【建築生産マネジメント特論講義】 建築生産と情報のあり方──情報化の利点は建築の利点か

本稿は、東京大学大学院にて開講された権藤智之特任准教授による講義『建築生産マネジメント特論』を筆者が一部再構成し、テキストベースで公開するものです。

第三次AIブームとよばれる昨今、情報技術による社会革新を訴えるニュースを見ない日は無い。建築界にも、情報技術による意匠表現から施工技術の革新に至るまで、「情報化」による変革を期待する言説は数多く流通している。

しかし建築生産に関して言えば、こうした状況はいまに始まったことではない。戦後日本の建築生産はいつも、コンピュータによる自動化や効率化の夢と共に語られてきた。建築は、コンピュータと最も古い関係を持つ領域のひとつだと言える。本講義では、建築構法学の観点から、情報化と建築の新しいようで古い付き合いの、これまでとこれからについて考える。

1950年代|第一次AIブームと、構法学の誕生

1956年の夏、人工知能に関する二ヶ月間にわたるサマースクールが米国のダートマス大学で開催された。いわゆるダートマス会議である。このころ提案された「General Problem Solver(一般問題解決器)」としての人工知能のいくつかの成果──数学的な証明からチェスの自動化まで──は、コンピュータによる社会変革の可能性を感じさせるうえでは十二分な効果を果たしたといえるだろう。このころ、コンピュータに対する社会の期待値は急速に高まっていた。第一次AIブームの到来である。

他方、1950年代の戦後日本には、海外から多数の新建材が押し寄せ、日本の在来構法を部分的に置換してゆく動きが始まっていた。ここで置換を認めるためには、建材ごとの「性能」を検証し、基準を整備してゆく必要がある。建材を数値的に読み替えてゆく一連の作業は、構法と性能のデータベースを構築してゆく作業に他ならなかった。ここから、「データベースを突き合わせさえすれば、最適な構法を自動で選択する仕組みがつくれるのではないか」という、電子計算機利用を意識したひとつのビジョンが生まれる。ビルディング・エレメント論(以下BE論)である。

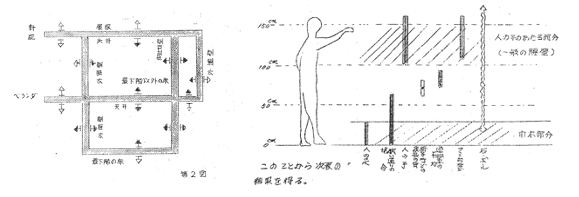

左図:ビルディング・エレメントに分解された建築(内田祥哉ほか、Building Elementの定義に就て、日本建築学会関東支部第26回研究発表会、1959年) / 右図:内田祥哉ほか、『壁に加わる衝撃力について』日本建築學會研究報告 (55), 33-36, 1961-01)

有望かに思われたBE論だが、しばらくすると行き詰まりを迎えてしまう。上述のとおり多数の新建材が押し寄せたことで、データベースの更新作業自体が膨大なものになった。また、性能評価も属人的であり、特に複数の評価を統合することは困難を極めた(鈴木成文による「性能論の限界」(建築雑誌、1971年、pp.280-282)など)。こうした部分的な性能を総合的に評価する問題は、後に工業化住宅の開発コンペでも問題になった。BE論を提唱していた建築構法学の創始者、内田祥哉は次のように建築のプレハブ化を振り返っている。

『プレハブをつくった人の中には造船技術者がいるわけだけれども、彼らが常に一番悩んでいることは、自分が常日頃みている建築と同じものをつくる技術をもっているし、出来上ったプレハブも、今までの建築と同じであると思うというのだけれども、しかし、建築とはそれでいいんだろうか、これで同じかどうかということについて、非常に深刻な疑問をもっているわけですよ』(内田祥哉『インダストリアリゼーションの波と建築家の職能』建築家’72、一九七二年秋)。同様の指摘は内田祥哉「住宅と性能」、建築雑誌一九八〇年四月号でも見られる。

1980年代|第二次AIブームと、構法計画の幕開け

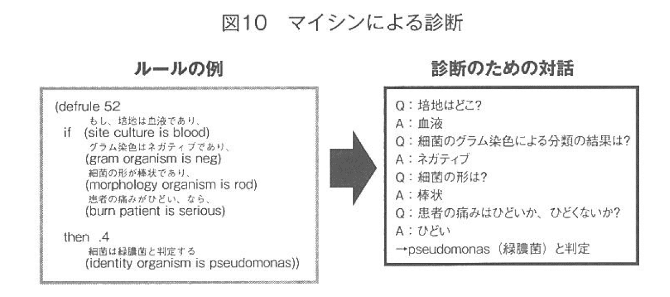

時代は下って1980年代。コンピュータの処理能力の向上と、ルールの組み合わせによる知識処理という新たなコンセプトが、第二次AIブームを呼び起こす。弁護士や医者といった専門家の仕事を支援、ないし置き換えることが可能なのではないかという期待が語られ、そうしたシステムには専門家システム(エキスパート・システム)という言葉が贈られた。

松尾豊「人工知能は人間を超えるか」角川EPUB選書、2015年より

他方、構法においては1970年代の段階から、在来構法に向き合う時代を超え、新しい構法を開発する動き、すなわちプレハブに代表される建築生産の工業化への動きが本格化していた。構法計画学の登場である。しかしBE論のコンピュータ利用の構想は、ここでは鳴りを潜めている。数値で明快に示された性能を満たせるよう、構法計画の任にあたったのは人間の設計者であった。

しかし同時にこの頃、建築設計におけるコンピュータ利用はBE論とは異なる形で本格化し始める。霞ヶ関ビルにおける構造計算や工程計画での電子計算機利用を嚆矢とし、朝日東海ビル(1971)では日本で初めて現場にミニ・コンピュータが配置される。「欠陥プレハブ問題」が取り沙汰されたハウスメーカーでは、データや数値化による統計的な品質管理手法が導入されてゆく。こうして計算機は、これまでにない高さ、大きさ、数量の建築を供給する構法システムの実現を可能にしていった。コンピュータは、設計プロセスに発生した新たな計算需要に対し、文字通り「計算」を供給し始めたのである 。

住宅の工業化の進展は、同時に住宅部品の爆発的な増加、ならびに科学的な管理へのニーズを生み出した。部品点数を減らす試み(「積水ハウス50年史」)

2010年代|第三次AIブームと、情報の物質化

さて、第三次AIブームと呼ばれる現在、性能向上の後押しと理論的な発展を受けて、コンピュータはその仕事の領域を一層拡大し始めている。第一次AIブームにおいて構想されていた機械翻訳などのアプリケーションは、膨大なデータの統計学的な処理によって部分的に可能になりつつある。

アマゾンの倉庫で棚を動かすKIVAは、信頼スコアの高い社員にだけ高額商品の選別を任せる。(コンスタンツェ・クルツ、フランク・リーガー「無人化と労働の未来」、岩波書店、2018年)

では建築の状況はどうだろうか。構法の観点から言えば、より繊細かつ精密な「建築の組み立て方」のエンジニアリングが可能になりつつあると言えるだろう。設計プロセスの段階から施工プロセスを事前にシミュレーションし、部品ごとに施工に必要な情報を生成する、といったアプローチが可能になりつつある。

T-DASのパビリオン。人が音に従って動くことでパヴィリオンを作る、図面なしの建築。(新建築2018年2月号より、T-ADS)

しかし、すべてが思い通りに発展しているわけではない。膨大な情報が日夜取得可能になったにもかかわらず、それらが期待通りの成果をあげているかは心許ない状況だ。断片的で形式も統一されておらず、そもそもコンプライアンス上の問題からオープンになることもない大量のデータ。バージョン違いで開けなくなる3Dファイルから、スパゲッティのように絡まって読み解けないGHファイル、現場の情報が反映されなくなったBIMモデルまで。どうしようもないデータがただ蓄積されてく状況は、情報という言葉が持つ「軽さ」や「自由さ」といったイメージに反していると言わざるを得ない。こうした情報技術への期待と実際のギャップについて、藤本一勇は次のように表現している。

「ところが、現代における情報技術の最先端を見ると、情報の精神性とは裏腹に、あるいはそれと表裏一体の現象として、情報が物質的なものへと浸透し、情報が物質へと転化するという『逆転現象』が見られる」。(藤本一勇「情報のマテリアリズム」NTT出版、2013年より)

「建築における情報」を、構法学から考える

藤本の指摘は、建築生産の営みにおいてもそのまま当てはまるように思える。この問題を解決することは可能なのだろうか? その答えがでるまでには、まだしばらく時間がかかりそうだ。かわりに、構法学の観点から、建築における情報の「逆転現象」を考えるための補助線をスケッチして本稿を閉じることとしたい。

建築における企画・設計から施工へと至るフロー全体の情報のあり方を、そこで生じる情報の「伝わり方」まで含めて考えてみよう。設計のために必要な情報と、施工のために必要な情報ははたして同じものだろうか。設計段階ではどこまで詳細に情報を作り込むべきなのだろうか。作り込んだ情報を、そのまま施工段階に伝えきることは本当にできるのだろうか。施工段階に残されるべき裁量はどの程度なのだろうか。

あるいはかつての日本で、シングルラインの間取り図から家を作ることができたのはなぜなのだろうか。はたまた現代の工事現場の、グラフィックで示された非言語の安全標識はなにを意味しているのだろうか。

左:ハブラーケン「あなたに普通はデザインできない」(都市住宅1972年9月号より) / 右:試作された非言語マンガ看板(高木ほか, 2020)

こうした問いはいずれも、建築構法学の最も根本的な問題意識に関わっている。内田祥哉は建築構法ということばについて次のように述べた。

「『建築構法』は、建築物の実体で、その属性として性能があり、機能をもつ。(中略)構法という視点は、建築物が造られ、使われ、維持されながら、社会の中で、生き続ける姿を見つめることである。」(内田祥哉編『建築構法 第五版』)

この定義には建築物に対する二つの見方が同居している。形や性能といった建築の静的な「ありよう」への目線と、社会の中で作り上げられ、使われ続ける建築の、動的な「やりよう」への目線だ。シングルラインの間取り図の「ありよう」から建築が建つのは、大工集団が共有してきた在来構法システムそのものによって建築の「やりよう」が支えられきたからだ。施工現場に非言語の安全標識が「ありよう」として必要なのは、職人不足と外国人労働者への依存によって建築の「やりよう」が不安定になっているからだ。このように、建築における情報の現実は、生産的な裏付けや集団的に共有された知識、あるいはCADやBIMソフトウェアの仕様や、これを動かすコンピュータのスペックといった、不可視のインフラと渾然一体の関係にある。軽やかなはずの情報が物質化したかのように思える事態は、そもそも建築の情報を下支えする社会システムへの目配せの欠如に由来しているのかもしれない。

こうした見立ては、情報技術による建築の「イノベーション」を唱える向きからすれば悲観的すぎるだろうか。むしろ多くの建築関係者にとってはポジティブな報せだと思いたい。建築構法学は、はじめから建築を、それを支えるものづくりの社会システムごと考えてきた。その認識論は私たちに、建築における情報はこれまでも、そしてこれからも、自由にアクセス可能な共有知なのだと教えてくれている。少なくとも、テクノロジー企業が発表する新機能をただ待っている必要はどこにも無いはずだ。

お読みいただきありがとうございました。権藤智之研究室のHPはこちら。

・・・

参考文献

内田祥哉ほか「Building Elementの定義に就て」日本建築学会関東支部第26回研究発表会、1959年

内田祥哉ほか「壁に加わる衝撃力について」日本建築學會研究報告 (55), 33-36, 1961-01

鈴木成文「性能論の限界」建築雑誌、1971年、pp.280-282

内田祥哉「インダストリアリゼーションの波と建築家の職能」建築家’72、一九七二年秋

内田祥哉「住宅と性能」、建築雑誌一九八〇年四月号

松尾豊「人工知能は人間を超えるか」角川EPUB選書、2015年

積水ハウス社史編集室 編「積水ハウス50年史」、積水ハウス発行、2010年

コンスタンツェ・クルツ、フランク・リーガー「無人化と労働の未来」岩波書店、2018年

藤本一勇「情報のマテリアリズム」NTT出版、2013年

ハブラーケン「あなたに普通はデザインできない」都市住宅1972年9月号

高木 元也, 庄司 卓郎, 呂 健「建設業における外国人労働者の労働災害防止に関する研究」、労働安全衛生研究、2020 年 13 巻 2 号 p. 145-150

内田祥哉編『建築構法 第五版』市ヶ谷出版、2007年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?