「明日から肺炎患者さんのリハビリ担当ね」と言われたら

もし誤嚥性肺炎で入院した

82歳男性の患者さんを

明日から担当することになったら?

前日までに知っておいた方が

良いであろう内容を書きます。

…担当する前日

カルテで画像を確認すると

右下の肺が白くなっている。

病室へ出向いて、あいさつすると、

「ゴホゴホ…よろしく、お願いします」

と答えてくれる。

痰が多いようだが、うまく出せなくて苦しそうだ。

酸素吸入3LでSPO2は95%

ちょうど面会に来ている奥さんが

「歩けるようになりますか?」

と聞いている。

さて明日から、どのように介入しましょう?

誤嚥性肺炎で亡くなる理由

嚥下機能低下や咳をする力が弱くなると、

口腔内の細菌、食べかす、逆流した胃液が

誤って気管に入りやすくなります。

その結果、発症するのが誤嚥性肺炎。

もともと慢性的な疾患があると、

それに対抗すべく体はより多くの

エネルギーを必要とするので

免疫力は低下気味に。

さらに高齢者は

食事量が乏しくなり免疫力ダウン。

免疫が十分に働かないので

肺炎の原因となる細菌やウイルスを

早期に排除できなくなり、

周囲の人が気づいた時には

すでに命にかかわる状態になっていることも

珍しくありません。

リハビリ担当した時点で

こういった背景が考えられます。

これ以上悪化させないために

排痰(はいたん)を

肺炎は肺の奥の方で感染して、

細菌やウイルスが増殖して起こる病気。

そのため、

肺の奥から細菌やウイルスを排出しようと

強い咳、粘度が高い痰を出そうとします。

だけど痰の量も多く、

粘度が高いため吐き出すことが大変。

痰が出せなくて症状悪化させたくないものです。

「歩けるようになりますか?」

主治医からリハビリ依頼され

中止基準の確認とれたなら

排痰できて呼吸が楽になる

↓

早期離床

↓

歩けるように

ざっくりとですが、

この順番に進めたい。

右側の肺炎+痰貯留

この場合どのポジションが楽か?

ポジショニングのポイントは

『肺血流が良い所でガス交換される』こと。

肺血流は重力の影響を受けるため、

正常でも肺の下の方が血流が良いです。

側臥位になると、

下になっている方の肺に

血流が集まってきます。

だけど肺炎で炎症が起きているところに

血流が多く流れたとしても、

適切なガス交換が行えないので

うまく酸素を取り込めません。

したがって肺炎側を下にすると、

血流は増加するけど、

有効なガス交換は行えない状態に。

逆に良い方の肺が下になると、

血流が増加することでガス交換が進むため、

SPO2は改善しやすくなります。

なので右側の肺炎であれば

左側臥位(肺炎側が上、良い方の肺が下)

の方が呼吸が楽になるわけです。

排痰のポジショニング

右側が肺炎の場合、

左側臥位(肺炎側が上)のポジショニングで

呼吸が楽になりやすい。

そして背中側に貯まりやすいので

前傾側臥位(前方へ45°傾けた側臥位)も良い。

それと、もう1つ良いことがあります。

それは痰が貯まってる方を上にすると

排痰も促せること。

痰は重力の影響で下に流れやすくなるので

排痰のポジショニングとしても有効なのです。

ですが、ここで疑問が生まれます。

痰の貯留部位をどう確認するか?

痰が移動したか、どうやって分かるのか?

…

それは聴診で分かります。

苦手意識のある聴診

病院で働いているとカルテで見たり

看護師さんから聞いたことがあると思います。

『エア入り』『肺雑音』

ただ苦手意識ありませんか?

簡単に分かりやすく解説してみます。

エア入りは肺胞呼吸音のこと

を言っているようです。

背中の方は音が聞こえにくいかもしれません。

もし、ポジショニングや呼吸介助、排痰後

聞こえやすくなっていたら

それは改善していることになります。

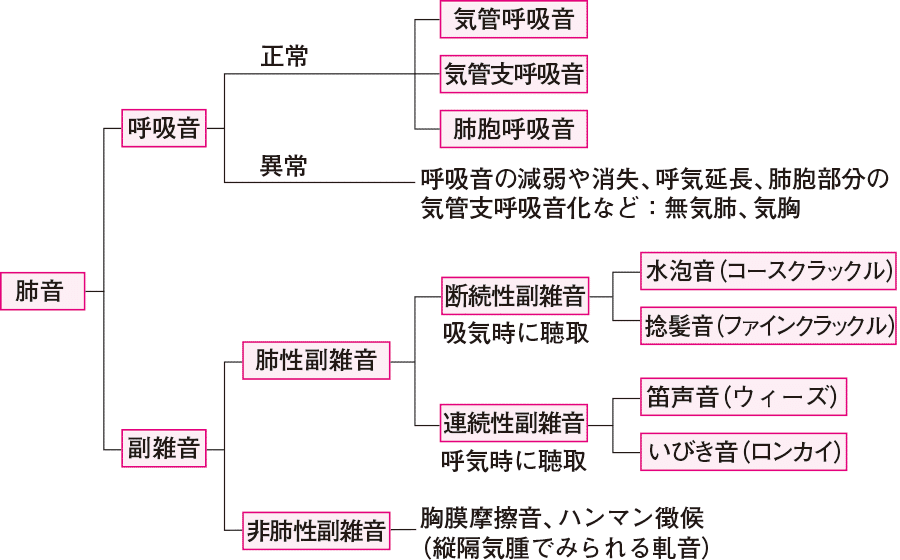

肺雑音は副雑音のこと

を言っているようです。

肺音の種類は以下のように

これで挫折しそうになりますが

まずは肺炎に関することだけ覚えれば良いと思います。

肺炎や痰の音は水泡音なので

まずはこれだけでも。

そこに肺はないよ

患者さんの聴診をしてて

先輩から「そこに肺はないよ」と言われたら…

ゾッとしますよね。

…僕は言われたことがあります。

肺がどこにあるか知っておきましょう。

聴診するときは

左右差が分かるように以下の順番で

背中側に痰貯留しやすいので

背中に聴診器を当てることが大切です。

画像や聴診で

痰の貯留部位をアセスメントしたら今度は…

『排痰』

スクイージング(胸郭圧迫法)

痰の貯留部位が上になるポジショニングで

胸郭を呼気に合わせて圧迫する手技。

気道内分泌物を中枢側に移動させて

肺の拡張を促進し、酸素化の改善に期待されます。

スプリンギング

手掌で呼気に合わせて胸壁を圧迫し

吸気を開始する瞬間に手掌を離し圧迫を解放。

胸郭の弾性を利用して吸気を促進する手技。

閉塞した末梢気道を開放して

末梢に空気を送り込むことができます。

そうすることで気道内分泌物を

中枢側に移動させることができるわけです。

ハフィング+介助

ハフィングとは、口を「ハ」の形にして、

「ハッハッハッ」と強く、速く息を吐き出すことによって、

呼気流速を高めて痰を喀出する方法です。

中枢気道に貯留した痰を喀出します。

ハフィングは強い呼出力が必要となります。

何らかの理由で呼出力が低下している場合は

+介助(スクイージング)することで排痰を促します。

まとめ

・まずは痰貯留部位のアセスメント

・ポジショニング

・排痰

自分は肺炎や呼吸器疾患に対して

苦手意識がありました。

今でも少しあります。

呼吸器は苦手だけど

「目の前の患者さんの力になりたい」

と思っている方に

少しでも役立てば嬉しいです。

ここまで読んでいただき

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?