憲法審査会 2023年4月6日 議事録

各会派代表の発言

新藤義孝(自由民主党・無所属の会)

自由民主党の新藤義孝でございます。このたびはこの緊急事態条項について維新、国民、有志3会派が共同提案をされ、本日の配布資料としてその概要が示されております。後ほどそれぞれの会派よりご説明があると思いますが、この内容はこれまで審査会において討議されてきた内容が反映されたものであり、建設的かつ真摯な議論の結果として歓迎したいと、このように思います。今後は私たちの申し上げている観点も含め審査会においてさらに議論を深め、作業を詰めていきたいと、このように考えております。

これまでの討議で議員任期の延長については、国会承認の際の議決要件と裁判所の関与の是非、そのあり方が残る論点として絞られていると思います。この点につきましては私も意見申し上げておりますので、各会派からご意見いただき、引き続き論議を進めて深めていきたいと考えております。

なお議員任期延長の前提となっている参議院の緊急集会については、この審議会においてそれが一時的限定的な性格を持つと言う意見や、最大限これを活用しては、と言う意見が出されております。今後、参議院憲法審査会での討議の状況も見ながら議論のレベルを合わせていくことになると思います。

この際、私から申し上げておきたいのは、そもそも私たちがこのような緊急事態条項の論議を行う大前提は、国はいかなる状況に陥っても国会機能を維持し、民主的統制のもとで国家運営を行っていかなくてはならないと言うことであります。そして緊急事態が発生し平時のルールでは国会が機能不全に陥ってしまう状況になれば、その際は例外的な措置を取ってでも国会機能を維持する必要があり、緊急事態条項はその根拠となる規定を憲法に整備しようとするものであります。つまり、やむを得ない場合に備えるための条項であって、積極的にこの条項を活用するような意図を持つものではありません。その上で、緊急事態条項により国会機能の維持を図ろうとしても、それでも維持できないような場合、すなわち議員が参集できない、国会が物理的に開会すらできないような究極の事態も想定しておかなくて良いか、という問題が残るわけであります。今議論しております国会機能維持のための議員任期延長では対応しきれない事態が想定される以上、他国の憲法にあるような究極の事態において、内閣が一時的に国会機能を代行する緊急政令・緊急財政処分の制度についても議論が必要ではないかと、このように考えます。こうした、内閣による緊急政令・緊急財政処分の権限発動はあくまでも一時的・暫定的な国会機能の代行であり、国会機能が回復した時点で、速やかな国会の合意を必要とする事はセットで考えたい、このように思います。

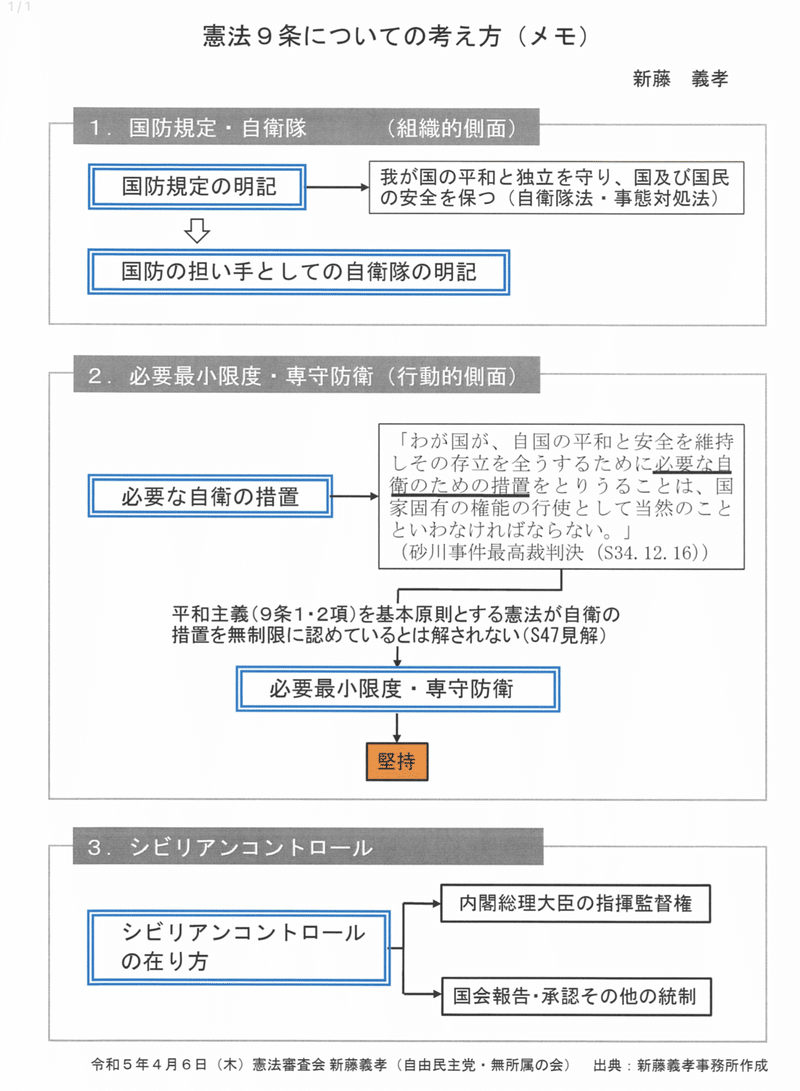

本日は憲法9条の改正について私なりの考え方をお手元の配布資料に沿って説明したいと思います。

この9条議論をするにあたっての大前提は、日本国憲法三大原理の1つである平和主義は堅持するということであります。9条1項の戦争放棄と、2項の戦力不保持、交戦権否認はいずれも徹底した平和主義の精神、すなわち専守防衛を端的に表したものであり、この原理は今後もしっかり受け継いでいくものと考えております。他方、近年中国の軍事力の増強、北朝鮮による核やミサイル開発の進展、宇宙やサイバー空間といった新たな安全保障領域の誕生など、わが国を取り巻く安保環境は劇的に変化をしております。さらに昨年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略は1年を超えてもなお激しい戦闘が継続しており、ウクライナ問題は決して対岸の火事とは言えません。こうした安保環境の激変に対応するため、わが国は平和安全法制を整備し、昨年暮れには新たな防衛三文書を閣議決定しました。しかしこれらは全て法律やそれ以下の閣議決定等で定められているものであります。

まず、配布資料の1「国防規定 自衛隊」をご覧になってください。そもそも国の最大の責務は、いかなる場合においても国民の生命と財産、領土や主権を守り抜くことです。にもかかわらずこの国家の最重要任務に関する規定が基本法である憲法に全く存在しないことは、独立主権国家の憲法としておよそ不自然であり、現行憲法には最も根幹にあたる規定が欠落していると言わざるを得ません。

わが国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つという自衛隊法や、事態対処法といった法律に規定されている国防の概念を、その大元である憲法に規定することが特に障害になるとは考えられません。本来こうした国家の根幹にあたる概念は、基本法にある憲法に基づいて導かれるものであり、すでに法律で規定されているものを憲法に規定する事はむしろ当然と言えるのではないでしょうか。そしてこの国防を担う実力組織として「自衛隊」を憲法に明記する事は、基本法である憲法が掲げる、あるべき国の形を整えることにつながると考えております。このような考えに基づき、私たちは現行の9条1項・2項をそのまま維持した上で、9条の2として「前項の規定はわが国の平和と独立を守り国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置を取ることを妨げず、そのための実力組織として自衛隊を保持する」旨の規定を設けては、と提案しているわけであります。

次に配布資料の2、「必要最小限度 専守防衛」というところをご覧ください。

国防及び自衛隊の規定を設けたとしても現行の9条1項・2項をそのまま維持しますので、自衛権の行使は「必要最小限度」という現在の解釈に全く変更はございません。先ほど説明した「必要な自衛の措置」という表現には、「最小限度」の文言がないというご指摘をいただくことがございますが、この表現は昭和34年の砂川事件最高裁判決にある文言、すなわち「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取り得る事は、国国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない」という判決文を参照したものです。

そしてここで言う「必要な自衛のための措置」の意味は、配布資料の中央、「平和主義9条1項・2項を基本原則とする憲法が自衛の措置を無制限に認めているとは解されない」とあるように、あくまで必要な自衛のための措置は必要最小限度の専守防衛のことであるとの解釈を堅持するものであります。

さらに配布資料の3「シビリアンコントロールのあり方」について、私たちは9条の2の第1項として「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」という政府内の統制と、第2項として「自衛隊の行動は国会の承認、その他の統制に服する」という国会による民主的統制による両面から規定し、シビリアンコントロールについて提案しています。この考え方も自衛隊法や事態対処法等に規定されているものであり、基本法である憲法に規定する事は当然のことと考えております。国防安全保障に関する議論は緊急事態条項の議論と合わせ、国の根幹をなすものであります。それだけに各会派には様々なご意見があると思いますが、大切なのは各会派が1つのテーブルにつき、様々な意見を持ち寄り議論を深めていくことです。その議論の経緯を国民の皆様に明らかにしておくことが国民投票を行う際の最も重要な要素になると考えております。次回以降この審査会における討議の中ではこの重要なテーマについても各会派委員と意見交換を行い、より議論を深めていきたいと考えております。ぜひ各会派の委員のご意見を頂戴いただければと思います。今朝の幹事会において、来週の定例日にも審査会を開催し、議論を継続することを提案致しました。今後も憲法審査会が安定的に開催され、充実かつ深い議論が行われるよう委員各位のご理解とご協力をお願いして私の発言といたします。

中川正春(立憲民主党・無所属)

立憲民主党の中川正治です。今日は立憲民主党が進める論憲の中身について総括をしていきたいと思います。

時代の変遷とともに、憲法も見直すことが必要だと言われています。しからば、その具体的な立法事実は何か、これが論憲の出発点であります。続く論憲の過程で、第一には、現場において憲法に違反するような権力の乱用や政権に都合の良い憲法解釈の変更がなされていないかという検証。第二には、新たなルール規定が必要な事象が現れたとして法律の改正で整理することが可能か否かという検証。そして第三には憲法制定時には想定されなかった新しい課題に対して憲法の改正を持って整理することが望ましいということではないかという検証。こうした手順を大事にしていくことが論憲だというふうに思っております。立憲民主党では、まず次に述べる4つの分野に焦点を当て、各々の憲法上の課題について具体的な議論を進めています。

1つは、情報化社会と人権保障、そして地方自治、国会のあり方、そして安全保障であります。現在各分野において中間報告をまとめつつあります。

まず第一に、情報化社会と人権保障の分野では議論を3つの領域に分けてその解決の方向性を探りました。

1つは国家や組織等からデータを通じて制御されない自由を保障する「自己情報コントロール権」。2つ目は、国家に必要な情報を開示させる請求権である「情報アクセス権」。3つ目は、多種多様で健全な情報に接する環境を保つように国家等に求める権利である「情報環境権」であります。国民投票法改正の議論においても上記の権利についてさらに広く深く考えていくということが必要だと思っています。

第二に地方自治の分野では憲法における地方自治規定はその規定密度の低い点において、議論の余地があると思っています。その上で理念としての地方自治の本旨に、団体自治や住民自治に加えて補完性の原理や近接性の原理を読み込むべきではないだろうかということ、さらに地方分権を進める観点から法律と条例の関係を取り直すことや、政省令委任から条例委任への法体系の見直し、同時に自治財政権の確立ということも必要だということ、この方向性を持って議論を深めていくと言うことだと思っています。

また中間報告では、統治機構のあり方としては、現状の一律の二元代表制という制度以外に、他の選択肢を設けることや住民投票や外国人の政治参加についてもさらなる議論が必要だとしております。

特に憲法上の結論を出していかなければならないとすれば、繰り返される1票の格差訴訟や合区問題への対応であります。平等という概念を人口比例原則で捉えた今の選挙の区割だけでなく、行政区単位で代表を出すことで人口減少地域からの代表選出を保障すべきだという意見も根強く出ております。参議院の役割の見直し等を念頭に憲法を見据えたさらなる議論が特に今の時点で必要であるというふうに考えています。

第3は国会のあり方であります。憲法は徹底した国会中心主義を採用しており、平時有事を問わずいかなる場合でも国会機能の維持は大前提です。まず内閣総理大臣による解散権の恣意的な行使に対しては解散権行使を法律で制限するか、または改憲が必要だというふうに考えています。

また憲法53条に基づく臨時会招集の要求を内閣が放置する憲法違反が常態化をしています。私たちは招集期限を法定する内容の国会法改正案を衆議院に提出をしております。さらに緊急時における内閣への権限集中については、各分野の個別法で対応している今の形、現状の形を緊急事態の想定を厳しくしながら法律でもって改正していくことが適切だと考えています。その上で任期満了時に大規模災害等で選挙が執行できない状況を想定した中での参議院の緊急招集等の議論は、選挙困難事態という形で捉える事、さらに選挙困難事態の具体的な定義や、判断手段などの議論がまず先行されなければならないと思っております。その上でその間の国会機能をいかに持続させるかという観点で、平時の国会機能に関する諸課題と合わせた全体的な話の中で整理していくことが必要だと考えます。すなわち解散権、臨時会の召集義務、オンライン審議等と並行して、参議院の緊急集会、議員任期の延長の仕組みを総合的に議論すべきであります。中でも特に参議院の緊急集会については、参議院の憲法審査会自身の議論が先行されるべきだというふうに考えています。また最高裁が違憲審査件を適切に行使しないために、違憲審査機能を事実上、政府の1部局である内閣法制局にゆだねている現状は問題であるというふうに考えます。

裁判は政治や政局に巻き込まないことを前提にして現状の裁判所を改革するのか、または憲法裁判所を創設するか、などの議論を深める必要があるというふうに考えます。

第4の分野は安全保障です。この間の議論ではっきりしている事は、まず憲法9条から導かれる「専守防衛」「集団的自衛権の排除」「必要最小限度の自衛力」という実質規範は、日本の安全保障理念の基本として現在もまた将来にわたっても大切にしていくべきことだと考えます。今国会で議論されている敵基地攻撃能力や日米安保協力の見直し等については、憲法規範を超えるものではないかという疑念が持たれています。このようなことが議論されている今だからこそ、憲法について照らしてどうなのかという議論が審査会において最優先で集中テーマとして取り上げるべきだと考えています。

以上の4分野以外でも、重要な課題はあります。欧米先進国と比較して議論の遅れが指摘されている同性婚やLG BT Qの諸課題です。審査会で緊急に議論の俎上に載せるべきであります。

解釈等、法改正により改正するのか、憲法改正がふさわしいのか、国民的合意に向けた結論を導き出すことこそこの憲法審査会が果たすべき使命だと私は考えています。最後の締めくくりとしてこれまで述べた取り組みを踏まえて最優先で集中審議すべき項目を改めて示します。まず1票の格差の問題、そして同性婚、さらに安全保障であります。各会派には特にこの3つを取り上げていただいて、修正動議の場を皆で作ることを踏み出していただくことを求めて今日の発言終わりたいと思います。ありがとうございました。

馬場伸幸(日本維新の会)

先週の憲法審査会で各政党会派から、私の師匠でありました中山太郎先生のご逝去に関しまして、哀悼のお言葉を賜りましたことを心から厚く御礼を申し上げたいと思います。

中山太郎先生がご逝去された事は、中山先生を師匠と仰ぎ敬愛していた私としては大きな心の痛手であります。中山先生のご冥福を心からお祈り申し上げるとともに、中山先生の悲願であった憲法改正、国民投票の実現に邁進していくことをここに改めてお誓いを申し上げたいと思います。

さて先週3月30日に立憲民主党の枝野委員より、中山方式についてご発言がございましたが、根本的に中山方式に対するご理解がなされていないことにとても驚きました。中山方式とは、憲法議論するにあたって、改憲に賛成する会派も反対する会派も、政局を論議に持ち込むことなく同じテーブルについて議論し、共通の認識を見出していくという事、つまり全会一致が原則であるとは言っていません。現に平成17年4月の憲法調査会の最終報告書の議決について共産党が反対をしています。

中山方式とは、立法府としてイデオロギーで国民を分断させないために、オープンの形で徹底的に議論し、最後は民主主義の原則に沿って、つまり多数決によって結論を出すことであります。それが中山先生の思いでした。

枝野委員は「政局を持ち込まずに議論するという中山方式が破られている」と述べておられましたが、破っているのは、憲法審査会を慣例により予算委員会開催中は開かれないと言い張ったり、開かないと言い張ったり、多くの党派が緊急事態の議員の任期延長について議論しようと建設的な意見を述べているのに、国民投票法のネット規制の議論に集中させようとし、これが完璧に解決するまで憲法改正の発議をする事はまかりならない、と主張する立憲民主党自身ではないですか?中山先生の爪の垢でも煎じて飲んでいただきたい旨、枝野委員からご発言がありましたが、それはそのままそっくり立憲民主党の枝野委員にお返しいたします。今の憲法審査会の状況をご覧になって中山先生はいかが思ってらっしゃるでしょうか。ご自身が築き上げた憲法を議論する土台である憲法審査会で、ご自身の思いが勝手に後世の人間によって歪められ、憲法改正の道が遠のくことに忸怩たる思いでいらっしゃるのではないでしょうか。

枝野委員は、私は1日も早く国民投票法を、採決の傷を癒し、中山方式と言われた建設的な議論が回復することを望んでいました、とも発言されました。この発言こそ公正で民主的な方法でとられた採決を強行採決と言い張り、中山先生のご偉業にケチをつけるけしからん発言です。

わが党は先週、国民民主党、有志の会と緊急事態時の国会議員の任期延長について合意し、正案をまとめました。

真摯に議論すると言うのであれば、この3党派でまとめた案を議論してください。論憲だと言うなら、どこの党が出した条文案であろうと議論すれば良いのであり、少なくとも私たちは別の党がもしこの法案に対して対案を出されるのであれば、侃々諤々の議論をする準備は整っています。

論憲を自負される立憲民主党も、この国会議員の任期延長について、条文をまとめられてはいかがでしょうか?

枝野委員は「中山方式とは現状のようにただ形式的に、あるいは国会対策的に、野党を巻き込もうとしたものではありません」と述べられました。いつまで「巻き込まれる」という受動的なお立場を、論憲を掲げる立憲民主党が持ち続けられるのですか?

喫緊の課題である緊急事態時の国会議員の任期延長については、維新・国民民主・有志の会でまとめた条文案が憲法審での意見集約のたたき台になり得ると考えています。自民公明はもちろん、立憲民主党も可及的速やかに正案を出し、一致を得るよう真剣に取り組んでいただきたいと思います。この問題にイデオロギーが差配する余地はないはずであります。また三党派の合意では「憲法裁判所については今国会中に正案を得ることを目指す。国会機能が維持できない場合に備えた緊急政令及び緊急財産処分に係る規定についても、論点を整理し、条文の作成に向けて引き続き検討を進める」としており、我々は不断の努力を持って、この緊急事態条項に取り組む事は言うまでもなく、他の改正項目についても、志を同じくして取り組んでいこうと決意を新たにしています。

国民のため、国のための建設的な憲法改正議論を1日も早く行うことが国会議員の責務として課せられています。

ここに出席されている全員に、憲法改正に伴い真摯に取り組んでいただきますことをお願い申し上げまして、私からの発言を終わります。

北側一雄(公明党)

公明党の北側一雄です。いかなる緊急事態が発生しても、国会は唯一の立法機関、全国民を代表する国権の最高機関としてその役割を果たしていかねばなりません。そのために緊急事態において国会機能の維持をどう確保するのかという観点から、当審査会では昨年来、論議を積み重ねて参りました。

まず緊急事態が発生し、議場に国会議員が参集するのが困難となった場合にどうするのかが議論され、憲法56条1項の「出席の概念」は例外的にオンラインによる出席も含まれるとの意見が大勢となり、その結果を昨年3月に衆院議長に報告した事はご承知の通りでございます。

次に、大きな論議となっているのは、議員任期満了前もしくは衆議院解散後に緊急事態が発生し、国政選挙の適正な実施が長期間困難と認められる時に、国会の機能を維持するため憲法を改正して国会議員の任期の延長が出来るようにする必要があるのではないかということです。緊急事態における議員任期延長の必要不可欠な要件は、国政選挙の適正な実施が長期間困難という「選挙困難事態」であることです。

3月22日の審査会でも言いましたように、選挙困難事態とは、「大規模な自然災害など緊急事態の発生により、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において、国政選挙の適正な実施が70日間を超えて困難であることが明らかであると認められる事態」と定義されます。また選挙困難事態の認定について、「国会の承認があると内閣は速やかに事態認定の日から最大6ヶ月以内の日に選挙期日を延期し、延期された選挙期日の前日まで議員の任期を延長する」とします。逆に申し上げますと、当然のことでありますが、どのような緊急事態が発生しようと選挙困難事態と認定されないのであれば、予定通り国政選挙を実施するだけで、議員任期の延長という問題は生じません。

緊急事態においては、内閣に法律に代わる緊急政令を発布する権限を持たせるべきか等のその他の論点がありますが、その当否は別としまして、これは議員任期延長の有無に関わらないテーマであることを確認をしたいと思います。

また選挙困難事態の認定に係る国会承認の議決要件について、過半数でも良いのではないかとの意見があります。

憲法上定められた国会議員の任期は議会制民主主義の土俵に関わる事柄です。衆議院議員は原則4年、参議院議員は6年と憲法上明記されているのは、正当な選挙によって主権者である国民から国政を信託された期間、期限を意味するのです。

日本国憲法の前文冒頭にある通りです。緊急事態において議員任期の延長を認めるとすると、これはその重大な例外となるもので、やはり国会の承認には各議員の3分の2の特別多数が必要と厳格に考えるのが適切と考えます。さらに国会議員の任期延長の効果をもたらす選挙困難事態の認定には、司法の関与が必要との意見があります。まず憲法裁判所を創設し、これを関与させようとする考え方があります。しかしながら憲法裁判所の創設には、その是非自体に多くの論点があります。また現行憲法の司法権をはじめ、統治機構に大きな変更をもたらすもので、憲法の改正が当然必要である事は言うまでもありません。

さらに仮に憲法改正をして憲法裁判所を創設することが認められたとしても、その権限の内容、訴訟手続き、裁判所の組織、裁判官の資格等、法律等で詳細な制度設計が必要となります。議論する事は全くやぶさかではございませんが、直ちにその創設ができるものではなく、少なくとも緊急事態における議員任期延長の課題とは切り離して論議をされるべきと思います。

次に、現行憲法の違憲審査制度のもとで司法の一定の関与ができないか、ですが、裁判所法3条では「裁判所は一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において定める権限を有する」とあります。

選挙訴訟や国民投票無効訴訟のように、別に法律で要件手続等を定めて、法適用の客観的適正を保障しようとするもので、いわゆる「客観訴訟」と呼ばれています。議員任期延長の効果をもたらす選挙困難事態の認定等について、その憲法適合性を直接に争う訴訟類型を法律で創設する事は検討できると思います。ただし選挙困難事態の認定は内閣が被災状況、復旧状況との事情を総合的に考慮して、国政選挙を適正に実施できるのかという判断であること、また緊急を要する判断であることを鑑みますと、内閣の判断が合理的な裁量の範囲を大きく逸脱し、極めて明白に違憲であると認められる場合に無効となると考えられます。

また3月23日の審査会で、「選挙期日の延期は同一の事態で最初の選挙困難事態の認定から通算して1年を超えることができない」としてはどうかとの私の発言に対しまして、先週ご質問がございました。

緊急事態の発生により、選挙の適正な実施が長期間困難として、選挙期日の延期、そして議員任期の延長を認めるにしても、一方で議会の民主的正当性の維持確保を図っていかねばなりません。国難とも言うべき緊急事態だからこそ国民の信任が不可欠です。その意味で同一の緊急事態が継続していても、事態発生から1年の間に選挙が出来るようにすべきではないかという趣旨です。

東日本大震災の際、選挙期日を延期した理由は、有権者である住民が極めて甚大な被害・被災を受け、とうてい選挙ができる状況ではないと言う事ですが、一方で選挙事務の執行も事実上不可能であったという事情があります。

選挙管理委員会や地方公共団体の職員自身が被災者であり、また被災地自体は全国の自治体等からの応援を得て、被災者の救助・救援・復旧に懸命に取り組みました。たとえ緊急事態の状況が継続していても、事態発生の初期と、1年経過後とでは事情が相当異なっているのではないでしょうか。緊急事態の新たな発生があると認められない限り、1年という時間経過がある中で、ネット投票の活用等も含めて選挙を実施しなければならないとすることによって、民主的正当性の維持という要請に応えるべきと考えたところでございます。以上本日の私の意見表明といたします。

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

国民民主党の玉木雄一郎です。先ほど維新の馬場幹事からも紹介があった通り、先週、日本維新の会と国民民主党、有志の会の3会派で緊急事態条項のうち議員任期の延長に関する条文案について合意を得ました。

この条文案の中身は、本審査会での議論を踏まえたものでありますので、憲法改正に向けた現実的かつ合意を得やすい内容になっていると思います。今後、当審査会における正案作りのたたき台としてご議論いただき、他の会派の皆さんとも丁寧に合意を得ていきたいと考えています。

内容については先ほど馬場幹事から資料をもとに説明があった通りですが、このうち選挙実施困難と前衆議院議員の身分の復活について、追加で私から説明し、奥野委員と篠原委員に前回十分にお答えいただけなかったので、質問させていただきたいと思います。

まず私たちがこの資料のうち、実体的要件のところに書いてある「選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らかな場合に延長を認める」ことにしていますけれども逆に言うと、70日までは可能な限り参議院の緊急集会を活用しようと言う趣旨であります。決して緊急集会をないがしろにしたり、参議院をないがしろにしたり、権限の縮小を意図したものではありません。

また長谷部恭男先生などが認めている「緊急集会が解散時のみならず任期満了時にも開催できること」を条文上、明記し解釈論争に結論を出していることも前回した説明した通りであります。

このことで一時的・暫定的・限定的な対応は緊急集会、70日を超えるような長期にわたる場合については任期の特例延長という形で、両者の棲み分けを条文上明確にしているというのが1つの特徴です。

佐藤功先生の学説でも、緊急集会制度は両院制の国会に対する極めて特殊な場合の異例的変則的措置とされており、また緊急集会制度には乱用の危険もあるとされています。さらに高辻正巳元法制局長官は、例えば取り扱える案件として、条約締結の章については衆議院の同意を書けば承認の効力が失われる以上、当該条約の法的地位を安定化することにならず、かえって相手国との信頼関係を損なう恐れがあり緊急集会の措置としてはなじまないとされています。この論点に関して奥野委員は前回の審査会で、この任期の延長に関して「公職選挙法が規定する繰延投票での国会議員の任期延長はできないと思っている」と明言されました。また解釈や国会法等の改正で対応できないことが明確になれば、われわれも議員任期の延長を議論すべきであり、議員任期の延長をすると言うことになれば、憲法改正は自明であるとも発言されました。極めて前向きな発言であり、是非一致点を見いだす議論を積み重ねて参りたいと思います。今後、「緊急集会でできる範囲とできない範囲」「法改正でできる範囲とできない範囲」を明確にするための議論に、立憲民主党に置かれても積極的に関わっていただきたいと思います。

なおこうした奥野委員の発言は、立憲民主党全体の考えと捉えていいのか?と言うのはですね、昨日参議院の筆頭幹事である杉尾議員からは、「私たちの会派は憲法改正による議員任期の延長には明確に反対」と断言されているので、先週聞いた話と、昨日、杉尾議員が参議院で発言された内容が同じ党で異なっているので、これはどうなのかと言うことを、中間報告を読むと認める余地があるように書いてあるんですが、この点をお答えをいただければと思います。

もう一点、3会派の条文案では、解散後、任期満了後の前議員の身分については、延長の国会決議をするために必要な限度において任期は終了していないものとみなす規定を創設し、議員身分が復活した上で任期を延長するという規定にしています。この点について篠原委員にぜひ質問したいと思います。

前々回、篠原委員が「選挙で選ばれた衆議院議員としてではなく、経験を積んだ前議員として特別な資格を与え、国政の重要事項に関与できるようにすれば良い。緊急事態なのでもう一踏ん張りしていただく。立法措置でやってみて数年ぐらい経ってからまとめて明文化したらどうか」と述べておられます。

まさに緊急事態において前議員に、議員なみの国政の重要事項に関与できる権限を与えるアイディアは傾聴に値すると思います。なのでまさにそれは憲法に書くべき話なので、われわれは3会派の条文としては、前議員の身分復活規定について憲法上明記しています。逆に言うと、議員でないものに議員同様の国政の重要事項に関与できる権限を与えるような立法は、議員任期を定めた憲法45条・46条、国会が唯一の立法機関と定めた憲法41条、参議院の緊急集会による対応を定めた54条2項等に違反する立法になると考えます。

篠原委員の提案する立法はユニークなんですが、違憲立法ではないかと、係る立法はなかなか実現不可能だと思うんですが、改めて篠原委員の考え方を伺いたいと思います。併せて、その取り扱える内容について、いわゆるフルスペックでできるのかと言う議論があるのですが、先ほど提示した条約承認、これは本予算ができないんではないかと言うのは、この前答えをいただきましたけれども、条約承認についても緊急集会で対応可能と考えるかどうか、あるいは篠原委員の提案するこの特別な身分復活による国政の重要事項として取り扱えるのか、この点についての考えを伺いたいと思います。

最後に立憲民主党の小西ひろゆき参議院議員は「任期満了前に必ず解散するという立法措置を講ずれば憲法改正せずとも議員任期の延長はできる」と主張していると承知しております。

70日を超えて長期的・確定的・フルスペックで国政の重要事項について緊急集会で処理するのは、やはり任意性を前提とする現行憲法に反する立法になると考えます。なお解散のない参議院にはそもそも適用できないのではないでしょうか。今後緊急集会について有識者の意見を伺う際には、自称憲法学者の小西ひろゆき参議院議員にお越しいただいて、併せてご意見を賜りたいと思います。とにかく我々国民民主党は、緊急事態にこそ国権の最高機関である国会機能を維持し、行政監視機能や立法機能を保持することで行政権の肥大化や乱用を防止し、以って憲法が保証する基本的人権を守ろうと考えています。

立憲主義を貫くためにも、憲法で定める議員任期の延長は、憲法改正によって規定すべきであることを改めて申し上げて発言を終わります。

奥野総一郎(立憲民主党・無所属)

前回の発言は党の調査会長である中川さんと了解の上での発言です。きちんと議論して結論を出すというのは当然のことでありまして、最初から絶対改憲しないとか、結論ありきではないと言うのは我が党のスタンスだと思います。

杉尾さんは杉野さんの思いがあるし、ハウスは違うのできちんとした議論をこれから積み上げていくと。いろんなご提案がありますが、諸説あるのは事実です。なかなか緊急集会についてきちんと取り上げている学術論文は無いようですから、きちんとこの前から私が提案しているように、有識者のご意見を聞いて射程をまずきちんと決めていくと。当然ハウスが違う話ですから参議院の意見も聞かなきゃいけないと思ってますので、きちんとした段取りとして議論を詰めていくということだと思っています。

玉木雄一郎(国民民主党・無所属クラブ)

奥野委員の意見が正統派の意見であると理解しました。

篠原孝(立憲民主党・無所属)

私の意見も慎重に検討していただいてありがたいことですが、答えられることと答えられないことがありますが予算案もそうですし条約を緊急事態の時に他のところでこの条約案件で済むと言うことが想定できないです。

それがこういう任期延長の時とか、そういう時は権限を与えるべきではないと思います。だけど今やらなくちゃいけないことについては国会と同じような権限を与えてもいいんじゃないかと、緊急事態なんで。

だからといって全てのことについて憲法に記載しなきゃいけないと言うのは理想だと思います。

しかし安全保障の大事な部分だって違憲じゃないと言いつつ違憲だと思われるようなこともしてるわけですからね。そういう技術的なことなどはそれなりに任せてもいいところがあります。そういうことを申し上げたんです。

赤嶺政賢(日本共産党)

日本共産党の赤嶺政賢です。この間私は、岸田政権が進める大軍拡の問題点を指摘してきました。一昨日は、本会議で安保三文書の報告と質疑が行われました。今日の午後には今後5年間の軍事費43兆円を確保する財源確保の審議入りをいたします。

岸田軍拡と憲法との矛盾は、いよいよ深刻になっていると思います。今日はこの間の三文書をめぐる議論で、欠かすことのできない点として、在日米軍の存在について述べたいと思います。

在日米軍は千1951年にサンフランシスコ講和条約と引き換えにアメリカから押し付けられた安保条約により、占領軍から条約に基づく駐留軍となり今なお全国130カ所以上の基地を持ち、世界最大の約54,000人の米軍兵力が駐留しております。世界で唯一、空母打撃群と海兵遠征軍が前方展開し、横須賀の原子力空母や長距離巡航ミサイルトマホークを搭載した11隻のイージス艦、数百基に及ぶ岩国、三沢、嘉手納の空母艦載機や戦闘攻撃機、沖縄の海兵隊や佐世保の強襲揚陸艦など、いつでも出撃できる体制をとってます。さらに近年、オスプレイや無人偵察機の配備、海兵沿岸連隊への改編など、新たな部隊の増強が相次ぎ、地上発射型の中距離ミサイルの配備まで取りざたされております。戦後アメリカは先制攻撃戦略を公然と掲げ、国際法違反の侵略戦争を繰り返してきました。こうしたアメリカの強大な攻撃戦力が日本に存在し、周辺諸国に脅威を与えてきた事が地域の緊張を生み軍拡を誘発する要因になってきました。アメリカの圧倒的な軍事力に加えて日本の自衛隊が敵基地攻撃能力として相手国領土を攻撃する長射程ミサイルを保有すれば周辺国にとって脅威が拡大する事は明らかです。

第二に岸田軍拡とアメリカの軍事戦略の関係です。今アメリカは同盟国を巻き込みながら敵基地攻撃とミサイル防衛を一体化させた統合防空ミサイル防衛IAMDを構築しようとしています。日本の敵基地攻撃能力はこの計画の一翼を担うものです。岸田首相は「アメリカのIAMDに参加することは無い。全く別物だ」と繰り返していますが、実態を見ればそんな詭弁が通用するはずがありません。政府はアメリカからトマホークを400発購入して、イージス艦に搭載する計画ですが、今でも日米のイージス艦はデータリンクを経由し一体的に運用しています。トマホークも米軍と一体のものとして運用されるのは誰が考えてもはっきりしています。そもそもトマホークの運用に必要な地形情報も、攻撃目標の位置情報も米国から入手するほかはありません。さらに日米で攻撃目標の重複を避け、攻撃に最適なイージス艦を瞬時に選択するには、高度に自動化されたシステムと指揮統制の一元化が行われることになります。

そのために日米間で調整要領の検討までしています。南西諸島から南シナ海に至る地域の島々に、長射程ミサイルを配備するという計画も、もともとアメリカの軍事戦略から始まったものです。日本の敵基地攻撃能力はIAMDに組み込まれ米軍の指揮統制の下で運用される事は明らかです。

ところがこうした具体的な指摘に対して、岸田首相はただ「自衛隊と米軍は各独立した指揮系統に従って行動する」と述べるだけで、何一つまともな説明をしておりません。メディアからも無責任だという批判が出ています。

岸田政権が国民や国会に何も明らかにしないまま大軍拡を推し進めようとしている事は、それ自体が民主主義を蹂躙する極めて重大な問題です。アメリカは20年前に始めたイラン侵略戦争で多数の米兵の犠牲者を出しました。それ以降、同盟国や同志国を戦争の最前線に立たせるやり方に返ってきています。台湾有事は日本有事などと言いますが、それは米中の覇権争いが軍事衝突に発展した時、日本が米軍と一体に参戦するという他になりません。

その時、戦場になるのは沖縄を始めとする日本列島であり、東アジアの国々です。政治がやるべきはこの地域で絶対に戦争をさせないことです。そのために必要なのは危機を煽って軍拡を進めることでありません。この地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを発展させるために全力を尽くすことです。憲法9条を生かした対話による粘り強い外交努力こそ求められていることを繰り返し強調して、私の発言を終わります。

北神圭朗(有志の会)

有志の会の北神圭朗です。すでにありましたように日本維新の会、国民民主党とのあいだで議員任期延長に関する共同案を取りまとめました。検討課題も残っていますが、これを機に、本審査会でも条文化への審議が加速することを期待します。

詳細な説明がありましたので、私からは残された論点2点について触れたいと思います。

まず1つ目は実体的要件において、4つの類型に加えまして、資料にもありますが、「その他これらに匹敵する事態」が加えられています。これについて、拡大解釈の余地が生じるのではないかという疑念があるかもしれません。

こうした解釈の余地を設けたのは、我々の現時点の知恵では網羅できない事態もあるだろうという考えからです。

例えばお隣の韓国でも、緊急事態条項の中で「戦時・事変、又はこれに準ずる国家非常事態」と、言葉が「匹敵」と「準ずる」で違いますが、ほぼ同じ趣旨の規定がなされています。またその他これらに匹敵する事態と言う文言にある、その他云々といったいわゆる「並列的例示」と言われるそうですが、この並列的例示については、法令の世界では、その他という文言の前に示されている例示が、具体的であればあるほど解釈が限定されるというふうに、一般的に言われています。その点、我々が示している4つの類型は、「武力攻撃」「内乱テロ」「自然災害」「感染症の蔓延」と充分具体的だと思います。さらにここで国会が議決するのは、緊急事態の認定だけではなく、中核的な部分はいわゆる選挙困難事態です。つまり選挙の一体性を損なう広汎性と70日以上の長期性、これらの要件が満たされているかどうかも併せて審議されます。ここでも歯止めがかかるようになっていて、条文全体として恣意的乱用的適用の危険性は防げると確信しております。それでも万一拡大解釈が行われてしまった場合に備えて、例えば憲法裁判所がこれを指摘して国会に対して勧告等の措置を行うことができるといった、司法の立場から事後的に牽制できる制度をこれから検討してまいりたいと思います。

もう一つの論点は、緊急事態と選挙困難事態が国会で認定されるためには、3分の2以上の議決が求められると、我々の案でもされていますが、これが妥当かということです。我々としては緊急事態という極めて特殊な状況に鑑みて、憲法が規定する任期を例外的に延長する行為なので、通常より慎重な議決が求められてしかるべきだという発想に基づいています。これについて新藤筆頭幹事から、国会の議決は任意性のもと衆参それぞれが過半数で議決することが大原則となっていると、過半数議決こそは民主主義の根本ルールであり、意思決定方法の原点と言えると指摘がありました。確かにその通りだと思います。特別多数については憲法改正の発議以外は、すべて一院による議決行為となっています。この原則を形式的に議員任期の延長に当てはめたら、両院が両院で議決されるのだから、過半数の議決でも問題がないように思います。しかしながら中身を見ると、少なくとも我々の案では、国会が議決の対象とするのは先ほど申し上げた通り、1つには緊急事態の認定であり2つには選挙困難事態の2点であります。

そして1つ目の緊急事態が認定されることにより、発生する法的効果は議員任期の延長だけでなく、今後の検討の行く末によっては、例えば国会閉会中の招集義務とか、自民党案などにありますように緊急政令とか緊急財政処分をも可能とすることも、これから議論しないといけないですが含まれる可能性があります。

これらの法的効果は通常の立憲的な憲法秩序を一時的に変更することにほかなりません。国会議員の任期延長もそうだと思います。そもそも憲法第45条・46条に、衆議院議員・参議院議員に任期を定めているのは、安定的な議員活動を確保するのと同時に、北川委員からも話がありましたが、一定の期間を経たら必ず選挙を通じて国民の意思が及ぶことに意義を持たせているからです。

平たく言えば、議員としての地位に安んじて、権力が乱用されないための憲法上の国会議員に対する縛りだと解釈することができます。そういう意味では議員任期の例外を認めることも、やはり憲法が本来予定している秩序を一時的にせよ変更することだと言えるでしょう。新藤幹事は、「憲法改正は国家の根本規範である憲法の規定を変更するものとして過半数議決の例外として当然だ」とされていますが、緊急事態条項は国家の根本規範である憲法秩序を一時的にせよ変更するものです。しかも憲法改正の場合は国民投票という国民の意思が直接反映される手続きが、併せて求められますが、緊急事態条項の場合にはそうした仕掛けを設ける余地がおそらく論理的にありません。したがって私は緊急事態条項ついても、憲法改正の発議要件と同じ程度の厳格さが求められてもおかしくないように思います。少なくとも現行憲法上、半数議決となる事項、すなわち法律、予算、条約の承認、内閣総理大臣の指名といった、国会の平時の権限とはおのずと次元が異なるのではないでしょうか。

いずれにせよ、こうした議論を重ねながら、我々3会派の条文案もご参考にしていただいて、全体の具体案が早く得られることを改めてご期待申し上げまして、私の意見表明とします。

各委員の発言

山下貴司(自由民主党・無所属の会)

自民党の山下貴司です。私も中山太郎先生のご逝去について、心から哀悼の意を表します。

先日、立憲民主党の枝野幸雄議員は、中山会長がリードした憲法調査会報告書を高く評価しており、私も同感です。

さてこの調査会報告書について枝野議員は、先日私が紹介した文芸春秋2013年10月号「憲法9条私ならこう変える」論文で、報告書の中の論点のうち、「多く述べられた」との取りまとめがなされている論点について次のように述べています。「多く述べられた」は大変重要なポイントです。「多く」の基準はおおむね3分の2以上という数字です。つまり国会での改正発議に関する96条を念頭に置いたものです。そこで「多く述べられた」で取りまとめられたのですから、そこでの議論はもうやめましょうと区切りがついたと考えられます、としています。

ちなみにこの憲法審査会の設置も、その報告書で憲法問題を取り扱う常設の機関を設置すべきであると言う意見が多く述べられたことが理由になっています。そしてその中山調査会報告書でも、非常事態に関する事項を憲法に規定すべきであるという意見が多く述べられたともされております。

ところで枝野議員は、その文藝春秋論文で自衛隊のあり方についても「激しい議論が展開されたが、自衛権及び自衛隊について何らかの憲法上の措置を取ることを否定しない意見が多く述べられたとの記述があることから、何らかの形で憲法に自衛隊の位置づけを図るべきだという展開に概ね3分の2以上が賛同したことを意味します」とし、極論の___ばかりが続いていることについて、今こそそうした議論に終止符を打たなければなりません。そこで私はこの憲法9条第3の道を提案します、として現行憲法には手を加えず、これに続けて新たな規定を追加するのが形式としては最も適切、として、憲法9条の2と憲法9条の3の具体的案文を公表しています。

私がこの文芸春秋で公表された枝野議員の憲法9条改正案について重ねて紹介するのは、枝野論文が安全保障有識者懇談会が2008年に集団的自衛権などを認めるべきとした、公海上の米軍防護のための自衛権行使や、PKO時の駆けつけ警護など、4類型に相当する事例について、現行憲法の解釈や憲法改正で一定程度認めようとした上で、敵ミサイルが発射準備を整えた段階で、自衛権行使が可能として反撃能力を容認するなど、限度はともかく方向性に於いてわが党と一致する部分も相当あることに加え、枝野議員が同案について、建設的な議論を行うためのたたき台ですとし、あくまで主権とするものの、本項は従来の民主党の方針とは齟齬がありませんとし、党内論議を始め、これから真に国益につながる憲法論議を深めていきたいと結んでいることに期待するからであります。

従来の民主党の方針と齟齬がない以上、多くの立憲民主党の議員の皆さんとも議論の方向性は一致できるテーマと考えます。

ところで報道によれば枝野議員は立憲民主党の憲法調査会で憲法改正の条文案提示を目指す他党の動きを念頭に、「強硬に発議すれば国民投票で否決される」と述べたとされています。しかし我々は強硬に発議しようとしているわけではありません。枝野議員が憲法9条への追加修正への具体的条文案を建設的議論のたたき台として提示したように、我々自民党も憲法9条について、特定政党の案として提示しているのではなく、たたき台素案として各党と議論の方向性を一致できそうなテーマを議論する上で、最高裁判例に沿った自衛権及び自衛隊の明記、文民統制と国会承認等の民主的統制の明記等の条文イメージを提案しているものであり、維新や国民民主の皆様とも方向性は同様だと思います。立民のホームページによれば、枝野議員は「先日の憲法審査会で議論の方向性を一致できそうなテーマは何なのかという点からすべての会派間で真摯に議論し、その合意に基づいて会派間で段階的に方向性を確認しながら、順次具体化していくべきと提案した」との事ですが、枝野文藝春秋論文を読む限り、まさに憲法9条改正はこれにあたると思われます。立民の皆さんも御党で長く代表を務められた枝野議員のこの論文の立場と齟齬は無いと拝察します。

先ほど申し上げた中山調査会で意見が多く述べられたと指摘され、本日も3会派が考え方を示された緊急事態条項を含め、憲法審査会で与野党で議論すべきであります。

中山先生のご尽力がなければ今我々が党派を超えて憲法審査会で議論することはなかなか困難であったでしょう。

中山先生のご意志に沿うためにも、小西ひろゆき議員の「衆議院憲法審査会サル発言」を当審査会が否定する姿勢を示すためにも、当審査会での定例日の議論を続けなければならないことを述べて私の意見といたします。

城井崇(立憲民主党・無所属)

立憲民主党の城井崇です。今回は審査会の進め方について申し上げます。国権の最高機関である国会において最高法規である日本国憲法及び憲法に密接に関係する基本法制について、広範かつ総合的な調査を行うことや、改憲原案を審査することが当審査会の目的であります。主権者国民の自由と権利を守り、人権を侵害することがないよう国会議員を始めとする権力に制約を課す憲法のあり方について審議すると言う極めて重要な役割が、各委員に与えられています。ところが現在の審査会は、前身の憲法調査会において中山太郎元会長が確立した中山方式、今日もこの中山方式のあり方について様々な意見が出ておりますが、私としては与野党の立場を超えての建設的な議論を行う場には残念ながらなっていないと考えています。その原因はどこにあるか、前回の審査会で、かつて憲法調査会の役員を務めたわが党の枝野幸男議員が「1つの政治勢力が自分たちの主張を強く示せば他の政治勢力との妥協が困難になる」と指摘をしました。この間の審査会でも自民党が提起をした改憲4項目を中心に議論がなされていますが、現在の審査会の運営では、中山方式で目指した全会派での一致点が見出し難い状況です。

社会には国民の自由や権利を脅かす憲法上の課題が様々あります。東進栄はそれらの課題に関する立法事実を掘り下げ、法改正か憲法解釈か憲法改正かの法的手段を検討し、問題を一つ一つ解決していくべきです。

そのために立憲民主党は大いに憲法議論を進める「論憲」を基本姿勢としています。本日の中川正春筆頭幹事からも発言を申し上げましたように、これまで我々から、国民の自由や権利を脅かす憲法上の課題についても提起申し上げていますが、現在の審査会の運営ではそれらの建設的な議論の場が確保されているとは言い難い状況です。

平成17年の憲法調査会報告書等、先達の議論の成果と蓄積を生かし、議論の前提となる相互信頼を築くため、全委員の歩み寄りと努力が必要です。そこで、当審査会の運営方針を検討し直すことを提案します。

与野党からの信頼が厚かった中山本会長の運営方法にならい、改めて議論の方向性を一致できそうなテーマは何かという点から、全ての会派間で真摯に議論し、その合意に基づいて会派間で段階的に方向性を確認しながら順次具体化してはどうかと、そして客観性を担保しながら合意した内容をもとに、審査会全体で条文化を目指していくのです。これまでの審議を通じて、前回では例えば憲法が徹底した国会中心主義を採用している点では一致していると考えます。その観点からまずテーマとすべきは、憲法53条後段の臨時会招集要求に対する政府の招集義務や解散権の行使のあり方ではないか、さらにはこれまで緊急時の国会時のあり方をめぐって現行憲法が緊急時の仕組みとして用意している参議院の緊急集会の意義位置づけや、新たな制度としての議員任期の延長が議論されてきました。

参議院の緊急集会は、民主政治を徹底する等の見解に立ち、半数改正による参議院は万年国会であるとして措置された優れた仕組みです。立憲民主党に限らず自民、公明、維新、国民、有志の5会派も参議院の緊急集会制度の射程、機能、権限に関して議論が不可欠との認識でも一致しています。

有識者の意見を含めて明確に整理するため、優先的に議論することを提案します。これらを検討した結果、選挙困難事態への対処が必要となれば、国会議員の任期延長の議論に合わせて5会派においても考え方が一致している「国会の閉会禁止・解散禁止・即時召集」といった憲法改正事項について検討することを提案します。

以上、森会長にこれらの進め方の提案を幹事会で取り扱うことをお願いいたしまして発言を終わります。

森英介(憲法審査会会長)

城井君のご提案については幹事会等で協議をいたします。

三木圭恵(日本維新の会)

日本維新の会の三木圭恵です。発言の機会をいただきありがとうございます。

わが党の馬場幹事、国民民主党の玉木委員、有志の会の北神委員よりご発言がございましたが、私からも補足させていただきます。

その前に、先週の立憲民主党の枝野委員から「どこかの党派の案をベースに議論するのではなく、議論の方向性を一致できそうなテーマは何なのかという点から、すべての会派間で段階的に方向性を確認しながら順次、具体化していく。条文案などというものはこのプロセスで内容的な合意形成がなされた上で初めて審査会全体で作業すべきもの」というご発言がございました。その前後の文脈からも、まるで私たち3党派が条文案を作成したことが悪いというようなおっしゃりようでございますが、緊急時の国会議員の任期延長はイデオロギー的要素もなく、まさに議論の方向性が一致できるテーマであるにもかかわらず、立憲民主党の皆様は条文案作成に後ろ向きで、議論さえ避けているように見えます。この緊急事態時の議員任期延長について、何度この審査会で議論を重ねたでしょうか。

枝野委員がおっしゃった事は、言葉面が良くても中身が伴わない空論だと思います。なぜならご自身が所属している立憲民主党が、これまで「個別の法律で対応する」と一言で終わらせて、議論に後ろ向きだからです。

何度も議論を重ねて一致点を見出せたので、3党派で合意できる条文案を作成しました。

このことに関して責められるのであれば、この審査会全体で条文案が作成出来るように、立憲民主党さんがリードしてくださればよろしかったのではないかと思います。

しかしながら今日、中川筆頭幹事から3つのテーマが提案されました。3つのテーマも重要ですけれども、先に緊急事態時の国会議員の任期延長について議論していただけませんか?

一言付け加えますと、私たちは東日本大震災を経験した後、コロナを経験しました。

意見が一致することも大切ですが、喫緊の差し迫った不測の事態について議論する事は、とても大切なことだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

憲法裁判所については、中川筆頭幹事から前向きなご意見を賜り、感謝しております。今後の議論に期待するものです。私たち3党派は、緊急事態条項について国会議員の任期延長だけでなく、「国会機能の維持、緊急政令、緊急財政処分、緊急事態時の人権の保障と制限」について積極的に議論し、合意できるところから条文を作成していくことを合意をしております。また、憲法裁判所についてもしっかりと議論を前に進め、今国会中に条文案を得ることを目標としています。緊急事態時の実体的要件は、5要件で、「①武力攻撃」「②内乱テロ」「③自然災害」「④感染症の蔓延」「⑤その他これらに匹敵する事態」とし、「選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において、国政選挙の適正な実施が70日を超えて困難であることが明らかであること」を要件とし、「手続は内閣の発議と、国会の3分の2以上の議決であり、それにより国政選挙が適正に実施されるまでの間、衆議院議員・参議院議員の任期延長を上限6ヶ月、再延長可」としました。後は、「選挙可能時には終了時議決、これは過半数で」。「解散後、任期満了時は前議員の身分を復活した後に、任期を延長する」としました。それから、「解散後40日以内の総選挙実施規定は適用除外」としています。付け加えると現状の憲法では、参議院の緊急集会は衆議院の解散時のみに適用されるのか、任期満了時にも適用されるのか、ということが議論されてきましたので、3党派でその点も改正案を作り、「解散時に適用される者は任期満了時にも適用されること」を明記しました。

おそらく3党派の条文案は、自民党・公明党のご意見とも一致するところが多くございます。

一番大きな違いは、議員の任期延長に関する「歯止めの部分をどこに担わせるのか」と考えることだと思います。

私たちは、司法の関与が必要だと考えますが、この部分をもっと議論して詰めていくべきと考えます。

今後、建設的な議論をぜひお願いしたいと思います。以上です。

國重徹(公明党)

公明党の國重徹です。先週の審査会で三木委員から、憲法裁判所に関する私の23日の発言に関しまして、ご質問をいただきました。そのポイントは、抽象的違憲審査や機関訴訟が可能なのであれば、多くの訴えが行われ、違憲判決が増えるのではないか、という点にあると思います。本日はこれに関して意見を述べたいと思います。

まず改めて申し上げますが、違憲判決の数の多寡、多い少ないは、わが国の違憲審査のあり方を考える上で問題の本質ではありません。このことは三木委員も「裁判の数だけで良い悪いを論じているのではない」と言われておりますので、共通した認識であると受け止めております。

裁判所が憲法の番人たり得ているか、これを考えるにあたっては違憲判決の数だけではなく、国の立法システム、使用システム全体を見る必要があります。その上で三木委員の「抽象的違憲審査や機関訴訟が可能なのであれば多くの訴えが行われ、違憲判決が増えるとは思わないか」と、この問いかけについては、裁判所が憲法判断する機会が増えればそれに伴って違憲判決がこれまでより増えるということがあり得ることと思います。しかしそれが政治部門との役割分担等の中で直ちに国民の信頼を得られるものになるかどうかは別途検討が必要な問題です。

ある制度が適切に機能して国民の信頼を得られるものになるかどうかは、その制度が土壌とする様々な要素、法文化や社会的・歴史的な背景も併せて考えなくてはなりません。つまり、ある制度が適切に機能しているからといって、その制度を、それが定着している土壌から切り離して、別の土壌に持っていったとしても、同じようにうまく機能するとは限りません。にもかかわらず、その土壌の諸要素を深く考慮することなく、制度が良ければ他の土壌でもその制度がうまく機能するという考え方は、警戒を要する。このことは著名な憲法学者を始め、よく指摘されてきたところであります。この点、例えばドイツの憲法裁判所やフランスの憲法院という制度が、それぞれの土壌の中に溶け込み、国民の信頼を勝ち得るまでには相当長い期間を要しました。連邦法や州法に対する違憲審査のほか、憲法訴願等の強力な権限を有するドイツの憲法裁判所は、今でこそ、その活動を通じて人権保障機関としての地位を確立していると評価されております。しかし、とりわけ1990年代ごろに憲法裁判所が次々と出した違憲判決について、「立法府への介入が過度にわたる」などといった批判を受け、政治部門との役割分担のバランスが崩れたり、国民の支持を失うなど、憲法裁判所制度自体に対する信頼が揺らいだこともあったようであります。

このように、ドイツの憲法裁判所、また、フランスの憲法院も同様に、紆余曲折を経て何年という時間をかけてようやく現在の地位を確立し、国民の信頼を得る機関となったわけであります。

その意味では、わが国の最高裁判所による付随的違憲審査制は、既にわが国の土壌に組み込まれ、定着し、国民の一定の信頼を得ていると評価できる一方で、憲法裁判所を新たに創設した場合、それがわが国に定着し、国民の信頼を得るためには、相当な努力や時間を要すると思われます。その上で先日の三木委員の発言の背景にあったのは、わが国の司法チェックには不十分な部分があり、その欠けている部分を補う改革が必要だという思い、これが本質的なことであって、その手段として、抽象的違憲審査や機関訴訟を提案されていたと推察いたします。

最高裁の違憲審査に対する姿勢は、極端な司法消極主義であるとも表されており、それによって、人権保障や憲法保障の観点から問題が生じているのであれば、その改善策についての真摯な議論・検討は必要です。

例えば、前回の審査会で柴山委員がおっしゃっていたように、現在の最高裁を前提に、そのあり方を改めて検討していくことも1案だと思われます。憲法裁判所の創設に関する議論は、大いに行えば良いと思いますが、これについては多くの論点があることを改めて申し上げます。

23日にも指摘した通り、大所高所から国家のあり方を見据えて判断できる裁判官の確保や、その政治的な中立性をいかに確保するのかといった問題、また、裁判の政治化や政治の裁判化という三権分立にも関わる本質的な問題もあります。憲法裁判所の創設については、わが国の法文化や社会的・歴史的背景に立ち返った、様々な観点からの慎重な検討が必要であると改めて申し上げ、私の発言といたします。

田野瀬太道(自由民主党・無所属の会)

自民党の田野瀬でございます。発言の機会をありがとうございます。

諸外国の憲法では、自国の歴史や、隣国との関係に応じて、緊急事態条項を備えております。他方、わが国では、これまで幾度も巨大地震や津波を経験しておりますけども、緊急事態に対応する憲法上の規定がございません。

現在、南海トラフ地震や首都直下型地震などの発生が、高い確率で想定され、特に首都直下型地震が発生した場合には、国家の中枢が機能不全に陥るなど、甚大な被害も考えられます。国民の生命と財産を守るため、大規模自然災害等の緊急事態に対応するための体制を構築していくことが喫緊の課題であり、必要な規定を憲法上整備する必要があると考えます。この間、憲法審査会においては、緊急事態における国会議員の任期延長を中心に、国会機能の維持に関する議論がなされています。しかしながら、議員任期延長等により国会機能の維持を図ったとしても、どうしても国会機能が確保できないといった状況もあり得るのではないかと考えるものであります。そのような不測の事態にも、迅速に対処するため、一時的に内閣が立法権限を代替する仕組みであります「緊急政令の制度」も憲法上規定を設けておく必要があると考えます。この点、現行憲法下でも、「災害対策基本法」「武力攻撃事態対処法」「新型インフル等対策特措法」等によりまして、それぞれの緊急事態に対応するための緊急事態法制が整備されており、現行法においても厳格な要件下で緊急政令を制定することは可能であるとして、憲法上に緊急政令制度を設ける必要は無い、との指摘もあるところでございますが、しかしながら、想定を超えた緊急事態に対応するため不可欠な立法措置については、国会による法律の制定を待てず即座に行う必要に迫られた場合において、内閣が超法規的措置により対応するよりも、憲法の規定に基づいて緊急政令を制定する方が、法秩序の安定性や立憲主義の観点からも望ましいと考えるものです。

このような問題意識から、自由民主党が平成30年に発表した『憲法改正に関する条文イメージたたき台素案』には、議員に現状規定と合わせて、緊急政令に関する規定も設けているところでございます。

この『条文イメージたたき台素案』では緊急政令は、国会による法律の制定を待つ暇がないと認める特別の事情がある時のみ、すなわち国会が機能しておらず、国会による立法を待っていては間に合わないという場合にのみ制定することができるとしているところです。国会が機能している場合には、当然のことながら、国会が法律の制定を行い、緊急事態への対応に当たることになります。また、内閣が緊急政令を制定したときは、速やかに国会の承認を求めなければならないとしており、この事後の国会承認が得られなかったときは政令を失効することとしております。

このように、緊急政令の制度は、国会の機能の維持すらも困難となった場合の、究極の事態においても、国民の生命と財産を守るための最後の防波堤とも言うべき制度であります。事後的な国会承認によって、民主的統制も図られるものと考えます。なお、緊急事態において、国会の予算議決が行えない場合に、その事態に対応するための必要な財政上の支出を行うことができるように、いわゆる緊急財政処分についても、併せて検討する必要があると言うことも申し添えさせていただきます。

最後に、参考としてですけども、ここまで申し上げた緊急政令に類する制度は、イタリア・スペインなど、憲法に規定されております。諸外国憲法においては珍しいものではございません。さらに、隣国の韓国の憲法には、緊急政令と合わせて緊急財政処分が設けられているところでございます。

以上、緊急政令と緊急財政処分の必要性について述べさせていただきました。緊急事態における国会議員の任期延長のこれまでの議論を尊びつつ、国会が機能できない場合に備えた制度についても、本審議会で議論を深められることをお願い申し上げまして、私の意見とさせていただきます。

本庄知史(立憲民主党・無所属)

立憲民主党・無所属の本庄知史です。まず、国会議員の任期延長について、この間の議論を拝聴してきた所感を一言申し述べます。大規模な武力攻撃や災害が発生した場合において、特定の地域だけでなく、全国的規模で国政選挙が実施できないという状況に、どれほどの現実味があるのか、私は未だに疑問ですが、仮定に仮定を重ねた議論や、抽象論ではなく、立法事実の精査がまず必要であると考えます。そして仮に、選挙困難事態があり得るとしても、そういった究極の事態を念頭に、どうすれば国政選挙を実施する機能を維持できるのか、平時からどのようなバックアップ体制を取るべきかといった、より現実的な政策論がなされないまま、国会議員の任期延長という憲法論だけが先行して議論されている事は、この場が憲法審査会であるということを差し引いても、国会機能の維持という観点からは、私はバランスを失していると感じています。

その上で、本日は憲法の空文の問題について2点申し上げたいと思います。

第一に、専守防衛の空文化です。予算委員会に続き、一昨日の本会議でも、国家安全保障戦略等、安保3文書について質疑が行われましたが、相変わらず議論が噛み合わず、深まらないままです。その最大の要因は、従来より国会で積み上げてきた憲法解釈が変容している可能性があるにもかかわらず、岸田総理始め政府が、憲法論に正面から答えていないからです。

例えば、今回わが国が保有するとするミサイル反撃能力について、岸田総理は「必要最小限度の実力行使」と繰り返していますが、必要最小限度の反撃能力の行使とはいかなるものなのか、必要最小限度を超える、すなわち憲法違反となる反撃能力の行使があるのか、あるとすればその2つを分ける基準は何なのか、また、反撃能力の行使についても「他に適当な手段がないという要件は変わらない」と答弁していますが、日米同盟が機能しない場合にわが国自身が備える必要があるとしても、日米同盟が存在する中で、他に選択肢がないという要件を満たすのは一体どういう状況なのか、あるいは政府は反撃能力行使が憲法上許されるという考えは、存立危機事態における反撃能力の行使にもそのまま当てはまるとの見解ですが、なぜそのまま当てはまると言えるのか、わが国自身が攻撃された武力攻撃事態と、わが国自身が直接攻撃されていない存立危機事態を同列に論じることが憲法上、例外的に許容される反撃能力の行使についても可能なのか、このように、政府が掲げる反撃能力については、憲法上の論点が山積しています。

しかしながら、政府は「専守防衛は変わらない。新3要件に照らし、個別具体的に判断する」と念仏のように答弁するばかりで、これでは国会としての役割を責任を果たせません。

前回も申し述べましたが、反撃能力については当審査会でも議論を深めるべき憲法課題であると、改めて問題提起をさせていただきます。

第二に、財政民主主義の空文化です。政府は、先月3月28日、昨年度の令和4年度計上予算で献上したコロナ物価高騰対策予備費から、2.2兆円の使用を閣議決定しました。年度末まで残り4日、しかも、新年度令和5年の予算が成立した同じ日に、駆け込みで2.2兆円もの税金を政府の一存で使用決定したわけです。

昨年度令和4年度だけを見ても、当初予算で5.5兆円補正予算で6.3兆円、計12兆円弱というまさに異次元の予備費が計上されました。その規模も、使途も、憲法第87条に規定する「予見し難い予算の不足に充てるための予備費」とは到底言えないものです。こういった巨額の予備費は近年常態化しています。

今年度令和5年度予算でも5.5兆円の予備費が計上されました。リーマンショック渦中の経済予備費が1兆円だということを考えても、あまりに過大で、憲法の趣旨に完全に逸脱しています。

巨額の基金も問題です。その最たる例が、昨年12月に成立した令和4年度第二次補正予算です。

年度末までの残り4ヶ月と言うタイミングで、50の基金に計8.9兆円もの予算が措置されました。

中長期的な政策の複数年度の財源となる基金は、予算単年度主義を定めた憲法第86条と財政法11条の、いわば例外であり、巨額の基金は、これらの規定の趣旨に反するものであると考えます。

このような巨額の予備費や基金は、財政民主主義、すなわち国民の税金の使い道は、国民を代表する国会が決めるという大原則を有名無実化します。

政府与党による恣意的な財政出動を許し、健全財政を阻害しかねません。財政民主主義のあり方、また当審査会で討議すべき憲法課題であると提起させていただきます。

以上、申し述べました安全保障と財政という国家の基本に関する憲法規定の空文化は、与野党の問題ではなく、国会と内閣の問題、すなわち国会の存在意義の問題です。

この認識を、当審査会の委員各位に共有していただけることを切に願い、私の発言を終わります。

船田元(自由民主党・無所属の会)

時間も迫っておりますので、端的に申し上げます。

私は、先週亡くなられました中山太郎元会長のもとで仕事をさせていただきました。1997年からの超党派の憲法調査会設置推進議員連盟、1999年からの憲法調査推進議員連盟、そしていよいよ衆議院に憲法調査会を置かれた2000年1月から、さらに特別委員会の置かれました2005年から、その指導を受けてまいったわけであります。

中山会長の理念は、3分の2の発議要件はもちろんでありますけれども、それ以上に、より多くの政党や議員が賛同して初めて国民投票で成立させることができるのではないかと、こういったことまで中山会長は考えていたと思います。従いまして、与党のみならず、野党のできるだけ多くの皆さんの議論を巻き込んでいくということが必要であると、そして少数政党にも配慮することが、極めて重要であると、こういう理念に基づいていると思います。

形式上は第一政党であれ、少数政党であれ、発言時間を平等に取るという事、あるいは野党の第一党から会長代理を選出することができるということ、これが形式としてございますけれども、これを実際に生かすためには、その心構えとして、与党は度量すなわち野党の意見をよく聞くということ、野党は良識すなわち党利党略に走らないということ、これが大事であるというふうに中山会長は常々おっしゃっておりました。

最近、中山方式は死んだと言われますけれども、私は違うと思っております。これをむしろ生かしていかなければいけない、そして、生かすためには、与党は度量をもっと持ち、野党はもっと良識を持つということが大事である。

このことを主張したいと思います。ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?