古いレコードを聴きながらおでんをつつく会で聴いた瞽女さんが奏でた音

先日友人からお誘いいただき「古いレコードを聴きながらおでんをつつく会」に参加させていただいたときのことを記錄しておきたく、ここに記そうとおもいます。

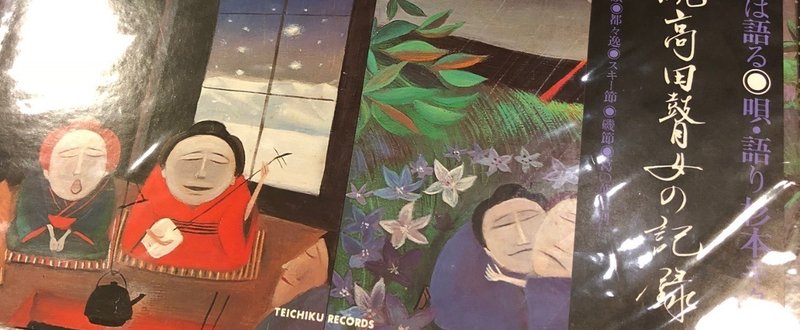

会には様々なレコードをお持ちいただいていて、新旧洋邦問わず、ジャンルも様々なものが並んでいました。 その中でもとりわけ興味を引いたのは目を閉じたひと(おそらく女性)が唄を歌う姿と、(おそらく同じ人たちが)自然のなかを歩いていくその姿を絵にしたジャケットのものでした。

わたしがそのレコードジャケットを手に見ていると、会を開催してくださった方が「それは瞽女さんのレコードです。」と教えてくださいました。

瞽女(ごぜ)は、「盲御前(めくらごぜん)」という敬称に由来する日本の女性の盲人芸能者。近世までにはほぼ全国的に活躍し、20世紀には新潟県を中心に北陸地方などを転々としながら三味線、ときには胡弓を弾き唄い、門付巡業を主として生業とした旅芸人である。女盲目(おんなめくら)と呼ばれる場合もある。(Wikipediaより)

そういった方々が実際に存在していたことは知っていましたが(なぜ知っていたのかはいまだに思い出せないのですが)、その方々が実際に奏でた音がレコードに記錄され残っているという事実が、個人的にはとても驚くべきことでした。

なによりもその音です。 これがどう説明したらいいのかがわかりません。 そもそも音の説明を言葉で説明するのも難しいのに、あの独特な唄と語り、そして三味線の音。 うまく説明ができないのですが、正直この世のものから少し離れているように感じました。

それは以前、友人の友人のピアノの調律師をしていたお父さまが「ピアノの調律をあえて狂わせて奏でたピアノ演奏の録音」に似ていました。 その方はその音を録音した後すぐに亡くなってしまったそうですが、その狂い方、狂っているがゆえに生み出される奇妙な美しさを孕んだ音と、瞽女さんの奏でる音は性質的に非常に似ているのではないかと感じました。

音の説明ができない替わりに、そのレコードに寄稿されていた文章を、ここに一部引用させていただきます。 その文章はこのレコードを監修され、表紙の絵を描かれた洋画家の斎藤真一さんによるもので、そのレコードの唄い手であり、最後の親方と呼ばれた杉本キクエさんについて記したものです。

瞽女-伝統高田瞽女の記錄

(前略)

瞽女さんは、自分を完全な人間であると一度も思ったことのない人達である。 エゴや虚栄やそういうことの中に生きている完全そうな現代人と、はっきり違っている。

ありもしない知識をありそうにみせたり、出来もしないことを出来るようにみせたり、そんなことは、生きるために必要なことではないはずだ。

瞽女さんの歩く路は、一歩一歩、自分の足のうらでたしかめて知った丁寧な道だ。 それは長い人生にも連がる道である。 地図をたよりにおぼえたものとは根本的にちがう。 そのような瞽女さん達の言葉は本当に生きた知識なのだとつくづく思えるのである。

知識とは本棚に万巻の書をつんで、必要なときに、めくってみせるようなものではないはずだ。 私たちはたくさんのことを知っているつもりでいるが、ほんとうに知っていることは、どのくらいあるだろうか。 いつも、つもりでいる世界に生きているのではないか。

そんな飾りたてた造花のような疑わしい今の時代にあって、きっと瞽女さん達の唄や語りは、その一つ一つが、何か秋の野花のようにさり気ない真実を感じされてくれるものと信ずる。

斎藤真一

今の時代というのは、このレコードが発売された1970年代のことです。 それから約40年以上経ったいまを生きるわたしに、この音がなぜこんなにも響いたのか、それがわかるにはもう少し時間がかかるようにおもいます。

サポートいただいたものはすべてnoteの記事作成のために活用させていただきます。