狩猟事故・事件を防ぐ 〜 近年の狩猟事故データから見えるもの

本稿は『けもの道 2019秋号』(2019年9月刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

はじめに

寄稿|環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室

平成30年(2018)11月20日に北海道恵庭市において、狩猟者の誤射により北海道森林管理局の森林官が亡くなるという大変痛ましい事故が発生した。

何の落ち度もない方が猟銃によって命を奪われるというこの出来事は、新聞、テレビ、インターネットサイトなどで全国的に取り上げられ、狩猟関係者のみならず一般市民にとっても衝撃的なニュースとなった。

平成30年度の狩猟期においてはこの事件以外にも、他者を死亡させる狩猟事故が発生するなど、狩猟事故が絶えない現状も踏まえ、今回近年の狩猟事故の状況とその傾向について寄稿させていただくものである。

※なお、本稿では便宜的に「狩猟」事故と書いているが、この中には鳥獣保護管理法上の「許可を受けた捕獲」による事故を含む、鳥獣の捕獲作業に関わる事故を広く扱っていることをご了承いただきたい。

狩猟事故の種類

狩猟事故とひとくちに言っても、その内容は多様である。

まず事故において最も重要な要素は被害者に関する事項、これは自損(本人自らがケガ・死亡した)事故と他損(他者をケガ・死亡させた)事故に大別される。当然ながら、いずれの事故も決して起きてはならないことであるものの、何の落ち度もない他者を傷つける他損事故の深刻さは自損事故と比べることはできない。

次に、事故が発生した際の捕獲活動の目的であるが、鳥獣保護管理法の捕獲区分に従うと「狩猟」「許可捕獲(被害防止の目的の捕獲等)」「指定管理鳥獣捕獲等事業」の3種類に大別される。

ここで注目したいのは、一定の規制の下、自由意思によって行われる「狩猟」に限らず、捕獲者、捕獲場所、捕獲対象鳥獣、捕獲方法等について行政の事前の許可を受け、その多くが公的な捕獲活動となっている「許可捕獲」においても多くの事故が発生しているという点である。

事故が発生した際の捕獲方法については、主に銃とわなに分けられる。

銃刀法によってその所持・取扱いが厳しく規制されている銃の危険性に関しては言わずもがなではあるが、わなも取扱いを誤れば、自他ともに重大な事故を引き起こす可能性のある猟具であることを認識する必要がある。

なお、この2つに分けることのできない、猟具の取扱いによらない事故も多く発生している。この点については後述する。

近年の事故一覧

狩猟行政を所掌する各都道府県から環境省に寄せられた平成29年度(2017)及び平成30年度中の狩猟事故の情報並びにここ5年間の死亡事故等の状況を(表1)に掲載する。

※都道府県からの報告及び報道により環境省が把握しているもの。 また、詳細不明(捜査中)のものは除く。 ※「-」は不明、「○」は該当、「×」は非該当を表す。 ※重症:3週間以上の入院を必要とするもの。 中等症:入院を必要とするもので重症に至らないもの。軽症:入院を必要としないもの。

平成30年度の事故について見てみると、先述の北海道恵庭市における事故をはじめ、千葉県鴨川市においてニホンザルの許可捕獲中に発生した事故、岐阜県下呂市での許可捕獲活動後に発生した事故など、他者を死亡させる事故が数件発生している。

平成29年度の死亡事故はすべて自損事故(捕獲者本人が死亡した事故)であったことからも、非常に憂慮すべき状況にあるといえる。

平成30年度の死亡事故の状況をひとつひとつ見てみると、いずれも銃による事故であるという共通点のほかに、矢先の確認不足による誤射や、銃器の基本的な取扱いの不徹底など、通常、銃を用いた捕獲を実施する際の基本的な事項を遵守していれば未然に防ぐことのできた事故であったことが推察される。

一方、本人が死亡した事故については、鳥獣の逆襲を受けて死亡する事案や活動中の滑落による事案が確認されている。

大日本猟友会資料から見る分析結果

次に、一般社団法人大日本猟友会の「狩猟事故共済」において把握している事故の状況を紐解いてみたい。

環境省では毎年、大日本猟友会の協力を得て、狩猟事故の状況や原因の傾向の把握を行っている。捕獲目的や事故原因別に集計した結果を図1~7に示した(※本データについては平成29年度までの情報を用いており、平成30年度分のデータが含まれていないことに留意されたい)。

まず図1を見てみたい。狩猟及び許可を受けた捕獲による事故件数のうち、他損事故の件数は近年減少傾向にあるように見える。

一方、図2のとおり自損事故の件数は横ばいで、以前に比べると近年は許可を受けた捕獲による事故件数の割合が増加していることがわかる。これは、農林水産業や生態系等への被害防止を目的としてイノシシやニホンジカの公的な捕獲活動が増加していることも関係しているかもしれない。

※有害鳥獣捕獲等は、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けて行う鳥獣の捕獲等を指す

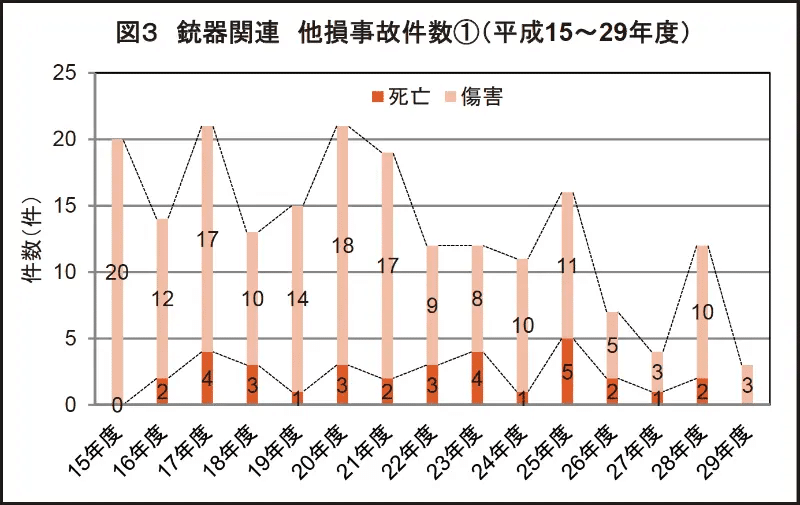

次に図3~6は、他損事故の件数について銃器に関連するものと銃器以外の状況をまとめたものとなる。図7は他損事故の原因を大まかに分類し、その推移をまとめたものである。

以前は、銃器取扱いによる過失を原因とするものが多くを占めていたが、近年は猟犬の噛み付きや獲物の逆襲が原因となっている事故の割合が高まっていることがわかる。

近年、銃猟免許所持者よりもわな猟免許所持者が増加していることから、今後はわなにかかったイノシシ等の獲物の逆襲による事故など、わな捕獲に起因する事故の増加が懸念される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?