【当世猪犬見聞録】日保登録四国犬で猪を獲る猟人

本稿は『けもの道 2019秋号』(2019年9月刊)に掲載された記事を note 向けに編集したものです。掲載内容は刊行当時のものとなっております。あらかじめご了承ください。

文・写真|八木進

取材日|平成30年7月19日

今回の猟人:弘田純清氏(高知県北川村)

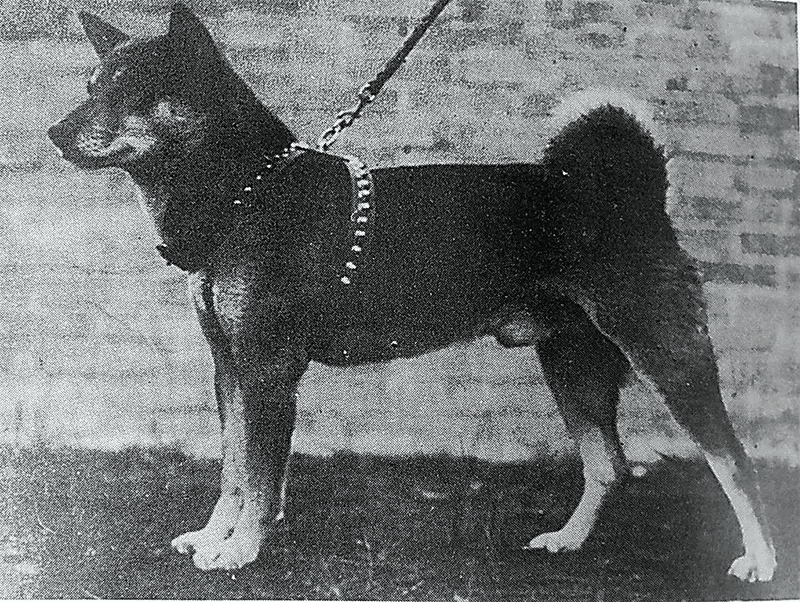

猪犬がルーツとなった四国犬

犬の起源は1.5万年前から3万年前ごろに狼から進化したという説が有力であった。最新の研究では年代は特定されていないが、「かなり以前」に狼から「野生犬」の祖先が発生、その中から人に馴れやすい個体が飼い犬となったという説も注目されている。

狼説も野生犬説も発生地は「東アジア」が定説になっており、ミトコンドリアDNA解析からさらに最新のマイクロサテライト解析でも東アジアの現生犬が犬のルーツに近い種とされ、中でも柴犬・秋田犬などの日本犬が狼に最も近い種として世界的に注目されている。

犬が発生した「東アジア」は現在のモンゴル・中国周辺であり、飼い犬とした人類は日本人の祖先でもあるモンゴロイドとされ、当然日本犬の祖先はモンゴロイドが日本列島に連れて来たのであろう。

日本犬のルーツとしては、縄文時代に東南アジアから海路で南西諸島を経由して日本に来た縄文犬と、弥生時代以降に朝鮮半島経由で渡来した大陸系犬の混血説が定説であるが、島国であったことが幸いして「東アジア原産犬」の血が保たれたのであろう。

※大陸ではチャウチャウ・シャーペイが狼に近い。

昭和の初め、日本犬保存の機運が高まり日本犬保存会が設立され、昭和6年に秋田犬が天然記念物に指定されたのを機に、以後7種の産地ごとの地犬が日本犬として天然記念物に指定された。

※うち北陸地方の「越の犬」は絶滅し、現在は6種。

世界的に注目される日本犬

四国犬は昭和12年に天然記念物に指定され当初は「土佐犬」と称していたが、「土佐闘犬」と混同される懸念もあり後に「四国犬」と改名した。

※地元高知県では今も「土佐犬」と称することが多い。

島国である四国には純度の高い地犬が各地に残ったが、中でも土佐(高知県)の本川村(現・いの町北部)の「本川系」と幡多郡(現・宿毛市周辺)の「幡多系」が四国犬のルーツとされる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?