リーダーは感情に訴えかけながら、筋道も立てて話しをすべき

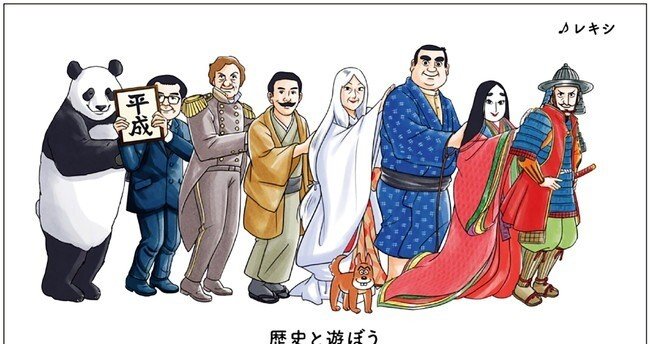

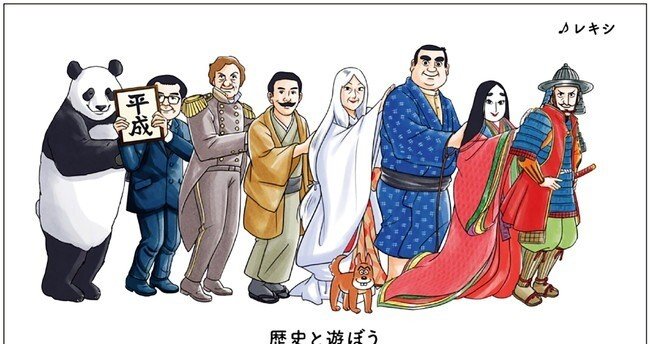

6月11日(火)に『リーダーは日本史に学べ』(ダイヤモンド社)を出版いたしますが、出版までに本書で取り上げている歴史上の人物について、なぜ取り上げたのかを簡単にご紹介しています。

第17回目は、北条政子(1157年~1225年)です。近年であれば2022年の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で小池栄子さんが好演していました。鎌倉幕府の創設者、源頼朝の妻であり、頼朝の死後は「尼将軍」と呼ばれて鎌倉幕府をリードしました。鎌倉幕府と朝廷が対立した承久の乱では武士たちにスピーチしたことで