【イベントレポ】IoT縛りの勉強会! IoTLT vol.86 @Youtube #IoTLT

2022年4月12日の夜は毎月開催のIoTLT です。オフラインの頃から数えて、なんともう86回目。毎回毎回ユニークなLTで楽しませてもらっています。最近のブームは「アカダコ」・・・・今回も登場するのでしょうか?しっかり見てみようと思います。

オープニング&コミュニティ紹介

最初のコミュニティ紹介は主催ののびすけさん。今日は土屋さんはお休みとの事です。今回もIoTLT放送部の配信で行います。

IoTLTとは?

IoTLTはIoTの事なら何でもLTして良いというイベントです。最近はIoTも裾野が広くなっていますので「T」だけでも「i」だけでも登壇ができます。2015年から毎月開催されているIoTでは最大の長寿コミュニティです。

最近はコロナ禍であまり行われていませんがコロナ以前は全国で地方開催も頻繁に行われていました。近日4/24(日)に新潟のIoTLTが開催されます。

次回の東京開催はオフラインも加えたハイブリッドで開催する予定です。(5/17(火)に秋葉原開催です)

Facebookグループ、Twitter(#IoTLT)、LINEオープンチャットも盛り上がっています。

LT(Lightning Talk)

Lightning Talkは5分ですが今日のようには登壇人数が少ないので7〜8分くらいでも大丈夫とのことでした。それでもLT時間は守りましょう。(LT登壇数がいつも多いIoTLTならではです。)

懇親会はSpatialChatで開催されています。

スポンサーLT:IoTLT放送部北崎さん

いつものスポンサーLTはIoTLT放送部と野良Hackのざっきーさん。IoTLTのYoutubeチャンネル登録数はついに1500人を超えました。

今回もポン出し!!

今回も前回に引き続き「ポン出しシステム」を使用します。参加者がスマホのWebアプリから喝采や声援の音を送り込めます。

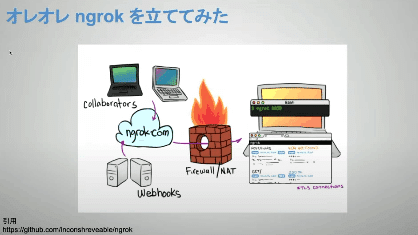

オレオレngrokを立ててみた

本日のテーマはngrokがテーマです。

上の図はngrokのVer1が発表されたときはオープンソースでしたが、今(Ver2)はコードは公開されずにサービスが立ち上がったという状態です。

ngrok?

手許のPCで立ち上げたWebサーバーをインターネット上に安全に公開するために橋渡しをするサービスです。

なぜオレオレngrokを立ち上げるのか?

無料で使用できたサイト構築のテストサービス「katacoda」をターミナル、VNC、RDPを使うハンズオンで使っていましたが、そこでngrokがセキュリティ強化の影響で使えなくなってしまった。

なんとかしたい

SoftwareDesign4月号の連載記事「おうちクラウド」でaewsome-tunnellingというngrokの代替サービスをまとめたGithubのReadmeを見つけました。

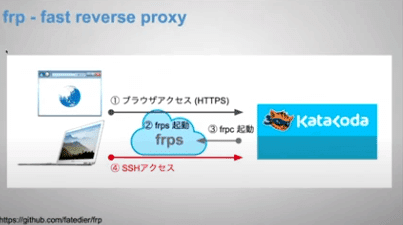

frp - fast revers proxy

実際に見つけて使ったコード

クラウド上にfrpのサーバを立てる必要がある以外は今までと同じ手順

Katacoda上でfrpを使う上での注意

・Katacoda上からfrpのサーバにアクセスするためのポートは80と443だけ

~つながってしまえば自由に外側からのリクエストが受けられる

おとくにIoT:むとうたけし(610t)さん

最近登壇が続いている奈良で専業主夫をしているむとうさんが一番手です。テーマはなにかとお金がかかるIoTをおとくに行うための情報です。

OMRON環境センサ(約10000円)

みんなのラズパイコンテスト(2018)~「主夫用のスマートホーム」を出品

利用した作品をコンテストに出すことで無料、副賞がアマギフ1000円分

RaspberryPi3B+やLINE Things Developer boardなど

デジットハッカソン2019 at 大阪 ~「ねこまちプロジェクト」を出品

各チームに対してデジットのクーポン券や作業スペースが提供

ハンズオンで使用したLINE Things Developer board

クーポンでRaspberryPi3B+とsakura.io HAT for RaspberryPiなどをもらった

LINE賞(ClOVA Friends)&GUGEN賞受賞

CardKB Mini Keyboard(M5Stack社製品3種から選択)

M5Stack Chrismas Campaign 2020 at backstar.io

以下から一つ選択

・CardKB Mini Keyboard ($8.5)

・HEX RGB Board($5.95)

・M5 Bit converter Board($4.95)

M5Stack3点セット

elchikaハードウェア作品投稿キャンペーン at elchika

~M5Stackを使ってM5Scratch の仲間たちとScratchを使ったゲームを作ろう

条件を満たすたびに以下からひとつ(最大6作品)

・M5 Stack 3点セット or ネットで使えるポイント4000円分

・秋月オリジナルベストセラー商品8点セット or 店頭で使えるクーポン券6000円分

・FM/AMラジオキット3点セット or 店頭で使えるクーポン6000円分

・デジタルマルチメータ or 店頭で使えるクーポン6000円分

・マイコン教育学習3点セット

・サーボモーター2点セット or 店頭で使えるクーポン6000円分

M5Stack Toughベータテスター

M5Stack Toughベータテスター ~M5Scratchを使って金魚すくい

obniz Board 1Y(6930円)

obniz IoTコンテスト2021 at elchika ~歩数ゲームを出品

・先着+応募要件を満たすとobniz Board 1Y(6930円)

・参加賞 obniz starter Kit 500円割引クーポン

M5Stack Tシャツ

M5Stack japan Creativity Contest 2021

参加者全員にM5 StackTシャツ+M5Stack製品割引クーポン500円

コインシューター

NanoPi Contest2021 ~「/BSD/NanoPiとNetBSDとピカピカと」を出品

コンテスト委員長賞

コインが入るとUSB HID経由で"Ctrl+Ait+Shift+Insert"のキー入力ができる

・ADRVMICR2 REVIVE USB †MICRO†Rev.2

hapstack

ヒーローズ・リーグ2021 at ProtPedia

~ドラムを叩こう!!Scratch とM5bitlessで遊ぶhapstack

hapstack(音でブルブルっと震える体感デバイス)

AkaDako

AkaDakoモニターキャンペーン

~M5S/ビジュアルプログラミングでブルブルブルッ

8000円程度のモニターキットを終了後5000円で提供

reTerminal

Seeed reTerminal 拡張モジュールコンテスト at ProtoPedia

~「reBoundBlocker reTerminalで体重リバウンドを防止する!」を出品

reTerminal が5%の割引価格

プレゼントなど

出していれば意外と当たります

・GR-MANGO + RaspberryPi Camera Board (mbed祭り2020秋のオンライン)

・RaspberryPi4 4GB (確かInterface)

・Pi Zero W Starter Kit (確かラズパイマガジン)

・Google Home Mini (TEPCO おうちの安心プラン無料お試し体験)

・Amazon Echo dot + amazon smart plug (インテルoneAPIリリース記念キャンペーン)

・M5StackC Plus (elchika 並び替え・絞り込み機能リリース記念)

・Lipo充電セット(トランジスタ技術「リチウムイオン電池&充電器プレゼント企画」)

・・・・そのほかにも様々なモニターやコンテストがあります

CoderDojo奈良・生駒

CoderDojo向けのプログラム 忍者と一緒に遊べる!!

・tojoセット CoderDojo japanとの連携開始

・micro:bit TFabWorks micro:bitと周辺機器の無償レンタルプログラム

・ロボットキット:ユカイ工学からCoderDojoへ ロボットキット20台寄贈

・教育版レゴ@マインドストーム ロボコンのWRO Japanと連携し全国のCoderDojoへロボットキットを提供

・・・・・他にもオンライン講座系の提供プログラムも多い

おわりに

・コンテストで提供されているデバイスを使うと締め切りドリブンで生活できます

・ハイエナとハゲタカのような気も orz

・人月考えたら買っているほうが安くついてるかもだけど主夫には人月単価などない

・ProtoPedia と elchikaは大事

・どなたかInternet側のお得情報の提供を!!

M5Stackでclasterのアバターを動かす:Konishiさん

LT二番手はKonishiさん。

テーマはclusterというメタバース空間でM5Stackを使ってアバターを動かした話です。

作ったきっかけ

・Clusterのプレイスタイルは様々なものがある

ヘッドマウントディスプレィ、スマホ・・・・

・リアルとバーチャルをつなぐのがIoTと本で読んだ

⇒没入しなくてもバーチャルを操作できるものを作ろう

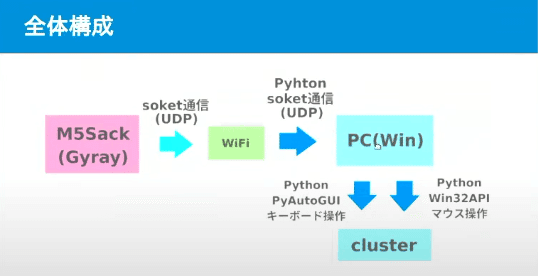

全体構成

・M5StackからWifiでSoket通信(UDP)でPCにデータを送る。

・WindowsPCでclusterのアプリのキーボード、マウス操作を行う

キーボード操作

・PyAutoGUIを使用

・前後左右の移動、ジャンプの操作

・clusterの場合マウスは操作できない

マウス操作

・「WindowsAPI」を使用

・中央ボタン+M5Stackの加速度をPythonでマウス操作

・「視点変更」や「手をふる」

感想

・思ったよりもM5Stackでスムーズに操作できた

・マウス操作で挫折しそうになったが記事を参考に克服

・JetsonNanoでYOLOv5を使って物体検出しようとしたけど検出と操作が動悸できずに苦戦中

ProtoPediaの記事です

ADS1115で電圧を計測してみる:kazu755さん

3番手はKaz755さん。仕事でもPythonを使った解析ソフトを作っているそうです。

PytonやMicroPythonを使ってIoTのアプリケーションを作る際には電圧や電流を精密にキャプチャする必要があります。

今回はテキサスインスツルメントのADS1115を使って他の手段と制度を比較しました

ADS1115の準備

・コードはGithubにあるものを参考に作成

・I2Cのアドレスとインスタンスとゲイン(計測上限)を指定

・記録用にファイルをオープン

・20点で測定し平均値を算出

・ウェイトタイムを入れながら電圧を測定

接続(左下の図)

ESP32、ADS1115、測定対象の単3乾電池を接続

・SDAとSCLの間にプルアップ

・電源とグランドの間にコンデンサー

Set Datalate(右下の図)

・サンプリングレートを指定(ウェイトを4〜5ミリ秒にスキャン)

速いと1点のデータ取得に1.6ミリ秒くらいで取得、

通信で1ミリ秒使う

結果

・ADS1115の計測結果 ⇒1.3304V

・GRAFHTEC GL820(価格10万くらい) ⇒1.3318 V

・家庭用テスター ⇒ 1.328 V

誤差の範囲をマニュアル等で調査

⇒ADS1115が測定の精度と誤差が最も小さい

・一般的に接触抵抗が2〜3ミリボルト程度

ADS111とGL820が良い数値を示している

家庭用テスターが電圧値が小さく出たのは、入力抵抗が小さいのが原因と予測される

⇒接触抵抗には注意しなければいけない

ADS1115の利用用途(これから)

・自作の太陽光の発電システムの電流電圧のコントロール

・さまざまな電池の放電特性を測るツール

ROS再入門 〜Liderセンサーを触ってみた:三浦耕生さん

次は常連の三浦さんのLTです。自動運転のスタートアップのエンジニアに転職したとのことです。1月のIoTLTにてROSの再入門をやりましたが、その後3ヶ月でROSをやっている会社に転職です。

Liderセンサー

・ロボットの自律走行には位置情報を推定するための情報が必要 ⇒ロボット向けの地図を作るのが大事

・離れた場所にある物体をレーザー光を使って測定

・無数の光によりモノの形、大きさ、距離感がわかる

・最近のiPadやiPhoneにも使われている技術、技術的には歴史がある

・8000円程度の価格で360度の点群データが取得できる

Liderセンサーの取り付け

・360度なので他の部品と鑑賞しないようにする

⇒ダイソーのプラダンボールがおすすめ

・電力消費量が大きいので給電用でもう一本線をつなぐ

・RaspberryPiもあるのでモバイルバッテリー使用がおすすめ

セットアップは意外に簡単

・ROS向けパッケージ一式をダウンロードして解凍・ビルド

・ROS標準の可視化ツールで点群を見ればOK

Rviz(3次元の可視化ツール)、遠隔でデータを取得できる

デモ

部屋の形を点群で表示

まとめ

・LiderセンサーはROSとの相性は抜群

・ロボットの自己位置推定が簡単が出来る

・地図作成やナビゲーションも実現可能

内容はブログに

WIREDIE 〜NFCカードリーダーをハードウェアHACK 河野悦昌(総統)さん

次は秘密結社オープンフォースの総統である河野さんのLTです。

2020年の発表

・RaspberryPiを使ってICカードを読み取る

・テンプレート化してデータベースから内容を取得

⇒受付でカードを読ませると領収書が自動で発行できる

今年はFELICAに対応したい

定番のインターフェースはSonyのS380

・USB接続なのでarduinoなどに接続するのは難しい

NXP PNS32を使用

・海外ではよく使われているチップ

・モジュールとして発売されているものを使用

中国で買うと何故か非常に安い

・SPI、I2C、シリアルで通信ができる

ARDUINOやRaspberryPIで接続して遊んでみた

ソフトは割と揃っている

・Githubで色々公開されている

・公式のドライバもある

FELICAの対応が少ない

・FELICAは日本のオリジナル規格

・FeliCa、Mifare双方の対応だともっと困難

・中身が隠蔽されている

通信内容を解析

・通信内容FELICAの仕様書、Mifareの仕様書を調べる

・エラーコードを解析

⇒時間がかかりすぎてライブラリ使う意味がない

シリアルから調べてみる

・電波の設定内容やFELICAの読む内容が出てきた

これを元にプログラムを作成

・ライブラリではなく直接通信するプログラムを作成

・ARDUINOとSTM32とRaspberryOi用を作成

⇒FELICAもMifareも読めるようになった

Mifireのデータを直接読むには鍵が必要

・セクターごとに鍵が決められている

・読み込みに使い鍵、書き込みに使う鍵・・・様々な設定

・通信内容に鍵があるのでそれを使用

カードリーダーをHackすると

・通信内容(命令など)が見える

・鍵が見える

・セクタ内容が見える

全部見えるわけではない

・鍵を直接やり取りしないやり方(FELICAはこれを採用)

・外部セキュアチップを使う

・・・その他にも脆弱なものもある

NFCのカードを使って学んでいって役に立つことセキュアな知識を

enebulerの新機能「クラウド実行環境」を自分も使ってみた(LINEとの組み合わせ):豊田陽介さん

次はビジュアルプログライミングIoTLT主催の豊田さん。前回のびすけさんがLTをして、豊田さん的にも「積み」だったテーマだそうです。

enebulerのクラウド実行環境

・eneblerのフローの実行環境

・無料版もある 制約はあるけどお試しには十分

・トリガーはHTTPリクエストとタイマー

・eneblerのオフィシャルノードを併用

・フロート実行環境の両方ともをデプロイ

今回の仕組みに関するQitta記事

HTTPトリガーのほうで試す方針

・ブラウザを利用してHTTPリクエストを送る

・enebler実行環境で処理

・シンプルなスマホ通知

Node-REDを使った下準備

・最初、Node-REDで環境を作成

・通知をする部分をまず作る

・Changeノードを使用

・スタンプの送信も

・・・LINE用ノードを使うほうがよりシンプルではある

クラウド実行環境の準備

・はじめてなので新規に実行環境を作成

・クラウド実行環境用のノード(LCDP)を前後に追加

・HTTPトリガーのURLを設定

⇒問題なく動作

もう少し試してみたい

・HTTPトリガーで受けるところを別なデバイスにしてみる

・LINE Botを使う形にしてみたり

・入と出を別のデバイスにしてみる

・センサーを積んだデバイスを使ってみる

・別サーバーとの通信

・・・・・これから考えます

インターホンからBoxに画像アップロードしてみた話:のびすけさん

最後は主催のプロとアウトスタジオ主催ののびすけさんからのLT。社会勉強でやっていた居酒屋はついに卒業したらしいです。

Boxとは?

・ストレージのSaaSサービス

・MicrosoftOneDrive、GoogleDrive、Dropboxの競合

取り組んだ理由

・IoTLTで使用しているGoogleMeetの動画保存を使用

・現在3.39TBを使用している

・GoogleDriveが2022年7月から無制限プラン廃止

・G-SuiteからWorkspaceへの変更の一環

⇒Boxは無制限が健在

APIもあるらしい

ウチ会社のインターホン

・すでにめちゃめちゃスマートな仕組み

・RaspBerryPiで構築

・3つのボタンで来訪理由を分類して音を変えている

飛び込み営業の人も「営業」ボタンを律儀に押すとのこと

・撮影されて社内チャットに流れる Gyazoにアップロード

ここをBoxに変更してみた

コードの実装

・SDKがあったのでnpmでインストール

・Node-jsでストリームを作ってあげる

・UploadFileという関数を使用してアップロード

・BoxAPIは癖があり一瞬とまどうが、慣れると使いやすい印象

・そのまま上書きはできない

やってみた結果

・画像の一覧性は良い

・フォルダの概念が入って整理される

ボタン別に画像を整理できそう

・メタデータがリッチ(アップロード時刻やサイズなど)

まとめ

BoxのAPIを使ってみた

・7月移行もたぶん無制限で使用できる

・APIは癖があるが慣れるとシンプル

インターホンから画像アップロードを試せた

Gyazoよりも仕組みがリッチで色々使えそう

画像上げるだけで谷データ取らなくても色々分析できる

クロージング・告知

来月開催は5月中頃(17日)

・レベルに関係なく発表しに来てください

・スピンオフの企画もあるので遊びに来てください

感想です

今回は超詳細に内容を追いかけてみました。いあままでは内容を理解できていない部分が多かったのですが、最近ずっと見続けている成果なのか、やってみたらだいたい理解できました。

今回圧倒的なのはむとうさんのコンテスト参加の凄まじさですね。IoTの効果な機材もコンテスト次第では無料や安価で手に入るのですね。すごい・・ですけど周辺のデバイスもかかるので黒字にはならないと思いますが(笑)

最後ののびすけさんの発表ではエンタープライズなクラウドではかなり普及しているBoxってコンシューマ的にはあまり浸透していないんですね。もはや単なるストレージサービスとは言えないくらいの多彩な機能があるので、応用し始めると楽しそうですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?