【イベントレポ】CMC_Meetup Vol.20 "事業戦略とコミュニティの密な関係" #CMC_meetup

今日は2025年1月25日に開催されたCMC_Meetupのオンラインイベント「事業戦略とコミュニティの密な関係」をまとめたいと思います。このイベントはコミュニティマーケティングに関して毎回豪華なスピーカーが登壇するのですが、今回はメインスピーカーだけでなくLT登壇者までもが全員豪華ということで期待していたイベントです。その素晴らしい内容をまとめてみようと思います。

動画はこちらです

レガシー企業で感じたコミュニティの可能性:リンナイ株式会社 加賀さん

ガス機器を中心とした機器メーカーであるリンナイ株式会社の営業本部・販売管理部尼所属する加藤さんによるブランドへの取り組みやコミュニティ「Rinnai.biz」についてのお話でした。

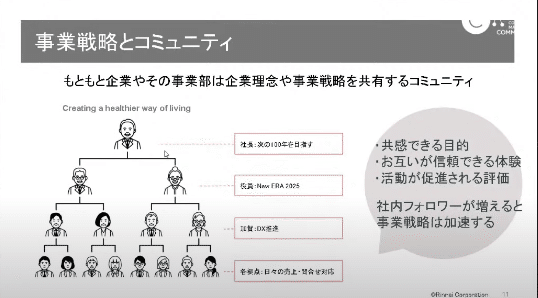

2020年に掲げた新しいブランドプロミス ”Creating a healther way of living” 〜世の中の人に健康と快適を創造する

ブランドプロミス 立場によって課題の抽象度や取組期間が異なる。

〜想いは一緒でも、それぞれが噛み合っていない状況になりがち

Rinnai.biz の開始

・お客様も従業員もまとめて業務支援と情報配信をデジタルで両立する。

・もともとはマーケティング視点でビジネスパートナー向け

・リンナイはBtoBtoC、またはBtoBtoBtoCビジネスで情報伝達が難しい

・伝わらない伝言ゲーム

・問い合わせが来るのは必ず営業マン

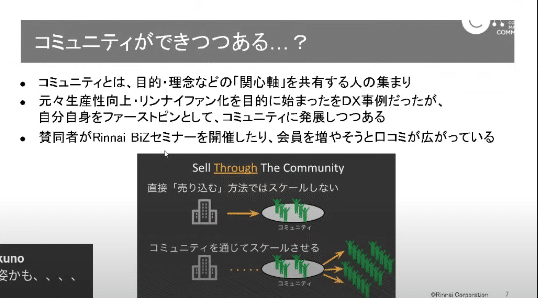

コミュニティを作ろうと思ってはじめてない

⇒なんとなくコミュニティになってきている

・賛同者がRinnai.bizのセミナーを開催

・会員を増やそうと口コミ

⇒会員が4万5千人

コミュニティマーケティングメソッドで再評価

・コンテキスト

業務支援と情報発信が営業マンの困っている事と一致・納得

・トラスト

自分が営業マンだった頃の経験を反映、

要望にスピード感を持って対応

・アウトプット

Rinnai.bizのアウトプットは課題に直結、評価しやすい

ビジネスパートナーからの感謝が多かった

事業戦略とコミュニティ

〜企業や事業部とは企業理念・事業戦略を共有するコミュニティ

⇒コミュニティと明文化しなくてもコミュニティ化してきている

事業戦略が加速していくのではないか

パネルディスカッション(前半)

フジテックCIO、武闘派CIOの友岡さんとリンナイの加賀さんによるパネルディスカッションです。モデレータは藤井さんでした。

ディスカッションのテーマは加賀さんの話を聞いて

友岡さんからたった1年位で4万5千人もの会員を集められた理由について質問がありました。Rinnai.bizがスタートしてすぐに熱狂的なフォロワーがいくつかの地方(千葉、埼玉、静岡、名古屋、大分)に現れ、そこから口コミで拡がったそうです。

そこから友岡さんが大会社にありがちな運用に最適化された機能別組織では変革のときに組織の目的と手段が逆転してしまいがちでボトルネックになってしまう事象、同じ会社でも部課長が違うと別な会社のようになり、それを突破する鍵は今回のようなデジタルであるとの解説がありました。

エンタープライズあるあるです。

そこから加賀さんのその情熱の源は新人時代の経営企画部の上司からの期待感や、福岡の現場で働いた時に感謝されたこと・・・というお話がありました。

・・・・ここでパネルディスカッションは中断しLT大会になりました。

LT1:3つの「C」で考えるメディアの事業戦略:講談社 碓氷早矢手さん

碓氷さんは元総合格闘技ファイターで講談社の女性向けのメディアの編集をしている方です。

「戦略=戦いを略する」ということで、事業戦略の重要な「3つのC」をベースに「ミモレ」というコンテンツを例にした事例の紹介でした。

(1)コンテンツ 300〜400本/月、記事4千万PV

(2)コミュニティ 有料サロン「ミモレ編集室」、イベント(3)コマース 受注会、選定は編集部員が自腹で提供

3つのCでやる理由は、メンバーを飽きさせない、成長や変化の実感、マニア化を防止

顧客視点で考えれば売上が上がっていくとの話でした。

コミュニティと事業活動の紐づけ:株式会社コミュカル チャラ電Mitzさん

次はコミュニティマネージャーを事業化しているMItzさん。

まずは新世代コミュニティSNSのWeClipさん提供の情報からの調査結果です

〜ここから本題です

企業のコミュニティに外部の立場で関わっている立場から見た話

・慈善事業ではない 事業活動に繋がらないと継続しない

・商材を売る場ではないが購入に繋がらなければ・・・

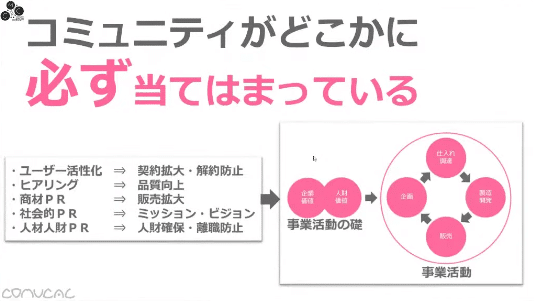

コミュニティの効果

・ユーザー活性化 ⇒ 契約拡大・解約防止

・ヒアリング ⇒ 品質向上

・商材PR ⇒ 販売拡大

・・・・事業活動に直接繋がる

・社会的PR ⇒ ミッション・ビジョン

・人材人財PR ⇒ 人材確保・離職防止

・・・・事業活動の礎につながる

どこにも当てはまらないと継続できない

⇒見極めが大事 コミュニティの数値⇒施策と実践⇒結果を出す

コミュニティは千差万別

・参加層の状況と市場動向

・テーマとコンテンツ

・イベント形式と登壇スタイル

・アーカイブ手法

・数値の生み出し方

・・・・本気で見極める、机上には情報は存在しない

エンタープライズ企業にてコミュニティを発足させて起きたこと:NTT東日本 奥谷智さん

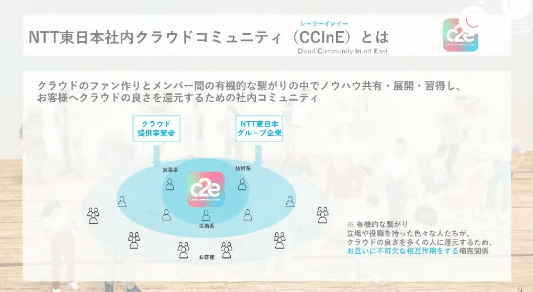

奥谷さんはNTT東日本社内でのクラウドコミュニティ(CCoE)の事例紹介です。

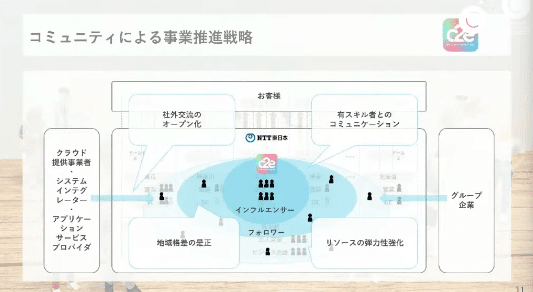

地域組織と専門組織、そしてパートナー企業が縦横に複雑に交差するエンタープライズの組織では、クラウド人材の地域的な偏りや案件へのミスマッチが起きがちです。この問題を解決するために組織横断的なコミュニティを立ち上げました。

めざしたもの

・社外交流のオープン化

・有スキル者との組織を超えた交流

・地域格差の解消

・弾力性の強化

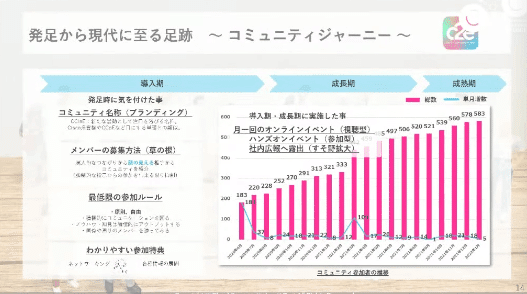

・立上げ期〜草の根活動になるようメンバーを広く募集

・社内広報、オンラインイベント、インフルエンサーを探す

・外部ゲストを呼んで参加者を集める

立ち上げて生じた化学反応

・外部ゲストの方へのインパクト

・身近なメンバーの特技発見

・お客様の課題をコミュニティで解決策の対応

現状の課題と今後の展望

・コミュニティ文化のさらなる浸透をもっとやる

・事業成長の貢献につなげる

・オフラインコミュニティの熱量を浸透させたい

・コミュニティの活動と売上活動を定量的に捉える

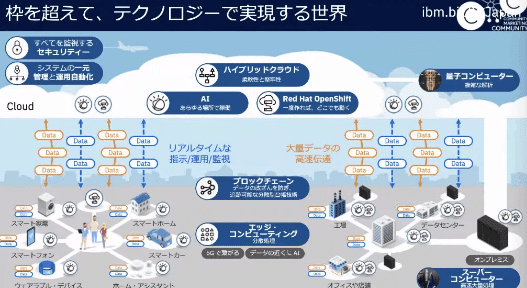

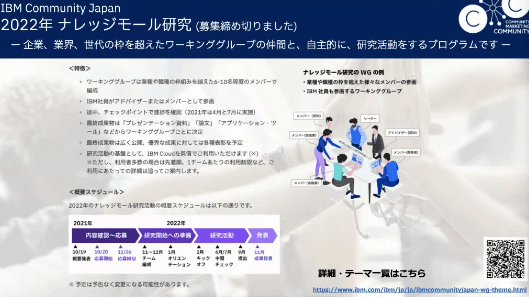

IBM Community Japan企業、業界、世代の枠を超えた共創活動:戸倉彩さん

IBMの「職業戸倉彩」の戸倉さん。

テクノロジーで社会を豊かにするためにはIBMの力だけでは間に合わない⇒IBM Community Japanの発足、

3つのコンセプト

マナブ:旬の最新情報を届ける、ハンズオン

ツクル:新しい価値創造、共同研究

ツナガル:作ったものを成果発表

ナレッジモール研究 今年35テーマ

・コミュニティメンバー5〜6人で研究

・アウトプットはプレゼン、プロダクト、論文で公開していく

・研究の基盤としてサービスを無償提供

バーチャルな環境での発表 今年は2/9

パネルディスカッション後半戦

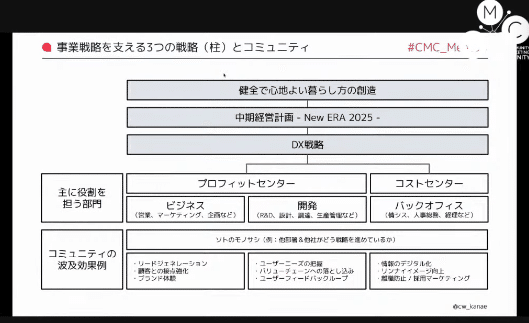

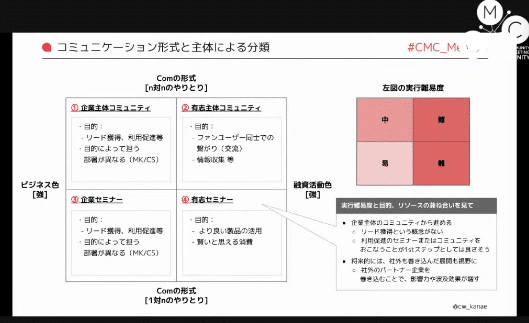

LT4本が終わり、ここからふたたびパネルディスカッションにはいりました。下の2枚の図をもとに話が再開しました。

最初に加賀さんが思い描いている未来の展望の話でした。自発的に始めてコミュニティが形付けられましたがまだフォロワー同士の交流はまだないので、それを広げたい事、社外のフォロワーへと交流を拡め社外を巻き込んだお客様同士の事例交換がおこなわれるようにしたい・・・などが上げられました。

ここから友岡さんの話で、企業の経営者は今イノベーションを声高に語っているがイノベーションは新結合、知と知が結合することにより生まれてくるもので、社内の部門だけでは生まれてこないもの、昭和の「スナック」的にとりまわしていくゆりかごのような器が必要で、それにより化学反応を起こす事、進めていく人自身が何を持っているのか。その人の存在目的、根源的なものが大切で、売ろうとか出世とかがあると簡単に見透かされてしまう・・・匂いでわかってしまう・・・というなどのお話に発展しました。

加賀さんの取り組みの中で技術部門やプロモーションなどに元々散らばって存在していた素材・コンテンツをひとつひとつ部門を回って「載せていいですか」と聞いて回ったとの話がありました。

これからは商社のような誰も行きたがらないところに行ってネットワークを作り上げる繋いでいく力が重要で価値であるとの友岡さんのコメント

そしてDXの時代、繋がっていく時代になってメーカーが一人ひとりのお客様と向かい合まないといけないように変化していて、それを実現するためにはコミュニティを使うことで「点」ではなく「面」で繋がるのがもっとも有効という友岡さんの話にに繋がりました。

このことはすでにトーマス・フリードマンやニコラス・G・カーなどに予言されていて、いまもそのとおりになっているのですでに潮目に逆らえない状況だとの話でした。

最後はふたたび加賀さんの熱量の話になり、熱量だけでなく構造を抑え上と話をし、現場から共感を得るのが素晴らしいとの事でした。

ほんとそう

ここで時間が来てしまい、最後のまとめです

加賀さんは

事業戦略の中のコミュニティは難しいが、自分なりに噛み砕いて共感してもらえるようにするとコミュニティっぽくなり事業戦略に繋がるのではないか

友岡さんは

大企業ほど今の時代は大変、会社を一枚岩にしないといけない。お客様をより深く理解する 機能別組織ではうまくいかないが、そこはコミュニティとして存在したほうがいろんな接点をもてる。この仕掛としてコミュニティは重要な要素

との締めのお話でした。

全体の感想

今回のお話はある程度のエンタープライズ企業の人ならばみんな経験があるような生生しい現状からのコミュニティをどう活用して、組織をフラットにし、顧客と面で繋がれるという話でいろいろ参考になる話でした。

LTもそれぞれの観点で事業とコミュニティをつなげる話で期待以上の内容でした。

残念ながらoViceで開催された懇親会には参加できませんでしたが、明日からの活動に勇気をもらえる話がたくさん聞けて良かったです。

ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?