【動画レポ】ライトニングトーク大会 vol.6〜RPACommunityYoutubeチャンネルより

今回は2022年11月30日に開催されたRPACommunityのイベント「【自動化やIT活用ネタ】ライトニングトーク大会 vol.6~初参加者大歓迎~」からの切り抜き動画についてレポートします。ライトニング大会は欠かさず参加していたのでずっと【爆速レポ】だったのですが、当日はSalesforceのWorldTourTokyo2022に参加していたため今回は涙ながらに参加出来なかったのですが、しっかりとレポートして自分の心を供養しようと思います。

ちなみに12月末にもライトニングトーク大会をします(ワタクシも人気?のあのシリーズで登壇します)のでよろしくおねがいします。

<動画>

00:00 自動化 もし○○ならば××する:Mitzさん

最初のLTはMItzさん。主催のMitzさんのPPACommunityでのLTはとても珍しいです。今回はみんな大好き「自動化」と「無料」ということで「IFTTT」というツールの紹介でした。

IFTTTはまだ日本語でローカライズされていませんがGoogleのアカウントでも簡単に利用できるツールです。

Qiitaなどで記事を探してみるとPowerAitomateやUiPathよりもたくさん投稿されています。参考にできる記事が沢山あるのは心強いですね。

実際にMitzさんが使っているものをサンプルに見てみます。IFTTTは何かをトリガーに自動的に動かすものですが、用意されているWebサービスからのトリガーは国産のものも含めてものすごくたくさんあります。

トリガーが決まったら、次のアクションを起こすサービスを選びます。こちらもトリガーと同様にたくさんのサービスが用意されています。選んだら具体的なアクションを設定してゆきます。

簡単に自動化ができ、5つまでは無料で登録できますのでぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょう。

さらに350円/月で20個まで作れます。

ツールは目的ではなく手段なので色々なツールを試したりして自動化を楽しみましょう。「楽しくチャレンジ」それが目標達成に繋がるかもしれませんね。

03:57 バックオフィスから Happy Powerを開催してみた:出戻りカツオさん

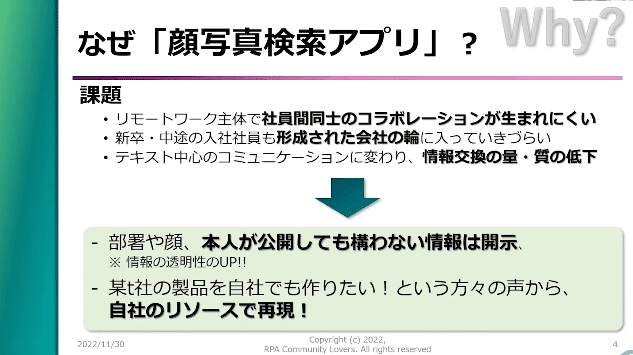

二番手はERP企業で人事労務を担当している出戻りカツオさんのLTです。テーマは市民開発者として顔写真検索アプリを作成した話です。

コロナ禍になりコミュニケーションがテキスト中心になり情報交換の質や量が低下したのを解決しようと社員の公開可能な情報を使ってアプリを作成したそうです。

デモは実際のアプリに公開用の写真などを使って行われました。(CTOかっこよすぎ)

ハッシュタグにも対応して同じことに興味がある人を探すことも出来るようになっています。

実際にこういったアプリを活用するには「実践」と「拡大」が大事なので全社的取り組みになる必要があるので、経営陣の承認を得ることが重要で、さらにバズらせることが重要になります。

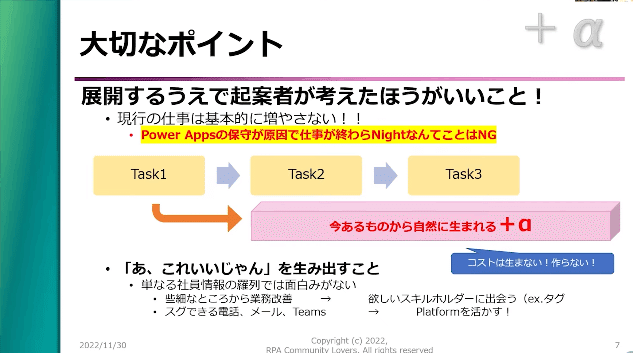

大切なポイントとしては「仕事の総量を増やさないこと」で今回は既に存在するデータを使っての構築となりました。

このアプリでは顔写真入れ替え機能はあまり使われないですが広報用の写真を持っている人はアップしてくれました。タグ付けはけっこう頻繁に更新されているとのことです。デイリーアクセスとしては2割位の社員が使っているそうです。

でも、今回の成果で一番大きいのはボトムアップで組織を良くしようという動きが生まれたことだったそうです。

08:53 初学者から脱出する方法!?:たなさん

次は「気ままに勉強会」主催のたなさんのLTです。

「現状維持は後退」という言葉もあるように変化に応じて形を変えていく、成長する・・・すなわち変態であることは大事だと思う人が知識を収集する目的でコミュニティには集まっています。

知識が増えると「もっと深く勉強したい・レベルアップしたい」と思うはずだと思います。

しかし深い学習をしている「アクティブ・ラーニング」の層にはなかなか手が出ないのも現実です。

そこで「You ヤッチャイナ yo」ということでアクティブラーニングをするための具体的な手段を紹介されました。

・Twitterで質問・ディスカッションしてゆく

・実際に手を動かす

・教える。未来への自分へのメモとしてブログを書く、LTする

こうやって知識が増えていくと新しい分野の技術が気になり、自分にあったコミュニティを探すことになります・・・

いっそのりと勢いでコミュニティをはじめちゃうのも有りです

なおコミュニティを始める人にはコミュニティを学ぶコミュニティもあります。

レベルアップを望むなら「話す」「試す」「教える」ことが大事です。一歩踏み出してみませんか?・・・というお話でした。

12:59 ブログの更新を自動で受け取りたい:福寄さん

次は今回で3回めの登壇という福寄さんのLTです。かわさき創造プロジェクトというNPOで活動しているそうです。

今日の題材は英語のブログで更新があったら日本語でツイートすると同時に日本語で記事の一覧を見えるようにするというものです。

仕組みとしては

①データフローでWebデータを取得する

②Dataverseにデータを入れる

③PowerAutomateで日本語化する

④Twitterにツイートする

⑤PowerAppsで一覧表示させる

データフローの作成

データフローはPowerBIデスクトップのPowerQueryエディタを使用するのが簡単なので、それで作成してPowerAppsにそのまま貼り付けをします。

RSSが提供されている場合はPowerBIで「Webからの取得」で取得できます。

RSSの提供がない場合は「例を使用してテーブルを追加」を使って指定すると自動的に判定して提案してくれます。

※例を使用する場合「Web Browser Contents関数」を「Web Contents関数」に修正するところが注意。

またM言語でコードを書いて取得することもできます。

これをPower Appsのデータフローの上に貼り付けます。

これにキーを設定したり日本語用の列を追加したりしておきます

PowerAutomateの作成

日本語への翻訳をして日本語の項目にそれをセットして、ツイートする処理をPowerAutomateで作成します。

データフローを使用するにはPower BI Proライセンス、Power Platform環境で作成するにはPower Appsライセンスが必要になります。(無料版ではできません)

実際に作ったものです。

Power Pagesで公開することもできます

18:49 グラフつくるのにそんなに時間かけてるの?:須藤さん

次は出版社で情シスをしている須藤さんのLTです。

グラフを作るにはPower BIなどのBIツールのほかExcelやPowerPointでの作成がありますが、今回須藤さんが紹介するのは「think-cell」というPowerPoint上でグラフを作成するツールです。

ダウンロードしてみると単純な棒グラフが最初に表示されますが、みぎクリックすると円形のメニューが現れ、色々なインサイトが得られます。簡単にいろんなスタイルも作れます。

ガントチャートも感と作れる上、オーバーするタスクも自動的に表現できます。

なんとグラフの画像を読み込んでオリジナルのグラフを作ることまでできます。

自動化も大事ですが、パワポを使って人に使えることも大事ですので、こんなツールもどうでしょうかという紹介でした。

23:56 LINE/ミニアプリの話:太田さん

次のLTはエボラニ株式会社でLINEミニアプリやチャットポットの開発している太田さんです。当然LINEミニアプリについての話です。ミニアプリとは既に多くの人がインストールしているSNSアプリなどの上で動くアプリです。

テーマは投票して決めるという画期的なもの!・・・結果LINEミニアプリのキャンペーンで青森の八百屋を助けた話です。

過疎化、コロナ禍、物価高にあえぐ八百屋さんをLINEミニアプリを使ってガチャくじなど様々なキャンペーンを展開してお店を盛り上げました。

八百屋さんのスタッフと一緒にアイデアを考えたりして、ツールも大事ですが人と人は大事だと思った次第でした。

他の事例もオンラインセミナーでやっていますので参加してみてください。

27:27 複数枚ディスプレイに沼りそうになっているオタクの話:百合宮さん

トリは主催の百合宮さん。今日はなんとハードウェアのお話みたいです。

10月にフルリモートの会社に転職したのですが、そのときにノートパソコンとモニターが支給されたところから話は始まります。

キーボードなどのガジェットは話が盛り上がるのですが、モニターの話はなかなかないので今回掘り上げてみたということでした。

モニターになって気がついたことは

・視線が下を向かない、姿勢が良くなりかた頃がマシに

・画面の切り替えが少なくて済み、作業がスムーズに

・モニターは反射が少なく、自分の顔が映りにくい

今回、外的要因の変化で新たな気づきがあったのと、自分の仕事環境があれこれイジれるのが楽しい・・・そしてこの気付きは推し活にも活かせる!!という話でした。

<RPACommunity>

年末に向けて、イベント満載です!!