NIMSロゴコンテスト(2020)応募作品一覧

全動画を集めたプレイリストはこちら

NIMSロゴコンテストとは

2020年4月、日本はパンデミックによる活動自粛の渦中にあった。筆者もご多分に漏れず出勤制限で家族と自宅待機を余儀なくされていた。その大変な時期に開催されたのが物質材料研究機構(NIMS)ロゴコンテストであった。これは毎年行われる「NIMS一般公開」でのその年の企画の一つで、NIMSのロゴを材料のチカラで表現するというお題で短い動画等をTwitterに投稿し、最優秀作品は本番(延期されて2020年6月7日)のウェブ中継で選出されるというものだった。ちょうど募集が始まった4月ごろに自宅待機になったので、これは大人の夏休みだ、夏休みと言えば自由研究だ、とばかりに参加することにしたのだった。結局、筆者が応募した動画の数は全部で23本(!)にのぼり、NIMSからは「たくさん応募してくれたで賞」という賞を(おそらく急遽設定してくれて)いただいた。応募した動画や詳細はTwitterを追えばまだ見られるが、検索するのが面倒だしTwitter(またはX)は今いつ終了するかわからない感じなので、もうだいぶ前のことではあるが、この記事で筆者の動画をまとめておいて後世に残す(?)ことにした。ちょっと長くなるが、それぞれの動画の背景と作製の際に気づいたことなどをまとめた。

動画の作製

まず一人でネタになりそうなアイデアを30個近く出して、撮りやすいものから順番に作製した。動画はすべてiPhoneで撮影してiMovieで編集するというスマホ完結型スタイルで作製し、完成する毎にすぐTwitterで投稿するということを繰り返した。というのも他の応募とアイデアが被ることも結構あったため早く投稿したかったからだ。当時は子供たちも休校で、在宅時間の気を紛らわせるつもりで撮影に協力してもらった。ただ小学3年生と1年生なので長引くとすぐに飽きてしまうため、入念に準備をしてできるだけ一発撮りで終わることを心がけた。使うロゴはNIMSの文字だけでも一応は成立するが、できるだけNIMSのロゴ全体をそのまま使うことを目標にした。動画の長さはすべて10秒以内に収めた。ちなみに動画の最後に表示される「在宅せよ。」はNIMSのYoutube動画「未来の科学者たちへ」に出てくる「想像せよ。」へのオマージュなのだが、書くのも野暮だと思って書かなかったら誰も何も言ってくれなくて寂しかったのでここで書く。

#01 バナナ

バナナの皮にはポリフェノールとポリフェノール・オキシダーゼという酵素が含まれており、皮に傷をつけるとポリフェノールが重合反応して黒くなることを利用している。作り方は、NIMSのロゴを紙に印刷してバナナに貼り、その上から針でチクチク刺していくだけ。これを利用して、ドットインパクトプリンタみたいな針プリンタでバナナ表面にきれいに文字とか絵とかを印刷できたりしたら何か需要があるかもしれない(もうすでにあるかもしれないが)。

食用酢を使っても黒くなる(「バナペン」というバナナに字を書くペンがあった)という情報があったので試したが、そのまま塗ってもあまり黒くならず、傷をつけると反応が進みすぎるのか塗った場所以外の所も黒くなってしまった。紫外光照射でも黒くなるという情報があったのでフォトリソグラフィを試したが、筆者が試した露光条件ではあまり変化がなかった。

#02 蓄光テープ

蓄光テープは光を当てたところが暗闇でしばらく光る。アルミホイルにロゴを印刷したシールを貼って切り抜いたものを蓄光テープに貼っておいて、そこだけ光が当たるようにするとロゴの部分がしばらく光る。

見せ方を色々と考えた結果、電灯のスイッチに貼り付けて電気を消すというのを思いついた。結果、なかなかきれいに見えたと思う。しかしこの後一か月以上にわたってNIMSのロゴを何十回も切り抜くことになろうとはこの時知る由もなかったのだった・・・。

#03 2mmのNIMS

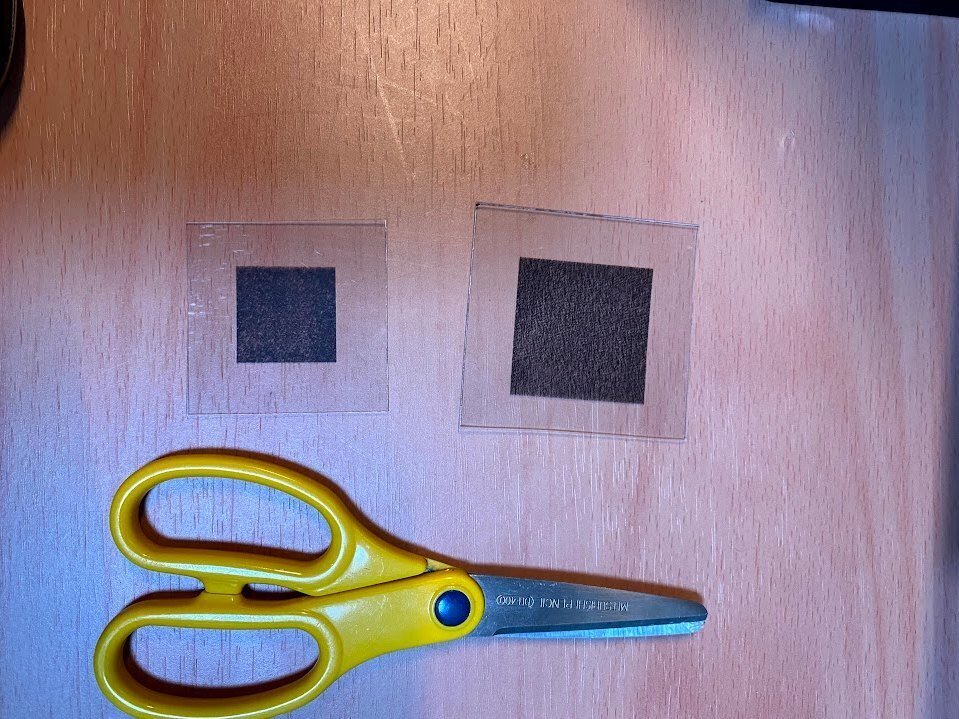

これはNIMSのロゴをできるだけ小さく作りたいというモチベーションから出てきたものだ。実は初めは米粒に手で描くことを考えたのだが、試して5秒で断念して他の方法を模索した。プラ板は加熱すると約1/4に収縮し描いてある絵も小さくなるので、プリンタの印刷限界よりも小さくなるのではという発想である(参考サイト)。インクジェットプリンタで透明プラ板にロゴを印刷した後、切り抜いてオーブントースターで焼いた。ただプラ板にそのままインクジェット印刷するとインクが乗らないので、定規を使って表面に薄く水のりを塗ったのが工夫。

動画はiPhoneで倍率を変えて撮影した写真をつないだものだが、最後の写真だけは安い中華WiFi顕微鏡で撮影したもの。ロゴの横幅は約1.5 mmであった。

この後さらに小さなロゴの作製を目指して、おもちゃの顕微鏡とUVレジンでフォトリソグラフィができないかと試行錯誤したのだが、全くうまくいかなかった。

#04 食パン

トーストした食パンでロゴを描くためには、温度が上がりにくい領域を作らないといけない。初めに試したのはステンシルを使って水を霧吹きで吹きかけておいて一部焼けなくするという方法だが、それだとすぐに水が蒸発して温度差がつかなくてパターンが全然出なかった。結局、画用紙を何重かアルミホイルで挟んでロゴの形に切り取り型紙にした。ホッチキスで止めておくとやりやすい。アルミホイルが赤外線を反射するのでロゴの部分は焼けない。あとパンに乗せてトースターで焼くときに水で中の画用紙を濡らしておくとより綺麗に焼ける(気がした)。

ただこの方法だと焼いているときにだんだんとロゴが浮き上がってくるという楽しさがなく、そのため作製した動画も若干平凡になってしまった。例えばステンシルでバターを塗って焼いて色を出すなど、ほかによい方法があるような気がする。

#05 リモネン

柑橘類の皮にはリモネンという炭化水素が含まれていて、発泡スチロール(ポリスチレン)を溶かす。ロゴの形に切り抜いたテープを貼って、上から皮の汁をつけると一部が溶けていきレリーフのようになる。一種のケミカルエッチングと言える。

#06 プラ板工作

これは他の動画の作製のための準備で、プラ板工作でロゴを作りましたという以上の意味はあまりない。ただこの時にはすでに少なくとも応募数で1位を目指すつもりだったので、ついでに動画を作成して応募した。プラ板は2軸延伸ポリスチレンシートで、熱によって柔らかくなると元の大きさに戻るのを利用している。ただ、シートの縦横で延伸率が違うので、縮んだあとの縦横比が変わってしまう。そのためちょと扁平なNIMSロゴになってしまった。これを防ぐためには延伸方向を確認した上で初めから絵の縦横比を変える必要があるとのことで、簡単そうなことでも結構ノウハウがあるんだなと感心した。

#07 こすり出し

この動画だけは唯一息子の発案によるもので、紙の下にロゴのステンシルを置いて鉛筆でこすり出している。動画の最後に入っている娘の声がNIMS公式のPR動画に使われたのは嬉しかった。

#08 錯視

これはレリーフへの光の当たり方によって凹凸どちらにも見える錯視を使いたかった。このレリーフを作るために#6でプラ板工作をしたのだった。初めは色が白い方がいいだろうと思い、押し固めた片栗粉に埋め込んで使うつもりだったのだが、レリーフがきれいにできず結局油粘土にした。

動画ではレリーフとカメラの位置を固定して、両方を手で持って回転させながら日光の当たる方向を変えて撮影している。分かりやすく錯視を見せるためにはエッジが立ったパターンをきれいに作ることと、深さを調節することが恐らく重要で、もう少しちゃんと見えるようにできたかもしれない。それでも最後の静止画はぎりぎりそれらしく凹凸に見えていると思う。

#09 網戸

クリアファイルを切り抜いたステンシル越しに網戸に防水スプレーを吹いて、ロゴの部分を撥水性にしている。霧吹きで水滴をつければパターンになるのではないかと思いやってみた。当初の予想では撥水部分が濡れないから黒くなるのかなと思っていたが、実際は撥水部分で小さな水滴ができて、それが光を散乱するため白く光った。これは肉眼ではよく見えるのだが、動画にうまく撮るのが難しかった。水をかけすぎるとパターンが分からなくなった。1年くらいたっても水をかけたら見えたので、防水スプレーの効果は結構長持ちすることを学習した(困る)。

#10 ラテアート

10本目の動画は、息抜きのつもりでラテアートでロゴを作成した。逆再生でロゴが戻るのはもちろんウルトラセブンのオープニングからの発想だ。ところがラテアートの作製自体が意外に難しい。泡立てたミルクの上からロゴのステンシル越しにココアパウダーを振りかける「だけ」なのだが、失敗の要素がたくさんある。しかも失敗を重ねる毎にラテを飲まないといけないので最後にはお腹がタプタプになってしまった。かき混ぜる動画は本番に強い奥さんに演技を頼んで一発OK。見た目は一般受けしそうな面白い動画になった。

この動画は材料のチカラとかは全く関係なく、単なる息抜きのネタのつもりだったが、実はこれが最終選考に唯一残った動画であった。選ばれたのは嬉しかったが若干複雑な心境であった。

#11 水でくっつくビーズ

子供が持っていたおもちゃで、下に敷くシートだけ私が作製して子供たちに遊んでもらいながらタイムラプス撮影した。ビーズの素材は水のりと同じポリビニルアルコールで、水をかけて少し溶けることで隣りのビーズとくっつくとのこと。実は初めはバカ正直に青二色でロゴを設計して子供に作ってもらおうとしたのだが、それだとつまらないからイヤと言われて虹色にしたのだった。言われてみれば確かにそうだな。

#12 十円玉

古い十円玉の表面は酸化されているので褐色だが、酸で酸化膜を溶かすことで本来の金属光沢を取り戻す。まずロゴの形に切り抜いたシールを十円玉に貼り、その上から透明のプライマースプレーで塗装しておく。シールをはがしてから食用酢と塩を混ぜたものに入れるとロゴの形に酸化膜が取れる。動画は早回し無しのリアルタイムのもので、結構速く化学変化することがわかる。

#13 密度の差

容器に入っているのは片栗粉で、発泡スチロールに張り付けたロゴを中に埋めている。下から電動マッサージ機で振動を与えると片栗粉が流動化し、密度の低い発泡スチロールが浮かび上がって来る。轟音とともに粉を噴き上げてロゴが現れる様子が結構面白い動画だと思う。

#14 発泡入浴剤

発泡入浴剤は、炭酸水素ナトリウム(重曹)とクエン酸の中和反応で二酸化炭素が出ることを利用している。作り方は重曹とクエン酸と食塩を混ぜて固めるだけなのだが(青色は食紅)、意外に失敗要素があり、結局3回作った。失敗要素としては、古い重曹は発泡が悪くなる、中に入れるマスコットを大きくしすぎると崩れる、なかなか固まらないからといって材料に水のりを混ぜてはいけない(発泡が始まってひどいことになる)。動画は早回し&途中を切って短く編集している。

#15 紙漉き

定番の工作である牛乳パックを原料に紙を漉いて作った。NIMSロゴの透かしは切り抜いた画用紙を漉き込んで作った。本当はこの紙で本番までにNIMSにはがきを出そうと思っていたのだが、結局出せずに終わってしまった。

#16 グラフェン

この動画は唯一、コンテストのアイデア部門への応募となった。グラフェンを切り抜いたり、ベンゼン環をつなげたりして分子でロゴを作れるのではないかという提案。化学式だけだと地味なので、分子モデリングソフトで3Dモデルを作って回すところまで作成した。よく見るとSの字とかは平面になってないのがちょっと面白い。

#17 ダイラタンシー

片栗粉と水を一定比率で混ぜるとダイラタンシー流体というものになる。これはゆっくり動かすと液体だが、急に力が加わると固体になるので、握って丸めることができるけど置いておくとダラーっと溶ける、触ると不思議な感覚の物体になる。ロゴコンテスト関係なく一回はやってみたかったのだが、せっかくなのでロゴを絡めたいと思い、ロゴを彫った真鍮の立方体を流体に落としてぶつかると止まり、その後ゆっくりと沈んでいく、というのを考えた。しかし細かい説明が全くないので、知らない人には良くわからない動画になってしまったのは反省点だった。

#18 アナモルフォーシス

鏡に映したり、角度を変えると見えるようになる絵をアナモルフォーシスと言うそうで、トリックアートなどでたまに見る。缶コーヒーのスチール缶をサンドペーパーで磨いて鏡面を作っている。画像はgimpの極座標フィルターを使って作成した。

#19 指紋採取

「小学8年生」という雑誌の付録についていた指紋採取体験キットを使っている。ベビーパウダーなど細かい粉末が指の皮脂に吸着することで指紋が浮かび、その後テープで移しとって黒い紙に貼ると指紋が採取できるという。ステンシル越しに薄くシリコンオイルスプレーをかけてグラスにロゴを作っている。動画では粉をかけてもすごく見づらいのだが、最後の黒い紙に貼った後だともっとはっきりと見えるようになった。

#20 テンセグリティ?

当時Twitterで流れてきていたレゴで作ったテンセグリティ構造を見て、これはやってみたいと思いロゴで作った。上と下のパーツは3本のたこ糸で繋がっており、上のパーツの位置が安定して固定される。上のパーツはボール紙で作って、中には右下のでっぱりの部分に粘土を少し入れ、透明プラ板で下に伸ばして釣り合いをとっている。原理的には同じような気がするが、これを本当にテンセグリティ構造というのか作っているうちに若干自信がなくなってきたので?としてしまった。形のせいかレゴと比べてあまり浮いてる感がないんだよなあ。

#21 ホログラム

ちょっと前に流行った(?)なんちゃってホログラムでロゴを浮かべた。斜めに置いた透明なプラ板に画像を投影すると中に浮かんでいるように見えるというだけなのだが、手軽でまあまあ面白い。Pepper’s ghostという名前がついている。ロゴの動画はCADソフトのFusion360を初めて使って作成した。

そしてホログラムと言えばやっぱりこれをやらない訳にはいかないだろう。

#22 足跡採取

カーペットから足跡を採取できる方法として鑑識でも使われている方法を再現した。タオルの上にステンシル越しに薄く片栗粉をまぶしておいて、その上に塩ビの下敷きを置いてティッシュでこすると静電気で片栗粉が下敷きに吸い寄せられる事で、見えなかったロゴ(足跡)を採取している。実際は鑑識では機械で帯電させる装置があるようなので、自作しようと思ったが結構高電圧が必要みたいだったので断念した。

#23 光合成

小学校の理科でもおなじみの、光合成によるでんぷん生成を利用したもの。ロゴを切り抜いたアルミホイル越しに半日くらい葉っぱを日に当てたあと、湯煎とエタノールで緑色を抜いて、最後にヨウ素ーデンプン反応で染色した。途中で写真を撮り忘れたのでわかりにくくなったが、染色の前までは葉っぱの見た目ではロゴは見えず、あくまで光合成で蓄積されたデンプンで色が着いている。意外とはっきりとロゴの形が転写されており、個人的には満足だった。アサガオみたいな薄い葉っぱの植物の方がやりやすく、厚い葉っぱだと色が抜けづらい。実は動画の最後で見せたアジサイでは失敗している。

この動画だけ屋外で撮影しているのだが、それはこの時期ようやく出勤制限が解除されたためである。それを祝して最後の言葉も「実験せよ。」に変えた。

没ネタ

これだけたくさん作っていても没ネタは結構あった。あぶり出し、偏光板の利用など他の投稿とのネタ被りでやめたものもあるが、うまくいかなかったもの、時間が無くてできなかったものもあった。もうやることもないと思うので、成仏させるためにアイデアだけいくつか挙げておく。

2Dホログラム

ロゴ画像を2次元フーリエ変換したパターンにレーザー光を当てることで、オリジナルの画像を投影する(参考サイト)。これは実は色々と試したのだが、フーリエ変換したパターンを微細に印刷することがどうしてもできずに断念したのだった。

NIMS巻寿司

巻き寿司を切ってロゴがどんどん出てきたら面白いのではというネタ枠。太巻きならできるかも?

カビのタイムラプス

食パンの表面にロゴの形に何か塗っておくとその形にカビが生えるのではないか?その様子をタイムラプスで撮る。時間がものすごくかかりそうなので試していないため、本当にできるかどうかは不明。

最後に

NIMSロゴコンテストの結果は、前述したように「たくさん応募してくれたで賞」を受賞し、#10 ラテアートが最終選考に残った。一般公開当日のウェブでの中継では電話インタビューを受けるはずだったのだが、番号伝達ミス(?)で電話がつながらず、せっかく待機していたのに参加できなかったのは残念だった。

一つ一つのネタは小学生が自由研究でやるような実験レベルで、以前にどこかで見たり聞いたりしたことはあるものだが、実際にやってみると意外に難しかったり、やってみて初めて気づいたことがたくさんあった。自宅待機中の実験欲も満たせたし、子供たちもそれなりに楽しんだので満足であった。こんな楽しい参加型の企画を行ってくれたNIMS広報の方々に深く感謝したい(今更だが)。そしてパンデミックが終わってNIMSの一般公開が現地開催になったらみんなでつくばに行こうね、と話していた。

しかし翌年の2021年NIMS一般公開までパンデミックが続きweb開催となった上、同じく参加型のコンテストが開かれて再び参加することになるとは、その時には夢にも思わなかったのだった・・・。

NIMS 一般公開「材料de大回転コンテスト」(2021)応募作品一覧に続く!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?