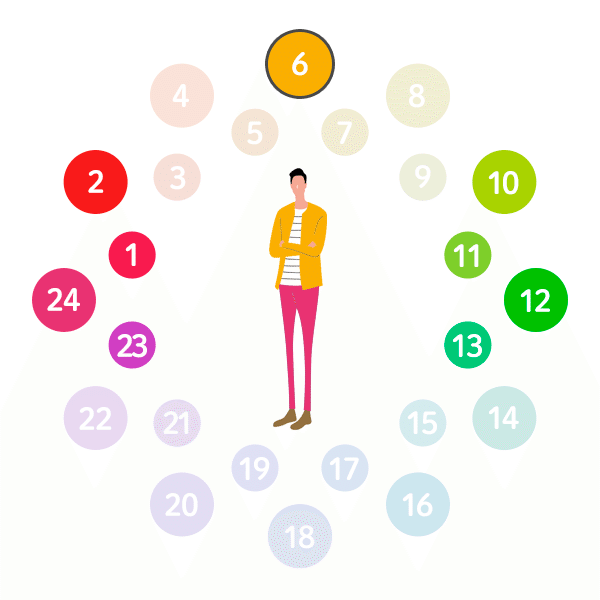

色相環を数字で扱う 第2回

こんばんは。グラフィックデザイナー、カラリストの藤田です。

今日は昨日の続きを。

色相差という言葉

色相差という言葉があります。

字面通りの意味で、色相の差の事ですね。

基準色Aと、別の色Bがどれくらい離れているかで、色の相性がぼんやり見えてきます。

色相差0:同一色相配色

色相差が0というのは、まったく同じ色相という事です。

色相が一緒なので、違和感はありませんが、変化もない印象になります。

色相差1:隣接色相配色

色相差が1つ離れた隣接色相配色は、その名の通り「隣の色」を使った配色。

こちらも違和感が少なく、変化が少ない印象です。

色相差2~3:類似色相配色

色相差が2~3離れた類似色相配色は、似ている色を使った配色。

近しい色なので合いやすく、同一・隣接に比べて変化が少し現れます。

色相差4~7:中差色相配色

色相差が4~7離れた中差色相配色は、ほどよく離れた色を使った配色。

色相の大きさな差が生まれてきます。ただ、6・7ほど大きく離れた場合、合わせにくい色が出てくるのもこの辺りから。

うまく使わないと「統一感も動きもない中途半端な色合い」になりがちですが、その分うまく使うと独特なニュアンスが出せます。

色相差8~10:対照色相配色

色相差が8~10離れた対照色相配色は、大きく離れた色を使った配色。

色相の差が大きく、名前の通り対照的。補色ほどの強烈な対比はありませんが、かなり動きのある印象になります。落ち着いた配色は作りにくい傾向があります。

色相差11~12:補色色相配色

色相差11~12離れた補色色相配色は、反対(に近い)色を使った大胆な配色。

参考イメージのような黄色と青なら明度が違うので違和感少ないですが、赤と緑のように明度が同じ色だとハレーションを起こすほど強烈な対比を生むこともあるので、扱いに注意が必要です。

ハレーション効果をちょっとだけ。

ずっと見てると気分悪くなるので、この落ち着かない印象を感じられたら、スクロールで送ってください。

と、こんな感じで、色の差でいろんな印象を生み出す事ができます。

統一感を出したければ番号が近い色を、動きを出したければ離れた色を使えば、その効果を生み出しやすくなります。

そして、今回の話も「色に数を振った事で、説明がカンタンになった」一例で、「数字が近いと距離も近く、数字が離れれば距離も遠い」印象になって、理解しやすくなったと思います。

表色系を勉強してると、感覚的だった色が急に意識的に扱えるものに感じられて楽しいです。

明日は、色相環が円である事、そしてこの色相差を使った多色配色を見て行ければなと思います。

実体験&勉強から得た色彩のお話を発信しています。 よろしければサポートいただけると嬉しいです。 心躍る色彩のご紹介に繋がる様々なアイテムの準備に活用させていただきます。