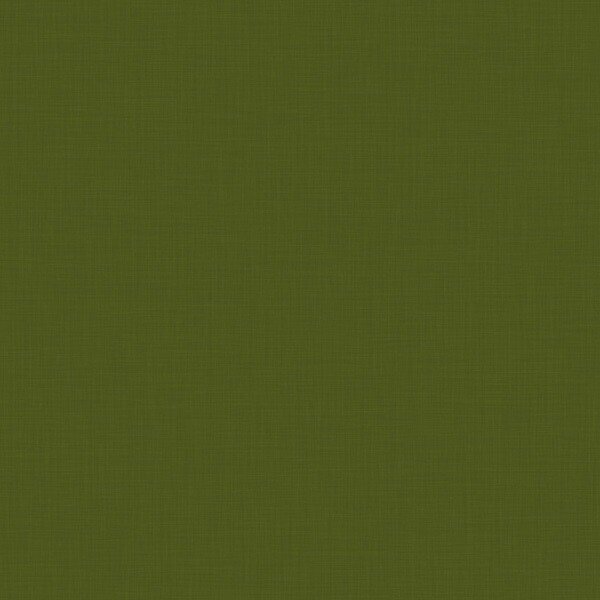

趣深い日本の色彩 #13 海松色

こんばんは。グラフィックデザイナー、カラリストの藤田です。

今日は落ち着いた緑の難読色名をご紹介。

何て読むの?

「海松」と書いて「みる」と読みます。

海藻の一種で、カバー画像のような枝分かれたした形状をしています。浅瀬の岩に生えていて、食用もされていました。

この海松の表面の色を指します。

ちなみに「うみまつ」と読むと、海岸沿いに植わっている松の木を指すそうです。全然意味が変わりますね。

平安時代からある色

このオリーブのようなくすんだ深い黄緑色は、他に表す色名がなく、

明治初期にオリーブが入ってくるまで、使われていました。

海松そのものは、万葉集などにも詠まれています。

「海松=みる=見る(=まみえる=会う)」と活用して使われてもいて、案外ロマンティックな言葉だったりします。

付き合いの深い色

海松の形は「海松紋」として和紋の1つとして使われています。

また、「海松茶」や「藍海松茶」などの発展形も。

江戸自体にはその渋い色合いから、中高年向きの色として流行したり、案外付き合いの深い色だったりします。

なかなか聞かない色になってしまいましたが、こういう色もあるんだなぁと思い出してもらえると幸いです。

実体験&勉強から得た色彩のお話を発信しています。 よろしければサポートいただけると嬉しいです。 心躍る色彩のご紹介に繋がる様々なアイテムの準備に活用させていただきます。