長崎・五島列島の世界遺産を訪れて5

旅行記編2,2日目

前回、五島列島から女子競輪選手が出たので早くボートピアだけでなくサテライト五島を立てるべきである。

訳)羽田空港から五島列島に到着しまずは福江島を散策、堂崎天主堂とか回ったり、温泉宿がすごくよかった。飯もうまかった。

旅行初日

計画編1、2、3

というわけで今回は2日目、福江島に泊まり、いよいよ世界遺産を無ぐり始めるところである。

午前中福江島を観光し、久賀島の旧五輪教会堂、奈留島の江上教会堂をめぐり中通り島へ上陸という工程である。

あちしの朝は早い。仕事柄いつも早起きなので旅行中も例外なく早く目が覚めてしまう。いまいち天気は良くないもののせっかくなので鬼岳へ上りできればアサヒなどを拝みたいなぁと運動がてらハイキングに行く。これくらいしないと基本的にホテルの飯はおいしすぎる資料が多いのでおなかがなかなか調整できないのでね。ホテルのすぐ裏が鬼岳なので、軽くハイキングをすれば朝日を拝みながら島の風景を楽しめるのではないかと思てね。

鬼岳は標高自体はそう高くはないのだけれども、山焼きが定期的にさてているので樹木がなくすごく見通しがよい。

残念ながら曇りでアサヒは拝めなかったのではあるが、早朝1時間程度のハイキングとしてはなかなか楽しめた。

ハイキングの後温泉つかって朝風呂を楽しみ、朝飯を食ってチェックアウト。

ホテルから望む鬼岳と朝飯

午後に船に乗ってツアーに向かうまでは福江島フリーに楽しむ。ホテルからの送迎バスで武家屋敷通りまで送ってもらい、町並みなどを楽しむ。

↑武家屋敷街の特徴的な外壁。石垣壁の上にあえてこぼれ石という小石をのせ壁を乗り越えられると崩れ、音がして気が付く仕組み。

◎武家屋敷…

福江(石田)城址近くに、ほとんどそのままに当時のたたずまいを残している武家屋敷通りがあります。

城を思わせる石垣塀は、こぼれ石と称される丸い小石を積み重ね、その両端を蒲鉾型の石で止めて作られており、外敵を防ぐために、このこぼれ石を用いたといわれています。

この石垣塀、そのいかめしい門構えと共に全国的に類を見ないと高く評価されています。

武家屋敷は武家屋敷通りふるさと館でバラモン凧とか地元の文化を楽しむ。この凧鬼がみんな同じみ渡辺綱の頭をがっぷり行ってる凧なのであるが、「決して鬼に背を向けなかった」ということで兜の後ろ姿が書かれているそうで、元気に育てということだそうな。ふーむなるほど。マグロ投げるだけではないのだな、綱。

敵に背を向けない勇気の凧

次に寄ったのは同じく武家屋敷通りにある山本二三美術館。そのまんま武家屋敷を改装して作られた美術館で、武家屋敷の内部を楽しめるほかに、アニメ―ターの山本二三の山本二三氏の描いたアニメーションの背景画や、五島を描いたオリジナルの絵画を展示する美術館。山本二三は『天空の城ラピュタ』『火垂るの墓』『もののけ姫』『時をかける少女』等、画業約40年の間、数々の名作アニメーションで美術監督を務めてきたそうな。その足跡をたどりながら美麗な作品群を楽しむ。70過ぎたおかんと一緒にアニメーションってどうなんだとか、そういうの超越して奇麗だし、メジャー作品群なのでみんなも楽しめるおすすめスポットだった。

◎山本二三美術館

山本二三は『天空の城ラピュタ』『火垂るの墓』『もののけ姫』『時をかける少女』等、画業約40年の間、数々の名作アニメーションで美術監督を務めてきました。当館は山本二三氏の描いたアニメーションの背景画や、五島を描いたオリジナルの絵画を展示する美術館です。

建物は1863年(江戸時代)に建てられた武家屋敷「松園邸」を改修。五島の雄大な自然を見て育った山本二三氏の絵と、五島の歴史を感じられる美術館。

↑床、これは五島列島だね

ラピュタのイラストが描かれた床や壁面を一枚(場所によって撮影化なので)。

この後は福江城の周りをまわって(中はすでに高校になっているので城はない)併設の五島観光歴史資料館を周り、キリシタン関してや倭寇、遣唐使について学び基礎知識を付けたところでお昼。今基礎知識を付けるというのは本当に大切で、ここをめぐったのは正解だった。この後の世界遺産のキリシタン関係のものを見るときに見る目が変わるし、感じ方が変わると思うので、必ず見ておきべきです。

あ、お昼は時間がなかったので港で島の名物鬼鯖寿司をいただく。ものすごく肉厚で、うんまかったです。ぜひ、おすすめですよ。通販もやってます。

この肉厚を見よ!鬼鯖寿司、すんげぇぷりぷりしててうんまい。福江港で買える

ここから午後の部、移動と世界遺産めぐり。移動がネックな五島列島をうまくめぐるために、キリシタンクルーズに申し込み、福江島から中通島への移動、その際に世界遺産の久賀島の旧五輪教会堂、奈留島の江上教会堂をめぐる。

まぁ、クルーズといっても半日であるし、そんなバカでかい船ではなく、こんなもん。しかし内海に近い立地なので特に揺れるでもないし、車で移動したり、連絡船乗り継いだりするよりはるかに便利。おまけにガイド付きだしね。

まず訪れたのは久賀島の旧五輪同教会。基本的に船で行く場所です。というのも久賀島の地図見ていただけるとわかるのだけれども、道が基本的にない。

ないわけではないが、人里から離れており、車で行けないし、教会に行くための道、駐車場から500mは徒歩になるし、その駐車場までの道が狭い。地図で見てもわかるようにあからさまに集落から離れた場所にあるからである。なぜこんなところにわざわざ、という話であるが、そういうところだから信仰を隠せて、信仰を守っていくことができたからなんだよね。五島列島の開拓のために移民を募って、その時には入れた土地がここで、先住の共同体と共存できる場所、つまりまだ人がいない場所でそこで漁業と農業とを営みながら信仰を守る、そうなるとこういう場所になるわけだ。実際山あいの海沿いというより、崖を背にした海っぺりの限られた土地にたってると言う感じ。↓

で、実際の旧五輪堂教会がこれ。(写真真ん中)小さな桟橋に船をつけて、海沿いというか、海の際に立つ、小さな木造の教会だった。下の写真見ればわかる通りであるが、見てこの立地。こんな狭いところに弾圧逃れて住み着き潜伏キリシタンしてたんだよ?

で、こちらがその教会です。

◎旧五輪教会堂

五島列島南部の久賀島にある教会堂である。【登録資産グループ/久賀島の集落】

久賀島には18世紀末か大村藩から入植があり、その中に外海地方出身の潜伏キリシタンが含まれていたことから、潜伏キリシタンの集落が形成された。

1865年の大浦天主堂における「信徒発見」の後、久賀島の潜伏キリシタンも大浦天主堂を密かに訪れて宣教師と接触した。

久賀島で最初の教会堂は、1881年に建設された浜脇教会だが、その後この建物を引き継ぐことを切望したかつての潜伏キリシタンの集落であった五輪集落に寄贈され、1931年に現在の場所に移された。1985年には五輪集落に新しい教会堂が建設されたが、「旧五輪教会堂」として現在もなお維持されている。小規模な木造の建物で、外観に民家の形式をのこした、装飾の少ない礼拝空間をもつ初期の教会建築の代表例である。

「久賀島の集落」は、潜伏キリシタンが信仰の共同体を維持するに当たり、どのような場所を移住先として選んだのかを示す4つの集落のうちの一つである。

18世紀後半以降、外海地域から各地へ広がった潜伏キリシタンの一部は、五島藩が積極的に久賀島に開拓移民を受け入れていることを知り、既存の集落と共存できそうな場所として選んで移住し、漁業や農業で彼らと互助関係を築きながら、ひそかに共同体を維持した。

解禁後はカトリックに復帰し、島内の各集落に教会堂を建てたことにより、彼らの「潜伏」は終わりを迎えた。

みてわかるように教室ひとつ分くらいの小さな木造の飾り気のないように見える教会。木造平屋建てにもかかわらず、それでもしっかりとした教会建築になっており、ステンドグラスではないが窓枠も飾り窓になっていたり、素朴なつくりにもかかわらずしっかり後方にはチャペルが作られているのが分かる。雨戸があるのもなんか日本的だよね。

教会だけれども瓦屋根だしね。

この教会は1881年に建設され、長崎県にある教会堂としては大浦天主堂(国宝)に次ぐ古さを持つ木造教会であり、移築の際に特に改修をしていないことから創建当時の姿を残しているとのこと。ほえー。移築というのも久賀島内にある浜脇教会が立て替えることになり、「壊すくらいならくれ」と信者さんが言って移設したもの。本当に五輪地区って狭いところなですよ。よくこんなところまで資材を運び込んで作ったなぁ、とその信仰の強さに驚く。実際この教会、雨天時などに陸路からアクセスするには非常に困難な場所なのよ。ちなみに厳密にいうと世界遺産としては「久賀島の集落」で包括されていて、その中の旧五輪教会堂が世界遺産となっている。

中のほうは素朴なつくりではあるが、しっかりとしたキリスト教会独特のリブヴォールト天井(アーチが幾重にも重なっていることで幾何学的に美しいだけでなく、圧力により頑丈な天井となる)であったり、

ステンドグラスもしっかりはめて当たり

信者の方が手作りで作られた内陣の仕切りがあったり

手作りレリーフの彫刻が美しい

しっかりとした参廊構造の伝統的な教会であることが分かる。(写真下天井が3列に分かれてるのが分かるよね?)

どうやって信仰を守ったのかを示す貴重な遺産であり、当時の教会建築を示す貴重なものでもあり、小規模な木造の建物で、外観に民家の形式をのこした、装飾の少ない礼拝空間をもつ初期の教会建築の代表例らしいです。そうだよなぁ、木造教会で、仏教徒と宮大工が頼まれて、外国に視察にいかない状態で作ったんだものそりゃ特殊な形にもなるだろうしね。それでいて非常に完成度の高い、独特な形体の教会でした。

旧五輪教会堂の窓から海を臨む

旧五輪教会堂を後にして船は次の島、奈留島へ向かい、江上天主堂を目指す。

基本的に内海なので船は揺れずにユーミンの「瞳を閉じて」で有名な奈留島へ。ここはそこそこ大きな港から貸し切りバスでの移動となる。今度は道がつながっているのでバスでも行けるのだ。となると、教会もまだ元気で、こちらの教会は現役(現三井に言うと五輪教会堂も現役で隣に新しい教会を立てて、古いほうは文化財として保存、その結果世界遺産に登録された、という流れなのだが)。ということで今もなお人々の祈りの場として現役でありながら、そして世界遺産である江上天主堂を訪れた。

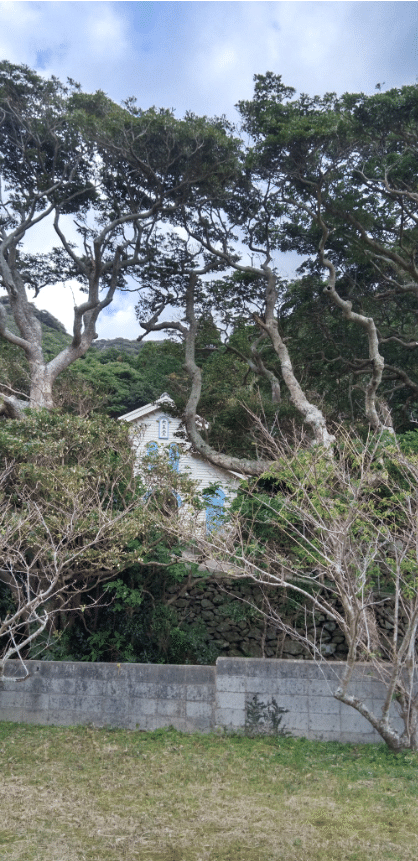

あこうの木々の間から見える江上天主堂

この教会は潜伏の終わりを示す教会。大手をはってキリシタンであると言える時代の象徴期のもの、皆で集まり信者が教会の木目まで塗った教会だそうな。隠れてた場所から移り住み、新たにすみやすい地に教会をたてられた象徴だそうです。

◎江上天主堂

江上(えがみ)教会がある奈留(なる)島は、下五島の最も北に位置し、上五島の若松島に近い。1797年、五島藩の要請を受けて外海から農民移住が始まると、奈留島にも移住者が渡り、江上地区にも潜伏キリシタンの4家族が住み着いた。

1873年に禁教の高札が撤去されても、奈留島では潜伏時代の信仰を維持する「かくれキリシタン」が多かった。しかし、江上地区の4家族は1881年に全員がカトリックに復帰し、1906年頃には簡素な教会を建てた。

現在の江上教会が建設されたのは1918年である。当時の信者は40~50戸だったが、キビナゴ漁で建設資金を貯め、教会用地は自分達で山を切り崩して造成した。設計施工は鉄川与助で、クリーム色の板張り壁に水色の窓枠がはめられ、背後の森林とのコントラストが美しい。大正時代には鉄筋コンクリートが主流になっていく中、小規模ながら日本の代表的な木造教会として、2008年に国の重要文化財に指定された。

「奈留島の江上集落(江上天主堂とその周辺)」は、「潜伏」の終焉を可視的に示す構成資産である。

19世紀、外海地域から各地へ広がった潜伏キリシタンの一部は、奈留島の人里離れた海に近い谷間に移住し、自分たちの信仰をひそかに続け、解禁後はカトリックに復帰して地勢に適応した江上天主堂を建てた。

江上天主堂は、禁教期の集落との連続性を高く示し、風土に溶け込むように立地するとともに、在来の技術が用いられた教会堂の代表例である。構成資産4、転機と潜伏の終わりの遺産

と、説明はこんな感じの江上天主堂。先にも書いたけれども、いまだ現役の教会なので内部の写真は撮影禁止。クリーム色と水色の小さな木造教会。パ富も教会とわかる造り。中は現役の教会らしく様々の教会の品々が置かれていた。天井は聖歌が反響しやすいように作られたいるそうで、柱には手書きで木目が書かれており、ステンドグラスはその代わりに透明ガラスに花を手書きのもの。

なぜ柱などが手書きで木目が書かれているかというと、江上天主堂の立地が山間というか、谷にあり森に囲まれていて、大雨が降るともろにその影響を受けるからなのよ。だもんで木材にベンガラを塗って亡父しょちちてて、丁寧に、ていねいにその絵から木材に木目を書いているというもの。さらに水が流れ来るために下の写真見てわかるようにわざわざ高床式にして建築されています。丁寧な丁寧な信者の心遣いが見える教会でした。

高床式になっている江上天主堂

見上げるように木々の隙間から覗いてみた江上天主堂

この時窓閉まってて外側からでは写真取れなかったステンドグラス代わりに手書きで書かれた花の模様のガラスは、見所ではあるけれども、残念ながら中からの撮影はNGでね。ネットで探してみてね。

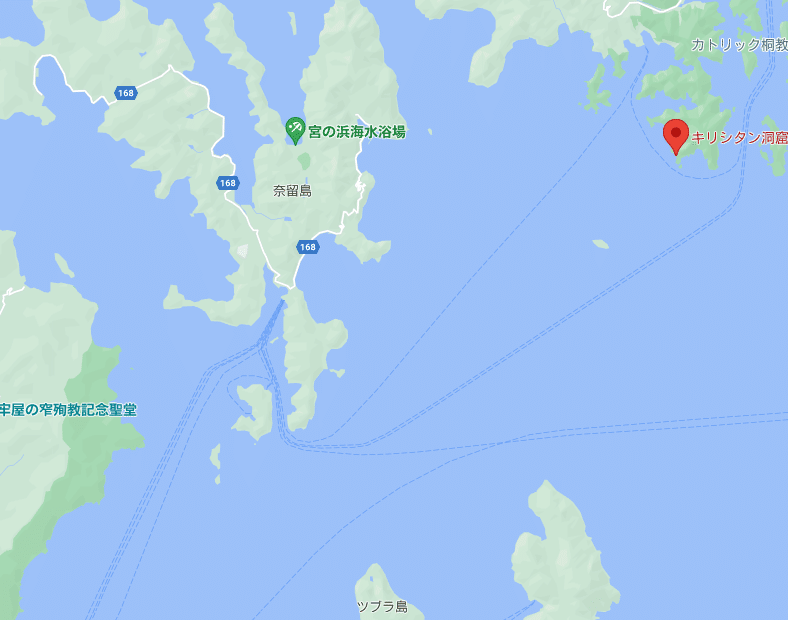

さて、江上天主堂を後にして移動がてらの見学に。次に向かったのはキリシタン洞窟。世界遺産じゃないけどすごいとこ。崖のところにマリア像があるのわかるかな?これはあとで設置されたものだけど、よく見るとこの崖洞窟があって迫害を逃れたキリシタンの方が暮らしたそうです。飯炊きの煙で見つかって拷問にあったそうな

ここは上陸しての見学ではなく船からの見学になる。基本上陸できるようなところではないです。釣り船とか海上タクシーで上陸することはフナ能ではないですが、個別チャーターが必要です。

◎キリシタン洞窟

幕末から明治初期にかけて、キリシタン弾圧は長崎各地で起きており、明治元年(1868)、久賀島の牢屋の迫を皮切りに「五島崩れ」と呼ばれるキリシタン弾圧が起こり、ここ若松地区周辺でも弾圧の嵐が吹き荒れました。

そのような中、里ノ浦地区のキリシタン、山下与之助、山下久八、下本仙之助らは、迫害を逃れるために、船でしか行くことのできないこの洞窟に身を隠していました。 しかしある朝のこと、朝食を炊く煙を、沖を通る漁船に見つかり、役人に通報されて捕らえられました。洞窟は、若松港から瀬渡船で10分ほどのところにあり、奥行き50m、高さ5m、幅5m。よく見ると十字の形をしたドーム型洞窟で、海岸からは入口が見えないこの場所は格好の隠れ場であったといえます。

毎年11月、土井ノ浦教会の信者を中心に100名ほどが上陸し、ミサを行い、祈りを捧げています。

はい、こんなところに住めませんよ、普通!このマリア像の奥に洞窟があり、ここで暮らしていたと。どんだけ苛烈だったんだよ、キリシタンへの迫害。スマホで揺れる船からだとこれが限界だった。そばにはハリメンドという洞窟もあり、その向こう側が見える洞窟はマリア様をかたどったような形であり、それも信仰を集めてます。

そして会場からの見学を経て上五島の若松港に到着。ぶじ島を渡り、若松大橋や石油備蓄基地などを車窓から眺めつつタクシーで五島うどんの里に移動。そこからホテルの送迎バスでホテルに向かう。

上五島にある石油備蓄基地。日本で最大のものだそうな。

ここで一つ旅行に関する注意事項を。ほぼすべての宿でビールがアサヒスーパードライです。うどんの里のそばにポプリがありますので、そこで好みの銘柄のビールを補給しておきましょう!これ大事です!

この日の旅路はこれで終了。上五島は中通り島のホテルマルゲリータへ。

いやぁ、これがよいホテルだった。かなりおすすめ。温泉も一応ついてるし、天気が良ければ、海に沈む夕日、海から出る朝日を共に部屋から拝めるホテル。そして何よりめしがうまかった!うますぎた!素敵な雰囲気のレストランで、すてきに晩飯。イタリアン!普段旅行行くと地のものをおいしく食うので、基本和食になるのだが、五島の地のものをおいしくいただくイタリアンということで、イタリアンのコース!

まずはサツマイモのスープから。かんころ餅の材料だしサツマイモたくさん採れるのね、うまし。

そこからの岩ガキ、普段は生で食うが、今日はオーブン焼き。うまくないわけがない。

コロナビールをいただきながらの前菜。ヒラマサと鯛となんだっけかな?水いかとヒオウギ貝にカルビオーネ。実はちっちゃいけれども、トマトとレモンのマリネが抜群にうまかった!なんだこのトマト、なんでこんなにうまいんだ?

イタリアンなのでパスタ。五島牛のワインラグー。ラグーってなんだ?ちっちゃな耳たぶみたいな手打ちパスタのかとか?これを赤ワインで。

うまい、うますぎる!十万石饅頭か?

そしてアクアパッツア!これさっきの激うまトマトと相まって、素晴らしい!

そしてメインは五島牛のピステッカ!ピステッカ手なんだ?初めて聞く言葉だぞ?「イタリア語で肉の塊みたいな意味です」最高じゃねぇか!「五島の名産つばきの花に見立てた盛り付けになっております」これがイタリアンか!イタリアンなのか!

こちらが、その肉の塊になります!

さらにアップでどうぞ!

そして、これを、こうだ!まいったか!まいりました、最高です、うまかったです!五島列島の美しい自然、宿からの風景、それも考えれば、この宿に飯食って泊まるだけでも十分すぎるほどの魅力がある!それに加えて世界遺産の教会巡りまでできるとは!最高です!

そしてデザートまでついておなかいっぱい。地元の牛乳使ったアイスもよかったね。

天気が良ければ満天の星空も楽しめたのだろうけれども、これだけでも大満足。2日目はついに世界遺産となる旧五輪教会堂、江上天主堂の2か所をメインに周りましたが、初日周って付いた知識もあり、大変見ごたえのある行程となり、さすが世界遺産とうならざる得ないもので貴重な旅路でした。裏にある歴史を肌で感じられる貴重な体験でした。いよいよ旅が本番に入ったのだな、という感じです。ポイントとしては現地ツアーに参加して、そのおかげでガイドさんがついていろいろお話を聞きながら周れたことがすごく大きいと思います。レンタカーで回るのも自由でよいかと思いますが、ガイドさんがいる状況で一度周ってみるのを強くお勧めいたします。

明日は3日目、無人島の野崎島へ海上タクシーで向かい世界遺産・旧野首教会をまわり、午後は貸し切りタクシー周りながら頭ヶ島天主堂に向かいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?