【記事転載】学術書のデザインを、再発明しよう!(阿部卓也)

第77回毎日出版文化賞〈特別賞〉と第45回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)を受賞した、弊社刊『杉浦康平と写植の時代』。おかげさまをもちまして売上も好調に推移しまして、第3刷も出来上がっております。

この度、さらに東京TDC賞2024 エディトリアル・ブックデザインカテゴリーにも入選したことを記念しまして、著者の阿部卓也氏が『大学出版』133号(2023年2月、【特集】「学術書」をデザインする)に寄稿されたエッセイ「学術書のデザインを、再発明しよう!」を以下に転載いたします。ぜひご覧ください!

(東京TDC賞2024 エディトリアル・ブックデザインカテゴリー入選)

***

読者に知を届けるための、全ての工夫

学術書のデザイン、あるいはより広く、ブックデザインとは何か。根本的に言えば、本の内容(=知識)が、デザインに先立ってあらかじめ存在すると考えることはできない。本の価値や意味はどこに宿るのかと問うた時、内容と形式の区別は一般に思われているほど自明ではないからだ。あらゆる知識は、実現するために何らかの具体的「かたち」の次元を必要とする。そしてデザインとは、そうした「かたち」を決定する技能の総称である。学術書というメディアを選択すること自体が、すでにデザイン的判断の一種であり、その意味ではデザイン性のない学術書は存在しない。

……デザイナーとしては、そう主張したいところだが、この話に深入りすると、議論がやや観念的になりすぎてしまう。そこで今回はもう少し実際問題的に、ブックデザインを「学術書を、より広く新しい読み手に届けるための、さまざまな工夫や仕組みづくり」のことだと考えてみよう。つまり、現に存在している学術書という媒体と、その生産や流通を担ってきた人や制度や組織に、守るべき文化的価値があるという前提から出発する。その上で、社会的認知や役割をアップデートし、学術書と読者との間に新たな出会いの形態を創出するために、いま何ができるのかを考えたい。

筆者はいち研究者/大学教員として、優れた編集者が学術文化にとってどれほど重要な存在であるかを、日頃から痛感している。同時にデザイナーとしても学術書のデザインに関わることが多く、この『大学出版』でも第99号から125号まで7年弱、表紙デザインを担当した。本稿ではそうした筆者の立場から、学術書とデザインの関係を歴史的に素描しつつ、いくつかの論点提示を試みたい。

装丁と造本:ブックデザインの二つの伝統領域

伝統的に言うと、本作りの現場でブックデザインと言われてきた活動は、装幀と造本の二種類に大別できる。装幀とは、表紙やカバーなど、主に本文組版以外の(本の外見に関わる)要素のグラフィックデザインのことで、性質的にはパッケージデザインに近い。所属するジャンルとそこからの逸脱の度合いを可視化し、物流と配架の指標として適切に機能した上で、読者の目を惹くことが、その基本使命である。ただし本は一般的な製品よりも価値の損耗や廃棄までのサイクルが長いことが期待され、(幸福なケースに限られるが)時には誰かの人生の傍らで長く時を歩むので、装幀もまた、単なる消費物のパッケージ性以上に、そのような時間性を踏まえた佇まいが大切なこともある。

いっぽう造本とは、本文ページの設計を含めて、本の姿全体をデザインすることである。したがって造本は、いわゆる「組版」と表裏一体のデザイン活動になる(特にパソコンで組版ができるDTPの普及以降は、担い手のレベルで両者の線引きが曖昧になった)。ただし本の内容と無関係に、すでに存在する汎用的なフォーマットに流し込むだけに近い組版の作業は、デザイン的であるとは考えられないことが多い(その汎用的なフォーマットを練り上げること自体は、優れたデザイン行為だが)。普通は、本の内容を踏まえて、その内容と不可分な固有の設計をすることが優れた造本だと考えられている。その意味では、定型から逸脱する部分こそが、本のデザイン性だと見なされていることになる。

(かつての)デザイン的学術書

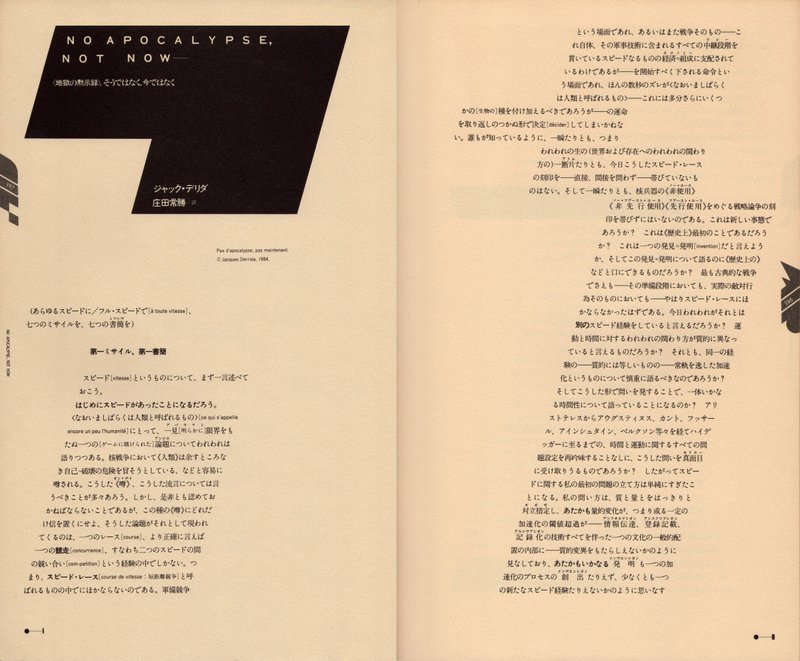

かつては、学術書とデザインが緊密に連携し、その成果が少なくとも社会の一部層から大きな注目を集めるような事例も、一定数存在した。編集者と組版業者の聖域だった学術書の本文組版が、デザイナーという異物と接触し、その化学反応から注目すべき成果が活発に生まれたのは、大筋で1970年代以降の現象だ。例えば中野幹隆編集の現代思想誌『エピステーメー』(朝日出版社)の中で、ブックデザイナーの杉浦康平が手がけた仕事(第一期1975-79年、第二期1984-86年)のように、独立性の強い編集者/出版社と文字デザインに強いデザイナーが、ある種の芸術的感性を媒介にして結びつき、半ば採算度外視で実践した先鋭的なデザインが、学問分野(この場合はポストモダン思想)の社会的イメージの形成や流行そのものにさえ影響を与えた、と考えられるケースもある。

(朝日出版社、1984年)における前衛的な本文組版

『エピステーメー』は学術単行本ではなく雑誌と言うべきかもしれないが(定期刊行物として作られた。ただしコード上は書籍扱い)、ともかく第二期0号や1号では、見出しを手動写植、本文を電算写植で組み、見開き単位で書体やフォーマットを変化させつつ、斜め組み、斜め貼り、斜体、意図的なノイズの混入などを多用するという、当時の技術的限界を追求したデザインが行われている(写植機メーカーの印字部門の協力が背景にある)。伝統的な本の形態を踏襲しつつも、当時の最新テクノロジーを用いて、あらゆる自明性を疑い再構成するという造本上のコンセプトが、従来の哲学や文字中心主義を脱構築しようとしたポストモダンの思想と対応し、行為遂行的な美しさを獲得していたブックデザインと言える。

大学出版部系学術書のデザイン

いっぽう、いわゆる大学出版部系の学術出版に関して言えば、装幀という意味にせよ造本という意味にせよ、総論では、デザイン性が重視されてきたとは、あまり言えないだろう。その理由はいくつか考えられる。まずこれらの出版社の最大の使命は、研究者が執筆した書籍原稿の出版(≒学術業績の形成)を支援することである。そのような本は、基本的に最初から何らかの学問分野に属するので、その分野立てに応じて、本の配架分類も定まり、組版スタイルも大筋で決まっていることが多い(つまり、デザインを通して自らの言説のポジションを表明する必要性が薄い)。また通常の書籍以上に長く細く売られることが多いので、陳腐化のリスクを避けるため、装幀に奇をてらったモード的なアプローチをすることも避けられる傾向がある。

さらに、予算条件に由来する制約や、作者のインセンティブの問題もある。出版社によって実情は異なるので、以下はあくまで筆者の仕事経験からの推測だが、おそらく、研究者から持ち込まれる企画の半数近くが、何らかの出版助成金を前提にした(そうでなければ採算的に刊行不可能な)書籍ではないだろうか。編集者が立案する自発的な企画も含めると事情は変わるだろうが、持ち込み企画の対応だけでリソースが手一杯、という編集部も多いはずだ。そして、そうした本の多くは(助成金で最低限の赤字回避が保証されてはいても)増刷には至らず、それ以上の収益を上げない。一般売りが伸びる本の割合は、理系と文系で異なるだろうが(学術論文中心の業績評価文化を持つ理系では、しばしば書籍を一般読者向けの意図で作るが、書籍を主たる研究成果にする文系では、最新の成果を組み込んだコアで専門的な本を刊行したいニーズも高い)ともかく増刷されるのは全体の一割程度ではないだろうか。一冊の学術書の出版総経費のうち、用紙、印刷、製本などモノ的な実費の割合はかなり高い。そしてギリギリで価格設定されている以上、増刷しても多額の利益が出るわけではない。増刷は社会の要請に応えるため、という要素が強いのも実情だろう。

加えて、著者買取や教科書指定という販路も、昨今は低調傾向のようだ。公的な研究費で自著を購入することは、コンプライアンスの観点から制約されることがしばしばあるし、教員が著作を大学の講義教科書に指定し、入手を強制することは、現在の学生には理不尽な行為に見える。さらに、書籍を刊行する理由が、期限付き研究成果の物証化などであるケースでは、著者の側に広範な読者を獲得しようとする意欲自体が希薄なこともあるかも知れない。

限られた予算と制作進行の中、組版は過去の例をベースにしたオーソドックスなものとし、装幀は校正が最終段階まで進んでから、少ない納期と費用で、出版社馴染みのデザイナーに慌ただしく発注するようなケースが多いはずだ。そこには、部外者が無責任に想像する以上の困難があるはずで、余裕をもって根本的なデザインの議論を立ち上げるのは容易ではないだろう。けれども、その先に徐々に学術書というメディアや、それを支える専門職域の先細り・頭打ちが見込まれるならば、それは文化全体にとって決して望ましくなく、何らか新しい風を運ぶようなデザインが必要ではないかという思いに、やはり至るのである。

デジタルと学術書

もちろん、ここで言う「デザイン」とは、『エピステーメー』など「過去の記念碑的ブックデザイン」を表面的に模倣し、過激な見た目づくりに凝ってみる、という意味ではまったくない。1984年のデザインを反復しても、当時に匹敵する社会的効果を達成することは不可能だ。現在の新しいメディア条件を受け止め、その中でどのようなデザインをするか、ということこそが問いである。

例えば、電子書籍やネット販売との関係をどう考えるかという問題は、当然ながらある。現在の大学出版部では、電子書籍版の展開率は総じて高くなく(対応コストに見合う利益を出すのが難しいからだろう)、またAmazonなどのネット通販と、従来の取次経由や直注文との比率も、出版社ごとの差異が大きい。だがいずれにせよ、こうしたデジタルな流通環境の存在は、「本のデザイン」に大きな影響を与える。

かつての「斬新な」造本デザインは、基本的に紙の書籍における書体、資材、組版などの固定性・確定性を前提に実現していた。だが、そのように物質的レベルでユニークなグラフィックを作るアプローチは、マルチデバイス、文字サイズ変更、リフローなど、電子書籍の長所(かたちの変更可能性)とは、相性が悪い。

またブックカバーの装幀などを通じた、本と人との出会いの創出に関しても、オンサイトな(物理的な書架を前提にした)場合と、サーチエンジンやSNS、通販サイトなどの場合では、大きく事情が変わる。紙資材へのこだわりがほとんど無意味になる場合もあれば、テキストデータによるメタ情報のつけ方が発見可能性に大きく寄与したり、書影もサムネイルサイズでの見栄えが重要になるなど、広義での装幀デザインを構成する要素も、変化していく。

そしてこの議論の先には、学術書の形態そのものの変容可能性をどう考えるか、という問題がある。従来の学術単行本の大きな特徴の一つは、(短い論文と違って)全体で完結した一個の世界観を提示する、堅牢な構築物を目指している点だ。入門者的な読者は、そうした一冊の本の構築性を通じて、あるテーマへの大きな見取り図を得ることができる。それは、学術書の極めて大切な機能だった。そして実は、これが紙の本の確定性や物質性と、深く関わってもいた。章に沿ってストーリーを追いかけ、作者の思考過程を追体験する上では、指先でページに触れ、読み進めた量と残りのページ数を常に感じ続けるといった身体性の次元が、かなり重要な役割を担っていたはずだからである。

いっぽうで、ある程度テーマに習熟した読者(例えば研究分野の同業者)が、引用のために該当箇所を拾い読みしているような場合は、それとはかなり異なる読み方になる。特定のキーワードで書籍全体を素早くスキャンし、パラグラフや節程度の単位に宿るミニマムな知識を確認したい読者にとっては、電子媒体による検索の利便性は大きい。このように単純化した二極の「読み方」を考えてみるだけでも、学術知識のまとまりをどのような形で編む(デザインする)べきかは、近未来的に大きな課題である。学術成果に従来的な意味でのリニアな全体構造は必要なのか等の議論に、この先必ずなっていく(すでになっている)からだ。

新しい「学術書のデザイン」とは

議論は尽きないものの、ひとまず従来の学術書の形態を根本否定せず「より多くの読み手に届けるための工夫をしよう」という限定した議論の範囲でさえ、新しいデザイン的発想は必要なはずだ。しかもそれは、従来のブックデザインという言葉からはかなり拡張された、プロセスデザイン的なものとして意識されるべきだろう。

例えば、ライブ的なイベント(大学の講義を含む)や、それをコンテンツ化したもの(映像資料等)と、学術書との「媒体変換」は、人工知能などの支援を受けて、どの程度のコストダウンが可能だろうか? 講義から学術書が作られるだけでなく、学術書の中からミクロなトピックを自動抽出し、教材的な解説アニメ動画に展開する作業の下拵えなどは、どこまで高品質に自動化できるだろうか?

音楽の新譜が、サブスクリプションとアナログレコードという振り切った二形態でリリースされるように、美的独創性は割り切ったリーズナブルな電子書籍と、物質性や固定性を考え抜き、モノとしての魅力に溢れたプレミアムな体験を提供するリアルな紙の書籍を同時展開し、相乗効果を生み出すことは、コスト的に可能だろうか? 投げ銭やクラウドファンディングのように、書籍の生成過程を筆者と読者サークルが共有し、触発し合うようなことは?

……これらは、思いつき的な例に過ぎないが、いずれにせよ作者は本を書いて終わりではなく、出版社や編集者と手を携え、届け方のデザインに知恵を絞ることまでが執筆活動だという意識を持つべきだと感じる。同様に編集者も、時には裏方でなく演者として前に出て、作者には発想できないアプローチでプロモーションをしたり、ある本を別のコンテンツと接続して活性化させるような、新しい身振りが求められるかも知れない(その意味では、広義での「営業」機能の一部と、相互浸透的になっていく可能性もある)。

読まれることの力を信じて

このように書くと、そうしたサービスや実践例はWebやSNSにいくらでも存在するではないか、わざわざ自分でやらずとも、価値ある情報なら市場原理で誰かがやるはずだ、という意見も出るだろう(昨今では、娯楽分野だけでなく学問的な知識も、平明に解説したまとめ動画などが人気だ)。それは一面では事実だ。しかしここでのポイントは、学術書が、本来もっともっと多くの人々にアピールする潜在力を持った知識の宝の山であるにも関わらず、じゅうぶんには世間から発見されておらず、前述したような実践の回路になかなか入っていかない現状がある、ということだ。だからこそ作り手が、発信や新しい読みを支援するアクションを、主体的に担うべきだと考えるのである。

もちろん学術書の本分は、確かでオリジナルな内容を作り出すことにこそある。デザイン性やデリバリースキルに関心を向けるあまり、肝心の中身を疎かにしたら、それこそ自殺行為だ。しかしいま、筆者の知る若者の多くは、ネットで信頼に足る情報や知識形成のモデルを得ることができず、疲弊してもいる。彼らはSEO(検索ランキング最適化)やアフィリエイト稼ぎに特化した、既に語られたことの継ぎはぎによるジャンク情報の海で、途方に暮れている。そこに、学術書のプロフェッショナルたちが果たしうる、重要な役割があるはずである。

一般層や専門外の読者は、必ずしも学術書の一義的なターゲットではないだろう。だが想定された読者を超えて、時に一種のアクシデントのように、思いもかけない人に読まれ、触発する可能性こそが、本というメディアの本質でもある。そうした「読みの輪」のエネルギーは、必ず巡り巡って作り手にも返ってくるはずだ。読まれる、ということが持っている根源的な価値や力を、今一度信じたい。

***

註:本エッセイは、大学出版部協会発行『大学出版』133号に掲載されたものの再録です。

本エッセイでも言及された書籍の装丁と造本について、阿部氏と本書装丁を手がけた佐藤篤司氏によるトークイベント(2023年7月2日(日) 於:紀伊國屋書店新宿本店)は下記よりご覧いただけます。

↓書籍の詳細はこちらから

#杉浦康平と写植の時代 #阿部卓也 #杉浦康平 #佐藤篤司

#写植 #電算写植 #組版 #写研 #モリサワ #CTS #DTP

#グラフィックデザイン #ブックデザイン #日本語のデザイン

#毎日出版文化賞 #サントリー学芸賞 #東京TDC賞

#慶應義塾大学出版会 #keioup

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?