脳刺激でスポーツのパフォーマンスが上がる!? ニューロモジュレーションの脳科学的根拠とは...?【Halo】②

・BrainMedia第6弾!

(脳科学のビジネス応用可能性をお届けするメディア)脳刺激デバイス

HaloSportをご紹介したこちらの記事の続きになります。

2. 脳刺激がパフォーマンスを上げる仕組み

デバイスを用いて脳神経を刺激することをニューロモジュレーション(Neuromoduration)といい、医療を中心に様々な分野で応用可能性が研究されています。

既に様々なスポーツ選手に利用されているHaloSportですが、脳を刺激することでパフォーマンスや学習効果が向上するのは何故なのでしょうか。

脳刺激(ニューロモジュレーション)の脳科学的根拠を簡単に説明していきます。

Halo NeuroScienceの説明動画

2-1. 経頭蓋直流電気刺激法(tDCS)

HaloSportの脳刺激(ニューロモジュレーション)には、tDCSという手法が使われています。tDCSは、「頭蓋骨の外の電極から、1~2mAほどの微弱な直流電流を流すことによって、脳皮質を活性化させる」という刺激法です。

同じく電流によって脳を刺激する精神疾患患者向けの治療法である電気けいれん療法では数百mAの電流を流すようなので、1~2mAの電流は比較的軽微であり、刺激中のぴりぴり感も少なくしばしば知覚されない程のようです。

tDCSは医療分野でも研究が進められており、脳卒中患者へのリハビリテーションなど、様々な用途での利用が検討されている手法です。

2-2. 神経可塑性 (Neuroplasticity)

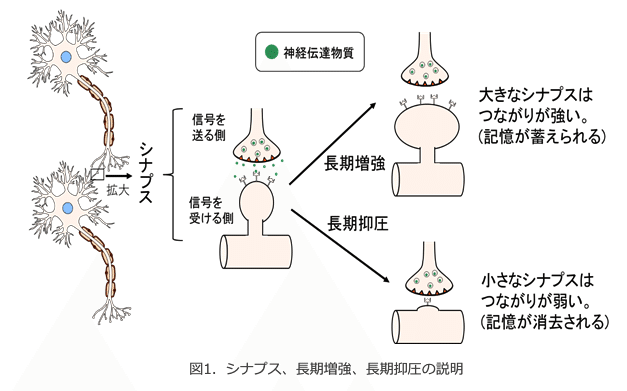

Haloの脳刺激(ニューロモジュレーション)の仕組みを理解する上で重要なのが、可塑性(Plasticity)と言う概念です。可塑性とは「物体に力を加えて変形した後、力を取り去っても歪みが残る性質」のことですが、脳科学における可塑性とは、「よく使われるニューロンの回路の処理効率を高め、使われない回路の効率を下げる」ように脳の神経回路が変化する性質のことです。

この脳の可塑性は、発達段階において特に顕著になりますが、成人になってもシナプスの増強と抑圧は起こり続けます。

2-3. 超学習状態(Hyperlearning / Hyperplasticity)

Halo Sportを装着して脳を刺激(ニューロモジュレーション)することで、脳の可塑性を高めて、「超可塑性」もしくは「超学習」と呼ばれる状態を生み出します。

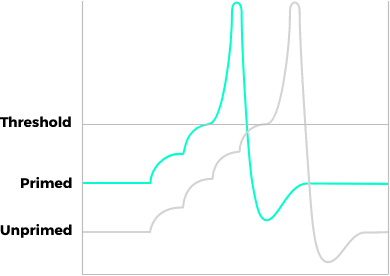

脳内には「ニューロン」という神経細胞でネットワークが張り巡らされています。ニューロンは、他のニューロンからの情報を受信し始めるまで信号を送信しません(最初の状態)。他のニューロンから信号を受信すると、下のグラフのように電位が上昇します。短時間内にニューロンが十分な入力を受け取ると、ニューロンは電気的閾値を超えて、「シナプス」を通じて活動電位と呼ばれる信号を送信します。これが、脳内のニューロンがお互いに通信する方法です。

先述したようにニューロンは可塑性を持っているので、電気的閾値を超えて発火すればするほどその伝達効率が高まり、神経経路の結びつきが強化されます。

tDCSを使用すると、ニューロンが電気的閾値を超えるために必要な刺激が少なくて済むので、同じ刺激を受けても近くのニューロンが一緒に発火する可能性が高くなります。

これが「超可塑性・超学習」状態とHaloが呼んでいるものであり、脳のニューロンがより結びつきやすい状態になっている為、通常よりも早く神経系の強固なネットワークが構築され、パフォーマンスや学習効果が向上するのです。

tDCSを使った場合と使わなかった場合のニューロン活動電位の変化図。

縦軸が電位、横軸は時間。(Halo Neuroscience)

余談ですが、自分はこれを知って、思わずドラゴンボールのスーパサイヤ人を想起してしまいました...笑。Haloのニューロモジュレーションによって、脳科学的にサイヤ人になれるようになったら面白いですね!

2-4. プラシーボ効果なんじゃないの?

プラシーボ効果とは「偽モノの薬飲んでも、効果がある薬だと信じ込んでいれば改善がみられること」を指します。

Haloは、最新脳科学を用いた脳刺激(ニューロモジュレーション)によってパフォーマンスが向上する!という数値を大々的にカッコよく演出してブランディングしていますが「実はプラシーボ効果で、実際はあんまり効果がないんじゃないの?」と自分も思わず疑ってしまいました。

しかしこのプラシーボ効果を考慮した実験を行いやすいのが、tDCSという手法のようです。tDCSは、その脳刺激が軽微である為、実際は効果がないシャム (偽) 刺激を用意しやすいのです。

医療の現場では、「プラシーボ効果を相殺するため,刺激による皮膚感覚や

音などを似せて実際には刺激をしていないシャム刺激を対照実験

で用いる」ようです。(*引用)

実際に、HaloSportでもニューロモジュレーションの実証実験を行う際は、シャム刺激を用いてプラシーボ効果を相殺した結果が示されていました。

Placebo(プラシーボ)効果を考慮した論文 (Halo Neuroscience)

プラシーボ効果を考慮したHaloによるジャンプ能力の向上テスト

(但し、この動画を見る限りでは脳刺激テストのサンプル数はまだ少なく、ニューロモジュレーションが多くの人に効果があると証明できていないように感じました)

2-5. マルチモーダルフィードバック

また、脳の刺激(ニューロモジュレーション)の効果を測る上で、今後重要になると考えられるのが、マルチモーダルフィードバックです。

ニューロモジュレーションの効果が本当にあるのかを検証するには、脳科学の知見だけでは足りません。

マルチモーダルフィードバックとは、DNA、投薬履歴、個人の健康情報記録(PHR)、心電図、筋電図、心拍変動、睡眠データなど脳に留まらない様々な生態データを総合的に集め、ニューロモジュレーションと身体の関連性を解析するものです。

さらに、脳に刺激を与えるのと同時にデータを取得し、そのデータをもとに刺激を変化させてまたデータを取得するというように、フィードバックループを作ることによって、個々人に合わせた脳刺激効果がより詳細に解析されるようになります。

このように「ニューロモジュレーション」が「データ+AI」と結びつくことによって個々人に最適な脳刺激が解明され、自分の脳のデータが可視化されながら改善していくような仕組みができるかもしれません。

続編では、音楽、水泳、筋トレ、ゴルフなどなど、HaloSportの実例と効果について説明します!

3. HaloSportの利用事例紹介!

coming soon...

引用・参考:

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?