『シュテファン・バチウ: ある亡命詩人の生涯と海を越えた歌』刊行記念イベント

「ただ純粋に、詩人の生を現代の世界に差し出したかった。」

多岐に渡る肩書きと、生涯を通じ6ヶ国語で100冊以上もの出版をしてなお、知る人ぞ知る詩人・シュテファン・バチウについて、度重なる邂逅により研究を志した阪本佳郎さん。

「自らを道具化する。自分を、存在ではなくて、能力にしてしまう。」

産業化された社会が奪う内発的な生命の伸びやかさや強度、その自由について、希求するかの如くバチウの生き方に共鳴し、その一途な文学活動を知る為、バチウと親交のあった人々と彼の愛した地をめぐり、膨大な時間をかけ調べた阪本佳郎さん渾身の1冊が刊行いたしました。

『シュテファン・バチウ: ある亡命詩人の生涯と海を越えた歌』

シュテファン・バチウ1918-1993

詩人、批評家、ジャーナリスト、アンソロジスト、翻訳家、外交官…多岐に渡る肩書きと、生涯を通じ6ヶ国語で100冊以上も詩や評論による出版をしてなお、知る人ぞ知る詩人であったバチウ。ルーマニアからスイス、ブラジルはリオデジャネイロ、ラテンアメリカをへてシアトル、そしてハワイはホノルルといくつもの海を超え、まるでそれは宿命であったことの様に一所に留まることなく自由と真実をもとめ闘い生きたひとりの詩人です。

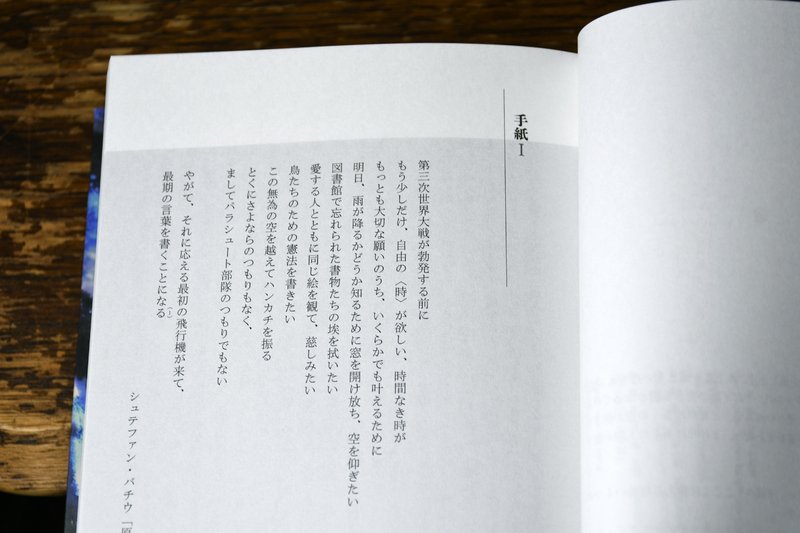

MELE International Poetry Letter 『MELE 詩の国際便』

「MELE」とは、ハワイ語で”詩や歌、祈り”を意味し、バチウが各国で出会った詩人や芸術家らの作品を多様な言語、表現とともに”詩の国際便”と称して発行していたもの。ごく私的な繋がりを中心にやりとりされており、数多くの詩の朋友たちの中にはオクタビオ・パスや言語消滅の危機にあったハワイ語で書く数少ない詩人たちの詩、祖国ルーマニアでは書くことの許されなかった、亡命作家たちも参加した自らのルーツによる”詩”そのものを残すものとなりました。非常に貴重なものです。著者の阪本さんはルーマニア留学中、まだバチウを知らぬ頃に古本屋で偶然手にしており、のちのバチウ研究を志す動機の1つになったとのことです。

本書の刊行イベントを開催いたします。

6月16日、23日、30日と関西を拠点とする在野の文学研究者が集い、多様な表現を巡りながら評伝を読むことの楽しみ、学びと生きるヒントに満ちたイベントです。

また資料といたしまして、著者の所有する”詩の国際便”、詩誌『MELE』の一部も持参くださるそうです。ぜひお越しくださいませ。

刊行に際しまして、阪本さんよりゲストのご紹介をいただきました。

エチオピアなど遠く旅に出遭う人々へ想い凝らし、人々と関わる痛苦も喜びも抱き込んで、その交感から立ち上がる詩を、映像や文章として作品にしてこられた川瀬慈さん。

戦争に喘ぐウクライナの歴史を深く問い直す著作バーナード・ワッサースタイン『ウクライナの小さな町』を訳された工藤順さん。

さまざまな土地・言語の文学作品を集め、この複数世界の繊細なプリズムを浮かび上がらせるアンソロジー『翻訳文学紀行』主宰の、ことたびさん。

旅とイメージ・詩と歴史・翻訳・文芸誌づくり、バチウの文学活動とも重なるあり方で、時代へと深く問いを投げかける三人を、一人ずつ迎えての対談。『シュテファン・バチウ』を起点に、いまこの危急/希求の情況において、問われるべき言葉のあり方について思考を深める機会としたいと思います。

・・・

阪本 佳郎|『シュテファン・バチウ: ある亡命詩人の生涯と海を越えた歌』

刊行記念イベント

【イベント概要】

日時 各回 13:00 - 15:00頃まで(開場12:30)

詩想の水脈 ̶旅の『出遭い』に湧き立つ歌

・6月16日(日) 阪本 佳郎 × 川瀬慈

世界のはざまから-歴史を語る『枠』を問い、語られぬ『他者』に想い致す

・6月23日(日) 阪本 佳郎 × 工藤順

言葉をめぐる旅を生きる̶ 書く、翻訳、文芸誌づくり

・6月30日(日) 阪本 佳郎 × ことたび

場所 恵文社一乗寺店 イベントスペース コテージ

料金 各回一律1500円

定員 各回30名程

ご予約 当店会場ご参加の方はこちらのご予約フォーム

もしくはお電話(075-711-5919)、店頭にてご予約ください。

・・・

<登壇者プロフィール>

阪本 佳郎(さかもと・よしろう)

1984年、大阪生まれ。詩人シュテファン・バチウの足跡を追ってルーマニアからスイス、ハワイへと旅を続けてきた。立命館大学・非常勤講師。2019年には、詩人の生誕百周年に際し、詩誌MELE ARCHIPELAGOを刊行。2024年、『シュテファン・バチウ ある亡命詩人の生涯と海を越えた歌』を上梓した。

川瀬 慈(かわせ・いつし)

映像人類学者。1977年生まれ。国立民族学博物館教授。エチオピアの吟遊詩人、楽師の人類学研究を行う。人類学、シネマ、アート、文学の実践の交点から創造的な語りの地平を探究してきた。主著に『ストリートの精霊たち』(世界思想社、2018)、『エチオピア高原の吟遊詩人 うたに生きる者たち』(音楽之友社、2020)、『叡智の鳥』(Tombac/インスクリプト、2021)。近刊に、『見晴らしのよい時間』(赤々舎、2024)。

工藤順(くどう・なお)

ロシア語翻訳労働者。1992年新潟生まれ。プラトーノフ『チェヴェングール』とかを訳した。小さい頃から何かに所属することが苦手だったけれど、文学の中で自分のための居場所を見つけたと思った。そんなわけで、自分が生きやすい場所としての文学を模索し実践している(少なくともそうありたいと思ってはいる)。ソ連時代の作家アンドレイ・プラトーノフに出会った時、この人と同じ孤独を知っていると思った。日本でこの人を甦らせてみたい。多くの方の協力のもと「プラトーノフ・コレクション」を準備しているところ。

ことたび

ことばのたび社主宰。文学活動家。元文学研究者。海外文学同人雑誌『翻訳文学紀行』を刊行しながら、収録作品それぞれについて朗読会やトークイベントを開催している。チェコ語・ドイツ語で書かれた文学作品の翻訳や、語学教育にも従事。

<ご来店の皆さまへ>

・状況に合わせマスク着用と咳エチケットにご協力をお願いいたします

(マスク着用は個人の判断にお任せいたします)

・手指の消毒(会場に設置しております)

・大きな声でのお話はご遠慮ください

※当店を装った偽のお申込みフォーム等に充分ご注意ください

担当:原口

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?