川上のことも知ってほしい。「木材価格高騰」でも木が出せない理由

ウッドショック

2021年に入ってから、アメリカや中国で住宅需要が高まったことなどにより木材需要が高まり、木材価格が高騰していることが各メディアで報道されています。日本の木造住宅の過半は輸入材に頼っており、外材の高騰に加え、物流に支障が出るなどしており日本国内の住宅供給に影響が出ているといいます。

そんななか、国内の木材供給事業者にとっては長年奪われてきた国産材シェアを取り戻すチャンスであるはずなのですが、現状では国産材が輸入材に取って代わるだけの力を蓄えていなかったことがあらわになってしまいました。

各報道では、木材を利用する工務店や建築業者などの川下の関係者の目線で報道されているニュースが多いですが、この記事ではちょっと視点を変えて、木を送り出す側、つまり山の持ち主の視点で書いてみたいと思います。

今回発生した「ウッドショック」の直接的な原因は新型コロナウイルスの流行ですが、根本的には「長い間木が安すぎた」ことが原因としてあるのではないでしょうか?

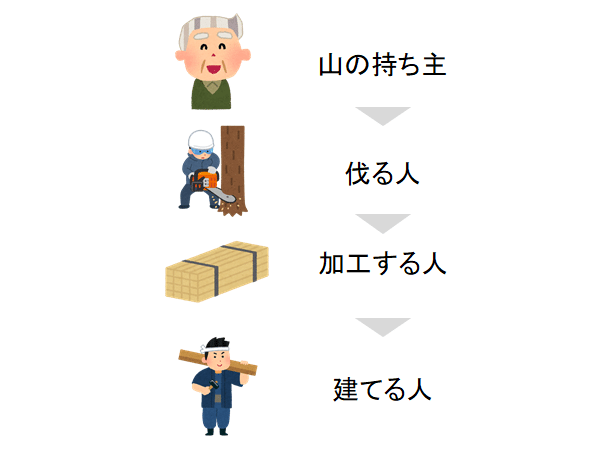

木が届くまで

私たちが家を建てようと思ったとき、材料となる木はどこから来るかというと、突然建築現場に湧いて出てくるわけではないので、どこからか運んでくることになります。それがどこから来るかというと、街中ではなくてもちろん「森林」からやってきます。

木は自分では歩けないので、多くの人が関わることはじめて、それを使う人のもとへやってくることができます。上の図は、森林から家を建てる場所までの流れを簡単に表したものです。1.山を持っている人がいて、2.その木を伐る人が買い、伐ることで丸太として森林から運び出されます。運び出された木は使いやすいように3.加工されて、4.利用する人のもとへ届けられます。

その図の1~4の流れがうまく回っていればいいのですが、この流れが大きく分断されてしまっていて、現在起こっているウッドショックに国内の山側が全く対応できていないことが原因のひとつにあると思います。

なんといっても山の持ち主が、どこに木を使ってほしい人がいるのか?ということに全然興味がありません。

林家のもつ山について、畑を例にすると、林家は自身の畑がどこにあるかもわからず、何が植わっているのかもわからない状態であるといえます。

下図は長野県における所有規模別の林家数の割合を示しています。長野県では19万の林家が存在していて、そのうち3分の2にあたる12万の林家は1ha以下の零細な林家です。諏訪地域では特に小規模な林家の割合が多く1ha以下の林家だけで林家数全体の80%を超えています。

小さい面積しか持たない林家がたくさんいる中で、諏訪地域では民有林の森林面積の約60%カラマツ植林地になっています。カラマツは自然に生えたのではなく、所有者がたくさんの労力をかけて育てたから現在たくさんのカラマツ林が蓄えられているのです。

木材価格の推移

では、なぜそのような状況になっているかといえば、半世紀まえの高度経済成長期は、重要な資産と考えられていたことで、多くの山の持ち主が手入れを十分行い育ててきたことがあります。

スギの価格(㎥あたり)の推移を示しています。山元価格は山の持ち主から買い取る値段で、素材価格は加工する人が丸太を仕入れるときの値段になります。つまり、伐る人は「素材価格-山元価格」で仕事をすることになるのです。

表にすると以下の通りです。近年にかけて素材を仕入れる加工業者の負担が減る一方で川上で働く人の収入が減っています。特に、伐る人よりも最上流の「山の持ち主」へしわ寄せがいっていることが見て取れます。山の持ち主は、高い木材価格を原資にして森を育て守ってきました。それが今では10分の1近くの価格に下がってしまっています。

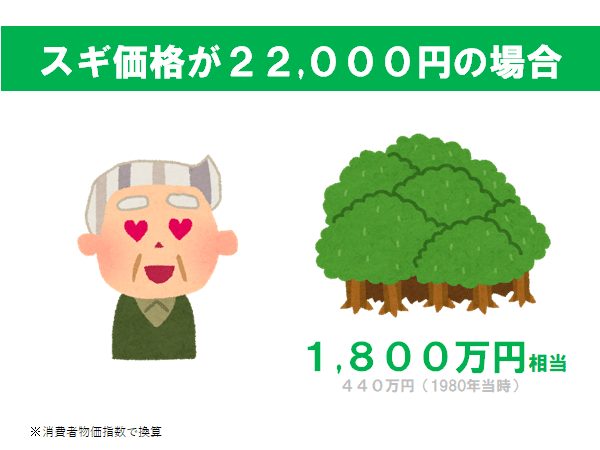

これは、額面での変化以上に物価の変動を考慮して山主の立場からどれだけのインパクトになるのでしょうか?

1haの山を持つAさんをイメージしてみましょう。Aさんの山にはスギが200㎥生えてたとします。

1980年頃、近所の人が「山の木を売ったら家が建った」と話しており、相場を調べたら自分の持山の時価が2000万円ちかくなることがわかりました。

ここ近年木材価格が上がり続けているから、今後も上がるのではないかとの予想からそのまま切らないでもう少し様子を見ていました。

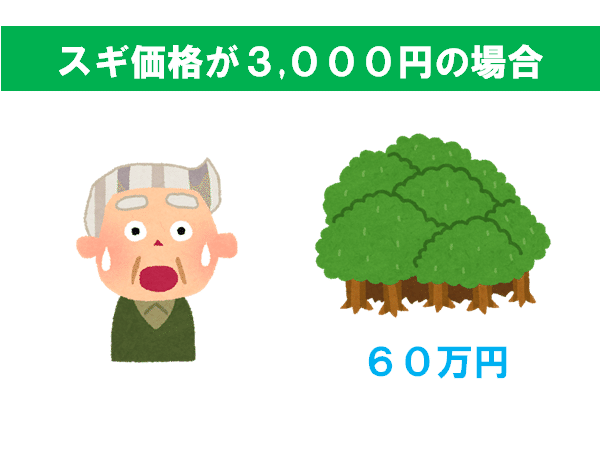

ところが、海外からの製品輸入に押されて国産材の丸太価格が下がり、売り時を逃してしまいました。どうすることもできずにそのまま放置していました。ふとしたきっかけにスギの山元価格を調べたらこれまでとはくらべものにならないほどの相場にまで下がってしまっていました。

現状は安すぎる

50年以上大事に育ててきた森林が数十万円にしかならないということは、育ててきた年数で割り返すと年間1万円程度の収入しかなりません。

では、この60万円がいくらであれば十分かというと「再造林するために必要な金額を回収できるだけ」というのが妥当な水準かと思います。

こうなったらいいな

もし、全部の木を伐って新たに植林するにしても苗を購入して広い面積の斜面を苗が育つまで数年間は草刈りをしなければならないし、現在の日本では少なくとも2~300万円程度は必要なのではないでしょうか?

とても半世紀働いて60万円では割に合いません。

多くの山の持ち主が関心を失ってしまっている原因は「木の値段が安すぎる」こと。山で働くためにはそこから生み出される「木」を高く買ってくれることが必要です。

もちろん、山の持ち主に原因がないかというと必ずしもそうではなくて、山主がすることとしては、せいぜい伐る人を探すくらいで最終的にその木を「こういう人が使ってくれるか」から「こういう木を育てよう」とか、農業などの他の分野では当たり前に行われている発想がなく、努力をしてこなかったツケなのかもしれません。

ただ、林家がすべての原因かというと、それもちょっと違うような気がします。最初の図で言えば、「木を使う人」が少しでも高く、一人でも多くの人が木材製品を買ってくれることでその上流に流れていく可能性が高いという風にみることもできます。

嫌な見方をすれば、ウッドショックで「木材価格が高すぎる」と言っている「木を使う人」は、国内の木を「適正な価格で買えない商売をしている」ともみえてしまいます。

最近、木製の製品にお金を使ったのはいつでしょうか?あなたの選んだお金の使い道は森を守る人へ向かうでしょうか?

「安ければいい。」そんな選択の積み重ねが地域の資源を運び出せない状況をいつの間にかつくってしまっていたのかもしれません。

ウッドショックを受けてちょっと感じたことを書いてみました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?