キャリア教育Yononakaレポート⑬「しゅうちゅう」

昨年から実施していたオンラインアクティブラーニングの「よのなか科」ですが、今年度から「Yononaka」に名称変更いたしました!

先日、よのなか科提唱者の藤原和博さんに直接ご連絡して、承認いただいております。HPも一新しましたのでご一読いただけると幸いです!

新年一発目のテーマは「しゅうちゅう」

きっかけは、昨年末の教室アンケートです。

Q.お子さまに伸ばしてほしい力は何ですか?という問いに対して、「集中力」と回答される方が多かったので、テーマに決定しました。

そしてワークを作成する過程で、とても興味深い本/動画に出会い、参考にすることでよりいっそう多角的な視点から考えられるワークになったと思います。著書は後ほど紹介いたします。

2023/1/27「しゅうちゅう」について考える

今回の参加者は11名でした。

(小学生:2名、中学生:3名、高校生:1名、大学生以上:4名)

3つのグループでワークに取り組みました。

ワーク①「集中するってどんなこと?」

まずは「集中についてのイメージ」を書き出していきました。

集中ってどういう状態?どんな人を思い浮かべる?など、思い浮かんだことをそのままアウトプットしました。1分間の個人ワークの後、グループに分かれて3分間意見共有を行いました。

どんな状態:一つのことに取り組んでいる、周りの声や音が聞こえない

どんな人:好きなことをしている、自分の世界にのめり込む、物事に熱心に取り組める

といった意見、共通解が多かったように思います。

ワーク②「自分が集中できるシーン(環境)」

つぎは「自分が集中できるシーン(環境)」について考え、意見共有しました。経験したことない、漫画やアニメの中からでもok。自分が集中できるだろうなぁという条件(時間/場所/人数など)を、なるべく具体的に考えていきました。個人ワーク1分、グループワーク4分。

自分自身の集中できる条件を細かく考えていくと、違いが見えてきましたね。

「朝、特に6~7時くらいが集中できる」

「時間は気にしないが、1人の時がいい」

「1人よりも2人で同じ作業をしている方が集中できる」

「コーヒーが飲めてジャズが聞ける場所」

「どこでもいつでも何人でも集中できる!」

1人1人違ったシーンをイメージしていたのが面白かったです。

集中できる条件を認識しておくことで、いざ集中しようと思ったときに、環境を整えることができると思います。

また、他の参加者の意見を聞いて集中アイテムを取り入れるのも良いと思いました。

ワーク③「動画を見て考えよう(The Monkey Business Illusion)」

集中力のテストを行いました。白チーム黒チーム各3名ずつに分かれボールのパスを30秒間行います。その間「白チームが何回パスをしたか」集中して数えるというテストです。みなさんも実際にやってみてください!

↓以下ネタバレになります。

答えは16回・・・ですが、その集中力を測るだけのテストではありません。実は、ボールをパスしている間に「ゴリラ」が登場しています。20秒経過したくらいで、右から歩いてきて、中央で胸を鳴らすポーズを取った後、左へ通り過ぎます。

決してコソコソしているのではなく、堂々と歩いているのですが、集中してボールパスを数えているとつい見逃してしまう、そんな動画です。

ちなみに、他にも2つの変化がありますので、ぜひ動画を見て探してみてください。

ゴリラや周りの変化に気づけなかったのはどうしてか、どうしたら見つけられたのか、考えていきました。個人ワーク1分、グループワーク3分。

「全体を眺めていたら」「視野を広くしていたら」「注意散漫だったら」

といった意見が多かったですね。

「シロクマなら見つけられた(色の問題)」

「視野は200度だけど認識できるのは2度(生物上の問題)」

といった鋭い意見も出ていました。視野200度、認識2度というのは学校の交通安全の授業で教えてもらったみたいです。知識を共有することは素敵ですね!

ゴリラの存在に気づいた参加者もいましたが、反対にボールパスの数が合っていませんでした(笑) 両方分かった人はいなかったと思うので、全体を眺めるのと、一箇所に注意を向けることの両立は難しいなぁと思いました。また、他の変化にはさすがに気づけなかったようでした。

ワーク③後のまとめで話したことをそのまま記します。

動画を見る前に「集中して白チームのパスを数えてください」と話したので、みなさんは白チームの動きに注意を向けたと思います。その結果それ以外が見えずらくなり、周りの変化に気づけなかった。その観点で言うと、集中することは「注意を向けること」ともいえます。

もし「全体をぼんやり眺めてください」って話していたら、変化に気づけていたかもしれません。さっきとは違い、全体の広い範囲に注意を向けることで、「ゴリラが見えた!」「黒が1人減った!」ってなったかもしれません。

この「広い範囲に注意を向ける」ということは、実は日常生活で行っていて、たとえば自転車に乗るときに、集中してペダルを漕いだり、ハンドル操作したりすることは少ないと思います。考え事をしながら、信号や歩行者もチェックしながらでも、目的地に移動できると思います。

サッカーをするときもそうですね。誰かにパスをしようと思ったら、敵味方の位置や動きを全体的に捉えてから、ここだ!というところにボールを蹴り入れると思います。

また別の角度で「注意を向ける」対象を考えると、自分の頭の中に注意を向けることもありますね。「あれなんやったかなぁ」と何かについて考える、思い出すってことを、特に勉強中ではよく行うと思います。

そして、ある程度時間が経つと、違うことが頭に浮かんでくると思います。音楽が頭の中で鳴ったり、ゲームやケーキのことをぼんやりと考えたり。その「ぼんやり考える」ってことは、さっきの自転車やサッカーと似ていますよね?つまり、自分の頭の中の「広い範囲に注意を向けている状態」といえます。

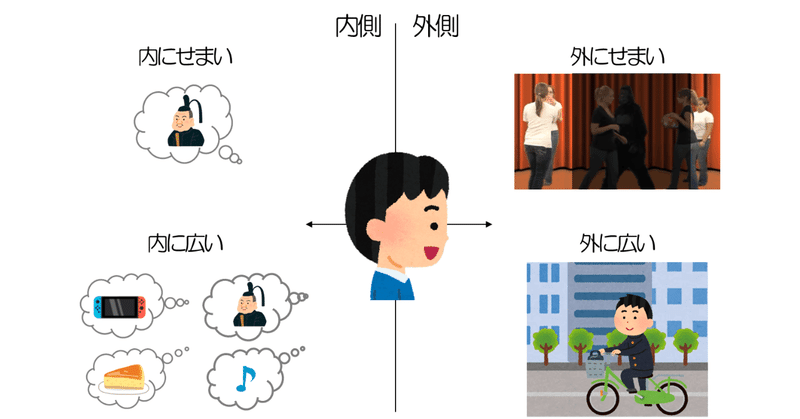

まとめると、自分の頭の中つまり自分の内側と外側、せまい範囲と広い範囲で、集中には大きく4つのモードがあると、脳科学の研究では考えられています。

一般的に集中といえば、右上「外側にせまい」ですが、他に3つの集中があるって面白いですよね!この4つの集中を理解したうえで各モードを使えるようになると、その時々に応じた脳の使い方ができるといわれています。

この「4つの集中」という考え方が非常に興味深かったので、著者の「青砥瑞人さん」の動画を見て考えるワークをしました。

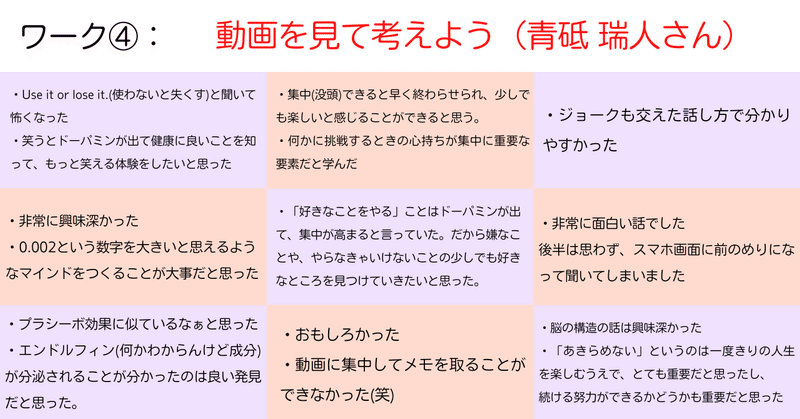

ワーク④「動画を見て考えよう(青砥瑞人さん)」

参加者の感想は以下になります。

みなさん青砥さんの考えに感銘を受けていたと思います!

外側にせまい集中で、必死に動画を見ている姿が印象的でした(笑)

ワーク⑤「自分の長所(強み)」

動画のなかで青砥さんは「不確かな未来に勝手にワクワクするところが自分の特技(長所)だ」と。そして「理想をイメージすることが結果的に脳に良い影響をもたらした」とおっしゃられていました。

ですので最後のワークでは、自分自身の長所(強み)について、まずは1分間考えました。

その後、その長所で自分は「なにができるだろう?なにをやっていきたいだろう?」ってことを2分間で考えていきました。

意見がまとまった順に 1人ずつ意見の共有を行いました。

自分の長所は何で、それのよって何ができるか、あるいは何をしたいか

定期的に自己分析することは重要です。

「大人になればなるほど発表するのが恥ずかしくなる」と、グループリーダーの1人も言っていました。

だから、社会に出る前に、自分と向き合う時間と、それを表現できるチカラを育んでほしいと思っています。

また、長所や強みは生活していくうえで移り変わるものです。人と話し、人の考えに触れることで新しい自分を見つけていく、そんな時間がYononakaともいえます。自分の自由な発想や考えを、安心して共有できる環境を、今後も提供していきたいと思います。

また、青砥さんの動画を取り上げたのは「誰かが無理といっても、自分ができると思えば近づける」というのを感じ取ってもらいたかったからです。青砥さんの「不確かな未来に勝手にワクワクする」という考えが、参加者の今後の活動を後押しするきっかえになれば幸いです。

このように他の人の考えに触れて参加者同士の脳をつなげる感覚を味わえるのが Yononaka の魅力です。

他の人の話は「大きくうなずく」あるいは「発表が終わったら拍手」をする。話しやすい環境ができることで、意見が活発化していきます。

脳をつなげる感覚を味わいながら「たのしくまなべる」時間に、これからもしていきたいと思っております。

次回のテーマは「れきし」です。

予習や事前知識は要りません。

聞くだけ参加などでもOKです。

自然体でお気軽にご参加いただけると幸いです。

日時:2/26(日) 10:30~12:00:「れきし」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?