僕の身体には名探偵の血が流れている

昨日のこと、昼過ぎに同期とカフェに集まった。

その同期とは毎週カフェに集まってお互い別々のネタを書くということをやっているのだが、大抵はギャンブルの話や世間話をして終わってしまっているのが現状だ。

その日は僕が予定より15分ほど遅れて駅に到着。

すると、同期からいつもとは違うカフェにいるという連絡が入っていた。

僕たちがいつも集まるお決まりのカフェは混んでいることが多く、その日も例にちなんで激混みだったとのこと。

なので、今回は初めて入るカフェ(一応チェーン店)で集まることになった。

カフェに入りレジ前でメニューを見ると、飲み物とサンドイッチのセットが1500円もすることに驚愕し、膝から崩れ落ちそうになった。

こんなにお腹が空いているのに、こんなに空腹で身体が悲鳴をあげているのに、僕みたいなジリ貧に手を出せる代物はこのカフェにはなかった。

もういい、僕はこの店で餓死してやる。

そう意気込んで580円のアイスコーヒーを注文し、席に着いた。

そして、この日もダラダラとネタを書きながら同期と夏競馬の話に花を咲かせていた。

だが、空腹のせいで集中力が乏しくなり、段々と何も手がつかなくなってきていた。

なので、僕は餓死宣言を撤回し、意を決して再度レジへ。

メニュー表を覗くと、サンドイッチが単品でも800円近くすることに再度驚き、頭がクラクラしてきたのでまた席へと戻った。

こうなったらと思い立ち、僕は同期を置いて店を出てから横のコンビニへと駆け込んだ。

棚に並んだ商品をぼんやりと眺めていると、今だけ麺類とおにぎりを買うと100円引きになるという激アツ広告を発見。

僕はミニ冷やし中華と炒飯おにぎりをセレクトしレジへと持って行った。

合計が410円で、サンドイッチの半分やんと心の中で呟き、イートインスペースに着席した。

すると、昼下がりに同じ仕事着を着た女性たちがコンビニへと入ってきた。

僕が前に仲の良かった女の子がいるのだが、その子が着ていた制服と同じ制服だった。

しかも今いる場所もその子の職場の近くで、これは完璧に遭遇してしまうやつだと咄嗟に判断し、僕は顔を隠した。

もう3年ぐらい会っていないのに、こんな1人でイートインしている姿を見られてはたまったもんじゃない。

イートインスペースでの再会は誰も望んでいないだろう。

だが、やっぱりその子がいるかどうかが気になりすぎて、恐る恐る顔を上げて店内を見渡した。

僕の見渡す限りその子はいなかったが、いつ入店してくるかわからないこの状況に震えながら、僕は急いで麺を啜った。

どんなにからしを入れても、僕の冷やし中華は味がしなかった。

無事に完食し、小走りでカフェに戻った。

そして、何事もなかったかのように同期とまた夏競馬の話をしだした。

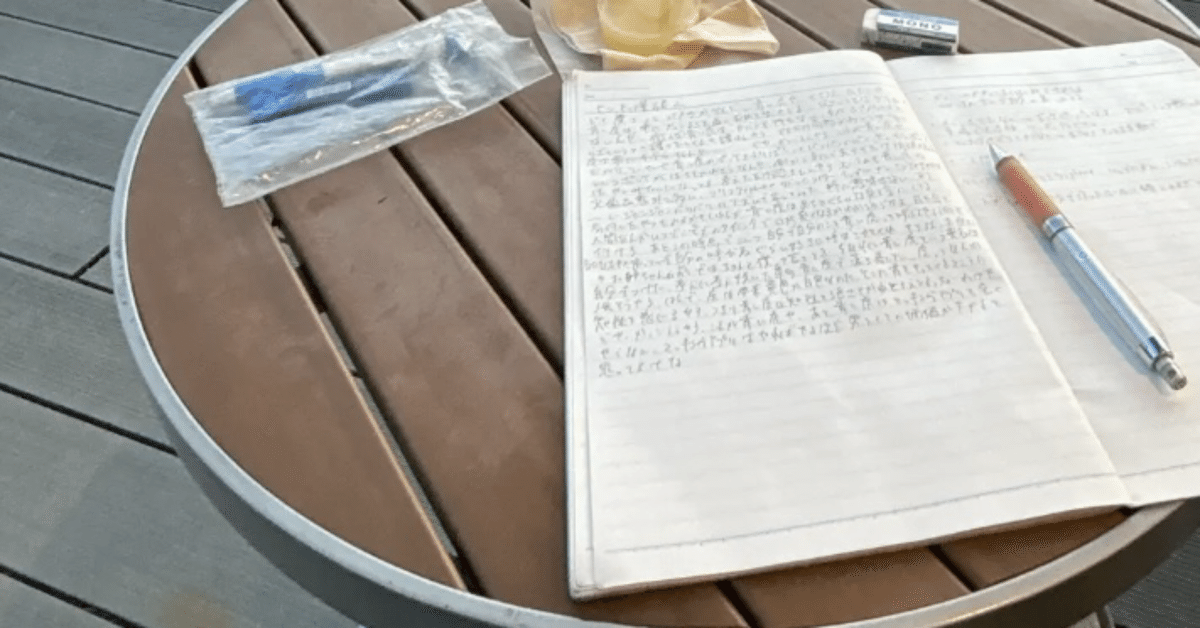

ダラダラとネタを書きながら、またダラダラと世間話をしながら、僕たちはいつものように時間を潰していた。

カフェに滞在して2時間が経った頃、僕たちは店内の寒さに耐えきれず、外のテラス席に移動しようということになった。

僕は上着を着ていたのだが、それでも歯がカチカチとなるほど凍えていた。

セルフで雪山に遭難しているかのようだった。

天気が曇りということもあって、外は暑からず寒からずのちょうど良い気温になっていた。

テラス席に座り、通り過ぎる人たちを眺めていると、目の前のカフェにもテラス席があり、そこに美しき白人の女性がコーヒーを飲みながら本を読んでいた。

絵になるなあ、と思いながらのほほんと眺めていると、明らかにお客さんではないと思われる老人が、そのカフェのテラス席に腰を据えた。

同期がそれを見て呆れたような笑みを浮かべていた。

白人女性とみすぼらしい老人のコントラストが、逆にお洒落に見えた。

僕が同期に「いやあの人店のオーナーかもしれんよ」と冗談めかしく言うと、同期が「いやオーナーならあんな黄ばんだアウター着てない」と一蹴された。

そしてそれから10分ほど経つと、小休憩を終えた老人は席を立ち、街角に消えていった。

オーナーじゃなかったなあ、とぼんやり1人で思っていると、次に缶ビールを片手に持ち、めちゃくちゃお洒落な格好をした黒人男性が先ほどの老人と同じ席に着いた。

それを見て同期がまたしても呆れ笑いを浮かべていた。

この街は秩序がないなあと、同期とそんな話をしていると、両手にコーヒーを持った女性がその黒人男性の元へとやってきて、コーヒーを差し出し横に座った。

僕と同期というバッテリーに、逆転満塁ホームランが炸裂した。

人生何があるかわからないなあと言いながら、いま起こったことを噛み締めるように同期としみじみ話した。

缶ビールを持ちながらコーヒーを飲むその姿に、僕は携帯とWILLCOMの2台持ちが流行ったあの頃を思い出し、哀愁に浸った。

それから30分ほど経つと、気付いたら黒人男性と女性が席を立ったていた。

だが、先ほど2人が座っていた椅子には、黒い携帯のような物が置かれていた。

ここで、僕はピーンときた。

僕の身体には名探偵の血が流れているのではないかと思わせるほどにピーンときた。

てかもうピーンという音が鳴った。

(、、どちらかが携帯を忘れたに違いない!!!)

僕は同期にあの2人が携帯を忘れていったかどうかを確認した。

すると同期が「んーたぶん」と、由々しき事態にも関わらず、腑抜けた返答をしてきた。

僕は椅子に置いてあった携帯を持ち、走って2人の姿を探した。

だが、2人の姿はどこにも見当たらない。

僕はまたしてもここでピーンときた。

てかもうピーンって言った。

(、、あんなに背の高い人が見当たらないなんて、、駅地下に潜ったに違いない!!!)

僕は駅の階段をトップスピードで駆け降りた。

すると、今にも改札をくぐろうとしている2人の姿が見えた。

僕は2人にちょうど聞こえるぐらいの声量で「すいません!」と呼び止めた。

すると2人とも振り返ってくれたので、僕は「あのこれ!」と黒人男性に携帯を渡した。

すると黒人男性がカタコトで「スイマセン、アリガトウ」と言ってくれた。

女性の方はにっこりと笑顔で返してくれた。

僕は満面の笑みで「 No problem 」とだけ返し、その場を後にした。

走ってカフェに戻り、このことを同期に説明すると、同期は「あーまじで」と、これまた腑抜けた返答をしてきた。

正直、見過ごすこともできた。

だって、本当にその人の携帯かどうかもわからないし、知らない人、特に外国人に話しかけるのには勇気がいることだから。

だが、気付けば走り出していた。

その結果、あの2人の運命を僕が変えた。

忘れていった携帯を僕が見過ごす、あるいは2人を見つけられなかったら、今頃2人は困っていただろう。

だが、今回は僕の名推理のおかげで、2人は面倒臭いことにならずに済んだのだ。

これはたまたまなのだろうか。

それとも必然なのか。

名探偵の血が流れているこの僕でも、それはわからない。

ただ一つ言えるのは、由々しき事態にも関わらず、腑抜けた返答をしてくるその同期には、きっと名探偵の血は流れていないのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?