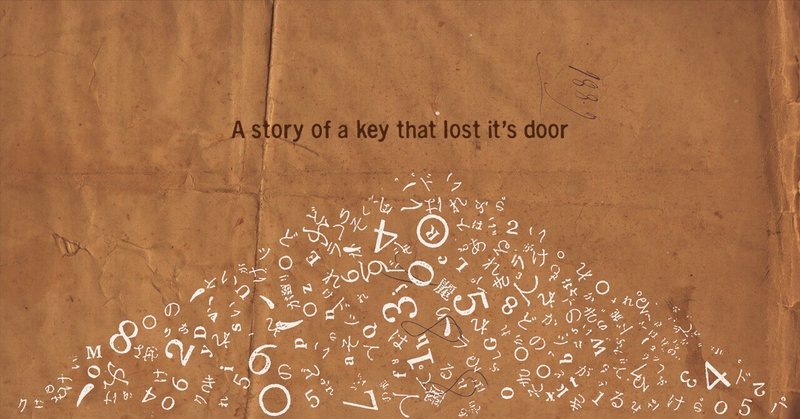

扉を失った鍵の話

一人暮らしの伯父が電話をかけてきて、ちょっと来てほしいと珍しいことを言い出した。平日の朝、それも早い時間だったので最初は何を言っているのかよくわからなかった。

「待って待って。なんですって?」

「伝えておきたいことがある」

「ええと」とわたしは混乱しそうになる頭を鎮めながら言った。「今から?」

「そうだ」

「朝の五時半ですよ」

「朝?」と伯父は驚いたように言った。「朝か。どっちでもいいが、なるべく早いほうがいいな」

わたしは受話器の向こうで伯父の歯がかちかち鳴るのを聞いたような気がした。「もしかして体調わるいの?」

「気分はすこぶる悪い」と伯父は弱々しい声で返した。「寝不足かもな。でもそうじゃない。それは関係ないんだ。おまえ理数系だったよな?」

「まあ、どちらかといえば」とわたしは言った。「何の話?」

「わからん。いや、わかってるんだが頭のなかが数字だらけで言葉が追いつかない」

「数字って……リーマン予想でも解いた?」

「数字なのはたぶん、言葉よりも齟齬が少ないからだ。おれ自身は何もかもわかってる……ただそれを誰かと分け合うにはごちゃごちゃしすぎてるんだ。誰かと話しながらもうすこし整理したい。一人じゃきつい」

「何かすごい発見でもしたとか?」

「発見?いや、そんなサイダーの泡みたいな話じゃない、もっと……あのな、今おれがここで……いや、やめておこう。いつ来れる?」

「うーん」とわたしは言葉を濁した。「大事な話なんだよね?」

「大事なことだ」と伯父はおごそかに言った。「たぶん、おまえがおもうよりずっとな」

「行って話を聞けばわかる?」

「ちょっと待ってくれ」と伯父は言って言葉を切った。咳をしているようだった。「わかるかって?そのはずだ。そうでないと意味がない」

「何が何だかさっぱりだけど」

「たのむよ」

「夜でもいいですか?急いで……六時とか」

「六時だな、わかった」と伯父は言った。「なんだ?おまえ靴下履いて寝てるのか」

「ああ、これは……」とわたしは答えかけて絶句した。「え?なんで知ってんの?」

「変わったやつだ。じゃ待ってる」

そう言って伯父は電話を切った。そしてこれが彼の最後の言葉になった。わたしはそれを夜も明けきらぬ早朝に、布団のなかで聞いた。身内も知らないわたしのちいさな秘密をぽろりと口にして、饒舌だった伯父は永久に沈黙した。

死んではいない。伯父は今でもぴんぴんしている。よく飲むし、よく食べるし、全体にすっきりとしてむしろ憑物が落ちたようにさえ見える。念のためMRIで検査もしてみたが、おかしな兆候はどこにも見出せなかった。笑みを浮かべたり機嫌を損ねたり、感情はニュアンスも含めて豊かに表れていたし、論理的な思考も判断も以前のままだった。もちろん、声も出せた。

ただ、言葉だけが戻らなかった。初めはいずれ戻るとおもわれていたけれど、どうもそうではないらしいことが段々わかってきた。筆談のために差し出した紙とペンをやんわりと退けられたときに、初めてそう気づいた。話せないのではなくその必要を感じていない様子で、手を伸ばそうとするとすっと身を引くような印象があった。はっきりとした意志はどことなく感じられるのに、一向にそれを表そうとしなかった。かすかな違和感は疑念になり、やがていやでも確信に変わった。伯父はみずから、言葉に別れを告げていた。

伯父は煙草と酒と詰め将棋を愛する慎ましやかな隠遁者だった。古稀をすぎた今に至るまで独り身を貫き、晩酌以外に金をかけることをほとんどせず、祖父から継いだ古い戸建てに誰からも干渉されることなく暮らしていた。身内ではわたしがいちばん近い距離に住んでいたこともあって盆と正月には欠かさず顔を出していたけれど、彼のほうから連絡してきたことはそれまで一度もなかった。

だからまあ、あんまり気にしなくていいだろう、というのが彼の実弟たる父の見解だった。喋りたくなりゃ喋るだろうし、むしろ静かで助かるよ、と父は言った。医師も看護師も今や伯父が完全なる健康体であると請け合ったし、極端に無口なだけと言われればそのとおりで、わたしとしてもそれ以上食い下がる意味はあまりなかった。

にもかかわらずわたしが釈然としないのは、あの日の電話が何だったのかまったく紐解かれないまま、それ以前と同じ日常へと強制的に押し戻されようとしているからだった。

伯父はまちがいなく、わたしに何かを伝えようとしていた。それが彼の記憶からまるまる抜け落ちているのであればこっちも忘れようがあるけれど、明らかにそうではなかった。直接電話を受けたわたしとしては、むしろこの沈黙自体があの話に端を発している気がした。あれから何度問いつめてみても、そのたびに伯父はゆっくりと首を振った。勇み足や勘違いなら一言そう言えばそれで済むはずだし、秘密なら秘密だけ胸に秘めていればいい。それとも単に言葉に嫌気が差しただけなんだろうか?

わたしが約束の時間に訪れたとき、伯父は居間で仰向けに倒れていた。手足をだらしなく伸ばし、頭部は胸の当たりまで黒い砂のようなものに埋もれて、ぴくりとも動かなかった。わたしは一目見て飛び上がり、駆け寄って黒い砂をかき分けると伯父の名を呼びながら抱え起こした。砂は口の中まで目いっぱい詰まっていた。脈をとる余裕もなかった。

救急車が着くまでの間、わたしはそわそわとして落ち着くこともできず、立ったり座ったりを無意味に繰り返した。すぐそばに助けを必要とする人が横たわっているのに何もできることがないというのは、殊の外やりきれないものがあった。せめて伯父の頭部を覆っている砂だけでも取り除いておこうと、なるべく肌に触れないように手で払っていてふと、黒い砂に見えていたものが砂でなかったことに気づいた。

遠目には点でしかない極小の粒ではあったが、掬い上げて目を凝らすと異なる様相がそこに浮かび上がった。粒はどれも厚みがなく、それぞれに異なる空隙があり、さまざまな太さの直線と曲線が、蟠るようにして多種多様なまとまりをひとつひとつ形作っていた。

それは文字だった。ひらがなやカタカナ、そして漢字だった。アルファベットや外国語とわかるだけの不明瞭な文字もふくめてそのほとんどはばらばらに転がっていたが、なかには磁石のように引き合う弱い力で連なり、単語としての意味をかろうじて保っているものもあった。悲しみであったり、戸惑いであったり、苛立ちや諦めの類いも見て取れた。畏敬があり、狼狽があり、かとおもえば安堵があった。祝福と絶望と、継げなかった二の句まであった。黒い砂に見えていたものはすべて、役目を終えた言語の残骸だった。

おそらくは口汚い罵倒を吐き、卑猥な雑言を吐き、今まで口にしたこともないような愛の言葉まで赤裸々に吐き出したにちがいない。あるいは息を呑み、舌を巻き、泡を食いもしたにちがいない。伯父は体内をぐるぐると巡る血流のような無数の言葉を、喀血みたいに吐いたのだった。そして吐瀉物としての文字を喉に詰まらせ、意識を失った。そうなんだろうか?

掬った両手の端からさらさらと流れ落ちる文字を漫然と眺めていたわたしはまた、言葉とその要素だけでなく数字や記号が多く紛れていることに気がついた。というより、まず目に飛びこんできたのが文字だっただけで、改めて全体を見ると文字よりもむしろ数字のほうがよほど多かった。わたしに電話をかけてくるくらいには理数に疎い伯父の体から、組み合わせて数式を成すような記号が山ほど出てくるのはいささか奇異な気がした。わたしは伯父と交わした会話を思い返してみた。文字はともかく、ここに散らばる数字や記号は一体どこから来たんだろう?

留守電を聞いて駆けつけた父と病院近くの洋食屋で遅めの夕食をとりながら、わたしが詳しい経緯を話すと父はこともなげにこう言った。「本の読みすぎじゃないかな」

「本?」とわたしはびっくりして聞き返した。「あの家、本なんかあった?」

「昔はあったんだよ」と父はコーヒーを飲みながら言った。「ものすごい量があったんだ。兄貴の部屋に入りきらなくて、廊下にも積まれてた。図書館みたいだったよ」

「今もどこかにあるの?」

「いや、今はない。あるとき、兄貴が自分でぜんぶ処分した」

「なんで?」

「もう必要ないって言ってたとおもうけど、どうだったかな。何しろずいぶん前のことだから」

「それが原因なら今になって倒れるのはおかしくない?」

「そうだな」と父はやはりこともなげに言った。「でもずっといっぱいいっぱいだったのかもしれないだろ。溢れるときは一滴でも溢れるよ」

そうかもしれない、とわたしはおもった。本の読みすぎで許容量を超えた言葉が喉から溢れたとしたら、それが一番シンプルで筋も通っていた。言い表そうとすればするほど募るもどかしさにうんざりして言葉を失ったとしても、無理はないようにおもわれた。

どうやらわたしは、ちいさなことを気にしすぎているようだった。すくなくとも、そう受け止めたほうが据わりがよかった。あの電話は方便で、実際にはただSOSを発していただけなのかもしれない。あるいは伯父自身、それを意識していなかったのかもしれない。意味を見出そうとすれば、どんな些細なことにも意味があるように見えてくるものだ。そう考えると、鍵を手にしたつもりになって、必死に扉を探しているだけのような気さえしてきた。

いずれにせよ、伯父は言葉に別れを告げた。それは確かだった。のちのち撤回される見込みも、まずなかった。なぜと問われても説明のしようがない。それもまた沈んだ夕日が戻らないのと同じくらい確かなことのひとつだと、わたしの直観がそう告げていた。

その直観はおそらく、彼が電話の向こうからは見えるはずもないわたしの習慣を指摘したことに起因している。これが鍵だとすれば、扉は見えないだけですぐ近くにあるような気もする。しかしどうあってもこれ以上は掘り下げようがない。自分が他の誰より扉に接近しているらしいというかすかな予感はあっても、やはり目をそらしておくよりほかなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?