Curtis Fuller and Hampton Hawes with French Horns - Curtis Fuller

May 18, 1957

フレンチ・ホルンのソロが堪能できる珍しい編成。

Personnel

Curtis Fuller (22)- trombone

Teddy Charles (29) (track 4),

Hampton Hawes (29) (tracks 1-3, 5 & 6) - piano

Sahib Shihab (32) - alto saxophone

David Amram (27), Julius Watkins (36) - French horn

Addison Farmer (29)- bass

Jerry Segal (26)- drums

このアルバムは”Prestige All Stars”というシリーズの、『Baritones and French Horns』というコンピレーション・アルバムとして企画されました。

ハンプトン・ヒューズは10代の頃よりデクスター・ゴードンやアート・ペッパーと共演を重ねてきた早世の天才。この作品の前後の録音を見てみても、ジム・ホールやミンガスなど目が眩む用なレジェンドばかりです。

ニューヨークでの一連のレコーディング・セッションのプロデューサー、ボブ・ウェインストック(当時のプレスティッジ社長)のフラーへの評価が伺えます。

前作で"Roc and Troll"を楽曲提供したヴァイブ奏者のテディ・チャールズが同曲含め今回は3曲、また一曲は自らもピアノで参加しています。

サヒブ・シハブは40年代には既に活躍していたマルチリード奏者。60年代には北欧へ移住します。ヨーロッパのジャズを掘り下げると度々彼の名前を目にするのはその為です。

デビッド・ワーナー・アムラム3世はフレンチ・ホルンで参加していますがピアノ、ギター、作編曲、指揮者としてジャズのみに留まらず後にはニューヨーク・フィルとも共演しレーナード・バーンスタインにも高い評価を受ける才覚の持ち主。

ユリウス・ワトキンスはビッグ・バンドではトランペットも担当しながら、40年代よりジャズフレンチホルンを開拓してきたプレイヤー。

アディソン・ファーマーはトランペット奏者アート・ファーマーの双子の弟。34歳の若さで亡くなりさえしなければ、もっと多くの録音を残していたことでしょう。

ジェリー・シーガルも今では伝説級の多くのプレイヤーとの録音を50年代後半中心に多く残しています。

Tracks

"Ronnie's Tune" (Salvatore Zito) - 7:27

作曲者のSalvatore Zitoは後のジョン・レノン『Imagine』のアレンジャー。

このアルバムはその編成から言っても独特なサウンドが特徴的です。アレンジに着目しながら聴いていきたいと思います。

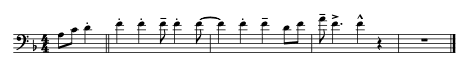

管の編成はA.Sax,Horn×2,Trbとかなり変則的です。一見すると中低域に偏った編成ですが、2本のホルンが幅広く音域をカバーしています。

さてCメジャーブルース進行のこの曲ですが、四声がA.sax + Hornのライン、Trb + Horn のラインと二声ずつ二手に別れて動いています。アタックの少ないホルンの音にアルトとトロンボーンがそれぞれ被さる(音域的にはどちらもホルンの下のポジションをとりますが)ことで、ハーモニーを豊かにしつつ輪郭を与えています。

アルトサックスとホルン1はオクターブユニゾン、トロンボーンとホルン2はトライトーン(増4度)で動いています。とてもシンプルで潔い配置です。最小限の音使いですが、サウンドはクール・ジャズの雰囲気を感じます。

クール・ジャズについては定義が別れるところですが、マイルス・デイヴィスによる10人編成の録音『クールの誕生』のアプローチはその一つです。『クールの誕生』はリリースこそ1957年ですが録音は1949年で、1950年代当時のニューヨークはビバップのような「ホット」なアプローチと、アレンジによる「クール」なアプローチが共存しながらシーンを発展させていたと思います。

『クールの誕生』のメンバーであったジョン・ルイスやジェリー・マリガンは自らのバンドでそのサウンドをさらに発展させ、以降の年代では主に西海岸のミュージシャン達に継承されていきます。

フラーのソロですが、ミディアムの吹きやすいテンポでありながら8分音符をほとんど吹きません。細かい16分や3連符が大半で、8分を吹くときもブルースを強調したフレーズ以外は音を短くスタッカート気味に吹いています。

その部分だけ聴いているとまるでバルブトロンボーンなのではないかと思うほどのアプローチです。前2作ではここまで極端ではなかったので、アムラムやユリウスのプレイに何かしら影響を受けたのかも知れません。

"Roc and Troll" (Teddy Charles) - 7:11

前作『Curtis Fuller with Red Garland』でも登場した曲です。小節数が変則的で仕掛けも多い構成の為か、前回の録音ではキックがリズム・セクション全員で決まっていなかったり曲中でテンポがどんどん間延びしていきましたが、今回は強度を保ったまま進行していきます。

レコードをリリース順に追うだけでなく、レコーディングされた日を調べて順番に聴いていくと、こういった新しい発見があるんですね。

フラーのソロを聴いていくと、1,3拍目のオンビートから開始するフレーズが多々あることに気づきます。

フラーはJJを聴いてジャズを志したと言われていますが、JJはオモテ拍とウラ拍のフレーズを巧みに使い分ける達人なのでその影響は強いと思います。

黒人が生み出した4ビートにはラテンのフィールが強く内包されています。

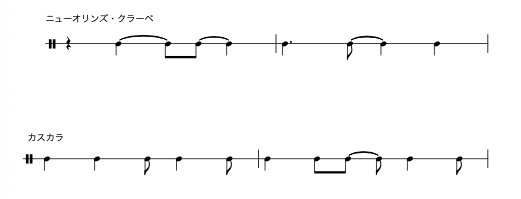

ラテンのリズムはクラーベがとても大切だという話は有名ですが、クラーベに呼応するカスカラというとても重要なリズムも同時に存在しています。

(ニューオリンズクラーベとカスカラの例)

これは実際にこのリズムをドラムが叩いているということではなく、各々のプレイヤーがこのフィールを潜在的に感じながら演奏している、ということです。

フラーやJJのオンビートのフレーズはこのカスカラに対応しているものが多いので、ウラやオモテと考えるよりクラーベとカスカラというリズムパターンを意識することがフラーのスウィングを読み解く鍵になるのではないかと思います。

他の曲でも多用しているフラーらしい潔いフレーズがこの曲で初めて出てきますが、まさにカスカラと対応しています。

"A-Drift" (Zito) - 6:13

AABA構成。Aセクションではフレンチホルンがピアノのコンピングの一部であるかのように同じタイミングで動くのですが、ピアノの響きをホルンが完全にマスクし幻想的なサウンドになっています。マイクと管、リズムの位置関係が分からないのでなんとも言えないのですが、録音ならではの表現なのかも知れません。

音の位置が明確なライブでは再現するのは難しいと思います。

Bセクションでは"Ronnie's Tune"と同じようにA.sax + Hornのライン、Trb + Horn のライン2声ずつに別れ、響きに変化を与えています。

"Lyriste" (Charles) - 6:00

この曲ではハンプトン・ヒューズでなく作曲者のテディ・チャールズ自らがピアノで参加しています。

コード進行がやや変則的なマイナーブルース。

イントロ、テーマ、ヴァンプ、アウトロと、とにかく豊かな色彩で描かれます。

"Five Spot" (David Amram) - 3:28

デビッド・ワーナー・アムラム3世による、2本のフレンチホルンがフィーチャーされた珠玉のバラード。ジャズアンサンブルの一種の到達点と言える美しさ、完成度の曲です。

"No Crooks" (Charles) - 6:26

よく知られたスタンダード"Tune Up"のように、2ー5ー1進行を多用しながら転調を繰り返す曲。

フレーズの材料がたっぷりある、インプロヴィゼーションの為に書かれた曲です。バップの成熟期であった1950年代後半にはこのようなソロ前提の曲がたくさん書かれました。

翌1958年にはマイルスが『マイルストーンズ』を録音し、バップからの脱却、モード奏法のアイデアを模索します。

更に1959年の『カインド・オブ・ブルー』によってモーダルなアプローチが確立されていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?