心にしみた2つの寓話

ヒビだらけの水瓶

ある国に2人の役人がいました。二人とも王のために少し離れたところにある泉から水を汲んで来る役目を仰せつかりました。

一人は新しい立派な水瓶を持っていて、それにきれいな水を汲んで宮殿に運びました。王も王の家族もたいそう満足しました。

ところがもう一人が持っていた水瓶は古くなってヒビが入っていました。そのために、運ぶ途中で水が少しずつポタポタこぼれていって、宮殿に着く頃には、水はほとんど残っていなかったそうです。

そんなことがしばらく続き、その翌月にヒビが入った水瓶を持った男はクビにされてしまいました。

ところが、それからしばらく経つと思いがけないことが起こったのです。

泉から宮殿に行く道の道端にきれいな花がたくさん咲いていたのです。そしてそれを見にたくさんの人が集まり、花を見ては疲れた心が癒やされたのです。

それは花の種が落ちたところに、ヒビが入った水瓶からしたたり落ちた水が少しずつかかり、発芽させ、成長させ、やがてきれいな花を咲かせたのです。

***

ヒビが入った水瓶を持った男は、仕事ができない役に立たない人間であるように思えます。

しかし、そうとも言い切れないのです。

私(仲川)もヒビが入った水瓶のような人間でしたが(今でもそうですが)、私が歩んだ後にはちいさくても花が咲いていたらいいなぁ! 「あの先生がいてくれてよかったなぁ」と思ってくれる人が1人でもいたらいいな、とそんなことを思いました。

大きな樫の老木

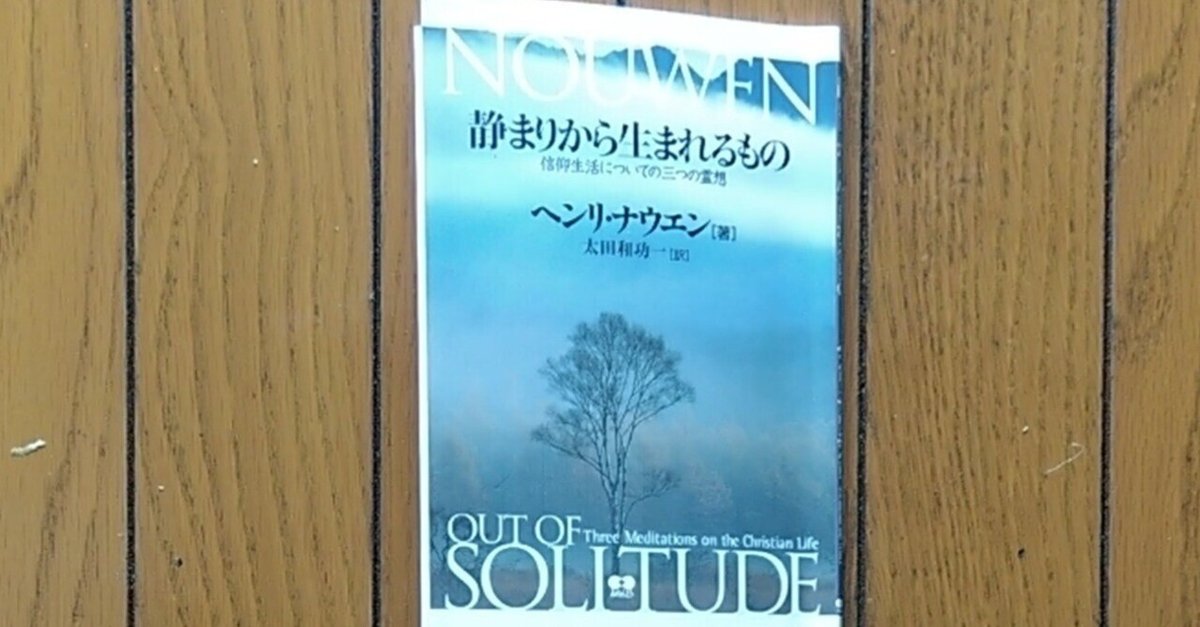

ヘンリ・ナウエンの『静まりから生まれるもの』(29〜30頁)に出てきた寓話です。(仲川が一部付加・改変しました)

ある大工とその弟子が森の中を一緒に歩いていました。あるところまで来ると、そこに1本の巨大な節だらけの見事な樫の老木がありました。その木の下は涼しく、何人もの人が散歩の途中で木陰で休んでいました。この木は憩いの場になっているようです。

大工は弟子に「この木はどうしてこんなに高く、見事な老木になれたか分かるかね?」と聞きました。弟子は「分かりません。なぜですか?」と答えました。大工は言いました。

「それは、この木が役に立たなかったからだよ。もし、この木が役に立つ木だったら、とっくに切り倒されて机や椅子になっていただろう。しかし、この木が何の役にも立たなかったからこそ、こうやって木陰に座って憩うことができる巨木になれたのだよ」

***

ナウエンの著書は、また改めてご紹介したいと思いますが、

上掲の2つの寓話は、どちらも一見、役に立たないものであるかのように思えます。しかし、だからと言って「お前は何の役にも立たないな」 と言ってしまえるものではないのです。

自分は何の役にも立たないと思っていても、必ずどこかで役に立っている。

また、あの人は何の役にも立たないと思っていても、どこかで役に立つ必要な存在なのです。

いなくてもいい人なんて一人もいないのです。

【聖書のことば】

目が手に向かって「お前は要らない」とは言えず、また、頭が足に向かって「お前たちは要らない」とも言えません。

それどころか、体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。

コリントの信徒への手紙一 12:21-22 新共同訳

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?