谷戸あるき学入門 #1谷の奥をウロウロ歩き続けたらわかったこと

おぬしらは「谷戸(ヤト)」を知っているか

と、のっけから前のめり気味で申し訳ないのだが、ここ1〜2年ほど、個人的にずっと気になって追いかけていた「谷戸」なる地形の魅力について、ようやく言語化できるほどの、知見と、経験と、資料が蓄積されてきた。その成果をいよいよ発表するぞ、という心の勇みが椎名誠風の(伝わるかな)言い回しになって、ほとばしってしまっているのである。どうか、ご容赦いただきたい。

なお、タイトルに「#1」と掲げている通り、この記事はシリーズものとして継続的に執筆していくつもりである。こんなことをあらためて冒頭で説明するのも、本記事には「谷戸あるき学入門」と大々的に謳っているわりには、歩き方のヒントのようなものはまったく登場しないからだ。

その件については、いずれまた解説していく予定なので、「だまされた!」と石を投げつけたくなる気持ちをグッとこらえて、そこのところひとつよろしくお願いします(平身低頭)。

ーー谷戸(ヤト)

聞き慣れない言葉ではあると思う。「谷」という文字からして地形の話か?と思っていただければ、ズバリ正解だ。

谷戸というのは、台地が川の流れで侵食され形成された谷地形のこと。しかし、通常「谷」と聞いた時にイメージされるような、山間部のV字型の切り立った地形とは違う。スプーンで地面をすくったように谷の形はやわらかで、高低差もそこまで激しくない、マイルドさが特徴である。

「谷戸」というのは、関東一円で使われている谷地形の呼称のひとつだ(「谷」の一文字で「ヤト」と読むことも)。そのほかバリエーションとして、ヤチ(谷地)、ヤツ(谷地、谷)、カイト・ガイト(貝戸、皆戸、改戸、開戸)なんて呼び方もある。

「谷戸」なんて地名、聞いたことがない!という人でも、東京に「谷」と付く地名が多いことに関しては、なんとなく同意いただけるだろう。「山手線ゲーム、東京の谷と付く地名〜」と突然始めても、「四ッ谷」「市ヶ谷」「千駄ヶ谷」「阿佐ヶ谷」「世田谷」「渋谷」辺りは、ポンポンと出てくるのではないだろうか。そして「ヤ」という名付けられた土地は、実際にそれと意識して歩いてみると、確かに高低差を感じることができ、「ヤ」が単なる記号ではないことがわかるだろう。

恥ずかしながら私自身は10年以上も東京に住みながら、「関東平野という言葉があるくらいだから、東京は平らな土地である」という漠然としたイメージを長年抱いていた。一方で「東京は平らなはずなのに、なんで都心にはこんな坂道が多いのだろう」と疑問に感じることもあった。まあ、アホなのであるが、それはつまり東京に谷が多いということに、ほかならないのであった。

かつて東京は「谷戸」だらけだった

谷戸という言葉が知られていないのは、事実、市区町村名として「谷戸」の付く地名が極めて少ないからだ。Googleマップで「東京 谷戸」と検索すると、真っ先に西東京市谷戸町がヒットするだろうが、それ以上のめぼしい検索結果を望むことはできないだろう。地理院地図のWebサイトで東京都の「谷戸」と検索しても、わずか18件がヒットするのみだ。

それでは谷戸はどこに潜んでいるのかというと、市区町村よりさらに細かな区画単位である小字(こあざ)である。「小字」という単位は既に廃止されているため、普通に地図を眺めていても見つからないのは当然なのであるが、『角川日本地名大辞典 13 東京都』の「小字一覧」を見てみると、例えば目黒町(現在の目黒区の一部)大字下目黒に「谷戸」「傘谷戸」という小字が見受けられる。

古地図サービスで見てみると、明治42年の地図には確かに現在の目黒区下目黒の辺りに「谷戸」「谷戸窪」という地名を確認することができる(図1)。北からは目黒不動尊の位置する台、南側からはその名も「小山”台”」なる地名を冠した台が迫り、見事なまでの谷地形を形成している。どうやらここは目黒川の支流であり、現在は暗渠化している「羅漢寺川」が侵食してできた谷戸のようだ。

ちなみに、『角川日本地名大辞典 13 東京都』の小字一覧で「谷戸」の付く地名をすべて拾っていくと、その数、なんと160を超える。かつて、東京は「谷戸」だらけだったのだ。

現在、この地に「谷戸」という地名は残っていない。しかし、市町村名としては失われていても、幸いにして、公園やバス停、橋、交差点、公民館の名称として、谷戸の名前が現在も受け継がれているケースも多い。そういった痕跡としての谷戸地名は『都道府県市区町村』というWebサイトによくまとめられている。(「『谷戸』コレクション」)、ぜひこちらも参照していただきたい。

「谷戸ってなんだ?」ともはや現地に住む人にも理解されていない可能性もあるが、そういった痕跡は、谷戸を探して街歩きをする際には、有力な手がかりとして活躍してくれる。

なぜ都心に「谷戸」地形が少ないのか

先ほど紹介した『角川日本地名大辞典 13 東京都』の「小字一覧」を見ていると、東京では「〜ケ谷」という”一般的”な谷地形の呼称を中心として、谷戸、谷津、改戸が、混在して使われていることがわかる。

ただし、東京都心部では「谷戸」地名がほとんど見られなかったり、逆に八王子や町田では異様に谷戸の数が多かったり、改戸は奥多摩の方でよく使われていたりと、その分布には偏りがある。同じ地域の中で、谷戸と谷津が併用されているケースもあるので、ただの方言ではなくて、その地域限定での使い分けがあった可能性も否定できない。

また、都心部で「谷戸」地名が少ないことに関しては、地名研究家の山田修三が『関東地名物語 谷(ヤ)谷戸(ヤト)谷津(ヤツ)谷地(ヤチ)の研究』の中で、次のように述べている。

(江戸は)そこに幕府ができて、諸国からの人が新たに集まってきて政治や商業活動が行われた場所である。自然その府内では、従来の土地の言葉とは別に、その府内で通用する言語習慣ができて行ったのであろう(中略)江戸府内ではヤが公用の地名語とされるようになり、その形が今日まで残ったと見るべきではなかろうか。

(括弧内は筆者が追記)

その説の真偽はともかく、やや乱暴な言い方をになるが。「ヤ」は標準語で、「ヤト」「ヤツ」は方言、として捉えると、現在の東京人が「谷戸」という言葉に馴染みがないという事実も、なんとなく合点がいく。

多摩丘陵の谷戸銀座へようこそ

先ほど八王子と町田に「谷戸」地名が多いという話を披露したが、そもそもにしてこの地域には「谷」地形が多い。その要因となるのが、高尾山のふもとから、神奈川県の県境を超えて、三浦半島の三浦丘陵にまで接続していく、「多摩丘陵」の存在だ。

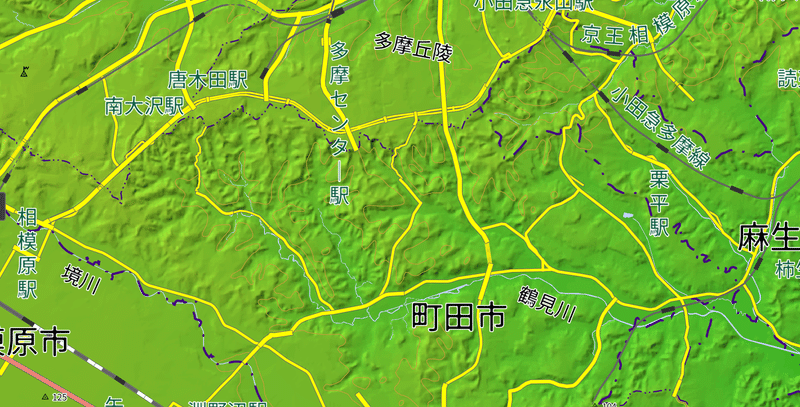

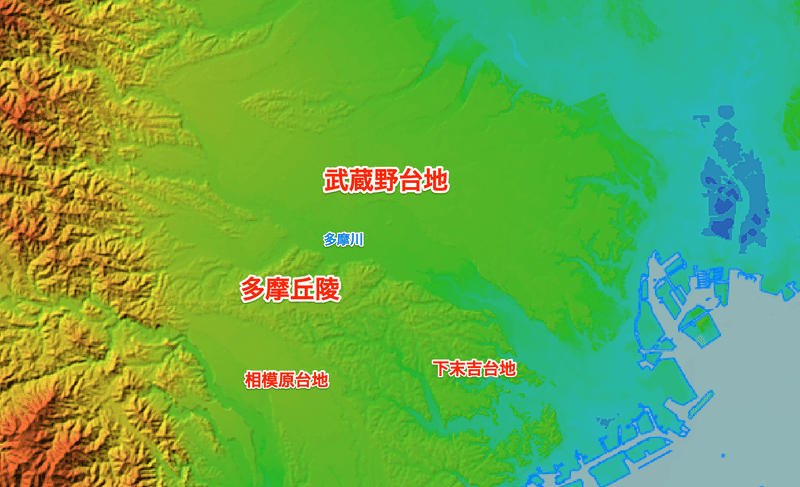

事実だけ述べてもわかりづらいと思うが、多摩丘陵の地形図を見ると、そのデコボコ具合を一発でご理解いただけると思う。谷がグネグネと葉脈のように入り組み、丘陵の頂部は尾根のように鋭く切り立っている(図2)。

多摩丘陵は多摩川を挟んで、武蔵野台地と隣接するが、ほとんど真っ平らに見える武蔵野台地を比べて、「鬼おろし」と呼びたくなるような多摩丘陵の荒れ具合は一体どういうことか(図3)。

その理由は多摩丘陵の形成時期の古さにある。長い年月にわたって地形の侵食が進んだことで、谷の密度が高まった結果、現在の複雑な谷地形が形成されたというのだ。

色々と説明をしてきたが、実際のところ「谷戸」という呼称は現在、東京においてはこの多摩丘陵の地形的特徴を説明する時に使われるケースがほとんどである。それを踏まえて、ここで造園学者の田中正大がまとめた「谷戸」の特性を紹介しておこう。

(1)三方の台(丘)に囲われ、一方が開いている。

(2)囲まれた低地は湿地、後に水田となったところが多い。

(3)三方の台(丘)と谷との高低差は武蔵野台では20メートル内外、丘陵地でも50メートル以内が多い。ところによっては5メートル以内でも「やと」といっているのがある。

(4)谷底(谷頭から谷口までの谷底)はわずかに傾斜があって、あふれた水は流れ出している。

(5)谷戸は鹿の角のように枝分かれする。

(6)谷戸は関東ローム層で発達する。

関東ローム層というのは、関東一円の台地・丘陵・山地を広く覆う透水性の高い赤土のことだ。雨が降っても水がすぐに染み込んでしまうことから、江戸時代以降、用水が整備されるまで、武蔵野台地は水の乏しい痩せた土地とされていたほどだ。

関東ローム層の中に蓄えられた地下水は、台地のふちなど、ある地点(谷頭)で湧水となって地上に流れ出る。その水の流れが台地を侵食して、谷戸地形ができる。そして谷戸は高低差が少ないため水が停滞し、谷底が湿地のようになるのだ。

水が豊かなため、谷戸の底では古くから稲作が行われたが、多摩丘陵では谷戸田のことを「ドブッタ」「フカダ」「フカンダ」などと呼び、普通に田の中に入ると太ももぐらいまで浸かってしまうため、戦後、暗渠排水が行われるまでは、「渡り木」という丸太を田の中に沈めて、その上に乗って田植えや稲刈りを行っていたらしい。

高度経済成長期の宅地開発によって丘が削られるなど、人工改変の進んだ多摩丘陵であるが、実は上記の写真のような昔ながらの谷戸の風景が残っているのも、多摩丘陵なのである。

実は、私が谷戸に惹かれるようになったのも、意図せずして多摩丘陵の谷迷宮に迷い込んでしまったことが大きなきっかけだった。ここからはいよいよ、なぜ私が谷戸という地形に惹かれてしまうのか、まずはその出合いから説明してみたいと思う。

里山で偶然行き着いた谷戸の光景

きっかけは数年前、Google Mapでなんとなく東京の多摩ニュータウン近辺を眺めていた時のことだ。ぼんやりと地図をスライドさせていると、「小野路」という地名に目が止まった。それは、私の苗字が「小野」であり、その何気ない共通点に親近感を覚えたという、くだらないと言えば、くだらない理由なのであるが。

とにかく「小野路」がどういう土地なのか軽くGoogleで検索してみると、江戸時代の宿場町で、わずかながら往時の面影を残しているということで、少し興味を持った。コロナ禍で厳しく外出制限されていた時期だったので、県境をまたがず、人も密集していなそうなここならいいだろうと、気晴らしに出かけてみることにしたのだ。

最寄りの京王多摩センター駅からバスに乗り、恵泉女学園大学の辺りで下車。一本杉公園に沿って南に歩いていくと、脇道から小野路の宿場へとつながる古道に入ることができるので、ズンズンと歩を進めていく。

実は学生の頃、多摩センターの隣駅である京王堀之内駅周辺で下宿していたので、この辺りの土地勘も当然あるものだとたかを括っていたのだが、まさか丘を超えた先に、こんな鬱蒼とした林道が存在しているとは......。この違和感が、後に私が「谷戸」という東京の異界へと魅了されていく予兆だとは、この時は思わなかった。

古道をしばらく歩くと、一応の目的地である小野路宿通りに到着する。交通量は多いが、蔵のような建物が残されていたり、道の脇に水路が流れていたりと、どことなく往時の名残を感じさせる雰囲気はある。電柱を地中化したりと、町ぐるみで景観改善に取り組んでいるようだ。

町歩き好き、宿場町好きであれば、これだけでそれなりに満足できると思うが、事前にネットで調べた時、この近くに散策に適している里山があるという情報を得ていたので、ついでに行ってみることにした。で、これがすごかったのだ。

遠くに見えるのは、こんもりと、なだらかに稜線を描く丘。その丘に三方から抱かれるように広がる田んぼは、夏の日差しを一心に受けて、緑に輝いている。奥行きを感じるその空間に、まっすぐと伸びる野道は、どこか物語性を感じさせる。

まるでジブリ映画のワンシーン......という表現はやや陳腐かもしれないが、額装して心の片隅に飾っておきたいくらい、素晴らしい光景に一気に心を持っていかれてしまった。地図を見てみると、この場所は、近くにあるお寺の名前にちなんで、「万松寺谷戸」というらしい。「谷戸」ってなんだろう? その時は、まだ何も知らなかったのだ。

丘を超えて万松寺谷戸の反対側に広がる「奈良ばい谷戸」も美しかった。万松寺谷戸と同様に農地として利用されているらしく、農作業に精を出す人の姿も確認できた。

谷間に隠れるように存在する谷戸の空間は、外界からは容易に窺い知ることはできない。しかしひとたび丘を超えると、谷の形と調和しながら自然とともに暮らす小さな人間の営みが眼前に現れる。隠れ里と言ってもいいだろうし、私にとっては宝箱を開けたような驚きと発見と、喜びがあった。

谷の持つ、奥へ奥へと誘う不思議な魔力

それから私は、谷戸というものについてぼんやりと考えるようになり、暇を見つけては東京の谷戸らしき地形を地図で探し、実際に足を運んでみるという「谷戸詣(もう)で」を日課にするようにまでなっていた。

谷戸は良い、谷戸は素晴らしい。そうは思いつつも、この魅力をずっと言語化できていないという、悔しさがあった。もちろん誰にも求められてはいないのだが......。

というわけで、谷戸の魅力とはなんだろうか。そう考えているときに、私の気持ちを代弁してくれているかのような本に偶然出合った。それが、昭和56年に発刊された樋口忠彦『日本の景観 ふるさとの原型』である。ちょっと引用が多くなってくるが、谷戸の魅力をこれほどまでに雄弁に語る文章は他では見当たらないので、ご容赦いただきたい。

まず、樋口は谷を「平野や海に通じる通路的な景観」であると指摘する。河川によって上流・下流と方向づけられ、両側を山に挟まれ、視界を限定された、そういった谷の空間を「通路的」と呼んでいるのだ。

奥へ奥へと誘うこの行き止まりのある谷は、何か奥に隠されているというイメージを人に想い抱かせる景観でもある。谷の奥は、日本人にとって特別な意味を持っているようである。

ロマンを感じさせる文章であるが、何も谷の奥に秘宝財宝が眠っているとか、そういう話ではない。水の流れによって開析された地形なだけに、谷筋をたどる道は水の在処を指しめす手がかりとなったはずだ。そして水の湧く場所は農耕に適した場所でもあり、すなわち人々にとって安住の地でもあった。

谷は、このように水の音を慕いつつ遡れば、その奥に安住の地があるのではないかと思わせる、奥へ奥へと誘う空間という面を持っていたと言える。

水は、すべての生物を養い育てる根源であり、人間にとっても同様で、水と人間の棲息地とは切り離すことができない。そして、日本人にとって最適な棲息地の一つは、手近にしかも容易に清浄な水が得られる谷であった。

日々の生活の拠り所ともなり、生命の象徴でもあった湧水地は、やがて人々の信仰の対象にもなっていった。そのことから樋口は、民間信仰の聖地として、谷のある景観を描き出そうとする。

湧水地と信仰、日本におけるこの強い関係性について、少し説明しておきたい。例えば、関東の段丘崖のふもとを歩いていると、水にまつわる神社や祠をよく見かけることがある。

「深大寺そば」でお馴染みの深大寺(調布市)は、国分寺崖線の湧水地に位置し、段丘崖下の宗教施設としては、その代表格のひとつともいえるだろう。深大寺にはいくつかの湧水源があり、境内の「不動の滝」は東京の名湧水57選にも選ばれている。

深大寺自体も、「深沙大王」(じんじゃだいおう)という水神を祀ったお寺とされており、その由緒は「古代、その水を求めて集まった人々の泉に対する感謝の心は、素朴な水神信仰を生み、やがて仏教の伝来とともにこの霊地に注目して寺が建立された」(深大寺HP)と説明されている。

実はこの深大寺、谷戸の只中に位置する寺院でもある。地形図を見るとよくわかるが、国分寺崖線に「くの字」形に食い込む谷戸、その奥地の北側の斜面に深大寺本堂は作られている(図3)。蕎麦屋や土産物屋が並ぶ深大寺通りは、まさに谷戸の谷底であり、谷の入り口の湿地帯は、「神代植物公園 水生植物園」として利用されている。

さらに、深大寺の谷戸の東側には、並行して「池ノ谷戸」という谷戸が伸びている。池ノ谷戸の谷頭、調布市立深大寺小学校の裏側には「青渭(あおい)神社」があり、ここもまた水神を祀った古社として知られている。

湧水地を神聖視するのは、何も古代の人ばかりではない。パワースポットブームの先駆けともされる明治神宮の「清正井」は典型的な例だろう。

そして、この「清正井」が、明治神宮内苑に存在する3つの谷戸の内のひとつの谷頭であることは、一部の地形愛好家にしか知られていない事実であろう(しかもこの谷戸が、山手線を超えて原宿の竹下通りにつながっているのだ)。

多摩丘陵の谷戸も、やはり散策をしていると、谷底を見下ろすわずかな台の上や、谷壁の斜面などに稲荷社、馬頭観音、庚申塔、地神塔など、さまざまな石仏・石塔を目にすることがある。(おそらく管理上の都合で)神社の境内や、道の辻などにまとめて設置されているケースもあるが、建立当時を思わせる佇まいで、人に目に触れない場所に安置された石仏も多い。

一部地域が自然公園として保護されている横浜市緑区三保町では、谷戸を流れる川や水路の堰や、谷壁から水の湧き出す水源地に、「お滝様」という名前で、不動尊されており、谷戸と水神信仰の深い関係を思わせる。

まだ、多摩丘陵の谷戸特有の信仰形態を見出すことができていないが、閉じられた空間ゆえに、何気ない石仏ひとつにも、濃密な信仰の気配を感じることができるし、水の湧き出す谷頭に、神社や寺といった宗教施設が設置されることに深い意味を勘繰りたくなるのは、人の性というものだ。

東京スリバチ学会の皆川典久もこの点に着目。谷戸の谷頭や窪地(いわゆる、「スリバチ地形」)に寺院が設置されるのは、「都市域の拡大とともに、寺院が時の権力者によって強制的に当時の郊外」つまり土地利用が進んでいなかった窪地、湿地、谷戸に移転さられたのだと、水神信仰とはまた違った角度から、その理由を説明している(『東京スリバチ地形入門』)。

だいぶ話が迂回してしまったが、ともかく、樋口は「谷の奥に神を見るという」感覚を、多くの日本人にとって共通の信仰心と見なし、その神性の象徴として「水分神(みくまりのかみ)」を取り上げた。

谷川の水を利用する弥生時代以降の農耕民族は、谷神(こくしん)を思い描き、水分神として祭った。(注釈)山から水が流れ出てくる水口(みなくち)のある、ころあいな広がりをもつ谷の奥の緩傾斜の山の辺の地は、もっとも安定した水源が得られる玄牝(げんぴん)の地・谷神の棲む地であるとともに、周囲を山に囲まれた安住の地でもあった。そうした地に、日本人は、水分神社を営んだのである。(中略)ここに生まれたのが、小山田あるいは山田といわれる景観で、日本人の心のふるさと、心象風景として、今でも人々の心の中に生き続ける景観である。

水分神社というのは聞き馴染みがなかったが、主に奈良や大阪に分布するらしい。実際に、樋口自身も、奈良県の宇太水分神社と都祁(つげ)水分神社の二社を訪問したようで、その印象を本の中で綴っているが、なかでも都祁水分神社を戴く丘陵の南方、小川に導かれるように歩みを進めた先の、谷の奥に位置する山口神社からの眺望、ならだかの谷の広がりと、田んぼの風景にはいたく感動したようで、「私は、同行の者と一緒にしばらく我を忘れて見惚れていた」とまで述べている。

樋口はこのような景観を「水分神社型景観」と名付ける。

千葉県の隅々まで宅地化された平坦な台地の上で育った私にとっては、このような谷戸の風景は「心のふるさと」でもないし、樋口の言葉の中に含まれる「郷愁」のニュアンスに完全に同意できるとも言い難い。

どちらかというと私の場合は、完全なる未知の世界に惹かれる心理に近いのであるが、それでも「水分神社型景観」というフレーズの中に響く、谷戸の神々しさや、生命の源に近づくような高揚感といったものは、かなり腑に落ちるところがあるのだ。

さて、文字数も大変なことになってきたので、この原稿はこの辺りでそろそろ切り上げようと思うが、まだまだ説明しきれていない谷戸の魅力があるし、個別におすすめの谷戸を紹介したり、谷戸の植生や、そこに住む人々の暮らしぶりなど、紹介したいことはまだまだある。もちろん、それ以上に調べきれていないことも。

もはや谷戸は私の中での大事なライフワークのひとつとなっている。これからも折りを見て、谷戸に関する原稿を発表していきたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?