国立国会図書館国際子ども図書館の誕生と児童の権利に関する条約

国立国会図書館国際子ども図書館の誕生と児童の権利に関する条約

上野にある「国立国会図書館国際子ども図書館」。これは、明治39年に建てられた帝国図書館の建物を引き継いだもの。建物や帝国図書館時代のエピソードにも大変魅力的なものがある。中島京子『夢見る帝国図書館』(文芸春秋、2019年)は、戦争孤児の主人公を軸に、帝国図書館時代から戦後のこの図書館周辺を舞台とした物語で、私の好きな本の5本の指に入るものである。

令和5年(2023年)3月28日から7月16日まで国際子ども図書館で開催された「「東洋一」の夢 帝国図書館展」では、通常撮影ができない展示会場が、書籍を並べるのではなく、建物に関する展示が主のため写真撮影ができた。

その展示の中に帝国図書館を利用した多くの文豪のことがあったが、中島の物語には、その歴史的事実を基にした創作が掲げられている。一読を勧めたい。

この図書館が、なぜ国際子ども図書館となったか。この点についてここでは述べていきたい。

東京の国立国会図書館の蔵書収納能力をふまえて、国立国会図書館関西館の建築が決まるタイミングで、国立国会図書館支所上野図書館の扱いが論じられ、超党派の「子どもと本の議員連盟」等の動きの中で、方向性もたらされていった。国会会議録より、その様子を見てみたい。平成6年、1994年のものである。

【第131回国会 衆議院 議院運営委員会図書館運営小委員会 第1号 平成6年11月24日】

○森本小委員長 これにて懇談を閉じます。

それでは、国立国会図書館関西館建設につきましては、小委員会といたしましても、その実現方に尽力していきたいと存じますので、皆様の御協力をよろしくお願いいたします。

次に、国立国会図書館支部上野図書館の将来のあり方について、緒方図書館長の説明を聴取した後、御協議願うことといたします。

なお、去る10月25日、子どもと本の議員連盟から申入れ書が参っております。

申入れ書は、上野図書館を今後世界じゅうの子供たちにメッセージを送ることのできる国際子ども図書館として改組していただきたいとの内容であります。

それでは、図書館長の説明を求めます。

○緒方国立国会図書館長 それでは、お手元の一番後ろの紙に「国立国会図書館支部上野図書館の将来のあり方について」というメモがございます。

国立国会図書館支部上野図書館と申しておりますが、建物そのものにつきましては、明治39年に建てられたものでございまして、帝国図書館の建物として当時力を入れてつくった立派な建物でございます。それが国立国会図書館に引き継がれたわけでございますが、国立国会図書館法第22条というのがございまして、これに、これまでは要するに主として「東京都民の用に供する」ということが書いてありまして、できるだけ速やかに東京都に移管するのだ、こういう姿になっておったわけでございます。

それがずっと何十年もそのままであったわけでございますが、今般、ことしになりまして、これはもう東京都に移管をしないのだということで、今後、国立国会図書館として公共の用に供するということで改正いただきました。そういうことで、今後それじゃこれをどう運営していったらいいかという問題も新たに生じたということでございます。

ちなみに、現状でございますが、そういう改正前の図書館法の規定もあったものですから、いわゆる公共図書館的な機能を営むために、一般図書2万8千冊、それから参考図書3千冊、あと新聞、雑誌等を備えまして、いわゆる公共図書館として運営いたしております。座席が544席ございまして、大体1日240人くらいの方が利用されているということでございます。

このほかに、上野の特殊な状況といいますか、特殊な機能といたしましては、日本じゅうの博士論文を、これは大正12年以降のものを全部あそこで収蔵いたしております。27万8千人分の資料が収蔵されておりまして、これはもちろん閲覧もできるということでございます。

それからあと、特殊なコレクションとして、音楽家の芦原英了さんが集められた音楽関係の膨大な資料をお預かりしている。それから、布川文庫がございまして、岩波ですとかのいろいろな出版関係の貴重な資料をお預かりしている。そういうようなものをお預かりしておりまして、研究者の方に公開し、一般には公開しておりません。こういう状況になっているわけでございます。

それで、今後どうするかということにつきましては、そういうことで返還になったばかりでございますので、いろいろな案がありまして、ここにありますように、児童書の専門図書館にしたらいいのじゃないかとか、それから、芦原コレクションがあるということもありますが、芸大の本部にすぐ隣接しておりますし、あの辺は美術館、博物館がありますので、美術・音楽分野の専門図書館にしたらいいのじゃないかというような意見とか、それから、出版関係の博物館にしたらどうかとか、それから、地図ですけれども、これは世界各国でもそういう地図の専門図書館がかなりあるようでございまして、当館もかなり所蔵している、古い地図なんかもたくさん持っているのですが、しまい込んであるわけです。そういうもので、ある程度珍しいものを整理して地図の博物館というようなものにしたらどうだろうかという意見もあります。

それから、憲政資料が帝国図書館から引き継いだ資料も含めましていっぱいあるわけでございますが、そういうものを専門に持っていったらどうかとか、いろいろあるわけですけれども、いろいろこういうものについて検討していこうとしておるところでございます。

ただ、先ほどちょっと小委員長もお触れになりましたけれども、最近、超党派で、児童書の中心的な図書館にしたらいいのじゃないかという強い御意見がございまして、そういう方向で整備していくのがいいのかなと、まだそういうことになるのじゃないかというふうには思っておりませんが、優先的に考えなければいけないのじゃないかなと思っているわけです。

いずれにしましても、中身については、これからどういう具体的な中身にするかということをいろいろ詰めさせていただきまして、確たる計画が整ったところで改めて小委員会にお諮りしたいというふうに思っております。

それから、もう一つつけ加えますと、先ほど申し上げましたように、明治39年の建築でございまして、しかも、東京都に移管をするということになっておったものですから、余り抜本的な手を入れていない。それで、これからある程度恒久的に国立国会図書館として使うということになりますと、安全性の調査をまずしておかなければいけないということで、実は本年度から実施しております。平成7年度にも調査費を要求しておりまして、これが終わってみて、どの程度の手入れが必要かということを見届けた上で施設的には手を入れていく、そういうことになろうかと思います。それまでの間に中身について詰めていくということではないかというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。

ここに、薬剤師で、児童文学作家で、参議院議員となった肥田美代子(日本社会党、1989年の第15回参議院通常選挙。1996年の衆議院総選挙で民主党より当選。3期衆議院議員を務める。)がキーパーソンとして登場する。肥田氏は、2020年の国際子ども図書館20周年の祝辞として、次のような文書を国際子ども図書館に送っている。(https://www.kodomo.go.jp/about/outline/anv20th.html)

<肥田 美代子 氏 公益財団法人 文字・活字文化推進機構 理事長>

「子どもと本の豊かなつながりが未来をつくる」

国会議員のとき成しとげた仕事のなかでも、国際子ども図書館の設立はわたしの大きな喜びである。90年代のはじめ、国立国会図書館には子どもに関連した蔵書が15万冊ほどあると聞いていたが、18歳未満の者は入館できない決まりがあった。ならば子どもが自由に出入りできる新しい国立図書館をつくる以外にないとわたしは考えた。

しかし国立国会図書館の人たちには「子どもの本は文科省の仕事」と反対され、文科省からは「子どもの本を集めるのは国会図書館の役目」と冷たくあしらわれた。これらの空気はわたしのやる気をいよいよ高めた。

わたしは、95年6月、超党派の「国際子ども図書館設立推進議員連盟」(会長村上正邦、事務局長肥田美代子)を設立するとともに、安藤忠雄さんには設計・建築を依頼するなど、「さあ、やるぞ!」という決意をあらためて内外に示した。これらの動きは、それまでの「お手並み拝見」とか、「100年はかかる」とかの冷やかな空気を一瞬のうちに沈静した。そうして2000年5月5日、東京・上野の森に「国際子ども図書館」は開館したのである。

それから20年、子どもと本の豊かなつながりの場として内外に注目されている。

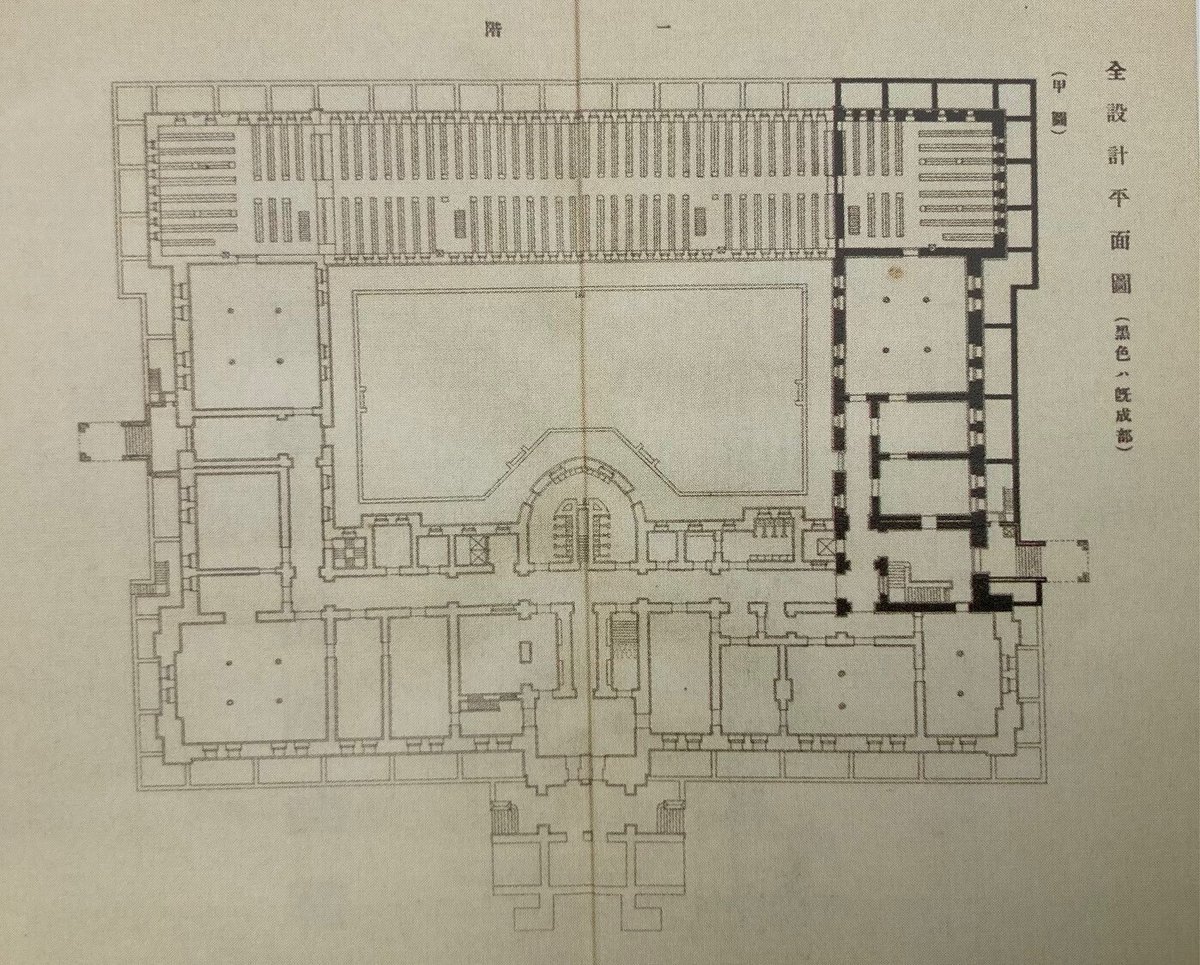

国際子ども図書館レンガ棟の改修の施設設計には、建築家・安藤忠雄氏の参画を得て、旧建物の内外装の意匠と構造をできるだけ生かしつつ、2つのガラスボックスが既存の建物を貫くイメージで増築が行われている。

村上正邦議員は、当時「参議院のドン」と呼ばれていた参議院自民党の実力者であった。この支持を得られたのも大きかったのではないかと思われる。

その後、参議院、衆議院で、「子ども読書年に関する決議」が可決される。この決議案の参議院での提案者は村上正邦議員、衆議院での提案者は、衆議院議員になっていた肥田美代子代議士であった。平成11年、1999年。

【第145回国会 参議院 本会議 第43号 平成11年8月9日】

○村上正邦君 ただいま議題となりました自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合、自由党、参議院の会及び二院クラブ・自由連合の各派共同提案に係る子ども読書年に関する決議案につきまして、発議者を代表して、御提案申し上げます。

まず、案文を朗読いたします。

子ども読書年に関する決議案

国際連合は1990年9月、子どものための世界サミットを開き、ここに参加した世界71か国の元首、首脳たちが「子どもを政治の最優先に」と誓い合ってから10年が経過した。

しかし、広く地球的観点からこれを見れば、貧しさゆえに子どもの人権がないがしろにされ、また、子どもたちが最大の犠牲者となる民族間や宗教上の対立による地域紛争が絶え間なく続いているのも現実の姿と言わねばならない。「子どものための世界サミット」における国連の誓いを結実させるためには、国際間のさらなる努力が必要である。

先進国でもモノの豊かさに心の成長が追い付かず、わが国も校内暴力、いじめ、衝動的行動、薬物汚染など子どもたちの悲惨な事件が相次いでいる。こうした、子どもたちの乾いた心に、潤いを取り戻すことは、今日差し迫った課題である。

われわれは、20世紀の反省と教訓の上に立って、新しい世紀を担う地球上のすべての子どもたちに、人権を尊重し、恒久平和の実現と繁栄に努め、伝統的な文化遺産を継承することを託さなければならない。

その第一歩として、わが国は世界にさきがけ、平成12年、西暦2000年の「こどもの日」の5月5日、質も量も世界で最大規模の蔵書と読書環境を整え、内外情報の収集と発信のできる国際子ども図書館を開館することになっている。

読書は、子どもたちの言葉、感性、情緒、表現力、創造力を啓発するとともに、人としてよりよく生きる力を育み、人生をより味わい深い豊かなものとしていくために欠くことのできないものである。

本院は、この読書の持つ計り知れない価値を認識して、子どもたちの読書活動を国を挙げて応援するため、平成12年、西暦2000年を「子ども読書年」とすることとする。

右決議する。

以上であります。

【第145回国会 衆議院 本会議 第51号 平成11年8月10日】

○肥田美代子君 私は、自由民主党、民主党、公明党・改革クラブ、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合、無所属の会、さきがけを代表し、ただいま議題となりました子ども読書年に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

人は、言葉で考え、表現し、人類の歴史を紡いできました。憂慮すべきことは、それが今、新しい世紀を担う子供たちの世界から失われつつあることです。キレるという表現に見られる衝動的な行動は、対話による問題解決の力が低下していることを示しております。

読書は言葉を獲得する有効な手段であります。子供が本を読む国の未来は輝くことを信じ、西暦2000年を子ども読書年とすることとの本院の決議は、まことに意義深いものがあると存じます。

以上が、本決議案を提案する趣旨であります。

次に、案文を朗読いたします。

子ども読書年に関する決議案

わが国をはじめ世界71か国の元首、首脳が国際連合の「子どものための世界サミット」に集い、「子どもを政治の最優先に」と誓い合ってから、やがて十年が経過する。しかし、この誓いが、いまだ十分に果たされていないことは、世界の子どもたちの現状をみれば明らかであり、わが国はもとより、国際間のさらなる努力が求められている。

わが国は、平成12年(西暦2000年)5月5日の「こどもの日」に、ひろく世界の子ども文化に貢献し得る国立の国際子ども図書館を開館する。

本とふれあうことによって、子どもたちは言葉をまなび、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き抜く力を身につけることができる。

政府は、読書の持つ計り知れない価値を認め、国立の国際子ども図書館が開館する平成12年(西暦2000年)を「子ども読書年」とし、国を挙げて、子どもたちの読書活動を支援する施策を集中的かつ総合的に講ずるべきである。

右決議する。

以上であります。

何とぞ、議員各位の御賛同を心からお願い申し上げます。ありがとうございました。

衆参で若干文言が異なっているが、国際子ども図書館の位置づけが良く分かる決議となっている。

さて、「こども基本法」(令和4年法律第77号)が成立し、その第1条に「この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり」と記された令和の時代から見ると、これらの決議に若干の違和感を持つのではなかろうか。そう、児童の権利に関する条約に関する記述がないのである。

外務省のHPには、「児童の権利条約は、18歳未満を「児童」と定義し、国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し、児童の権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものです。1989年の第44回国連総会において採択され、1990年に発効しました。日本は1994年に批准しました。」とある(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html)。1989年11月20日に国連総会で採択され、1990年9月2日に発効し、日本国内では1994年5月22日から効力が発生した。参議院の決議で言っている「世界子どもサミット」は、児童の権利に関する条約の採択の流れを受けてのもので、「子どもを政治の最優先に」となったとも言われている。

これは、日本国内における児童の権利に関する条約への評価が、超党派のものとして確立していなかったことによるのではないかと考えられる。参議院では創立50周年を記念して平成9年(1997年)に第1回の子ども国会が開催されるが、この時の参議院の報告書にも児童の権利に関する条約に関する言及はない。

こども基本法が成立した令和4年(2022年)から見れば、これら一連の動きは、客観的に児童の権利条約の採択からの動きの中で生じたと評価するのが自然ではないかと考える。「こども基本法」の施行やこども家庭庁の創設は、こうした歴史の上書きとも言うべき状況をももたらすものであると言えよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

児童の権利に関する条約は、1959年に採択された「児童の権利に関する宣言」の30周年に合わせて採択されたとされる。「児童は、適当な栄養、住居、レクリェーション及び医療を与えられる権利を有する。」等の文言があるが、1959年、昭和34年は、終戦から9年、戦災孤児の存在は、まだ記憶や記録とは言い切れないものであっただろう。

『帝国図書館の夢』の最後の方には、戦後すぐに出された「としょかんのこじ」という童話集の「後期」に「瓜生平吉」の次のような詩のようなものが掲げられている。

とびらはひらく

おやのない子に

脚をうしなった兵士に

ゆきばのない老婆に

陽気な半陰陽たちに

怒りをたたえた野生の熊に

悲しい瞳をもつ南洋生まれの象に

あれは

火星へ行くロケットに乗る飛行士たち

火を囲むことを覚えた古代人たち

それは

ゆめみるものたちの楽園

真理がわれらを自由にするところ

「とびらはひらく」は、帝国図書館の創設時から使われている扉にある「おす登あく」のプレートを思い出させる。当時はスライド式の引き戸が一般的で、前後に開閉するスイング式の開き戸は珍しかったからとされるが、図書館という世界に入って行けることを象徴するような言葉でもあると考える。

「真理がわれらを自由にする」は国立国会図書館本館のカウンターの上に掲げられている。

国立国会図書館法の前文には、「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、ここに設立される。」とある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?