リバース型人工肩関節置換術

こんにちはkazuです

リバース型人工肩関節置換術に入らせて頂くので勉強しました。

・リバース型人工肩関節置換術のコンセプト

・適応

・手術手技

リバース型人工肩関節置換術のコンセプト

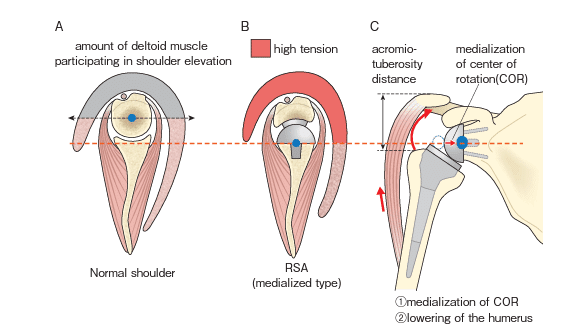

①骨頭の回転中心を内方化させて②上肢にtensionをかける

この2点に集約されます

前提として肩関節挙上には2つの要素が必要です

①三角筋による回転モーメント

②腱板による回転中心の固定

ご高齢の方は特に誘因が無くても加齢性の変化で腱板が切れてしまい、腱板機能不全を起こすことがよくあります。

すると②の回転中心の固定ができなくなり、三角筋による挙上の際に骨頭と肩峰部分が衝突します(インピンジメント)

通常リハビリで腱板機能の回復を図りますが、保存療法に抵抗性の場合も散見されます。

リバース型人工肩関節置換術はこのような場合に手術適応となる場合があります。

冒頭で述べた通りリバース型人工肩関節置換術は回転中心を内包化して、上肢を延長します。

回転中心が内包化することで、回転中心より遠位部分の挙上に寄与する三角筋の体積は増加します (Fig 1B)

また上肢が延長することで三角筋の緊張が高まります (Fig 1B)

上記2点により挙上に有利に働いてくれます。

この回転中心の内包化と上肢の延長がリバース型人工肩関節置換術における、肩関節機能回復の大事なコンセプトになります。

適応

腱板断裂に対しては以下の4つを全て満たすこと

①偽性肩麻痺

②保存療法に抵抗性

③Hamada分類 grade2,3(骨頭上昇)

④MRIで棘上筋かつ棘下筋にGoutallier分類 stage3以上の脂肪変性

手術手技

1.皮切

2.肩甲下筋展開

3.前方関節包と関節唇の切除

4.上腕骨頭脱臼、骨切り

5.関節窩の展開

6.関節窩インプラント設置

7.上腕骨側インプラント設置

8.閉創

1.皮切

烏口突起と三角筋粗面部を同定

12cmほどの斜切開をおきdelto pectoral approachで行う

皮切は橈側皮静脈の外側におく

橈側皮静脈は三角筋側、大胸筋側どちらによけても良い(分枝があり三角筋側にしか避けられないことも多い)

大胸筋上腕骨付着部を1cm程度縦方向に切開しLHBを同定

肩峰下滑液包、三角筋下滑液包の癒着を剥離

共同腱の同定

上腕骨を外旋させて肩甲下筋を同定

2.肩甲下筋展開

肩甲下筋を同定するにあたり以下の解剖が重要である

肩甲下筋上方は腱板疎部

外側は結節間溝

下方は上腕回旋動脈

3つ合わせて3 sisters

肩甲下筋は腱付着部で骨膜下に剥離し垂直方向に剥離、関節包も剥離する

3.前方関節包と関節唇の切除

グレノイド前下壁と後方にレトラクターをかけて視野を確保

肩甲下筋を裏打ちする前方、下方関節包と関節唇を切除し除去

グレノイドの辺縁を12時から6時まで露出

4.上腕骨頭脱臼、骨切り

上腕骨を伸展外旋させて脱臼

後捻20°で骨切り

腱板付着部は温存

5.関節窩の展開

グレノイドに前下方、後上方、後下方にレトラクターをかけて視野を確保

関節唇を全周性に除去

適宜視野を得るために後方の関節包を切開

6.関節窩インプラント設置

全周性に視野を確保出来ればガイドピンの挿入

ガイドピンは下方10度の角度をつけて、関節窩内版を抜くまで挿入

長さの測定(作図通りか確認)

リーミングしセンターペグ穴作成

ベースプレートの設置

ヘミスフィアの設置

女性 36-39mm 男性 39-42mm

7.上腕骨側インプラント設置

上腕骨のリーミング ブローチング

ステムの設置

ゆるいときにはセメント使用

整復は外転45°で牽引しながらインサートをスフィアの球面を滑らせながら整復

トライアルで内外旋、挙上、外転時にインピンジメントが無いことを確認

牽引時にスフィアとインサートにピストニングがないことを確認

肩甲下筋の修復のために2mmのKwireで骨孔を作成

8.閉創

SCCの修復は内外旋中間位 外転30度で修復

大胸筋を修復

まとめ

リバース型人工肩関節の概念、適応、手術手技を学びました。

外来だとリハビリで粘ってしまいますが、適応や具体的な手術手順に触れられたので、回復が難しい方には手術を提案し紹介するのもいいかもしれないと感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?