誰に書いてもらうべきなのか――kaze no tanbun 製作記3

西崎憲 with 奧定泰之・竹田純

この文は書きおろしの短文アンソロジー『 kaze no tanbun 特別ではない一

製作記1

製作記2

製作記4

製作記5

製作記6

†

書き下ろしタイプのアンソロジーの場合、もっとも重要な問題が何かということは言うまでもないだろう。誰に書いてもらうかということである。

『たべるのがおそい』を編集しているとき、どなたに原稿をお願いするかはもちろん一番の問題だった。

正確に数えたわけではないが、現代の日本で、寄稿をお願いしたいのは、百人弱くらいだろうかと、そのころわたしは考えていた。

未読の作家を読めば、その数はさらに増えるようにも思われたが、人は本を読んでばかりいるわけにはいかないのだ。残念ながら。

しかし kaze no tanbun を編むにあたって、わたしは考えた。

その百人弱の書き手がみな短文というジャンルにおいて優れているのだろうか? あるいは、自分が考えた百人以外に短文に特化したら優れた仕事を成し遂げる書き手が存在するのではないか?

けれども探索に費やす時間はあまりなかった。結局、方針は『たべるのがおそい』の創刊号と同じようなものになった。

「自分が畏怖をおぼえる書き手にお願いする」というものである。

当然ながら依頼リストを作るときは迷いに迷った。一年ほどかかったのではないかと思う。

なにしろこちらからお願いして使わない、あるいは書き直していただくといったことはことは通常は考えられない。よほど親しいかたでないかぎりは。

基本的には送られてきたものをそのまま使うことになる。だから依頼した瞬間に本の出来は決まってしまうと言っても過言ではないのだ。

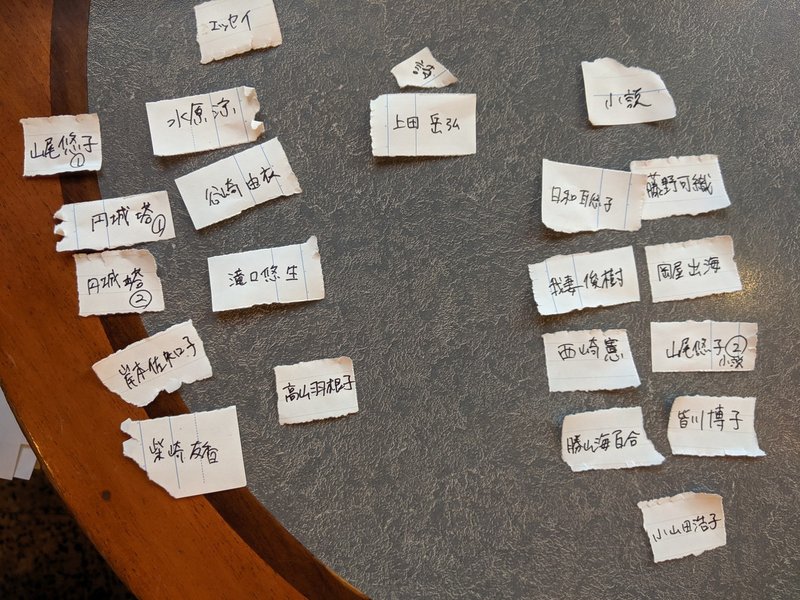

そしてそれぞれの推薦も含めて悩みに悩みぬいた結果が以下の16人+1人であった。作品タイトルも付記しよう。

山尾悠子「短文性について1」

岸本佐知子「年金生活」

柴崎友香「日壇公園」

勝山海百合 「リモナイア」

日和聡子「お迎え」

我妻俊樹「モーニング・モーニング・セット」

円城塔「for Smullyan」

皆川博子「昨日の肉は今日の豆」

上田岳弘「修羅と」

谷崎由依「北京の夏の離宮の春」

水原涼「Yさんのこと」

山尾悠子「短文性について2」

円城塔「店開き」

小山田浩子「カメ」

滝口悠生「半ドンでパン」

高山羽根子「日々と旅」

岡屋出海「午前中の鯱」

藤野可織「誕生」

西崎憲「オリアリー夫人」

この著者リストには何度も見ても、胸騒ぎといってもいいような感覚を覚える。

各著者とのやりとりで書きたいことは山ほどあるのだが、個人情報になるので、あまり詳しくは書けない。けれどぜひとも書いておきたいのは、皆川博子さんのことである。

皆川さんには春の日の朝の9時くらいに依頼メールを出した。そしてその日の夜7時に返事があって、なにかと思って開いたら、原稿が添付されていた。

つまり皆川博子さんは一日で今回の収録作品を書いてくれたのだ。

こういうことは珍しい、とメールにはあったが、想像できると思うが、驚きは深かった。

ほかの仕事を山ほど抱えていらっしゃるのに優先してくださったことにも心が動いたが、何より、企画と依頼を受けとって、創作意欲が一気に湧いたようすが、目に見えるようだったのだ。そして思った。皆川さんは文章を書くのが好きで好きでたまらないのだ、書かずにはいられないのだ、何十年も書いてきて、それでも好きの程度は塵ほども減じないのだ。

それは頭が下がるようなことであったし、勇気づけられるようなことでもあった。ありがとうございます、皆川さん、偉大なる先達よ!

ほかにもひとりひとりエピソードがある。ある著者は体調に極度に不安を抱えたなか、つねならざる集中力で作品を仕上げてくれた。その事実にも自分は畏怖のようなもの、書き手の凄みのようなものをおぼえた。

岡屋出海さんはコアなファンの多いマンガ『ものするひと』の作者オカヤイヅミさんである。偶然、文章を見る機会があり、寄稿をお願いすることになった。そしてその作品の魅力に舌を巻いた。

最後の作品が届いたのが8月16日の午後2時41分。

予定よりだいぶ遅れたが著者の方々に催促のメールを送ることはしなかった。

締切については編集者によって考えはだいぶ違うだろうが、自分は催促はあまりしたくないほうである。催促をすると完成はするけれど、良い作品が完成するかどうかはすこし怪しい。急いだものになる可能性が高いように思うのだ。もちろん刊行スケジュールというものがあるのだが。

原稿は集まった。ついに本番である。わたしたちはふたたび打ちあわせを行った。

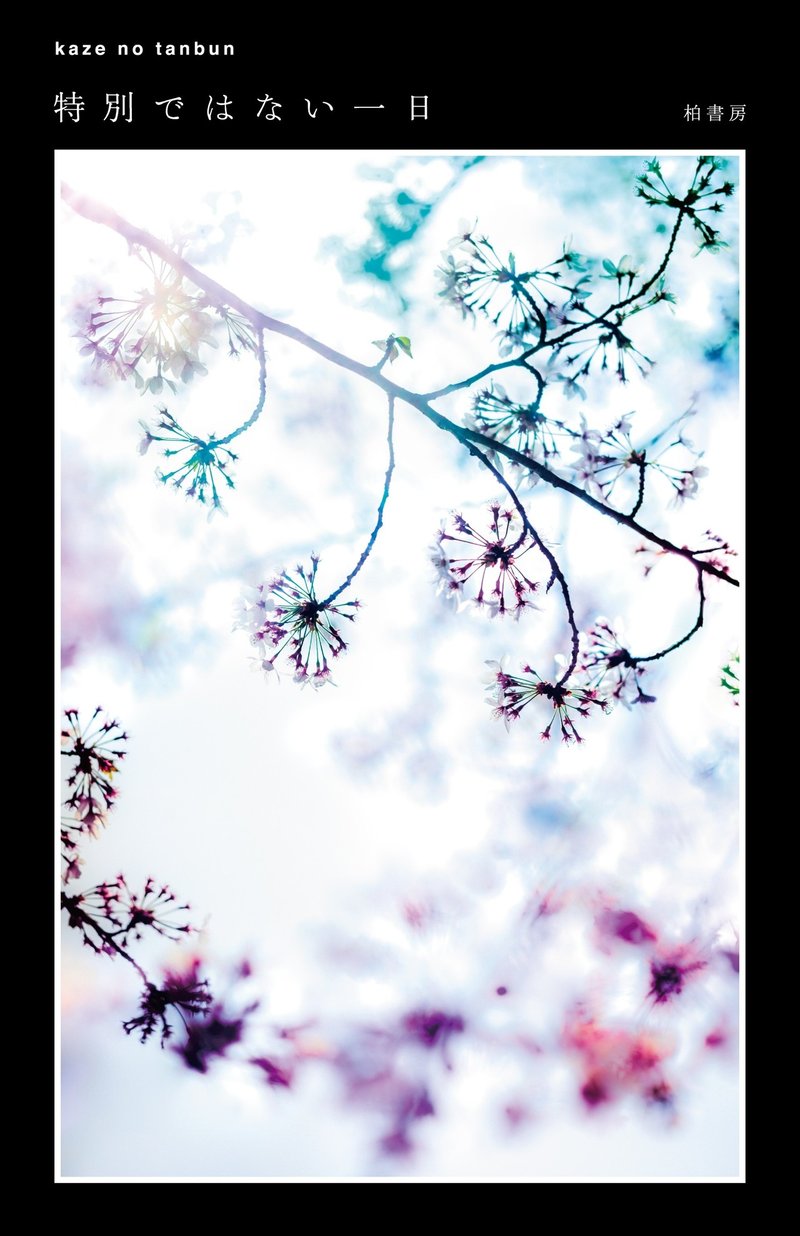

シリーズ一冊目の装幀は写真でいくことに決めていた。奧定さん推薦の写真家武田陽介さんの作品である。

武田さんが最近撮ったもので今回の本にあいそうなものを、奧定さんが武田さんと相談の上、5作選び、それを3人で検討する。どれも美しい。

最後に2作のあいだで迷う。ひとつは暗いが、おそろしく色合いの美しいもの。ほんとうに見たことがないような深い色だった。

もうひとつは青く不思議な透明感のあるもの。別世界の窓のようなもの。

相談の上、後者を選ぶ。

内容がそれほど重くないこと、書店で平積みにされたときの見え方を考えたのだ。

そして、3人で収録順を考える。これは楽しくも苦しい作業だった。

集まった原稿はもちろん素晴らしいものだった。しかしひとつ問題があった。統一感に欠けていたのである。

それは必然の結果であると言えた。なにしろ共通点は短文であるというだけで、内容はエッセイ的なものも、短篇的なものも、詩のようなものもあったのだ。そして個々のものはものすごく面白いものの、それをまとめる必然性のようなものは見えなかった。

だから、順番でまず何とかしようと考えた。

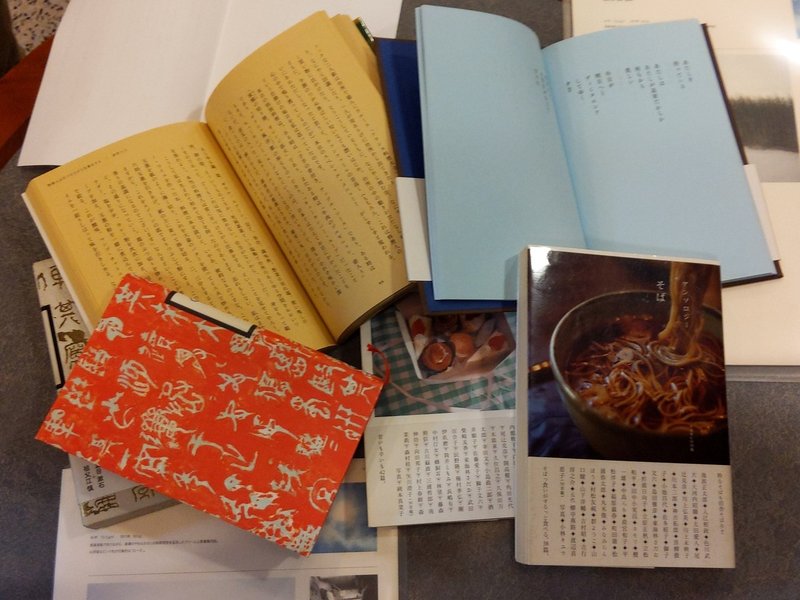

みなであれこれと池袋の服部珈琲舎の2階で、高校の文学部みたいな雰囲気で話しあった。

服部珈琲舎

順番の下案を作る西崎

竹田さん製作の高性能順番作成装置

奧定さん持参の紙や本文の参考本。カレー色の紙を使ったカレーの本。右上の谷川俊太郎さんの詩集の紙は、名久井直子さんがこの本のために作ったものとのこと。

結果、上に記した並びに落ち着いた。

さらに話しているうちに、統一感を飛躍的に高めるアイディアが浮かびでた。それについてはここでは書かない。ぜひ現物で確認していただきたい。

その日は打ちあわせの打ちあげをした。話題は尽きなかった。場所は竹田さんの知っている服部珈琲舎近くの居酒屋だった。何年経っても憶えているような夜になった。

このあたりから中心になっていったのは、奧定さんだった。奧定さんはものすごいヴァイタリティーの持ち主であり、アイディアの塊のような人であり、さらにそのアイディアを意図通りに実現させる力の持ち主だった。

判型、レイアウトのアイディア、そして精興社の活字を使うこと、そういったことが奧定さんの体から躍りでた。

精興社の活字!

ああ、あこがれの精興社のフォント、それが使えるのだ。喜ぶまいことか。

竹田さんの仕事も本格的にはじまった。社内での必要な手続き、校正の手配、奧定さんとの表紙関連の作業、イベントの準備、八面六臂の活躍である。

そしてある日、奧定さんからつぎのようなメールが届く。

10月4日夜、ついに書影の画像が奧定さんから送られてくる。

コレハ自分ガ見タナカデ最高ニ美シイ本ダ。

わたしは震えながら宮澤賢治のような文体でそう思った。

続く。

刊行記念イベント

青山ブックセンター 10月26日 (土) 開場 17:30

池袋ジュンク堂 11月2日(土) 開場 18:30

附録

note に文を書くのですが、写真が少し足りないのです、と寄稿者の皆様に、お願いとも泣き言とも言えないことを書いた結果、勝山海百合さんが以下の写真を送ってくださった。勝山さんが今年のアイルランドで開催されたSFのワールドコンに参加されたときの写真だそうです。車は『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアン!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?