本はどこから作るのか――kaze no tanbun 製作記2

本はどこから作るのか――kaze no tanbun『特別ではない一日』

西崎憲 with 奧定泰之・竹田純

1 本はどこから作るのか

本はいったいどこから作るのが正しいのだろう。

柏書房の竹田さんと打合わせを進めながら、わたしはそんなことを考えていた。

本を構成する要素はたくさんある。一般的にはもちろん内容がまず先にくるはずだ。内容があって、それをもとにして本を作る。

まあそれが当たり前である。

内容がまだない場合でもたいていは書き下ろしという形で準備は整っていて、最優先事項であるという事実は動かない。

しかし作るほうはそうでも、読者のほうはどうだろう。

読むほうはみんな内容をまず丹念に確認してから買うのだろうか。

わたしは意外にそうでもないように思う。

この作者ならばかならず買う、あるいは興味のあるジャンルだったら買う、ということであれば、それは内容が先と言えるだろうが、自分はそれ以外の要素に惹かれて本を買ったり、注文したりする場合がある。装幀やタイトルや佇まいに惹かれて。

それはわたしだけだろうか。いやいや、そんなことはないだろう。

既知の作者やジャンルだけしか買わないとしたら、読書の幅は広がらない。どんなに狭量な読書家でも、新しくて面白いものをどこかで求めているものではないだろうか。そういうものが必要でないとしたら、同じ本をずっと読み返せばいいのだから。繰り返し読む価値のあるものはすでにたくさんある。

だからわたしは装幀から作ってみるのはどうだろうと考えた。

自分は装幀が気にいって買うことも多い。装幀だけでベストセラーになることはさすがに難しいだろうが、装幀の魅力だけで3千部くらいは売れたりしないのだろうか。試してみる価値はないのだろうか。

この企画でも、装幀あるいはブックデザインは、もちろん最重要要素のひとつに数えていた。どんなに内容が素晴らしくても、装幀がよくなければとうてい満足はできない。装幀やブックデザインには最善が尽くされなければならない。

だから、装幀にかんして見識の高い人物をひとり加えて三人体制にすることは竹田さんと話していて自然に決まった。そして竹田さんの強い推薦で奧定泰之さんにお願いすることになった。

最初の3人での打合わせの際、わたしは奥定さんに、まず装幀を決めて、それから原稿を発注するのはどうかと相談した。

しかし返事は、いや、それは難しい、といった旨のものだった。わたしは残念に思いながら、しょうがないだろうなとも感じた。企図としては面白いものの、ひとりの人間に責任が集中しすぎるような気もしたのだった。

しかし竹田さんとの出会いも秀逸だったが、奥定さんとの出会いも印象的だった。

とうてい初対面とは思えなかった。はじめに「どうも」といった挨拶をかわして、そのつぎの言葉からすでに、判型は縦長はどうでしょう、といったディープな検討事項に踏みこんでいたのだ。

はじめて会った者同士の探りあい、すりあわせといったものはなかった。たぶんこれはあれだろう、両者とも「本馬鹿」だったからだろう(本当に馬鹿という意味ではない。本が馬鹿みたいに好きだということである)。

奥定さんは初回の打合わせにあわせてシリーズ全体のデザインのプランを作ってきたし、1冊目の表紙の案を、ヴァリエイション含めてプリントアウトして持ってきた。さらに参考書籍6、7冊を旅行用トランクに入れて持ってきた。

ほかの分野も含めて、初回であれほどはかどった打合わせというのは、記憶にない。

さらにその打合わせのなかで、さまざまなアイディアが浮上した。3人ともこれまでになかったことが、したくてたまらなかったのだろう。

栞紐が2本の本はどうか。

カバーを裏返しにしてやるとタイトルとバーコードが消える本はどうか。

そして話しているうちに、宣伝面でのアイディアも浮かんできた。

『たべるのがおそい』の編集をやったおかげで、わたしはただ原稿を集めて編集するのが、本を作ることではないことに気がついた。宣伝して、届けるべき人たちのところまで届けるのが、本を作ることなのだ。あらためて考えてみるとあまりに当たり前のことであるが。

わたしは竹田さんと奥定さんに「作り手を見せる」「作る過程を見せる」本を作るのはどうかたずねた。作ること自体が宣伝の素材になるようなそんな本。作る過程が面白く、仕上がりも面白い本。

そう、そのアイディアを思いついたためだ。いまこうして note に記事を書いているのは。実践というわけである。

2 短文と依頼

こうして製作記を書いていて気がついたのだが、どうも考えたこと全部を書くのは無理らしい。全部を書くと「意識の流れ」のような難解な読み物になってしまうはずで、ところどころはしょったり、まとめたりすることをお許し願いたい。

なぜ、「短文」なのか、なぜ1冊目が 『特別ではない一日』というタイトルなのかを、誰もが納得するような形で書くことはできない。自分でもはっきりとしていないところがあるのだ。

しかしわたしが短文に惹かれてきた歴史は短くはなく、最初に短文という形式を意識したのはホルヘ・ルイス・ボルヘスの『ボルヘス怪奇譚集』ではなかったかと思う。

これは「短文」に最初に触れるものとしては絶好で、わたしは擦りきれるほど読んだ。比喩ではない。実際に手で持つ箇所が擦りきれたのである。

そしてつぎがW・ベンヤミンの比類なき散文である。

帯に「アフォリズム」とあるが、アフォリズム、詩文、エッセイに似てはいるものの、そのどれにも収斂されない、短文としか言いようのない形式。

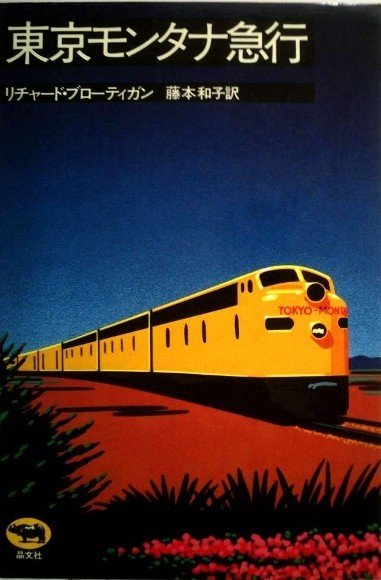

そしてもう1冊、おそらく3冊のなかでもっとも多くの読書を魅了するだろう。リチャード・ブローティガンの『東京モンタナ急行』。

なぜこれほど短文に惹かれるのか、自分でも不思議でしょうがない。短文の持つ力はおそらく美でもなく詩でもない。それらにとても近いものではあるが、そうではない。もちろんストーリーテリングでもなければ、ポーの主張したエンドエフェクトでもない。短文には物語はないし、気の利いたオチのようなものがあるわけでもない。

ものすごく大きな問題として、そのように自分がよく理解していないジャンルの作品を、はたして他人に発注できるのかどうか、というのがあった。

人は自分の理解していないことを説明できるものだろうか。

いやできるとは思えない。

しかし、しかしである。人間は理解はしなくても再現ができることがある。そこにわたしは一縷の希望を見いだした。具体例として自分が書いたものを例として添付することにしたのだ。

しかし、それにはリスクもあった。なにしろ異例ずくめなのだ。

依頼される側はそれで気分を害さないだろうか、自分が書いた作品を添付して依頼してくる編集者はそうとうに「痛い」のではないだろうか。あきれられるのではないだろうか。

そしてそれによって、こちらの考える「短文」のニュアンスが伝わったとしても、そのことによって書き手の想像力を制限してしまうのではないだろうか。短文という縛り以外に、ごく漠然としたテーマだが「特別ではない一日」という制約まである。こちらもまたわかったようなわからないようなテーマだ。

さまざまな不安があった。結局、参考作品は添付するが、読むか読まないかは寄稿者にまかせることにした。そしてそのことによって興味深い疑問がひとつ生まれた。寄稿者の方々ははたして参考作品を読んで書くのだろうか、読まないで書くのだろうか、という疑問。いつかそのことは訊いてみたいと思っている。

逆の立場だったら、もし自分だったら、たぶん読んでいないと思う。

いまどちらだったかわかっているのは藤野可織さんだけである。藤野さんは書く前に読んだようだ。

参考までに依頼書の一部とわたしの書いた参考作品の一部を示しておこう。依頼書は画像付きにして、イメージが伝わりやすいものにした。こういうところばかりに力を割いてと思われる危険性もあったのだが。

こちらは参考作品である。

そしていよいよアンソロジーのメインの作業をはじめるときがやってきた。どなたに依頼するかの決定と、具体的な依頼作業である。

次回につづく

柏書房 kaze no tanbun 『特別ではない一日』

寄稿者(敬称略50音順)

我妻俊樹 上田岳弘 円城塔 岡屋出海

小山田浩子 勝山海百合 岸本佐知子

柴崎友香 高山羽根子 滝口悠生

谷崎由依 西崎憲 日和聡子 藤野可織

水原涼 皆川博子 山尾悠子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?