1996年からの私〜第13回(04年)NOAH増刊号の光と影〔後編〕

誤算続きだった試合当日

前回は増刊号を売るために私がおこなった仕掛けを紹介しました。今回は試合当日のこと、そして後日談を紹介していきましょう。NOAH7・10東京ドーム大会のメインは小橋建太vs秋山準のGHC戦。他にも三沢光晴と武藤敬司の初遭遇、獣神サンダー・ライガーvs金丸義信、丸KENタッグに杉浦貴とケンドー・カシンのコンビが挑むジュニアタッグ戦などがラインナップされていました。

私はメインの小橋vs秋山戦を担当。ここに至るまでに二人をたっぷり取材してきたので、渾身のリポートを作り上げ、企画物と合わせて完璧な増刊号を作るという気持ちでした。

実際、小橋vs秋山戦はこの年の年間ベストバウトに輝く死闘となり、あとは私がそれをしっかり伝えるだけの状況となりました。第11回で書いたように、この頃には試合が終わってコメントをとったら頭の中では原稿が完成するようになっていました。このときもほぼ完成していて後は行数を整えて仕上げるだけ。ところが…。

前回書いた通り、この増刊号は本誌のような中綴じではなく、背をつける無線綴じにしたため糊付けが必要で、通常よりも締め切りが厳しく設定されていました。試合が終わって朝6時までに入稿。しかも大会は土曜日で、日曜日には本誌の入稿があるため、その締め切りは絶対だと念押しされていました。

私は仕事が早かったので、どんな条件でも大丈夫という自信もありました。しかし、いくつかの誤算が重なって、想定していたプランが崩れていくことになります。

まず全試合か終わって編集部に戻り、台割を決める会議をします。そしてページの割り振りを決め、スタッフに全体的な方向性の指示を出します。その後、軽く食事をして作業開始。本来ならこのくらいのタイミングでカメラマンからDVD(当時はCDかな?)が納品されるはずなのですが、メインは写真の量が膨大でデータの取り込み、DVDのコピーにかなりの時間がかかっていました。

撮影にあたっていた4人のカメラマンからDVDが届くと、まずは編集長が表紙写真のセレクトをします。このアキ時間に原稿を書ければいいのですが、他のスタッフから扉写真やコピーの相談を受けたり、若手の写真選びやタイトルのチェックをするため、まだ自分の作業にはとりかかれません。

編集長が表紙にセレクトしたのはフィニッシュとなったバーニングハンマーの写真。これは大正解です。となると、巻頭カラーの扉は同じような写真にすることはできません。何千枚とある写真を全部見て、最適な静止画をチョイスします。ここでも一つ誤算が生じます。当時のデジカメの性能の問題もあり、スタンドからの望遠写真がかなり重たいデータで撮影されていました。一枚開くだけでも相当な時間を要しました。全部見ていたら時間が何時間あっても足りないと判断して、望遠写真は使わないことを決め、作業スピードアップにシフトします(実際、増刊号のメインはスタンドからの望遠写真を一枚も使っていません)。

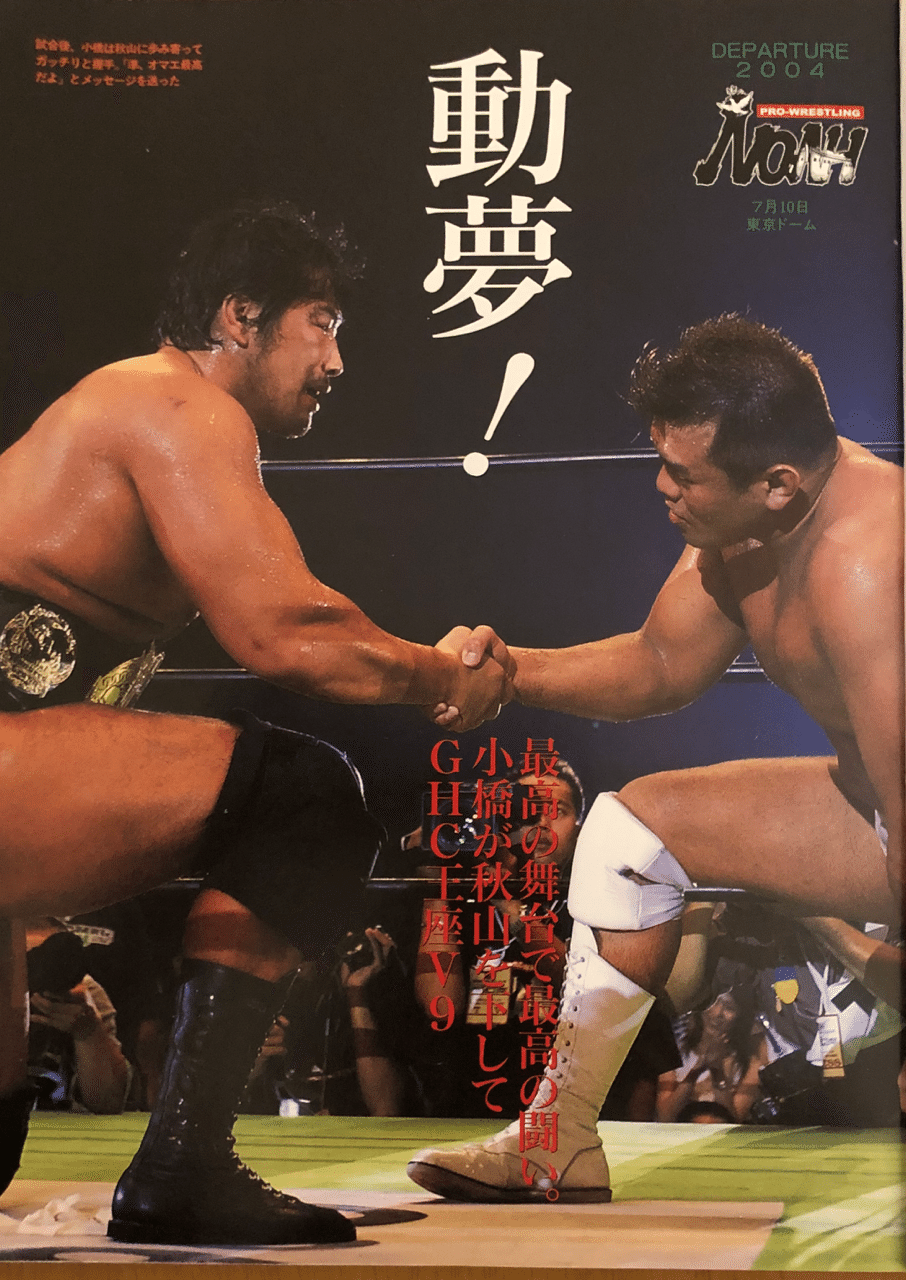

1000枚超の写真の中から私が扉に選んだのは試合後の握手シーンでした。二人の目が合った場面はこのワンカットだけで、見つけた瞬間に扉は決まりました。無難なのはベルトを巻いた小橋選手のガッツポーズ写真ですが、この試合は敗者の秋山選手も主役なので、必ず二人が同等で写っているショットにしたかったのです。この扉写真を決めるだけで1時間くらいは要しています。

セレクト写真の大パズル大会をして、見出しとキャプションをつけてデザイン出し。すでに締め切りまでの2時間程度しかありません。まだ2時間あれば原稿を書くには十分でしたが、ここでまたしても誤算が…。

この日は週末ということもあって人手不足で、即日原稿の経験がほとんどない若手も起用していました。半ページ2つくらいなら大丈夫だろうと考えていましたが、かなり苦戦していたため、自分の仕事は中断して、まずは若手の原稿を仕上げることを優先しました。

なんとかすべての作業を終えていよいよ自分の原稿となった時には、すでにリミットまで1時間を切っていました。3000字程度の原稿なので普通の状態なら1時間あれば十分ですが、これだけバタバタしていたら、頭の中で完成していたはずの原稿がぐちゃぐちゃになっていて、なかなかスピードが上がらず…。最高のものを作るという自分にかけていたプレッシャーが焦りを生み、パニックになってしまったのです。

最後は急かされ、急かされ、「もうこれでいい」と無理やり自分を納得させて入稿。画竜点睛を欠くとはまさにこのこと。最後の最後まで完璧なつくりにこだわっていたのに、自分が最後に一番やってはいけない失敗をして、最高の一冊になるはずの増刊号は最低の一冊になってしまいました。

自分の気持ちの問題なので、原稿を読んでも一般の方にはどこが問題だったのかわからないと思います。しかし、自分の中では不本意な仕事をしてしまったショックが大きく、増刊号が発売になった後、編集長に「こんな仕事をするヤツが偉そうに現場に行くのは良くないと思うので、現場から外してください」と現場からの降板を願い出ました。

「大事なのは失敗しないことではない」(小橋建太)

落ち込んでいても週刊誌は止まりません。後日、増刊号を渡しつつ、小橋さんにインタビュー。そのときに不本意な仕事をしてしまったことを告げ、責任をとって現場から降りる意向であることを伝えました。小橋さんは決して饒舌なタイプではありませんが、このとき、言われた言葉は忘れられません。

「佐久間くん、誰でも失敗することはあるよ。俺だって何度も失敗してるしね。大事なのは失敗しないことじゃないんだよ。失敗しても諦めないで、またチャレンジすることが大事なんじゃないかな」

失敗したから現場から降りる。それは責任を取っているようで、実は逃げているだけなのかもしれない。もう一度同じ状況になったときに乗り越える自信がないから、現実逃避しようとしているだけなのではないか。小橋さんの言葉を聞いて、いろいろ考えていると、自分の選択がチープなものに思えてきました。

困難にぶつかったとき、一度逃げると、また同じような場面に遭遇したときも逃げるようになってしまいます。逃げることを覚えたらクセになってしまう。だから困難からは逃げるのではなく、乗り越えないといけない。失いかけた自信を取り戻すためにもう一度自分を奮い立たせ、チャレンジすることを選択しました。

04年のNOAH増刊号は、売り上げで周囲から高い評価を受けたと同時に、原稿の失敗により、新人の頃のようにガムシャラに取り組もうという気持ちにもなれました。失敗は決して悪いことではない。うまくいかなかったからこそわかることもある。この経験を通じて大切なことを学ぶことができました。

以前にも書いていますが、何もしなければ失敗することはありません。しかし、何もしないことが一番の失敗だと思います。チャレンジしてうまくいかなくても、その経験は必ず自分にプラスになるので、失敗を恐れずにトライする。その積み重ねが今の自分を作っています。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?