時枝誠記と現象学 8

第2章 詞辞論

第7節 「語の形式的接続と意味的接続」

「零記号」の構築と温泉と休息

時枝は1937年1月に「文の解釈上より見た助詞助動詞」を脱稿したのち、言語過程説の理論を初めて本格的に展開した論文「心的過程としての言語本質観」を同年2月に脱稿します。けれどもその後、時枝は次の論文がなかなか書けず、苦しみます。次の論文とは、用言に陳述があるように見える現象をどう扱うかという問題を含むところの、語の意味的接続に関する論、すなわち統語論に関する論文です(「語の形式的接続と意味的接続」【『国語と国文学』1937年8月】)。この論文は、時枝の有名な「零記号」論および「辞による総括機能」論の初出でもあります。

時枝の弟子の鈴木一彦による「時枝誠記伝」には、このあたりの様子について、次のような記述があります。

《…(1937年2月に「心的過程としての言語本質観」を脱稿したあと時枝は――引用者注)続いて「語の意味の接続と形式的接続」といったことについて書き出したがなかなか進行しなかったらしい。これを中止して、体調の回復した夫人と一か月の九州への旅に出る。別府・湯布院・海雲台に入湯して京城(「京城」は現在のソウル、「海雲台」はプサンの温泉――引用者注)に帰る。旅行中に、「新古今和歌集」・「千鳥」その他三重吉の作品・「銀の匙」「波」などを読んでいる。一仕事を終えてほっとした様子がここに窺われる。

この旅行の後、提唱した言語本質観に基づいて次々に論文が書かれる》(鈴木一彦「時枝誠記伝」、『日本語学者列伝』【明治書院、1997年】180頁)

時枝はこうして、なかなか論文を書くことができず、九州旅行にて一か月ほど心身を休め、お湯に入り小説を読むなどしてリラックスして過ごし、そうしてその後に論文を書き始め、「心的過程としての言語本質観」を脱稿した1937年2月8日から三か月のちの1937年5月4日に「語の形式的接続と意味的接続」を脱稿します。この論文で時枝は、用言における陳述の問題を含む統語論について考察を深め、初めて「零記号」の考えかたを公表しています。----こうして見てくると、今では有名な「零記号」という概念を生みだすのに時枝が相当苦労していたことがうかがわれます。最初は「だめだ、書けない」となったのだと思われますが、それを開き直って旅行へ行ってインターバルをとり、お湯に入ったり好きな小説を読んだりとリフレッシュをして、危機を乗り越えたのではないかと思われます(いま論文で悩んでいる人びとの参考にもなるのではないでしょうか。人は考えて考えて考え抜いたあと、リラックスして休憩を入れると、新しい発想を思いついたりするのかもしれません)。

「統合関係」と「添加関係」

時枝は1937年5月に「語の形式的接続と意味的接続」を脱稿しますが、それから約2年後に脱稿した「言語に於ける単位と単語について」(1939年2月2日脱稿)において、次のように述べています。

《…以上の如き単語分類の射程は、私の貧しい研究に於いても僅少ではなかつた。独立非独立の分類基準によつて混乱する接尾語と助詞助動詞の限界、解釈への文法の合理的協力、敬語の本質、用字法の体系、更に進んで文の本質の説明等、皆右の単語分類に出発しないものはない》(「言語に於ける単位と単語について」)

つまり、時枝の構築した新しい詞辞論によって展望される新たな理論的な射程は、私が要約してみると、

① 「助詞助動詞」と接尾語との区別に関する問題

② 解釈へと結びつく合理的な文法論の構築

③ 敬語の本質の解明

④ 用字法の体系の整理

⑤ 文の本質の合理的な説明

となります。

――ここで扱う「語の形式的接続と意味的接続」は、上記の②「解釈へと結びつく合理的な文法論の構築」および⑤「文の本質の合理的な説明」などに関わってくるものです。語や句を含む文の構造がどのようにして文の意味に関わっているかを研究する分野を仮に「統語論」とするならば、時枝はこの論文において、自らの言語本質論の立場からまさに「統語論」を構築しようとしているといえるでしょう。

統語論に関しては、すでに時枝は、1937年1月脱稿の「文の解釈上より見た助詞助動詞」において、次のように述べていました。

《…既に私は第四章に於いて助動詞中より受身可能使役等の助動詞を除外してこれを接尾辞或は複語尾とすべきであると述べた際に触れたことであるが、助詞助動詞とそれが接続する語との意味の連関関係、接尾辞とそれが接続する語との意味の連関関係がここに重要な問題となるのである。このことは、語の形式上意義上の独立不独立とは全く別個の問題であることに注意されたいのである。動詞と助動詞、名詞と助詞、これらの意味の連関関係は、既に述べた様に、加算法的な意味の追加である。

私は……私------は = A+B

行きたい……行き------たい = C+D

然るに接尾辞と考へられる受身以下の動詞に接続するもの、及びその他の語に接続するものは、その意味の連関関係に於いては、乗算的であつて、意味の主要な決定部分は寧ろ接尾辞である。

怪しまる……怪しま――る = A×B

恐ろしがる……恐ろし――がる = C×D

悲しさ……悲し――さ = E×F

かくの如き連関関係は、又畳語と複合語との間にも成立する。畳語に於いては、

ちちはは……ちち――はは A+B

よくあしく……よく――あしく = C+D

複合語に於いては、

うさぎうま……うさぎ――うま = A×B

うちやぶる……うち――やぶる = C×D

かく意味の連関関係から見て来るならば、接尾辞は、複合語の最後の項、即ちその意味の決定部と何等異る処はない。これ即ち接尾辞の本質を示す事実であつて、私は接尾辞は、他の概念語と全く同じものであると考へたいのである。只異ることは、その意味が稀薄に感ぜられて把握に困難であることと、種々な語に共通して意味の決定部となることであるが、これは他の概念語に於いても存することであつて程度上のことで、特に接尾辞を特色付ける事実ではない。接尾辞が意味の決定部であつて、只単に添加したに過ぎないと云ふ程度の軽いものでなく、次の意味の理解に於いては重要なものであること、複合語の最終項と同様である》(時枝誠記「文の解釈上より見た助詞助動詞」、太字は引用者)

ここで時枝は、「私は」における「私」と「は」の接続関係を形式的観点からではなく、意味的観点からとらえるならば、それは「加算法的」であると述べています。つまり、前者に接続する後者は意味的に何かしら異質なものとして存在しており、かつその意味的に異質な存在である後者が前者に加わることを意味しているのではないかと思われます。この後の論文「語の形式的接続と意味的接続」において時枝は、このような関係を「添加関係」であると述べています。次に時枝は、「怪しまる」の「怪しま」と「る」との接続関係を意味的観点からとらえるならば、「乗算的」であると述べています。この「乗算的」ということの意味は、前者に接続する後者は意味的に何かしら同質のものとして存在しており、かつその意味的に同質な後者が前者を含んだ状態で重なる(すなわち統合する)ことを言い表しています。そして、その場合意味的決定部は後者にある、とも述べています。意味的決定部は後者にあるけれども、両者は融合している、という認識があると思います。この「乗算的」という関係は、「語の形式的接続と意味的接続」においては、「統合関係」であると述べられます。このあたりの論述は、私も初めて読んだとき、「添加ってなに?」という感じで、あまり理解できなかったのですが、時枝が比喩として挙げている「畳語」と「複合語」の関係を考えてみると分かりやすいと思います。「畳語」の方は、「添加関係」の比喩であり、意味的に完全に融合することなく複数の概念を表しているけれども、「複合語」の方は、「統合関係」の比喩であり、意味的に完全に融合をし、一概念を表している、といえるでしょう(「うさぎうま」で「ロバ」の概念を表すなど)。ただ、「統合関係」の方は、接尾語などはそれ自身一概念を表しているといえるので、「複合語」と完全に一緒のようにとらえることはできませんが、ただ統語論の範疇において文を意味的に分析するという大きな観点からするならば、接尾語も含めて客体的な認識が統合されて意味的に或るまとまりを形成している、すなわちそれらは意味的に重なり合い融合している、ということはいえると思います。これに対して、「添加関係」の方は、複数の形式に複数の概念が対応しているという側面では「畳語」と同じ構造であり、文を意味的に分析する観点からいうならば、別々の性質の認識が「添加」されている関係ということになります。

次に時枝は、「文の解釈上より見た助詞助動詞」脱稿から四か月後、「語の形式的接続と意味的接続」において、日本語の接続関係を「形式的接続関係」と「意味的接続関係」とに分け、これまでの日本における接続関係の研究の対象は主に「形式的接続関係」であったが、これからは「意味的接続関係」について考察しなければならないとして、次のように述べます。

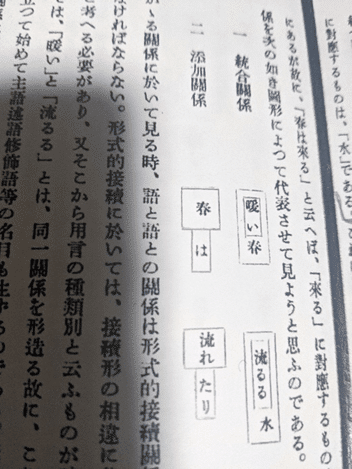

《 近世国語学史上に指摘された語と語との接続関係は、これを単に形式的に見れば、凡て皆一様に語と語との接続と云ふに止まるのであるが、これを意味的に見る時、被接続語と接続語との間に、二類の全く異つた関係の型を見出すのである。今これを仮に次の如く呼ぶこととする。

一 統合的接続関係

二 添加的接続関係

統合的接続関係とは、例へば、「暖い春」「流るる水」「はげしく打つ」に於けるが如き関係であつて、若しこれを単に形式的に見るならば、「暖い春」は、形容詞の連体形と体言との接続であり、「流るる水」は、動詞の連体形と体言との接続であり、「はげしく打つ」は、形容詞の連用形と動詞との接続であるが、意味的に見れば、上の語が下の語を装定し、下の語が上の語を統合して居ると考へられるのである。次に、添加的接続関係とは、例へば、「春は」「流れたり」に於けるが如き関係であつて、若しこれを単に形式的に見るならば、「春は」は、体言と助詞との接続であり、「流れたり」は、動詞の連用形と助動詞との接続であつて、第一の場合と区別が認められないのであるが、意味的に見れば、上の語が下の語に統合せられるのでなく、上の語に下の語の意味が添加されたものである。それは、対象である事実「春」「流れ」に、話手の志向作用即ち話手の立場、情緒、判断、意志等が添加されたことを表すのである》(「語の形式的接続と意味的接続」。太字は引用者)

このように、この論文において、時枝が「添加関係」において上の語に「添加」されるとしたところのものは、実は「話手の志向作用即ち話手の立場、情緒、判断、意志等」だった、すなわち「添加関係」とは、客体的なものに主体的なものが付け加わった関係のことであった、ということが明らかになります。また、「下の語が上の語を統合して居る」「統合関係」とは、概念語が下の位置の概念語に意味的に一括りにされていると理解すると分かりやすいと思います。

「入子型構造形式」の原型

時枝はさらに続けて、以上のような意味的接続関係の二つの型について、その意味的連関のありかたを把握しやすくするために、次のような図形で表すことを提案します。

《かかる関係に於いて見る時、語と語との関係は形式的接続関係とは別の価値に於て、即ち意味的範疇に於いて見られなければならない。形式的接続に於いては、接続形の相違に基いて、「暖い」と「流るる」とは別の範疇に属するものと考へる必要があり、又そこから用言の種類別と云ふものが確立されるに至つたのであるが、意味的接続関係に於いては、「暖い」と「流るる」とは、同一関係を形造る故に、これを同一範疇のものと認めて差支へない。かかる見地に立つて始めて主語述語修飾語等の名目も生ずるのである。既に挙げた処の一二の例に就いて見れば、統合添加の二の関係は、只単に形式的接続関係を、別の言葉に云ひ替へたに過ぎない様に見られるであらう。そして屢々用言の活用形は意味的関係を表すが如く考へられるであらう。併し乍らこの意味的接続の観念は、決して形式的接続関係に規定されて出て来た処のものでなく、全く別の根拠の上に立つものであることを牢記しなければならない。形式的接続より帰納せられた用言の活用形は、従つて意味的関係を明らかにする何等の手懸りにもならないのである。故に、『形容詞の連体形には体言を修飾する職能がある』といふ様な説明は、屢々国語の観察を混乱させるものである。例へば、「風暖き春」と云つた場合、形式的には、「暖き」は形容詞の連体形を以て、体言「春」に接続して居るが、「暖き」は、決して修飾語としての機能を持つたものではない。それは「風」に対して述語の位格を持つたものである。体言「春」に対して修飾語の位置に立つものは、(風暖き)全体である。かくの如く、意味的接続の観念は、従来の接続研究の埒外に我々を導くものであつて、そこに私は広大な視野の展開を予想することが出来る》(「語の形式的接続と意味的接続」)

これは、1939年3月に雑誌『文学』発表の「言語に於ける単位と単語について」にて「入子型構造形式」と命名され、その後『原論』の文法論第三節「単語の排列形式と入子型構造形式」にて本格的に展開された、言語過程説の立場からする時枝独自の統語論の初出です。入子型構造形式とは、文中の語や句を意味的連関を重視した立場から分かりやすく図示したものです。上に「全く別の根拠」とあるのは、ようするに時枝自身の新しい詞辞論のことをさしています。

《…統合関係に於ける統合の主体は、凡て私の所謂概念語(=詞【引用者注】)の範疇に属する語であることが知られるのである。(中略)添加関係は、助詞及び助動詞の添加によつて成立するのであつて、それらは私の所謂観念語(=辞【引用者注】)の範疇に属する処の語である》

このように時枝は、自らが日本の伝統的な考えかたに即して構築した新しい詞辞論に基づいて、新しい独自の統語論を構築していきます。時枝による有名な辞による「総括機能」論も、この論文が初出です。

《 語の接続関係を、これを意味的に見る時、「暖い・春」或は「春・は」の如き二の型が認められ、前者は「春」が「暖い」を統合するものであり、後者は「は」が「春」に添加するものであることは既に述べた処である。この意味的関係の現象を、更に深く観察する時、国語の文に於いて、次に述べる様な二の構造形式を見出すことが出来るのである。

先づ論述の便宜上、添加関係の場合を観察するのに、被接続語は、接続語である助詞助動詞に対して、常に結合を作り、総括されて接続されようとする傾向を持つ。この現象は、例へば、

春・は 登る・も 咲か・む

の如き例に於いては、「春」「登る」「咲か」は、本来それ自身二者でなく一体である故著しい事実としては現れないが、例へば、

春秋・は 草花・も 咲き乱れ・む

の如き場合に於いては、「は」「も」「む」は、夫々「春秋」「草花」「咲き乱れ」を一体として総括し、それ全体に添加されたものと考へなければならない。更に又例へば、

波立つ・は 波立た・む

に於いては、「は」「む」は、夫々「波立つ」「波立た」を一体として総括し、それ全体に添加されたと考へるべきである。この際、被接続語の側からいへば、「は」「む」の添加により、「波」「立つ」と云ふ二の語が、単なる語の排列ではなく、一体となつて総括され、そこに統一ある思想が成立されたと考へられる。若し添加した接続語の側から云へば、「は」「む」は、「波」「立つ」と云ふ二の語を一体として総括する機能があるとも見られるのである。かくの如き機能により統一総括された被接続語の構造を、仮に「連結的構造」と名付けるならば、「草花」は二の観念の連結されたものであり、「波立つ」に就いても同様なことが云ひ得ると思ふ。かくの如き畳語或は主語述語の連結は、所謂接続とは別個のものであつて、語それ自身には何等接続機能を有しないのである。添加的接続関係にある助詞助動詞の持つ右の如き総括する機能は、次の如き、

海は波立た〔む〕

に於いても同様で、「む」は更に別の観念「海は」をも総括し、

(海は波立た)――む

の如き構造に於いて意味が理解されなければならない。「む」は話者の想像であつて、此の際(海は波立つ)と云ふ事実全体に対する想像となるのである。かくの如き意味的関係に対する考方は、更に進んで、

冬は海は波立た〔む〕

の場合に於いても、「む」は同様に、総括された事実(冬は海は波立た)に添加するものと考へなければならない》(「語の形式的接続と意味的接続」)

このように時枝は、添加的接続関係において添加されるものは話者の情緒、意志、判断など辞(観念語)であり、辞には上の詞(概念語)あるいは詞と辞の連結したものを総括する機能があるのであり、その総括されたものの構造を「連結的構造」と名づけます。そして上に《「は」「も」「む」は、夫々「春秋」「草花」「咲き乱れ」を一体として総括し、それ全体に添加されたものと考へなければならない》とあることからも分かるように、辞が被接続語全体に「添加」されるので、この意味的な関係を、時枝が「総括機能」と呼んでいることが知られます(1)。そして、この総括する機能を持つ辞の代表的なものが「助詞助動詞」であるというわけです。この、「助詞助動詞」に連結される詞や詞と辞の連結したものが、「添加的接続関係」の代表的なものということになります。

「零記号」の発見

では、この「添加的接続関係」が用言にどのように現れているか、それについて時枝は次のように述べます。

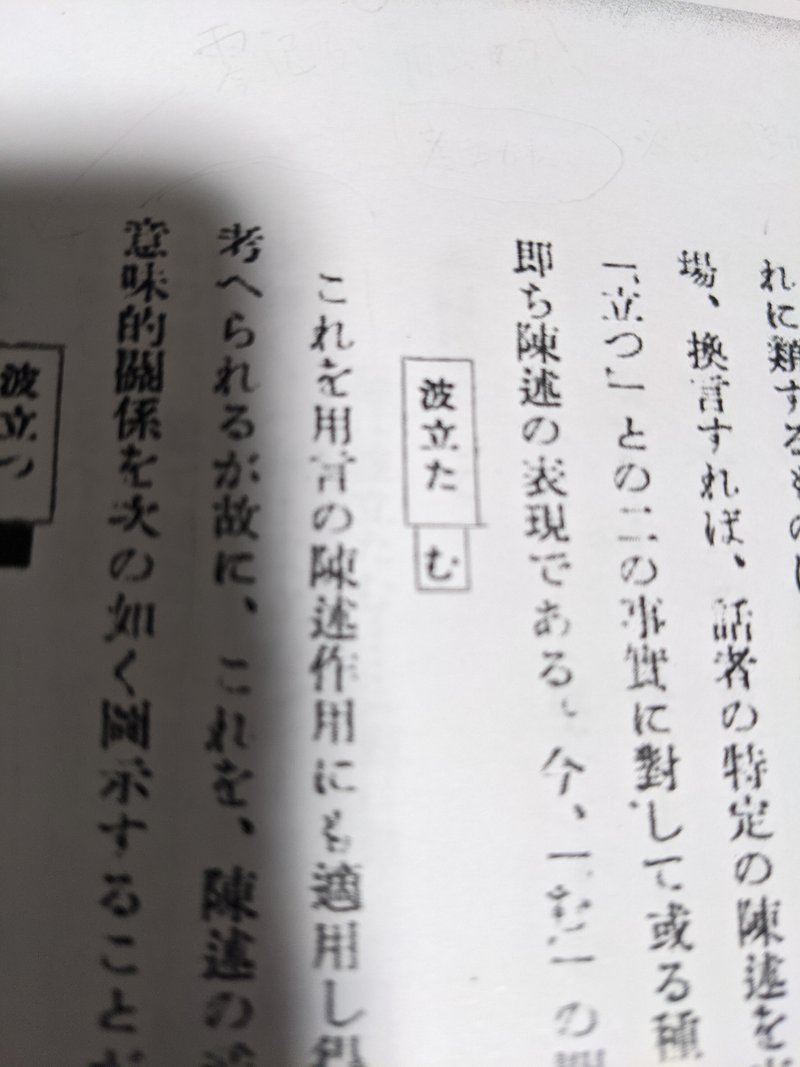

《 既に述べて来た処の添加的接続関係、助詞助動詞の総括機能及びそれによつて生ずる連結的構造は、これを用言の陳述作用にも適用出来ることである。用言の陳述作用を明らかにすることによつて、既に述べて来た添加的接続関係の意味は一層明らかにせられるであらう。

山田孝雄博士は、用言を分析して、属性観念と陳述の作用の二とし、用言の本質を、特に陳述の作用を有する点にあるとされた。

『用言の用言たる特徴は実に陳述の作用をあらはす点にあり。この作用は人間の思想の統一作用にして、論理学の語をかりていへば主位に立つ概念と賓位に立つ概念との異同を明らかにしてこれを適当に結合する作用なり』(日本文法学概論一四八頁)

『用言の用と云ふ語は説明陳述の用をなせるものといふことなるを知るべし』(同上書一四五頁)

山田氏の学説を、私は次の如く解釈しようと思ふ。第一に、用言の陳述作用とは、詳にこれを言へば、用言自体に備る機能ではなくして、話者に於いて、或る事実について思想の統一あることが、用言に寓せられて表現されて居ると見るべきである。従つて陳述作用とは、対象の事実に対する話者の統一作用の表現であり、宛も対象に対する意識の志向作用、又意味に対する意味作用に類する処のものである。第二に、若し陳述作用を右の如く解釈するならば、これに類するものは、助詞助動詞に於いても見ることが出来るのである。助詞助動詞は、対象に対する話者の種々な立場、換言すれば、話者の特定の陳述を表現したものだからである。例へば、「波立たむ」と云へば、「む」は、「波」と「立つ」との二の事実に対して或る種の統一的認識――ここでは推量――を表はして居ると見るべきである。「む」は即ち陳述の表現である。今、「む」の関係を次の如く表すならば、

これを用言の陳述作用にも適用し得ると思ふ。只「む」に相当する話者の陳述内容が、用言自体に具有して居ると考へられるが故に、これを、陳述の音声記号が零なる場合と考へて、■の記号を以て示すならば、その総括機能と、意味的関係を次の如く図示することが出来ると思ふ。

用言によつて示される話者の陳述作用は、右の如く、主語述語によつて成立する連結的構造に添加したものとして、意味的には理解されなければならない》(「語の形式的接続と意味的接続」。太字は引用者)

ここにおいて、時枝は初めて「零記号」の考えかたを披露します。数か月前に脱稿した論文「文の解釈上より見た助詞助動詞」において触れることのなかった(私の言うところの「宿題」であった)用言の陳述性について、具体的に述べています。「或る事実について思想の統一あることが、用言に寓せられて表現されて居る」というのですから、この時点の時枝は、用言は属性の表現と陳述の表現とを併せ持っていると考えていたと、一応はいえると思います。けれども、用言そのものが陳述を表現しているのではなくて、用言に零記号の陳述が添加されていた、それが「寓せられて表現されて居る」ことの意味だと思います。時枝の中でもいろいろな思いが錯綜しているのか、非常にゆらぎのある言い方ですが、叙述の全体の雰囲気からは、用言の本質は陳述にはないという、「国語の品詞分類についての疑点」以降における時枝本来の考えかたが伝わってくる感じがします。時枝によるこの用言の零記号という考えかたの源には、「文の解釈上より見た助詞助動詞」に端を発した「添加」の考えかた、すなわち「客体的なものに添加される何物か」、すなわち「客体的なものに添加される主体的な判断や感情」という、言語の本質に関わる根本的な考えかたが存在しているといえるでしょう。のちに三浦つとむは、時枝によるこの「零記号」という考えかたを、客体的なものも含めて、認識としては存在するけれども表現としては存在しないもの全般にまで敷衍して活用して文法理論を発展させています。

山田孝雄や三浦つとむのいうように、日本語の個々の単語は単一性的性格を持っており、それらを粘着的に連結して表現することが常態化しているので、すなわち属性の表現と判断の表現とが別々に表現されるというのが日本語の構造上の特質なので、そうした観点からするならば、用言に付随しているはずの肯定判断の表現が形式的に存在していない場合は、これを言語形式零とみて、時枝は■であらわし、「零記号」と名付けたというわけです(2)。用言において肯定判断の表現が言語形式零になっていることは、たとえば「寒い」「動く」などの用言が敬語化されると、「寒いです」「動きます」などと肯定判断の表現が言表化されることで知ることができます。

時枝はさらに次のように述べます。

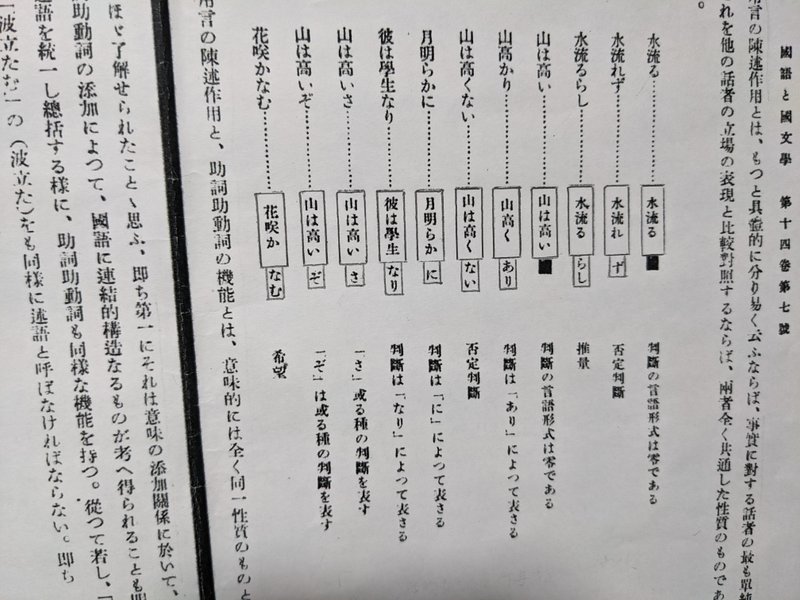

《用言の陳述作用とは、もつと具体的に分り易く云ふならば、事実に対する話者の最も単純な肯定判断の表現であつて、これを他の話者の立場の表現と比較対照するならば、両者全く共通した性質のものであることが明らかになるであらう。

用言の陳述作用と、助詞助動詞の機能とは、意味的には全く同一性質のものとして理解されなければならないことは、ほぼ了解せられたことと思ふ。即ち第一にそれは意味の添加関係に於いて、第二に総括機能に於いて。かくして助詞助動詞の添加によつて、国語に連結的構造なるものが考へ得られることも明らかになつたと思ふ。陳述作用が主語述語を統一し総括する様に、助詞助動詞も同様な機能を持つ。従つて若し、「咲かむ」の(咲か)を、述語と呼ぶならば、「波立たむ」の(波立た)をも同様に述語と呼ばなければならない。即ち

咲かむ…………(咲か)――む

波立たむ………(波立た)――む

と同様にして、

海は波立たむ……(海は波立た)――む

の如く、(海は波立た)をも述語と呼ばなければならない。かくして国語に於いては、話者の陳述作用にて総括されたものは、総て述語的であると云ふ結論に到達する》(「語の形式的接続と意味的接続」、太字は引用者)

このように、「助詞助動詞」や用言の零記号など辞(観念語)によって総括されたものは、すべて述語的であるという独特の考えかたが述べられます。ここで時枝は、用言の陳述作用について、「話者の最も単純な肯定判断の表現」であると述べていますが、この「単純な肯定判断」は実はすべての動詞や形容詞の表現の背後に存在しているはずのものです。三浦つとむの観念的な自己分裂の理論によると、動詞や形容詞に否定の「ず」「ない」や、想像の「らし」が続く場合でも、これらの判断がなされる前に一度世界は構築され肯定判断されなければならないからです。否定するには、否定する前に、否定する対象が必要になるというわけです。ですから表現主体は観念的に一度この対象としての世界へ行って肯定判断をし、そこからまた現実の世界へ戻ってきてそれから否定や想像の判断をするというわけです(3)。ですので、先ほどの例示は、次のように修正すべきものと思われます。

「形容動詞」について

続いて時枝は、用言と助詞助動詞の中間に位すると考えられた「形容動詞」について言及します。

《用言は、その活用形自体に陳述性を持ち、助詞助動詞は、それの添加によつて陳述を表現するものであることは、既に述べた処であるが、用言の陳述性と助詞助動詞のそれとの異同に就いて、猶ここに一言すべきは、この両者の中間に位すると考へられる形容動詞の取扱に関してである。例へば、

夜は寒かり(ク活)

月明らかなり(ナリ活)

星斗燦たり(タリ活)

の如きを、若し、

の如くするならば、それは助詞助動詞の添加関係と総括機能とに準じて分解したのである。この方法は、例へば、

虫の声あはれなり 彼は学生たり

の如く、名詞に「なり」「たり」の接続したものに適用する時は、極めて合理的である。併しながら、「寒かり」「明らかなり」「燦たり」を夫々一語とし、形容動詞の活用として見るならば、寧ろ用言の場合に準じて、

と分解するのが適切である。この二種の分解法の存在は、必ずしも論理的矛盾を含むものではない。それは、国語に於ける語詞構成の熟不熟の段階を示すものであつて、分解の基準の動揺ではない。これを他の別個の例によつて示すならば、

彼は男らしい

に於いて、「らしい」を想像的陳述を表したと考へるならば、

と分解せられるが、若し、「男らしい」を以て一の形容詞と考へるならば、

と分解せられねばならない。形容詞「男らしい」は、属性と陳述性の連結して構成された語であつて、その成立から云へば、「美し」「赤し」の如く、陳述性をその属性に併有して居る語とは異るのである。併し乍ら、既に成立したものに就いて云へば、「男らしい」全体が、属性と同時に陳述法を併有して居ると見なければならない》(「語の形式的接続と意味的接続」)

この時期の時枝はまだ「形容動詞」説を否定してはいなかったので、その立場からの考察となっています。ここで時枝は、「形容動詞」と呼ばれるものについて二つの場合にわけて考えており、前者は「寒かり」「明らかなり」「燦たり」をそれぞれ一語(「形容動詞」)と認めず、「寒く――あり」「明らか――なり」「燦――たり」と、用言や体言と助動詞の連結したものと見る立場であり、後者はそれぞれを一語の「形容動詞」として認める立場です。『日本文法 口語篇』では、時枝は「形容動詞」を品詞として認めておらず、「寒く――あり」などは形容詞プラス指定の助動詞として扱い、「明らか――なり」などは「体言」プラス指定の助動詞として扱うようになっています(4)。この時期の時枝は、このように「形容動詞」についての認識にはゆらぎがあったようです。

「形容動詞」における属性と陳述性のありかたの特殊性

~「文の解釈上より見た助詞助動詞」の「修正・補記」その2~

時枝はさらに、「動詞」「形容詞」における属性と陳述性のありかたと、「形容動詞」における属性と陳述性のありかたとについて、次のような図式をあらわしています。

このように、この時期の時枝は、「動詞」「形容詞」の場合、陳述性は(属性と)併有されており、「形容動詞」の場合は、陳述性の結合によって一語となったことが示されている、ととらえていたようです。この「形容動詞」についての図式はもう少し具体的に記しておくと、「形容動詞」は成立時は結合したものであったが、成立後は一語となっており、その段階では陳述性は他の用言と同じく「併有」されているとみなす、ということです。

実はここで私は、第6節で触れた「文の解釈上より見た助詞助動詞」の「修正・補記」の内容を思い出しました。あそこで語られていたのは、実は「形容動詞」についてのことではなかったか、と思ったのです。もう一度、例の「修正・補記」の図と文章を挙げておきます。

《対象ト志向トノ表現ノ中間ニ志向ノ概念的表現アルベシ。

又、志向表現ハ同時ニ対象ノ概念的表現デアルコトモ注意スベシ》(時枝誠記『言語本質論』380頁)

今回「語の形式的接続と意味的接続」のこの部分を読み直してみて、この後半部分の「志向表現ハ同時ニ対象ノ概念的表現デアル」という説明は、まさに属性(対象)と陳述性(志向)との「併有」した状態のことをさしているのではないかと思い直したのです。しかも、さきほど引用した箇所の中に、「猶ここに一言すべきは、この両者の中間に位すると考へられる形容動詞の取扱に関してである」とあり、「対象」(用言)と「志向」(助詞助動詞)との表現の中間に「形容動詞」があるとはっきりと述べてあったからです。

前節で私はこの「修正・補記」における「対象」は「概念語(詞)」を、「志向」は「観念語(辞)」をさしており、ここの前半部分について、「概念語」と「観念語」の中間的な存在として、たとえば名詞の「驚愕」というような、話者の感情の概念化されたものとしての「概念語」というものがある、と解釈し、後半部分については、用言などはたしかに一見「概念語」のように見えるが、これとて実際の文においては何らかのかたちで「志向表現」=「観念語」的なものが同時に関わっているはずである、というふうに解釈していました。これはまちがいでした。修正します。

前半部分は、【「用言」と「助詞助動詞」との表現の中間に志向の概念的表現ともいうべき「形容動詞」が存在する】

後半部分は、【この「形容動詞」においては、成立時は陳述表現が属性表現に結合して一語となったものだが、成立後は、「用言」のように属性表現と陳述表現とが「併有」された状態にある】

連結的構造と包合的構造

時枝は、本稿において、辞(観念語)の「総括機能」や「陳述作用」による連結的構造と対をなすものとして、詞(概念語)による「包合的構造」について次のように述べます。

《 助詞助動詞の添加による被接続語の総括機能と、用言の陳述性とによつて明らかにされた国語の連結的構造よりして、更に考察を深めるならば、ここに別の語の構造形式即ち「包合的構造」とも呼ぶべきものを見出すのである。この構造は、その最も簡単なものは、語の意味的接続関係の一の型即ち統合関係に於いて見出すことが出来るものである。例へば、

暖い春 流るる水

に於いて、この接続関係を意味的に見て、次の如き図式に代表させることが出来る(本論第二項参照)。

この関係は、「春」「水」が、夫々「暖い」「流るる」を統合して居るのであつて、意味内容に従つて見るならば、「春」「水」と云ふ観念が、「暖い」「流るる」を統合して居るのであつて、助詞助動詞が、意味的に被接続語に添加し、総括されたものの外に立つて、連結的構造を形造るのとは著しい対象をなすものである。又例へば、

高く売れる品物 非常にはげしく打つ

は、

の如き包合的構造を形造る。かかる構造に就いて考察することは、一面文の解釈上甚だ重要な事であつて、例へば、

イ 正しく読ます

ロ 突然に読ます

の二の文に於いて、(イ)の場合は、(正しく読ま)で一の包合を形造り、それが一体となつて、(す)と共に包合されるのである。(正しく)が、(読ます)に包合されるのではない。処が(ロ)の場合は、(突然に読ま)が包合を形造り、(す)に包合されるのではなく、(突然に)が(読ます)に包合されるのである。これを図式に示すならば、

以上は、純粋の包合的構造の例を示したのであるが、例へば、

形美しき花 声高く叫ぶ

の如き例に於いては、(形美しき)(声高く)が夫々連結的構造を形造り、一体となり総括されて、夫々「花」「叫ぶ」と共に包合的構造を形造るのである。かかる意味的接続関係の可能である理由は、「形美しき」「声高く」が、夫々主語述語の関係を構成し、述語に具有する陳述性によつて、総括されて一体となつて居るからである。さもなくば、右の例は、その形式的接続関係から、当然、(形)(美しき花)と分解されなければならないのである。右の例を図解するならば(■が陳述の零記号であることを示すことは、本論第三項に述べた如くである)、

用言の陳述性と同一機能を有する助詞助動詞を含むものを見るに、

我行か「む」時 色 美しく「も」咲く

に於いて、先づ「む」は、(我行か)を総括し、連結的構造を形造り、それが一体となつて、「時」と統合関係をなし、全体に於いて、包合的構造を形造るのである。即ち、

右述べて来た意味的分析によつて明らかな様に、包合的構造とは、語が、接続語と共に包合の形に於いて一体となり、更に次の語によつて一体として包合される処の構造であつて、その有様は、宛も一の風呂敷包を、他の品物と一緒に別の大きな風呂敷に纏め、かくして同様なことを繰返し、最後に一の大きな風呂敷に纏められる様なものである。

既に述べて来た処の連結的構造と共に、包合的構造は、国語に於ける文構造の重要な形式であることは明らかになつたと思ふ。そして、連結的構造を成立せしめるものは、用言の陳述性であると共に助詞助動詞の総括機能であり、包合的構造を成立せしめるものは、私の名付ける概念語の持つ機能であることは、この二の構造を特質付けるものである。そしてこの国語に於ける意味的構造の形式は、文を分解し語を抽出する分解法を規定し拘束する処の対象の持つ性質の一であつて、文法研究の出発点と云はれる単語論は、右の如き国語の構造形式の考察を基礎として始めて方法論的に可能となつて来るのであると思ふ》(「語の形式的接続と意味的接続」)

このように、すでに紹介した辞による「添加関係」が「文節」とは異なる意味的なかたまりとしての「連結的構造」を形成し、詞による「統合関係」が「包合的構造」を形成するのであり、この両構造形式はまた密接に関係しており、これらを分析することによって文の合理的な意味解釈が可能となる、と時枝はみずからの統語論について語っています。この「包合的構造」が、のちに、「風呂敷型構造形式」とも呼ばれ、またさきほど言及した「入子型構造形式」とも呼ばれるようになります。ちなみに、対象世界の表現であるはずの詞(概念語)に「包合的構造」を成り立たせる「機能」があるという上の時枝の考えかたに若干違和感を覚えますが、こうした時枝の表現は、言語を認識の反映ととらえずに話者による行為そのものととらえた時枝独自の考えかたによるものと思われます。

この「包合的構造」の発展形である「入子型構造形式」については、時枝によるもっとも優れた叙述が1940年2月に発表された「懸詞の語学的考察とその表現美」の中にありますので、それをここに引用しておきます。

《

入子型構造の特質は、先づ核子となるaと、外皮となるnとを両極とし、その中間にbc乃至mを包含するものである。そしてbc…mの排列は、原始的排列ではなくして、bはaを内容として包摂し、cは又aを包摂したbを内容として包摂し、順次包摂して遂にnによつて包摂される処の特殊なる構造である。そしてbのcに対する構造連関は、包まれるものと、包むものとの関係であるが、而も包まれるbは、同時にaを包む処の関係に立つて居るが故に、入子型構造に於いては、部分は或るものに対して部分であると同時に、他のものに対しては全体であると云ふ意味的連関に立つて居る。かくの如き入子型構造より抽出される単位a b c … n は、原始的構造に於ける単位とは著しく趣を異にし、それ自身独立した個体としてよりも、寧ろ内容を抽象した外殻的存在と考へることが相応しい。bはaを内容とせずしてはcの具体的内容となり得ない処に入子型構造に於ける単位の把握の困難が存すると云へるであらう》(「懸詞の語学的考察とその表現美」)

ちなみに以上に紹介した辞によって総括されるという「連結的構造」は、『原論』前の初期の時枝の説明によると、図形としては〔〕で示されていました。

《右の如き意味的連関を考慮に入れて分解を施さうとするならば、「匂の高い花が」の「が」は、単に「花」と統合して居るだけではなく、「匂の高い花」全体を総括する関係に於いて結合して居ると云はなければならない。即ち「が」は、音声的集団を超越した意味的連関を持つて居ることになる。同様にして「花が咲いた」の「た」は、次の如き関係になる。

話手の決定的断定の表現である「た」は、「花が咲く」という事実全体への志向があつて、単に「咲く」といふ事実のみに対する断定ではない。かく考へて来れば、文節的分解は一見誤つた分解の如くに考へられるかも知れない。併し乍ら猶進んで「花が」の全体に対する連関を考へて見るならば、先づ「花が」の結合は、

の如き関係になり、「が」は前例と同じく「花」を総括して包む処の関係に立つ》(「言語に於ける単位と単語について」)

この「連結的構造」を示す〔〕は、『原論』以降図示されることはなくなりますが、時枝自身は、入子型構造形式にはつねにこの辞による「総括機能」、いいかえれば辞による「連結的構造」が存在するものとして想定していたものと思われます。

時枝の統語論に現象学の影響はあるか?

1937年5月4日脱稿の「語の形式的接続と意味的接続」から2年後の1939年2月2日脱稿の「言語に於ける単位と単語について」において、時枝は次のように述べます。

《国語に於いては、詞と辞は容易に分析し得る形に於いて結ばれて居るのが常であつて、例へば「降れ・ば」「花・は」「咲け・ど」に於いて見る如くである。かくして分離された詞は、それだけに就いて見れば全く主観の規定のない純粋の概念のみの表現である。この点、詞と辞が一語の中に融合して、例へば格の如き主観の規定が屢々一語の中に分析不能の形に於いて結合して居る印欧語のあるものと著しく相違する点である。そこでは純粋の概念と主観の規定を表す音声形式を分離して考へることが不可能となつて居るのであるが、国語に於いては右の如く線状的に連結して居るのが常態である。従つて判断的陳述を表す処の、文としての「降る」「寒い」といふ表現も、陳述が「降る」「寒い」に累加して居ると考へるよりも、或はこれらの語が本来陳述作用を表すものであると考へるよりも、次の図の如く、

零記号の陳述■が、「降る」「寒い」と云ふ語の外から、これを包んで居ると考へるのが妥当であると思ふ》(「言語に於ける単位と単語について」、太字は引用者)

1937年脱稿の「語の形式的接続と意味的接続」において用言においては属性と陳述とは「併有」されていると述べていた時枝ですが、1939年脱稿の「言語に於ける単位と単語について」において時枝は、属性と陳述の「併有」説を捨て、辞に外側から詞を「包む」機能を認めるようになっています。時枝は、1938年9月8日脱稿の「敬語法及び敬辞法の研究」以降、「表象」や「概念」を言語の構成要素と見る立場を放棄して、現象学の影響を受けて、言語の意味は表現主体による「意味作用」によるものであるという主体的意味作用論を主張するようになっていましたが(5)、この「包む」という機能主義的な発想も、そうした主体的意味作用論の影響の表れといってよいかもしれません。

また、時枝の統語論における辞による「総括機能」論も、主体の側の「作用」や「機能」の面を強化した考えかたであるという意味では、現象学の考えかたが影響している可能性はあると思います。そういう意味では、「語の形式的接続と意味的接続」は、時枝の機能主義の初期段階の論文と位置づけられるものなのかもしれません。

(2023/1/15 脱稿)

(続く)

~~~

[注]

(1) 辞に「総括機能」があるという時枝の考えかたは、三浦つとむによって次のように批判されています。

《…言語はすべて空気の振動あるいは紙の上の描線のような物質的なかたちに表現されている。表現そのものが陳述の「力を持つ」とか、他の表現がこれを「支配する」とか説明するのは、一種のフェティシズムにほかならない。それは、認識の構造として説明すべきことを、表現相互の関係に変えて説明することであり、その間に相対的な独立を認めながら正しく区別すべき認識のありかたと表現のありかたとを、いっしょくたにしてしまうことである》(三浦つとむ『言語過程説の展開』【勁草書房、1983年】475頁)

三浦つとむは、言語はすべて表現であり、表現はすべて認識の反映である、《「陳述の力」なるものは概念の発展であるが概念とは区別されるところの認識のありかた、すなわち判断にほかならない》(『言語過程説の展開468頁』)という唯物論的反映論の立場から言語に関する論文を発表していました。

(2) 山田孝雄は日本語の名詞について「名詞は単に事物の観念を裸体的にあらはすのみに止まる」(『日本文法学概論』)と述べていましたが、三浦つとむはこの「裸体的」性格は実は日本語全体の特徴であるとして、《膠着語とは、内容における「裸体的」性格と形式における「粘着的」連結とを相伴うところの言語形態なのだ、と規定することもできよう》(『認識と言語の理論 第三部』【勁草書房、1972年】104~105頁。太字は原文)と述べていました。私は、「裸体的」という表現を使い続けることに以前より若干疑問を感じていたので、この「裸体的」性格という言葉を次のように変換して規定し直したいと思います。すなわち、「日本語など膠着語は、内容における単一性的性格と形式における粘着的連結とを相伴うところの言語形態である」と。

(3) 三浦つとむ『言語学と記号学』【勁草書房、1977年】201~202頁。

(4) 時枝誠記『日本文法 口語篇』(【岩波書店、1950年】108~113頁。文庫版では142~147頁)。

(5) 拙稿「時枝誠記における『対象の展開』論 7」参照。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?