『黒死牟』生き恥のプロセス

はじめに

黒死牟が激闘の末倒された直接の原因は柱ら4名による連携の賜物だが、彼が刀身に映った自らの姿に動揺し攻撃と再生の手を緩めたことが決定打だった。牛鬼(注1)を思わせるグロテスクな見た目はショッキングな姿ではあるが、そこには単なる見た目以上の変化が隠されていると思われる。

今回は、黒死牟が感じた『生き恥』がどのようなプロセスを経て生起したのか、記紀のエピソードと照らし合わせて考えてみる。

それにあたり鬼滅のストーリーやキャラクターは記紀を多分にオマージュしていることを前提としておく。例えば、善逸の技である火雷神はイザナミの身体に纏わりついていた雷神の名だし、コソコソ話で鬼滅の刃というタイトルの候補の一つに火の神である「カグツチ」というものがあった。また、産屋敷家の名の由来は、黄泉平坂でイザナミが「私の夫よ、そのようにするならばあなたの国の人々を一日に千人殺しましょう」と言ったのに対して「私の妻よ、あなたがそうするならば、私は一日に千五百の産屋を建てましょう(新しい命を生みましょう)」と答えたことだろう。黄泉の世界の王の鬼舞辻無惨と人間の世界の王として産屋敷耀哉が、イザナミとイザナギに擬えられて対比的に描かれているのがわかる。

まだまだ鬼滅と記紀に関するエピソードは尽きないのだが、今回は関わりがあることを確認するに留め、話を戻そう。

もくじ

はじめに

恥とはなにか

記紀における異界の構造

刀身に写った姿

身体の異界性

まとめ

おわりに

恥とはなにか

人間はどのような時に恥を感じるのだろうか。日本の恥の研究についての草分けである『菊と刀』のベネディクトの「恥は他人の批評に対する反応である。…恥を感じるためには、実際にその場に他人が居合せるか、あるいは少なくとも、居合わせると想像することが必要である。」という考えに始まり、向坂寛氏は、恥とは人が内密にしたいと思っている自分の劣等部分(弱さ、醜さ、汚れ、欠点)が人前に露呈した時、またそう予想した時に正起する感情(公恥)であり、自分が醜く感じられる裏に、立派なものを志向している自分と、そこに近づけない距離感からくる怖れの感情(自恥)なのだと定義した。

記紀における『恥』ー本来の姿を見られることで『恥じる』神々ー

『恥』が重要なファクターになっている昔話を例に挙げる。古事記では黄泉の国の住人になってしまったイザナミが、「われを見ることなかれ」という禁を破って夫イザナギにその姿を見られた時、「われに辱を見しめつ」(私に恥をかかせたな)と怒り、イザナギを殺そうとする。同じくトヨタマビメは出産の際に夫ホヲリに本来のサメの姿を見られたことで離縁する。日本書紀の三輪山の蛇聟は契りを交わした娘に正体が蛇であることが知れると「汝われに羞(はぢみ)せつ」と言うと、女は死んでしまう。

これらのように異類婚姻譚として知られる昔話として鶴女房、狐女房、食わず女房、蛇聟など枚挙に暇がないが、「見るな」の禁を犯す類話である。「見るな」というのは、見られることによって恥をかくからだ。人間の姿をしていた異類が本当の姿を見られると、その時を以って同じ世界にはいられなくなってしまう。これらの類話が幸せな結末を迎えることはないのは、人間の住む人間界と異類の住む異界が明確に隔たれており、その違いが明るみになった以上お互いにとっての異界にいることはできないという表れである。

鬼滅においての異界の考え方については『王権説話としての鬼滅の刃』で触れた通りだが、鬼滅では世界の中に人間界と異界があり、そのひとつとしての鬼の世界と二元的な関わりを持つ。人間にとって鬼の世界は異界であり、鬼にとっては人間の世界は異界なのである。

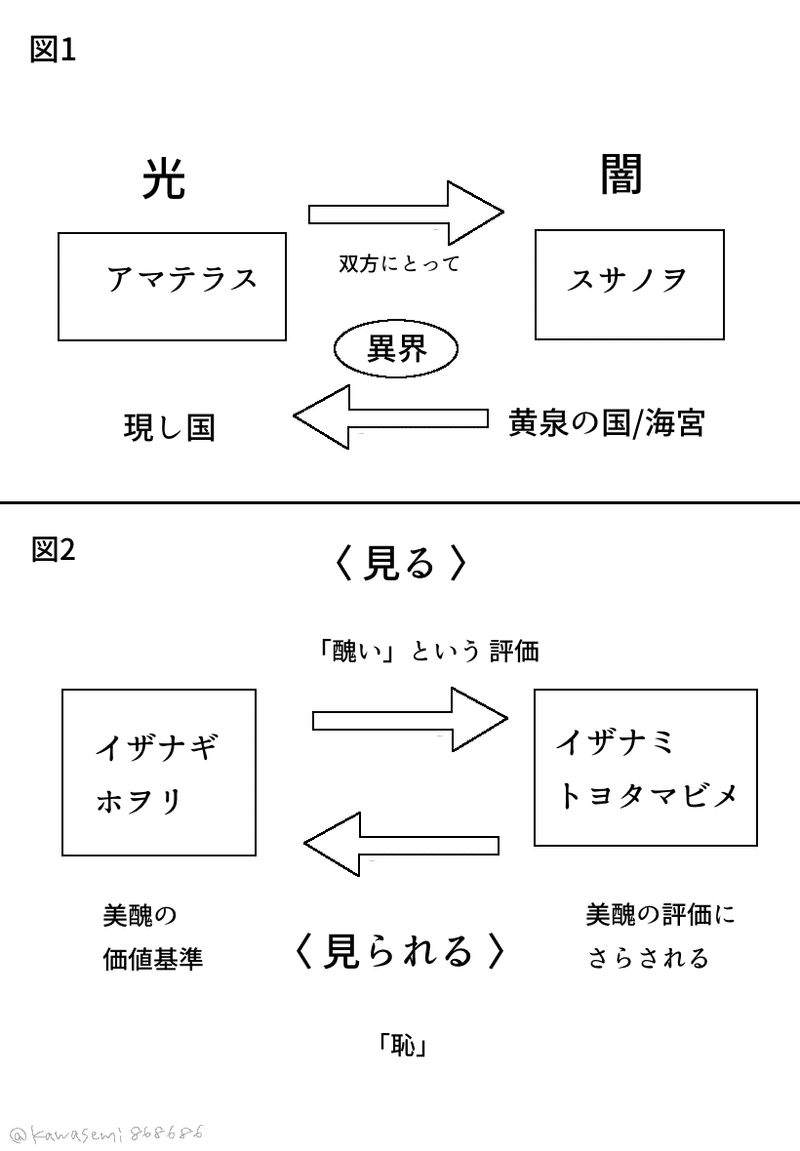

さて、イザナミやトヨタマビメはなぜ本来の姿を見られたことを「恥ずかし」と感じたのだろうか。

イザナミは「蛆たかれころろ」く(蛆がたかってゴロゴロと音を立てている)腐乱死体であり、トヨタマビメはサメの姿をしており、相手から見れば異様な姿である。

これらの神話の共通点は、現実の世界に対してイザナミは黄泉の世界、トヨタマビメは海宮の世界、蛇聟は山の神の世界という異次元の世界の住人であったことである。

戸谷高明氏によれば、これらは現(うつ)し国での価値基準が他界のそれと同質でなかったところに恥の契機があり、イザナミやトヨタマビメが死者の国や海神の国の住人として存在している間は恥を感ずることもなかったであろうが、現国の住人であるイザナギやホヲリに異次元での正体を「見られる」ことにより、自己の劣位を認知させられた恥なのだという。(注2)ここでの例は全て他者から「見られる」ことで生起する公恥であると言える。

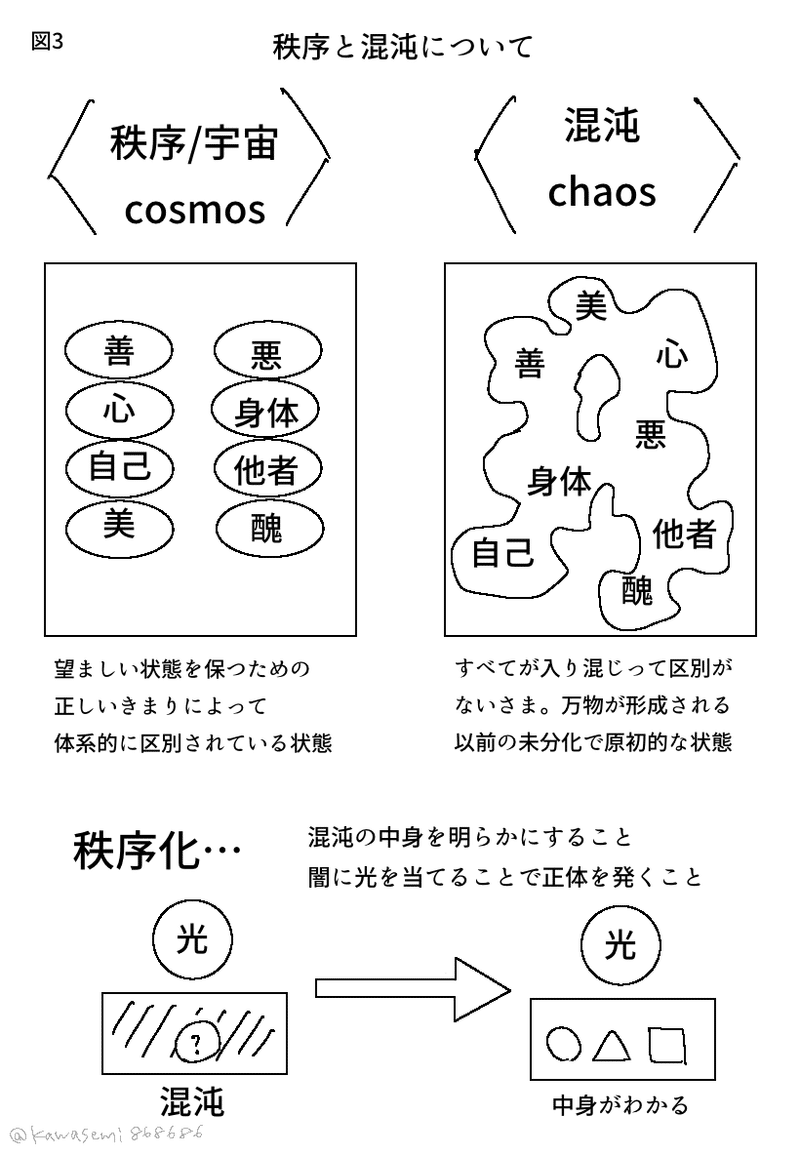

もうひとつの例として、コノハナサクヤヒメとイハナガヒメのエピソードをあげよう。アマテラスの天孫ニニギノミコトはコノハナサクヤヒメの美貌に心を奪われ求婚すると、彼女の父である海神オホヤマツミから姉のイハナガヒメも娶るよう求められたが、イハナガヒメが醜女であることを理由に送り返す。オホヤマツミは「いたく恥ぢて」イハナガヒメは「恥ぢ恨みて、唾(いき)ち泣きて」ニニギに抗議する。(注3)古事記では垂仁天皇の記に類似の話があり、(注4)いずれも容貌が醜いとされることで恥を感じる話である。容貌の美醜は、世間の価値基準に晒された時初めて判断されるものである。もと暮らす黄泉や海宮においては美醜を定める基準は混沌としており未分化の状態であり、それは良し悪しや美醜という振り分けがされる前の段階にあり、異なる価値基準を持つ現し世の住人に見られることで初めて美醜の価値基準に照らされ、容貌の美醜という概念が生まれるのである。

図1,2

記紀における異界の構造

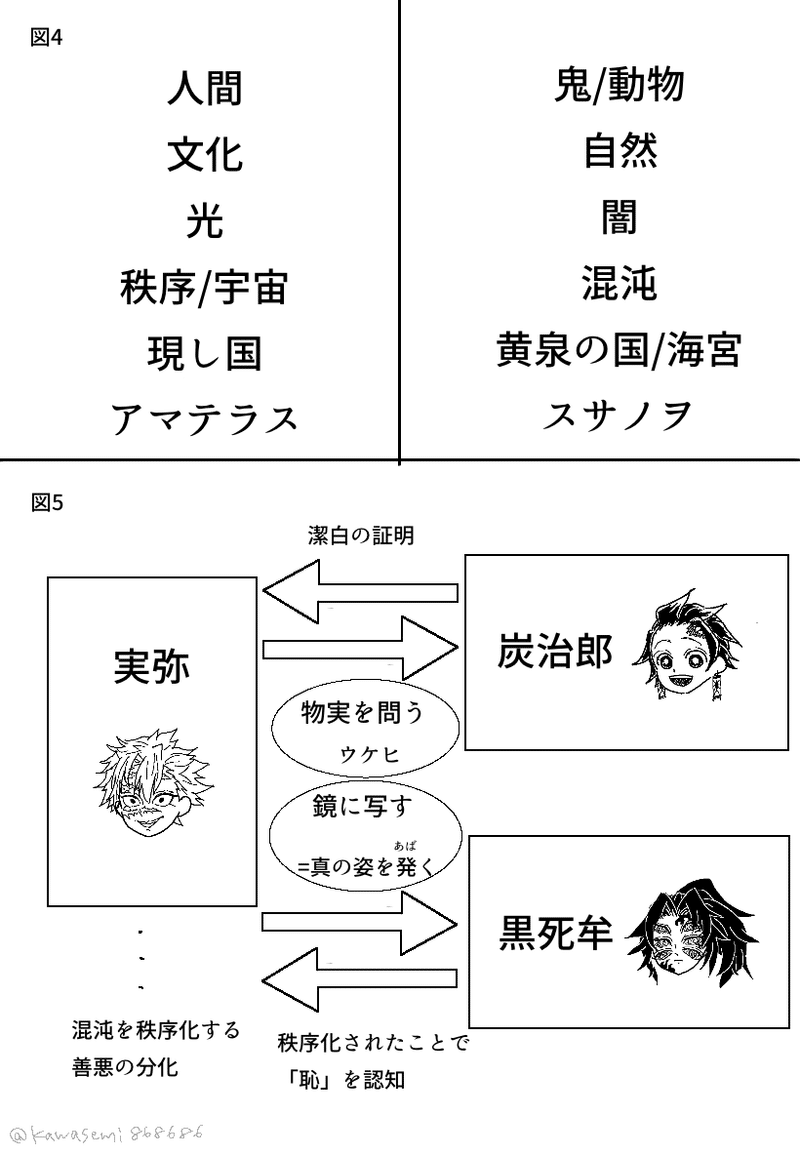

記紀における現し国ー(黄泉の国・海宮などの)異界の二元的な構造は、神話においてどのような役割を果たすのだろうか。上記の例では、当然イザナギ、ニニギ、ホヲリは高天原から降りた正当な皇統の保持者であり、語り手の視線を持っているわけだから、(注5)彼らが住む現し国は、文化的で秩序化された世界に描かれる。一方でそれに相対する女神たちの住む異界は、自然的で混沌とした世界に描かれるのだ。ここでの自然という語は、人間の手がつけられていない文明的に未分化な状態のことを指す。

この二元論を最もよく体現しているのは、アマテラスとスサノヲの姉弟である。アマテラスは、農耕や機織など秩序だった文化的な社会機構によって治めるのに対し、スサノヲは哭くばかりでアマテラスに会うために高天原に来てからも狼藉を働いた。森朝男氏によれば、赤子を思わせる哭くという行為は、秩序だった言語に分化する以前の行いであり、田畝に排泄したり機織小屋を破壊したりする行為は文化を自然に引き戻すための行為なのだという。このアマテラスとスサノヲの間に、光と闇、文化と自然、人間と動物といった二元的な構造を見ることができる。

スサノヲはこの天岩戸隠れののち高天原を追放されるとかの有名なヤマタノヲロチ退治に向かうが、その場面ではスサノヲが文明の利を持ってヲロチと相対する上記のような文化と自然の二元構造を見ることができる。ここでの詳細は割愛するが、スサノヲは文化と自然の二面性を持った神だということだけ取り上げておく。(注6)

鬼滅においても、人間世界と鬼の世界が、記紀の現し国と黄泉の国と同じ二元構造をとっていると言える。

図3

刀身に映った姿

これまで古事記を例に挙げてきたのは、黒死牟が『生き恥』を感じるまでの一連の流れをそこに見ることができるからだ。

実弥の刀身に映った変わり果てた自らの姿を見ると、「何だこの 醜い姿は」と言う独白から内省が始まる。ここでは、実弥の刀身(鏡)を通して自らの姿を見つめることで、黒死牟の中に第三者の視点をもたらしている。古事記の例で挙げた女神たちは異界の視点を持つ第三者が必要であったが、黒死牟はもと人間だったため、鏡を通して自らを見ることで人間世界の価値基準に照らしあらせ、自らを醜いと判断したのである。

さて、これは「鏡を初めて見る者」の類話を彷彿とさせる。(注7)古事記の天岩戸隠れ(注8)ではアマテラスは岩戸の外から聞こえる笑い声を怪しんでそっと外を覗くと、用意されていた八咫鏡に映った自らの姿を新しく現れた貴神と勘違いして驚き、身を乗り出したことで外に引き出されることになる。これは岩戸という闇の中にあっては自らの姿を認識することはできないが、鏡を通じることによって初めて自己の姿を認識したということである。

黒死牟もこの時のアマテラスと同じ経験をしていると言えるだろう。鬼の世界という闇の中にあっては自らの姿を認識することはできないが、鬼にとっての異界である人間界の鬼殺隊員に鏡を突きつけられられて初めて自己の姿を人間界の基準に照らして見つめることができるようになったのである。それまで実弥たちに化け物だと散々罵倒されていたが、自分で自分を見つめるまでは己の本当の醜さに気づくことはなかった。アマテラスのごとく、黒死牟は「鏡を初めて見る者」だったのである。

さて、鬼滅において継国兄弟は月の呼吸、日の呼吸の使い手であり、アマテラスと夜の国を治めるツクヨミがモチーフになっていることは明らかだろう。日本書紀では、ツクヨミはアマテラスの友人であるウケモチという神を殺すことで仲違いをした神だとされ、この出来事が昼夜が分たれた起源だとされている。(注9)縁壱の大切な知人である親方様を殺し、鬼殺隊を裏切ったことで永遠に分たれた兄弟のエピソードをここに見ることができる。

神道における鏡はアマテラスの御神体である八咫鏡である。ちなみに縁壱の耳が聞こえるよう祈祷する兄弟の母朱乃は鏡に手を合わせている。鏡に映された自分を見るということは、アマテラスと向き合うということだ。つまり、鏡と向き合った黒死牟は、縁壱に見られていると想定したと言えるだろう。

鏡に写し出したのが実弥だったのも重要な役回りだ。『実弥 ものざねを問う者は』で触れた通り、柱合会議で禰󠄀豆子を試したのは古事記におけるアマテラスとスサノヲのウケヒ(注10)の擬えであり、スサノヲが高天原を攻める邪心がないかどうかをウケヒを通じてアマテラスが試したように、実弥が人間界を攻める邪心がないかどうかを炭治郎に問うたのである。ここでは実弥は混沌とした闇に光を当て、秩序化する役割を担っている。彼は、「弥(あまね)く物実(物事の本質)」を問う者なのだ。だからこそ、その刀身に黒死牟の姿を映し出すことができたのだ。

余談だが、実弥の子孫の実弘は警察官だ。生まれ変わり説についての是非はここでは触れないが、社会秩序を維持するために容疑者を捉えて取り調べをする警察官の仕事は、善悪の正体がわからないものを捉えてその正体を明らかにする現代における真の姿を問うアマテラスの象徴のように思える。

図4,5

身体の異界性

記紀のエピソードの神々が恥を感じたのは、彼女たちがこちら側の世界から見れば異様であることが原因だが、なぜ異界の身体は恥じられるのだろう。森朝男氏は、恥じられた身体の異界性そのものに本質的な理由があるとした。人間は秩序の世界で生きていながらも、上記で描かれる死や出産など生命としての本質である動物的な姿を内包して生きていかざるを得ない。記紀のエピソードで普段隠されていた本性が死や出産の際に露わになるのは、人間の中に内包する動物性が出てくる瞬間だからだ。そして自らの身体の中に秩序によって律しきれない動物性を抱えているからこそ、嫌悪感を抱くのだろう。食に関わる身体の問題としてオオゲツヒメ・ウケモチのエピソードがあるが、食の起源が汚穢である排泄物に関わるとされるのは、物を食べる行為が動物的で疎ましいからだ。山内昶氏によれば、食や性の禁忌の奥には、人のそれら内なる動物性を嫌悪し、恥じらい、それらを隠蔽、抑圧しようとする心が存在するのだという。

鬼滅においては、鬼は人間としてどうあるべきかを定義づける逆説的な存在である。(詳しくは『王権説話としての鬼滅の刃を参照』)鬼が異界に住むものとして、人間の秩序の埒外の存在である者として、人を殺して「食う」ことで鬼としての存在を証明するのである。実際、鬼殺隊の一員として認められた珠世は、愈史郎や禰󠄀豆子のように許されることはなく、鬼として裁きを受けていた。

黒死牟の醜い容貌は内在していた動物性の象徴である。彼は侍としての自分にアイデンティティを見出していたが、侍とは秩序だった人間としての極致であり、道理のない混沌とした鬼とは相反する生き方だったことに気がついた時、恥に至ったのである。

柱たちとの戦いの中で、着物を切られたことに始まり衣服を脱ぎ捨てていったことや、結われた髪の毛を切られざんばらになったこと、首を再生してからは刀を持たなかったことは、侍として取り繕っていた自己や人間性を徐々に失い、鬼となった動物的な本性が露わになっていく過程の描写だと言えるだろう。なぜならば衣服は文化の象徴だからだ。吾峠先生はかつてキャラクターの服装はそのキャラクターの人格そのものを表すと述べていた。巌勝ひとりとっても、幼少期から鬼狩り前の模様入りの羽織袴からは格調高い若君・領主としての姿が、そして鬼狩り加入時に羽織を脱いだことでその地位をも捨てたことを窺い知ることができる。(注11)

黒死牟は自らの身体を第三者的な視点から見つめた時、秘匿されるべき動物性があらわになっているのを見た。闇の中にある鬼の世界から光を当てられたことで自らの姿を見つめて初めて、自らを恥じることができるようになったのである。これは黒死牟に限ったことではなく、無惨はじめ全ての鬼に言えることだが、闇の中にある鬼は混沌そのものであり、闇と身体が未分化であるため、鬼として生きる間は自己を省みることはできなかったからだと思われる。ひとたび鬼になると、全ての鬼は無惨に対して隠しごとはできなくなるという。これは、鬼という存在が無惨の一部となり闇と一体化することを意味するのではないだろうか。だからこそ、死の間際になって初めて人としての感情に向き合うことができるのだろう。あるいは、人としてあるべき秩序化された感情に向き合うその時、もはや鬼として生きることはできないということである。

まとめ

黒死牟が実弥の刀身を通じて自分の姿を見た時、鏡を通じて己の姿を見たことで縁壱に醜い自分を見つめられていると感じた。これは誰かに見られていることで起こる公恥の感情だ。また、黒死牟が志向していた立派な自分の姿とは、かつて縁壱が目指した「この国で一番強い侍としての理想の自分」であり、縁壱が死んだことで永遠にその夢が叶うことは無くなった。これは、立派なものを志向している自分と、そこに近づけない距離感からくる怖れの自恥の感情である。黒死牟の「生き恥」は、公恥と自恥を同時に抱いた感情だと言えるだろう。

注釈

注1 西日本に伝わる牛の頭を持ち蜘蛛の胴体を持つとされる鬼。

注2 この2つのエピソードにおいては、イザナギもホヲリも創造神や皇位の直系の祖先という最高格の地位を持つ人物であることに注意したい。

注3 オホヤマツミは、コノハナサクヤヒメの花のような栄華と、イハナガヒメの岩のような永遠、つまり永遠の栄華をもたらすべく姉妹揃って娶らせようとした。イハナガヒメとの婚姻を拒んだ以上ニニギに永遠の命をもたらすことは叶わなくなり、以後人間の命は限りあるものとなったという。

注4 垂仁天皇が丹波から召された四人の王女のうち、醜女の二人を親許に送り返した話。

注5 古事記は多くのエピソードが皇統の継承者視点で語られているが、中にはヤマトタケル伝説のように天皇が悪者で、皇位を継承しなかったヤマトタケル視点で物語を展開するものもある。

注6 この話はいずれまとめます。っていつから言ってるんだっけ…必ずやるから…

注7 他に落語「松山鏡」など。

注8 高天原でスサノヲが狼藉を働いたことによりアマテラスが岩戸の中に引きこもる話。スサノヲを中心とした計らいで無事外に引き出すことができた。

注9 穀物起源の説話。ツクヨミがアマテラスに紹介されたウケモチのもとを訪ねると、ウケモチがご馳走で歓待した。しかしその料理はウケモチの排泄物から作られたものであり、それを知ったツクヨミは激昂してウケモチを殺害してしまう。するとウケモチの死体の目からは稲が、鼻から小豆がというように身体中から穀物が生まれた。これが田畑の種となり、穀物の起源となったという話である。死体から農作物が生まれる類型の神話はハイヌヴェレ型神話と呼ばれ、世界各地に広く分布する。なお古事記ではウケモチは登場せず、オオゲツヒメという女神とスサノヲとの間にほぼ同じエピソードがある。

注10 神意を問う呪術的な行為。ここではアマテラスとスサノヲがそれぞれ子どもを産み、その性別によって邪心があるか否かを神に伺った結果、スサノヲの潔白が証明された。柱合会議では、実弥は「禰󠄀豆子が悪い鬼ならば人を喰う、そうでなければ人は喰わない」という前提のもと腕を差し出した。禰󠄀豆子の理性によって食人欲求を抑えたわけであるが、神話的に見ると神意によって竈門兄弟の潔白が証明されたと読み解くことができる。

注11 伊之助が服を着ないこと、禰󠄀豆子が鬼のあいだ髪を結わなかったことなど、身なりからキャラクターの人間性あるいは自然性を読み取れる例は多い。

おわりに

推しの話…してもいいですか…

剣の腕などいらないから家族との平穏な暮らしを求めて手に入れるたびに失っていった縁壱と、平穏な暮らしはいらないから幸せを自ら捨てて剣の道を極めたかったのにそれが叶わなかった巌勝、この兄弟の哀しい対比が大好きなんですよ。

今回は記紀の内容を元に考察しましたが、例に挙げた女神たちは恥をかかされたと感じた時、相手を呪うんですね。イザナミしかりイハナガヒメしかり。でも黒死牟の場合は、生き恥を感じた時に最も恨めしい縁壱はすでにこの世にいないわけなので、恨み詛ったところで呪うこともできない。

やったことは外道そのもの、地獄に堕ちて当然ですが、嫉妬も憎しみも取り繕うことなくむき出しのまま混沌に呑まれて生きる鬼の世界に安らぎを感じて、人間であることをやめて思うがまま生きることを選んだのに、結局人間としてあるべき倫理観を捨てきれなかった巌勝が人間臭くて、それが愛おしくてたまらないのです。

文/イラスト:かわせみ86(兄上推し)

Twitter🐦:@kawasemi868686

無断転載はご遠慮下さい。

参考文献

「菊と刀」(講談社学術文庫)ルース・ベネディクト

「恥の構造ー日本文化の深層」(講談社現代新書)向坂寛

「慚愧の精神史ー『もう一つの恥』の構造と展開」(佛教大学通信教育部)池見澄隆

「古事記」(岩波書店)倉野憲司

「口語訳古事記」(文春文庫)三浦佑之

「古事記講義」(文春文庫)三浦佑之

「古事記研究」(未来社)西郷信綱

「恋と禁忌の古代文芸史」(若草書房)森朝男

「神話学入門」(ちくま学芸文庫)大林太良

「昔ばなしの謎ーあの世とこの世の神話学」(角川ソフィア文庫)古川のり子

「鬼と日本人」(角川ソフィア文庫)小松和彦

「異界と日本人」(角川ソフィア文庫)小松和彦

敬称略

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?