卒研日記vol.3:事例研究

どうも。最近はサンドウィッチマンのコントを聞きながら寝ることがルーティーンの、川合です。大体4個目くらいのコントから、記憶がありません。

前回の投稿では、研究対象地とする川崎町の農林課・猟友会の皆さんにヒアリングを行ったという報告をしました。

今回は一般社団法人サスティビティセンターの相澤あゆみさんにヒアリングを行い、めちゃくちゃ良いことを聞けたので、その報告をします。

そもそも今回相澤さんに話を聞こうと思った経緯

研究対象地とする川崎町と同じ宮城県内で、鳥獣被害対策の事例を探していたところ、「集落ぐるみの鳥獣被害対策モデル事業」を見て、話を聞きたいと思いました。

相澤さんについて

相澤さんは宮城県仙台市出身で、北海道にある酪農学園大学院で野生動物保護管理学を専攻され修士課程を取得したのち、2年前から宮城県南三陸町に拠点を移して、今は一般社団法人サスティナビリティセンターの職員として活動されています。南三陸に拠点を移した理由は、南三陸の地形が特徴的で、日本の森林割合(全面積の7割)とほぼ同じであり魅力的に感じたからだそうです。

Q1:鳥獣被害対策について住民のニーズはどこにあると思いますか?

ニーズを探るには、まずヒアリングやアンケートを通して地域の現状を調査するところから始まる!(川合「やっぱり現地の声が命ですよね〜泣」)

①被害内容について聞く

鳥獣被害には、農業・生態系・林業・人身の4種類の被害があります。被害の観点を増やした上で、生活面など地域全体で考えた方がいい被害状況や被害予測を調査する。住民は何の・どんな被害があり、どんな影響があるのかを把握していないかもしれない。

②被害対策について聞く

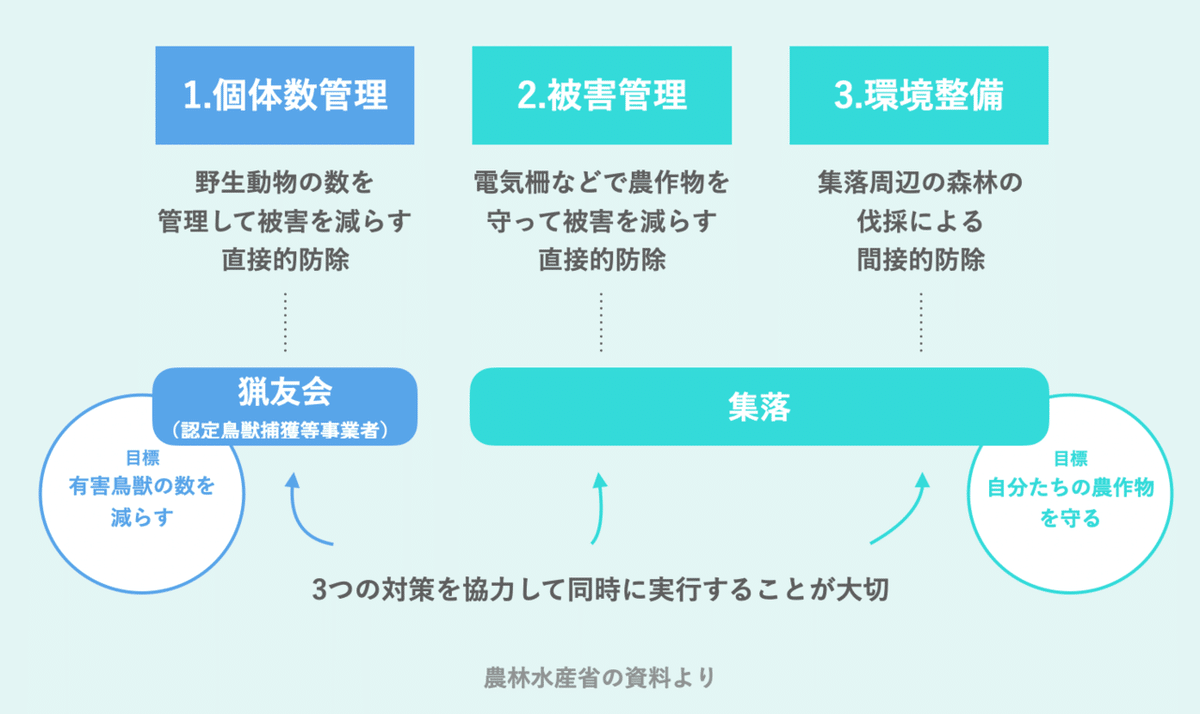

個体数管理・被害管理・環境整備という基本的な3つの対策を、猟友会(認定鳥獣捕獲等事業者)と集落が役割を持って同時に進めることが大切。住民は、鳥獣被害対策は猟友会だけの仕事であるという意識があるかもしれない。

Q2:南三陸では、ヒアリングはどのような形で行い始めましたか?

まずはヒアリングを行なったそうです。人から聞いたり、現場で実際に見たりして情報収集をするんですが、一番は信頼関係を作る(一緒に地域をよくしていきましょうという意識を持つことが大切)ことが目的。

質問項目としては、こんなことを聞いているそうです。

Q なんの動物を見たか

Q どんな被害を受けているのか

Q どんな対策を行なっているのか

被害状況や一人一人の認識を測りつつ、住民の鳥獣関連の知識や興味度合いも探ることが大切であるともおっしゃっていました。

信頼関係を結ぶ意味でも、ニーズを探る意味でも、ひたすら足を動かし、丁寧にヒアリングを行っていくことが分かりました。

川合が行うならどんな手順で研究を行えばいいか、ご提案いただきました。

1 地域に向けてヒアリング・アンケート

→ 目撃した鳥獣・被害内容・被害対策について聞く

2 専門家を招く&自主的な勉強会

→ 被害現状や被害額、被害予測を知ってもらい、危機感を持ってもらう

3 集落単位でのワークショップ

→ 住民同士の合意形成・ビジョン設計・点検マップの作成など

4 集落で対策計画を立て、実行

→ 来年度に向けた計画を立て、柵の設置など対策を実行する

今年度の途中からでは、対策を実際に行うのは難しいと思うので、来年度に行うために計画を今年度中に出来ると良いと思うという話がありました。

ヒアリングを行っての川合の感想

野生動物の専門家である相澤さんにお話を聞くことができて本当に良かったな、、、と思いました。その理由は、鳥獣被害の世界が想像以上に広く、私自身がまだまだ勉強不足であることを良い意味で痛感させられましたし、学生で知らないことだらけだからこそ、住民さんと同じ目線で対策を考えられるという発見があったからです。

以上で今回の記事は終わりになります。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!来月もお楽しみに!(もう少しペースを早めないと、、)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?