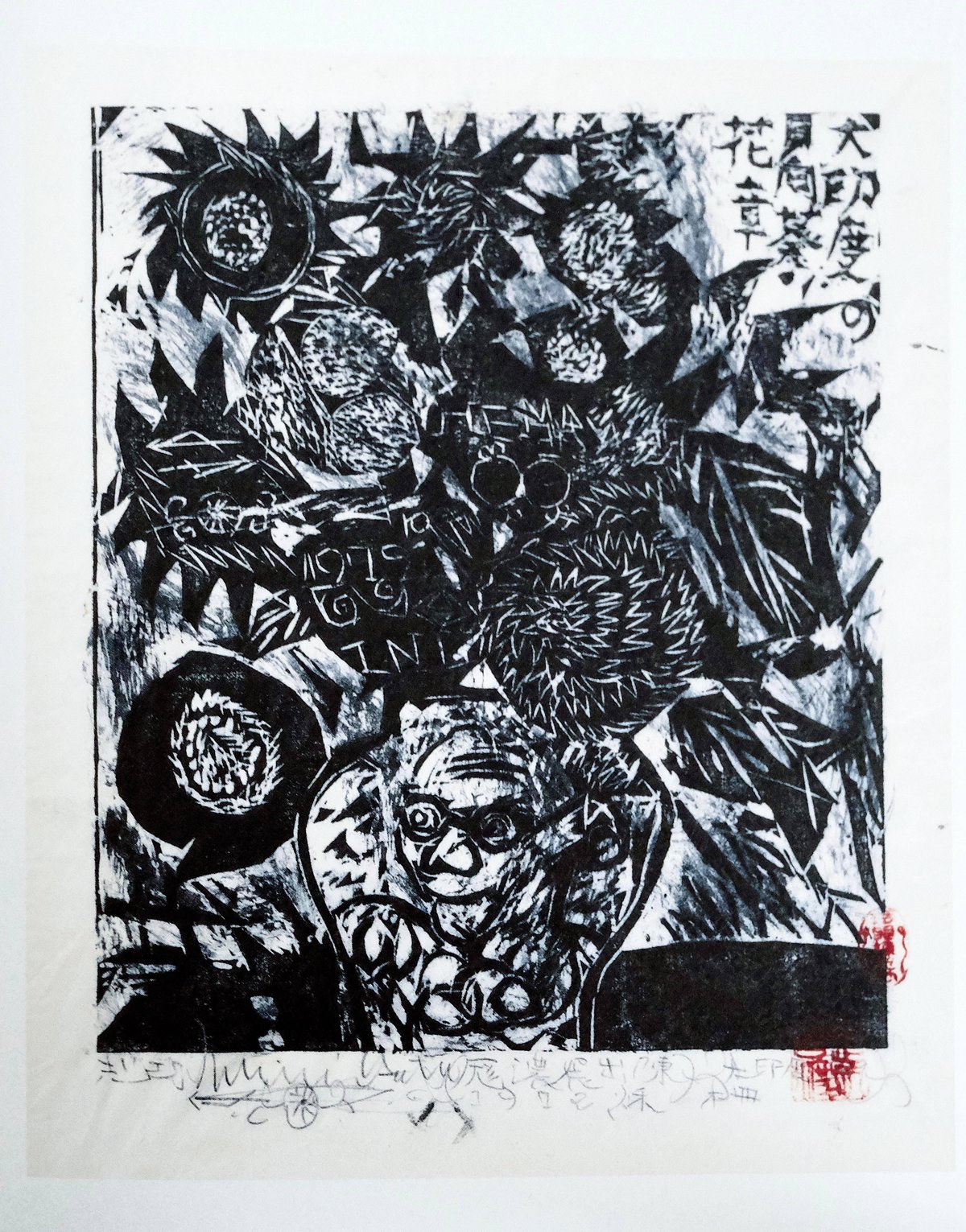

美術展『生誕120年 棟方志功展』 -生命力×装飾力-

興奮冷めやらん。

会場をあとにしてからも、身体が はふはふ していた。

アホ毛も逃さず頭の天辺からつま先まで、全身で棟方志功を浴びた。

“ 迸るエネルギー ”

この言葉が、棟方志功よりも似合う人物がいるだろうか。

「版画なのに」と言うと誤解があるかもしれないが、まるで肉筆画・・・いや、むしろ、肉筆画を超越した生命力を感じる・・・ように見えてしまう!

それくらい力強くてしなやかで、躍動感がある。

作品のエネルギーに圧倒されることは、会場に入る前から予想はしていた。

が、その力強さに引けを取らないほど圧倒され感動したのが、棟方志功による凄まじい装飾力だ。

面、線、模様、余白。

賑やかに華やかに、縦横無尽に駈けて翔け巡っている!けれどカオスではない、絶妙極まれりな調和!

これこそが、彼のズバ抜けた素ん晴らしいセンスだと思うんです。

ここ!ここ以外に、ない!

そういう場所に、身体ごと導かれて彫っている感覚なのだろうか。

桃源郷のようなこの光景に見入り、感覚と感情を心身にぐっっっと染み込ませ、心の中で一礼した。

白と黒の対比が魅力的な版画といえば、ヴァロットンが思い浮かぶ。

コントラストを活かしたドラマチックな表現や、品のある滑らかな線、目を引く大胆な構図が印象強い。

作為100%の、洗練された美しい画面、好きだ。実にカッコイイ。

対して棟方志功。

なんか、温度や格好良さが違う。

もちろん作為によって生み出されているんだろうけれど、それだけじゃない、やっぱり、何かに導かれて現出したもののような気配を感じる。

それはあの独特な彫り姿のインパクトや、仏教思想のフィルターも多少掛かっているけれど、画面の粗さや素朴な幻想性が親しみやすさを与え、線の力強さから「棟方志功」という人間=血の通った温かさの宿りを、気配として感じてしまうのかもしれない・・・なんてね。

とにかく、私は痺れました…⚡︎⚡︎

カッコ良すぎますぜ、志功さん、カッコ良すぎ。

この肉筆画は、今回特に観たかった作品の一つ。

(志功さんは肉筆画のことを「倭画(やまとが)」と呼んでいたそう)

”肉筆画を超越した版画” を生み出す人の肉筆画が放つエネルギーの凄さは、体感してこその感動。

このサイズをどどーーんと、ばばーーんと、一面で展示出来ちゃって観れちゃうのが、美術館へ足を運ぶ醍醐味だよなって、改めて思い、感謝。

襖の引手、かわゆい。

縦に長〜い屏風。

こんな屏風、初めて観たんですけど!

縦3m×横1.8m。

解説によると、その年(1953年)の日展への出品規則が「横六尺以内、縦は制限しない」だったから、とな。

規定内で最大のサイズで、しかも屏風に仕立てるなんて、最高すぎでしょ!!

そういう自由な発想、大好きなのです。

いい笑顔だなぁ。

この写真が、無性に好きだ。

見ると釣られて、こっちまで思わず笑ってしまう。

今回の展覧会は、画家を志していた頃の油彩画から、版画家に転身して以降晩年までの変遷を辿ることが出来る回顧展で、本っっ当に見応えのある内容だった。

モダンなデザインの装丁や、多色摺りのレトロで可愛い初期の版画、お洒落なべっ甲の眼鏡や愛用していたカメラなどの展示もあって、新たな棟方志功を知り、こんなにも魅力的な人物だったのか!と正直驚いた。

様々な人との出会いによって、どんどん道が開けていく。

人生の良い流れが見えて、とても興味深かった。柳宗悦は特に・・・!

棟方志功は、止めどなく溢れるエネルギーを放つと同時に、超強力な引力も持っていた人なんだろうなぁ。

・・・そういえば、”迸るエネルギー”が似合う人物、棟方志功に勝るとも劣らない人物が、もう一人いるじゃないか。

わだばゴッホになる

!!!

🌻

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?