Marathon社とRiot社を比較してみました。

こんにちは

fuel hashのインターン生です。

今回はMarathon Digital HoldingsとRiot Blockchainの概況について比較します。

12月初めに投資家向けに発表されたプレゼン資料と第三四半期の決算資料をもとに比較をします!

以前一度、上場マイニング企業の比較を行いました。

この時から約3か月経った後の比較になります!

最初に、

現時点での2社の「時価総額」「レベニュー」「マイニング量」「ハッシュレート」について比較した表をご覧ください!

※時価総額は12月1日時点

※Revenue、マイニング量は6~9月間の決算

※Hash rateは11月末時点

2社とも非常に近い数字で競り合っているのがよくわかります!

また、下のグラフは、Riot社のプレゼン資料に掲載されていた、各社のHash Rateを比較したものです。

MarathonとRiotの2社が業界を引っ張っていることがよくわかります。

それでは、2社の詳しい情報を見ていきます。

◯Marathon Holdings

・レベニュー

2021年6月から9月の3ヶ月間で、総収益は5,170万ドルに増加しています。

第2四半期の2,930万ドルから76%増加し、2020年同時期の835,000ドルから6,091%の増加を記録しています。

・マイニング量

6月〜9月の期間で自己採掘をしたビットコインも1252BTCと、第2四半期から91%も増加しています。

2021年9月末までの9ヶ月間で2098BTCの生産がされています。

※11月はハーディンの施設メンテナンス・アップグレードで一時的にマイニング能力が低下。

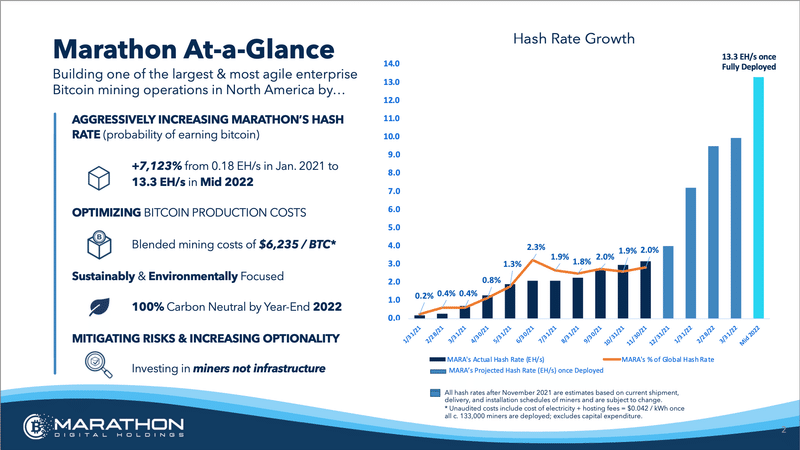

・ハッシュレート

現在約26,000台のマイニングマシンが稼働していて、11月末時点でのハッシュレートは3.2EH/sとなっています。

今後もハッシュレートの伸びが見込まれていて、2022年半ばまでに13.3EH/sとなることが予測されています。

・Marathonの成長戦略

Marathon社はマイニング施設などのインフラよりも、マイニングマシンに投資をすることに注力しています。

下のグラフは、Marathon社のマインングマシン配備見込みを表したグラフになります。

現在の倍以上のマイニングマシンの配備を見込んでいることがわかります。

また下の資料では、仮に3000万ドルをマイニングマシンに投資した場合と、インフラ整備に投資した場合の利益率が比較されていて、

マイニングマシンに投資をした方が利益率が高い、とされています。

この考えのもと、

“Growth Strategy:Invest in miners rather than infrastructure”

成長戦略はインフラ整備よりもマイニングマシンに投資すること、とはっきりと宣言をしています。

面白いのは、Riot社のプレゼン資料にはマイニングマシンの数をグラフにしたものは出てこないことです。

それではRiot社は何に注力しているのか見ていきます。

◯Riot

2021年6月から9月の四半期決算は過去最高の決算となったことを報告しています。

・レベニュー

2021年6月〜9月の3カ月間の総売上高は、2020年の同3カ月間の250万ドルに比べて2,532%増加し、過去最高の6,480万ドルとなりました。

また、2021年6月〜9月間のマイニングによる収益は、2020年の同3カ月間の240万ドルに比べて2,099%増加し、過去最高の5,360万ドルを記録しています。

・マイニング量

2021年6月から9月の3カ月間で1,292ビットコイン生産を記録しました。

これは過去最高の数字で、2020年の同時期の222ビットコインに対し、482%増を記録しています。

前四半期の675BTCと比較しても91%の増加で急速に拡大しています。

・ハッシュレート

2021年11月末時点で、ハッシュレート容量は3.0EH/sに増加しています。

5月に買収したWhinstone社の施設は電気代が安く、現在200MW(メガワット)から400MWの電気容量へと拡張を進めています。これによって、電気代を抑えながらマイニングをより効率よく行うことができるようになります。

2022年第4四半期までには、約90,150個のAntminer ASIC(マイニングマシン)を全て配備できた場合、合計9.0EH/sのハッシュレートを見込んでいます。

また、下のグラフはこれまでの自社でマイニングをしたBTC量を比較したグラフになります。

これを見ると、Riot社は自社でマイニングしたBTCが他社と比較して大きく、自社での技術開発、規模拡大を進めていることがわかります。

Whinstone社を買収して大きなマイニング施設を獲得したことで、大規模なマイニングマシンの配備を進めているため、今後も自社でのマイニングは拡大していくことが予測されます。

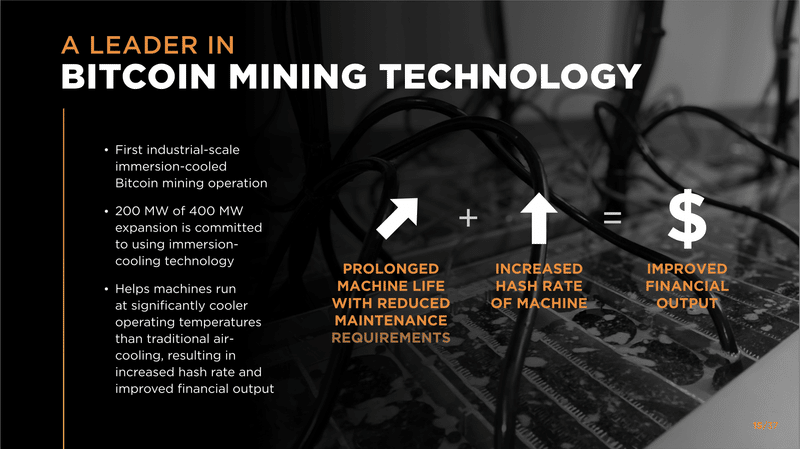

・Riot社の成長戦略

Riot社は技術面に注力していることを強調しています。

①マイニングマシンのメンテナンスを減らし、かつマシンの寿命を伸ばすこと

②ハッシュレートを高めていくこと

①②を徹底して行うこと、つまり、マイニングコストを減らし、かつマイニング効率を高める、というシンプルな戦略に注力しているということです。

ここにMarathon社とのカラーの違いが出ていることがよくわかります。

Marathon社はマイニングマシンに投資をしまくって、規模を拡大し続けることで利益を上げようとしていましたが、Riot社は規模拡大はもちろん進めつつも、効率よくマイニングを進めることに重きを置いているということです。

これをよく表しているのが下のグラフです。

マイニングにかかる電力コストを比較したグラフが、Riot社のプレゼン資料に掲載されています。

Riot社はMarathon社の半分近くの電力コストでマイニングしていることがわかります。

◯まとめ

両社とも、大規模なマイニングマシン配備を進めていて、急速に拡大を続けていることがわかります。

マイニング量を増やしながら、マイニングコストを下げるという、基本的なことを大規模かつ急速に進めているために両社とも成長を続けていることがわかりました。

また、成長戦略の軸として、

・Marathon社→マイニングマシン配備への投資すること。

・Riot社→自社での技術をたかめてマイニング効率をあげること。

という違いが見られました。

今後も2社の動向には注目をしていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?