『カタツムリレポート#8 YKK AP株式会社』〈前編〉

こんにちは! 大学生カタツムリレポーターの片山知香(かたやまちか)です。今回は住宅用の窓や玄関ドア、ビル用窓などの商品の開発・製造・販売を行っている、YKK AP株式会社さんの体感ショールームにおうかがいしています。

インタビューにお答えいただくのは、安全環境管理部 環境管理室 担当課長の市川晃子(いちかわあきこ)さん。樹脂窓のリサイクルに取り組む市川さんに、未来につながる研究のワクワクについてお聞きしました。

「一人ひとりが循環者になる未来ってどんな未来だろう?」

カタツムリレポートは、よりよい未来をつくろうとする人達や研究者の方に、その研究や取り組みのワクワクをご紹介いただくインタビュー記事です。子どもたちが「みらいをつくる職業」をもっと身近に感じられるよう、参加企業や研究者の取り組みにググッとフォーカスしてお届けします。

ーーーーーーーーーー

このnoteは、JST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」地域共創分野(慶應義塾大学×鎌倉市)リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点の循環者学習分科会が運営しています。

話し手

YKK AP株式会社 安全環境管理部 環境管理室 担当課長 市川 晃子様

聴き手

株式会社高山商会 片山知香

(取材:荒井理美 / 撮影:蓮見洋平 / テキスト:原悠瑞)

YKK AP株式会社 体感ショールームにおじゃましました

YKK AP株式会社ってどんなところ?

片山 はじめに、YKK APさんがどのような資源循環の取り組みをされているのか、お聞かせください。

市川さん YKK APはパーパス(企業の社会的な存在意義)として「Architectural Products※ で社会を幸せにする会社。」を掲げ、窓やドア、エクステリア商品などさまざまな商品を提供しています。YKKがファスナーを作る技術をもとに建築部材に参入し、1961年からアルミ建材の製造を始めて、1990年にYKKアーキテクチュラルプロダクツ(略称YKK AP)に名前を変えました。

私の主な仕事は化学物質政策と資源循環政策の推進・管理です。それと並行して、社内の派遣制度を活用し東京大学大学院で樹脂窓リサイクルの研究もしています。

YKK APの主な商品は窓です。そのフレームの材質がアルミの窓、塩化ビニル樹脂の樹脂窓、アルミと樹脂の複合窓の3種類があり、その製造時の切断端材と、解体時の使用済みの窓のリサイクルに取り組んでいます。

アルミ商品は1960年代から事業を始めていることや、価値が高い資源ということもあり、早くからリサイクルが進んできました。社内の製造過程で生じる端材のリサイクルはすでに100%を達成していて、今は使用済みアルミサッシやタイヤホイールなど、まちの中から出てきたアルミの廃材を積極的にリサイクルする取り組みを進めています。

※Architectural Products:建築用工業製品

研究にフォーカス!

使用済み樹脂窓の「マドtoマド」リサイクルへの挑戦

市川さん 今回テーマとしてお話する樹脂窓は、1980年代から製造を開始し、その断熱性の高さのため寒冷地の北海道を中心に普及してきました。そして約40年が経過した今、当時の住宅が建替えされはじめ、樹脂窓の廃材が本格的に出てきたところです。現在はその多くがリサイクルされずに埋立されていますが、今後廃棄される量が増えていくと予想されますので、今のうちにリサイクルする仕組みを作らないといけない。その使用済み樹脂窓のリサイクルに関する研究を大学院とYKK APの2つの立場で取り組んでいます。

樹脂窓もアルミ窓と同様に、以前から製造時の切断端材をリサイクルする技術開発に取り組んできました。樹脂窓のフレームは形材と呼ばれる細長い棒状の材料を決められた長さに切断して作るため、その際に端材が発生します。いろいろな色の商品から出た樹脂端材が一緒にリサイクルされるため、いろいろな色のリサイクル形材ができあがります。

これがサンプルです。新しい材料で作った樹脂窓、社内端材で作ったリサイクル樹脂窓、まちの中から出てきた様々な使用済み樹脂窓で作ったリサイクル樹脂窓。リサイクルした材料を使った部分の色が違いますよね。

使用済み樹脂窓は自社商品だけでなく、いろいろな会社の商品も一緒に回収しますので、その材料に含まれる成分の組成(そせい)が分からないものが混ざり、リサイクルの難易度が高くなります。一方、自社の工場端材は成分組成が分かっているので、比較的リサイクルしやすいです。比較的といっても高い技術力を要するのですが(笑)

社内端材を使用したリサイクル樹脂窓は既に商品化しています。そして、2024年度には樹脂窓の社内端材を100%リサイクルすることを目標に、技術開発や製造技術の方々と連携して商品開発に取り組んでいます。

片山 端材を再利用すると、いろいろな色ができるんですね。

市川さん そうですね。この点も実は工夫が必要な部分です。表側の色が濃ければ内側のリサイクル材の色は見えないのですが、表側が白や淡い色ですとリサイクル材の色が透過する可能性があるため、端材の使用箇所について、樹脂形材ごとに検討しています。

片山 使用済みの樹脂窓はどのようにリサイクルされるのでしょうか?

市川さん 現在、使用済み樹脂窓から高品質な再生原料を取り出し再び樹脂窓をつくるという「マドtoマド」リサイクルの社会実験を、企業・業界・行政・自治体・大学・研究機関が一体となり取り組んでいます。

市川さん 使用済みの窓は、外壁やすき間を埋めるコーキング材、気密・水密性を保持するためのシート類、釘などの窓以外の建材が取り付いた状態で回収されてしまいます。また、窓そのものにも鉄、アルミ、いろいろな種類の樹脂で作られた部品類が取り付いています。リサイクルするためには、それらの異物を取り除いて、再生材(窓フレーム)の主成分である硬質塩化ビニル樹脂だけを取り出す必要があります。現在、その再生原料化実験を、北海道のリサイクル会社さんのご協力のもと行っています。

現在検討している再生処理方法を簡単に説明いたします。まず、窓以外の材料や窓の部品類が取り付いたまま破砕し、磁石にくっつく鉄などの金属を除去します。次にそれ以外の金属類と樹脂類を分離します。大きな水槽の中で浮遊させ、材料固有の比重の差を利用して、アルミなど磁石には反応しなかった重い金属と、軽い樹脂類に分けます。この時点で鉄やステンレス、アルミなどの金属類が除去できます。

続いて、樹脂の分離です。樹脂も種類によって比重が異なります。それを利用し、再度大きな水槽の中で浮遊させ、ポリプロピレンやポリエチレンなどの水に浮く樹脂類と、塩化ビニル樹脂などの水に沈む樹脂類を分けます。塩化ビニル樹脂は下側にたまるので、それを回収します。

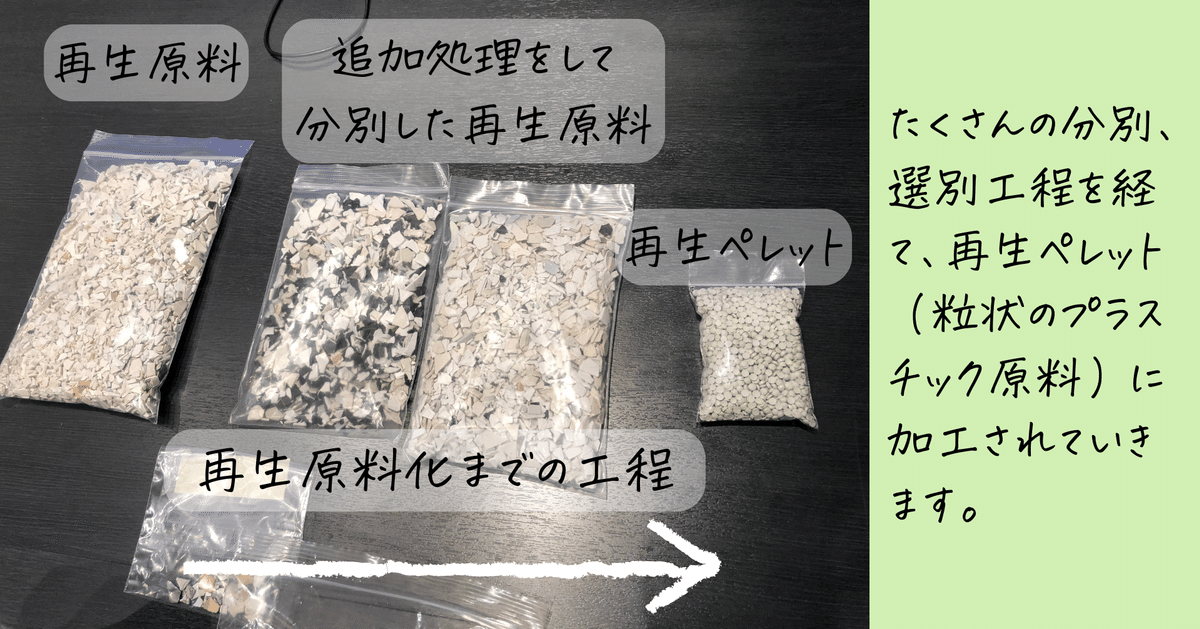

市川さん 実験を進める中で、ここまでの処理だけでは、ナイロン樹脂やゴムのように水に沈む樹脂が塩化ビニル樹脂と一緒に回収されてしまうことがわかりました。そして、ナイロン樹脂、ゴム、分離しきれなかった金属などを除去するためには、電気的な力を利用した分離方法や、色と樹脂の種類を光センサーで検知する選別方法が有効であることがわかりました。さらに、ここまで分けたものでも、まだちょっとした異物が残っている可能性があるので、最後に「ペレタイズ処理」といって、塩化ビニル樹脂に熱を加えてやわらかくしながら網目状のフィルターを通し、樹脂よりも融点の高い異物を取り除く処理を行います。このような流れで、新しい材料と同等の品質の再生原料を回収することができます。今後の1年間で再生処理方法の構築を目指していきます。

片山 使用済みの樹脂窓から質の高い再生原料を回収するために、こんなにたくさんの処理が必要なんですね。

COI-NEXT 鎌倉モデルでよりグレードの高いリサイクルを目指す

市川さん ヨーロッパは樹脂窓のリサイクルが進んでいるので、その取り組み全般を勉強するために、実際にドイツにも行きました。その調査では、さきほど説明したように色々な分別、選別処理を行うことで、高品質な塩化ビニル樹脂が得られることや、回収~再生処理~再生利用に至る一連の仕組みとそれを実現するための体制づくりが大事であることがわかりました。

今後は、ヨーロッパの再生処理方法を参考にして更に高品質な再生原料を得るための実験を進めていきます。また同時に、社会実装化するためにはその仕組みや体制づくりも重要ですので、使う側の業界団体や行政の方々からの指導もいただきながら、企業・業界・自治体・行政・大学が連携して樹脂窓のリサイクルシステム構築に取り組んでいきます。

窓リサイクルの取り組みの一環として、YKK APはCOI-NEXTコンソーシアムに参画し、まちに存在するさまざまなもののリサイクル技術開発と社会実装化について検討しています。

鎌倉市では、多くの住宅にはアルミ窓が取り付けられています。そのため、現在廃棄されている窓はまだアルミ窓が多いです。一方、地球温暖化などの影響でアルミ樹脂複合窓や樹脂窓の住宅も増えてきています。そのため、数十年後には使用済み樹脂窓の廃棄が多くなり、そのリサイクルがポイントになると思います。

そこで、鎌倉市では廃棄された窓をどのように回収し再生原料化するのが最適か、どのように再利用できそうか、もっといい使い方があるのではないか、といったことをCOI-NEXTの異業種の方々と一緒に考え、技術交流をしながら、よりグレードの高いまち全体でのリサイクルシステムの構築を目指していきたいと思っています。COI-NEXTでの検証を通じて、鎌倉市のモデルから大規模都市へ展開し、業界の領域を超えた資源循環の取り組みに広げていけるのではと、そこに参画する意義を感じています。

ーーー後編に続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?