蝦夷目貫⑥ 似てるけれど違う?2

前回に続き、蝦夷目貫っぽくも見えなくないが、恐らく違うもの2。

タダ同然のような金額とはいえまた微妙な物を拾ってしまいました。

裏行も殆ど見えないような写真でしたが、値段も安かったのであわよくばというギャンブル精神で購入。

こうした「あわよくば」精神は十中八九駄目なのですが、今回もやはり駄目で蝦夷目貫ではなさそうです。

そう思う理由は、①白っぽい色味、②匂い、③脚部の彫忘れ?部の存在、④所載品との迫力の違い、などが主だった所です。

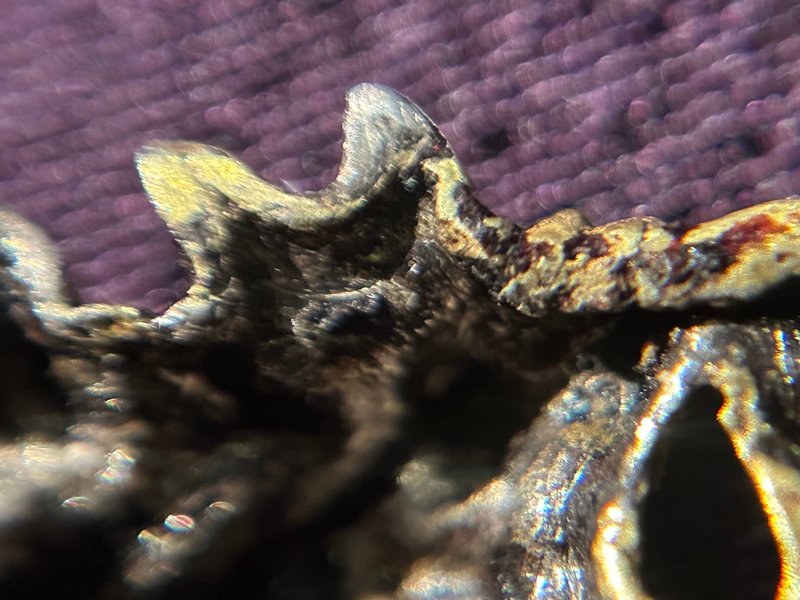

裏行

しかしこのように意外に細部まで作り込んでいるようにも見えます。現代作られた物かどうかは分かりませんが、個人的な印象で言えば、比較的新しい印象を受けます。その1番の理由が色味でして。

①裏の色味

以下は右2つが蝦夷目貫(右上は四分一地、右下は山銅地)で、左上が江戸期頃と思われる蝦夷を模したと思われる目貫。

左下が今回の目貫です。

何と言うかやたらと白く見え、時代の無さが浮き彫りとなる気がします。

地が露呈しているから蝦夷目貫と見え方が違うのか?といえば、山銅の物や四分一の物と比較してもそれはない気がします。

左上は江戸期と思われる蝦夷の写し物

左下が本目貫

他にも全体的に彫りの高低差が無く均一な印象があり、触った時にも丸みを帯びているというかゴツゴツした感じが少ない気がします。

勿論擦れて摩耗しているから、という線もあるとは思うのですが。

②金属の匂い

あとは先の2点の蝦夷目貫を嗅いだ時と違う何というかクセのない如何にも金属という匂いがするように感じます。感覚的な物で全く説明になっていませんが、

素材が山銅や四分一ではないであろう事はほぼ間違いないと思われます。

③脚部の彫忘れ?部の存在

上の脚部に彫り忘れ?のような箇所が見られます。

以下は這龍の蝦夷目貫ですが、同様の場所には鱗が彫り込まれています。

もしこの目貫が金工の手による物だとして、そのような彫り忘れをするだろうかという素朴な疑問もあります。デザインとしてあえて何も入れていないという事もあるでしょうが。

それにしても先の所載品と迫力がまるで違う。

所載品のような迫力のある作というのが本家の凄みという気がしてならない。

そういう意味でも今回手に入れた作はだいぶ見劣りしてしまいます。

しかし意外に手が込んでいるようにも見えます。

結局の所、私的には新しく思えますが、実際のところどういった物なのかというのが私には判断しかねます。

詳しい方、是非ご意見頂けると嬉しいです。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?