おすすめ刀剣本⑦「打刀拵」

例えば龍や獅子の目貫が良いなとか、古金工や埋忠系の鐔が良いなとか刀装具単体で興味が出てきていた状態であったのですが、最近はもっぱら拵にも興味が出てきました。

単体で買っていた刀装具が果たしてどのような拵についていたのか興味が出てきた所が拵に興味が出てきた理由かもしれません。

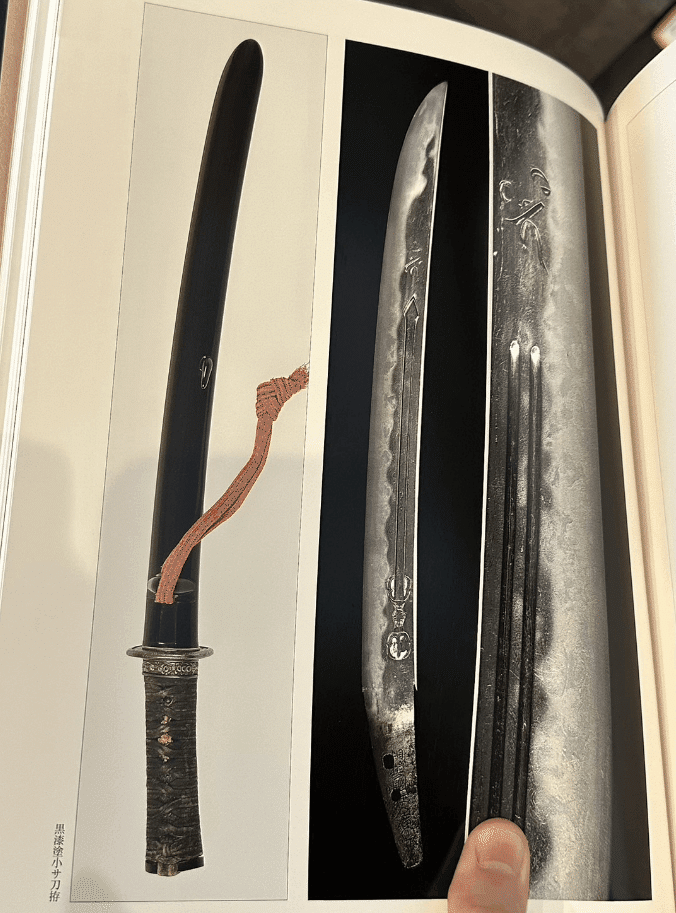

しかしそれを知ろうにも例えば拵を分解した写真というものはなかなか見当たらず、多くは拵を側面から1カット撮影したのみで、これでは鞘や柄が見えてもどのような鐔が付いているかなかなか分かりません。

多くの図録はこのような形で拵が掲載されている。

しかしそんな折、そんな疑問を解決してくれる図譜がありました。

それが今回紹介する「打刀拵」という本です。

昭和60年に東京国立博物館にて特別展「打刀拵~刀剣外装の美~」を開催したらしく、そこでの出陳作品を中心にまとめた図録であるようです。

以下の様に拵を分解した写真が数多く載っています。

例えば上記のような阿弥陀鑢のかけられた古金工鐔はまま見ますが、上記によると室町から桃山にかけての実戦的(柄巻の形式から実践的と推定)な黒漆塗拵の打刀拵に付いていた事が分かります。

鐔の櫃孔の形からも同時代の鐔の形状についてヒントが得られらます。

他にも小柄や笄なども写真が載っているので、(私はまだ出来ていませんが)これからそれらを蒐集する時はそれら刀装具の時代特定の裏付け資料ともなり、非常に参考になる良書になる予感がしています。

その他、後藤家の龍や獅子の金目貫なども二所物、三所物として以下のような黒漆の天正拵に付いている事も分かりました。(他にもあるとは思いますが確かな一例として)

ここから更に細かく辿っていけば例えば上杉家では鐔や縁頭、目貫、小柄、笄はどういう組み合わせが多く用いられたのかなど各大名家毎のルールなども見えて来るかもしれない。(既にそうした研究が発表されている可能性も多いにありますが)

例えば黒田家の目貫で言えば、1つの目貫の中で素材が金と銀を繋ぎ合わせたような五三桐紋が結構用いられています(必ずというわけではない)。

このような目貫は他では慧眼したことがなく、黒田家の何かこだわりが感じられる気がします。

何かしら黒田家でルールがあったのかもしれません。

そんな些細な事でも自分1人でコツコツ調べて知識として溜めていくのもまた楽しそうです。

・終わりに

このような刀装具と拵が紐づく(関係性がまとめられた)資料が手元にあると、今後刀装具を買う上でもどのような拵に付いていたか想像がしやすくなるという点(時代を捉えられるという意味)でとても有益な本に感じました。

今まではどういった刀身がこの拵に納められていたのか?という視点ばかりでしたが、刀装具から観る拵というのも非常に面白いですね。

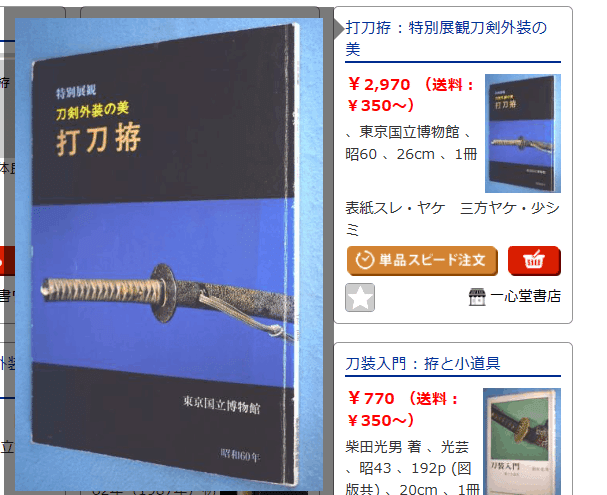

尚この「打刀拵」は日本の古本屋などで売っています。

執筆時点で大体1.1~1.2万円位でしょうか。

検索すると以下の図録の図録も出てくるのですが、これではなくハードカバーの物になりますのでご注意ください。

以下はまだ見た事が無いので分かりません。

以下の物です。

今回も読んで下さりありがとうございました。

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

今までに紹介した刀剣本のおすすめは以下で見れます。

https://note.com/katana_case_shi/m/m64a4de4ae301

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?