尺八を考案した人のお話。

それは古代中国、唐代初頭600年代のことらしい。

呂才という人が考案したとの史実が残っている。

『旧唐書』(唐の成立618年から滅亡907年までについて書かれている)や、『新唐書』(中国の唐代の正史1060年)の記述に記載されているとのこと。

『旧唐書』の<呂才伝>によれば、貞観三年(629)に唐王朝第二皇帝の太宗が、協律郎(1) である祖考孫に命じて楽律を増損 (2)せしめたが、さらに侍臣に音律に詳しい者を尋ねた。そこで中書令(3) であった温彦博が「呂才は聡明多能であり、見聞一接にして即ちその妙に達し、声楽にも長じている」と上奏 (4) し、また名臣の誉れ高い王珪や、『隋書』の編者である魏徴(580~643・唐の政治家)も才の学術の妙を盛称 (5)し、「才、能く尺を為す。十二枚の尺八、長短同じからず、各、律管に応じ、韻に諧わざる無し」と呂才を推挙したので、太宗は呂才を招じ、徴が長官を務める門下省弘分館に直せしめた、とある。これとほぼ同じ内容が『新唐書』にも見える。」

【協律郎】諸国で行なわれる釈奠孔子および儒教における先哲を先師・先聖として祀る儀式のこと)で、楽人を率い、奏楽の指揮をとる職掌。

【増損】増減

【中書令】中書所の長官・官職名

【上奏】天皇に意見、事情などを申し上げる事。

【盛称】大いに称賛する、盛んにほめる。

要は、唐の皇帝が楽律に詳しい人を探すように家来に命じ、呂才が適していると勧められて皇帝に招かれてその頃の楽律を直した、ということでしょうか。

それにしても、1400年も前の史料が今までずっと大事に残されてきたことに単純に感動します。中国大陸も戦乱などで混乱時期があったのでしょうが、色んな災難を乗りこえ、書き写したりしては大事に保管されて来たんでしょうね…。

昨今の日本では…、記録の保存に関して目覚ましい進歩をしているにも関わらず、お上の方では重要な「書類」等が紛失したり廃棄されたり改竄されたりしていますねぇ。何故ですかねぇ…。

そう言えば、映画『敦煌』を思い出しました。

こどもの頃に観て、すご〜い敦煌行きた〜い!と思ったほどに感動しましたが、やはり印象的だったのはその映画の重要な場面でもある、戦乱から敦煌の貴重な書籍や経典を敦煌郊外の石窟寺院に運び出していくシーンです。こういうことだったんですね。

(それにしても大スペクタルな映画でしたね。日本お金あったんだな…)

それはさておき、

『莫高窟』や『楡林窟』の壁画には他にも笛を吹いている絵画があります。見出しの画像と共に、名古屋の虚無僧こと牧原一路氏から提供していただいたものです。敦煌壁画の画集からのようです。

見出しの画像と共に莫高窟の壁画です。

莫高窟(ばっこうくつ)とは、1987年に登録された中国の世界遺産(文化遺産)で、同国北西部、甘粛省敦煌市近郊にある仏教遺跡。古くから中国と西域を結ぶシルクロードの要衝とされてきた敦煌中心部から南東25kmに位置する鳴沙山の東向きの断崖に、南北1.7kmにわたって石窟が掘られ、そこに仏像が安置された。西千仏洞、安西楡林窟、水峡口窟をはじめとした合計735の石窟(石室)と2415体の仏塑像や壁画が現存している。その規模や歴史的な重要性は、ほかの石窟を圧倒している。石窟群のうち現存する最古の窟は4世紀末から5世紀はじめに造営されたものである。石窟群からは、3万~5万点に及ぶ文書や写本、仏画、経典などが発見されている。

こちらは楡林窟の壁画。

楡林窟(ゆりんくつ)とは敦煌から170キロ、車で2時間半、三危山の麓、楡林河の両岸にある仏教石窟。東壁に約30窟、西壁に11窟が現存し、うち29窟に壁画があります。唐、五代、西夏、ウイグル、宋の時代に開掘され、その様式は莫高窟に似ているそうです。

話をまた呂才さんに戻します。

こうしたことから尺八は、陰陽楽律に通暁した呂才という人物が、律管に諧契する長短十二枚(本)の尺八を創製したことに始まり、本来尺八はそれぞれが十二律の各々に応ずるように作られた十二本一組の縦笛であったと考えられている。

「才、能(よ)く尺を為す。十二枚の尺八、長短同じからず、各、律管に応じ、韻に諧(かな)わざる無し」

この頃は尺八は十二本一組だったんですね。

呂才、よっぽど尺八の達人でもあり「呂才は聡明多能であり、見聞一接にして即ちその妙に達し、声楽にも長じている」「才の学術の妙を盛称」とベタ褒めです。

唐楽とは、宮廷の燕饗楽が中心で、横笛・合笙・簫・篳篥・尺八・箜篌・箏・琵琶・方響・鼓などを用いられていて、それがそのまま日本に雅楽として伝わりました。

では呂才が考案した以前に縦笛なるものはあったのか?

そりゃ、あったでしょうよ〜、と誰もが思いますよね。

古代エジプトにも笛を吹いている絵は残っています。

しかしながら呂才さんが考案したのは、ただの縦笛じゃないんです。歌口を斜めにスパッと切った、あの尺八特有の縦笛なのです。

上野堅実氏は「尺八の歴史」で探求しています。

唐代以前から竹製の縦笛が存在していたのは確か。だそうで、

漢代(紀元前206ー220年)の遺跡「山東嘉祥武氏祠画象石」に、縦笛を吹く楽人の姿があるそうです。

では呂才が突然考案したのか?それとも当時存在した縦笛を参考にしたのか?

それには三つ説があります。

瀧遼一氏(「中国音楽再発見」の筆者)の籥という楽器改造説。

「唐代に呂才が『尺八』を作るためには、当時使われていた『籥』(ヤク)という縦笛を六孔に改め、そして作ったものといわれている」(『正倉院の楽器』)

林謙三氏(日本の音楽研究者、彫刻家。雅楽の古い楽譜の解読や、東アジアの伝統音楽の研究で知られる)の籥長笛系説。

「初唐代に呂才によって案出された尺八は漢代からある長笛系の短所を改めた長短十二管一組の笛である。その長さは律管の倍をとる。」

田辺尚雄氏(日本の音楽学者、文化功労者。日本で初めて東洋音楽概説をまとめた)の洞簫説

「西アジアの縦笛(葦製の縦笛ネイ)が漢の頃、中央アジアを通じて中国に入り、竹製の管となり、指孔も中国の音階に合わせ全面五個、背面一個、合わせて六孔とし、歌口も簫に合わせて管の内部から半球状に刳(えぐ)って吹きやすくした。これを洞簫と名づけて中国に広まった。

唐の初め楽人呂才はまたこれを改造し、一層ふきやすくするため歌口のところを管の外側から斜めに削り取って造り、且つ洞簫の管が飾孔のため長くなり過ぎているので飾孔を廃し、その基本の管長を中国音律の基本である黄鐘律管長九寸の二倍一尺八寸(54.5cm)と定めた。これを一尺八寸管、即と尺八管と称した。(『日本の楽器』)

このように、尺八の元になった楽器として籥、長笛、洞簫の三つがあげられるそうです。

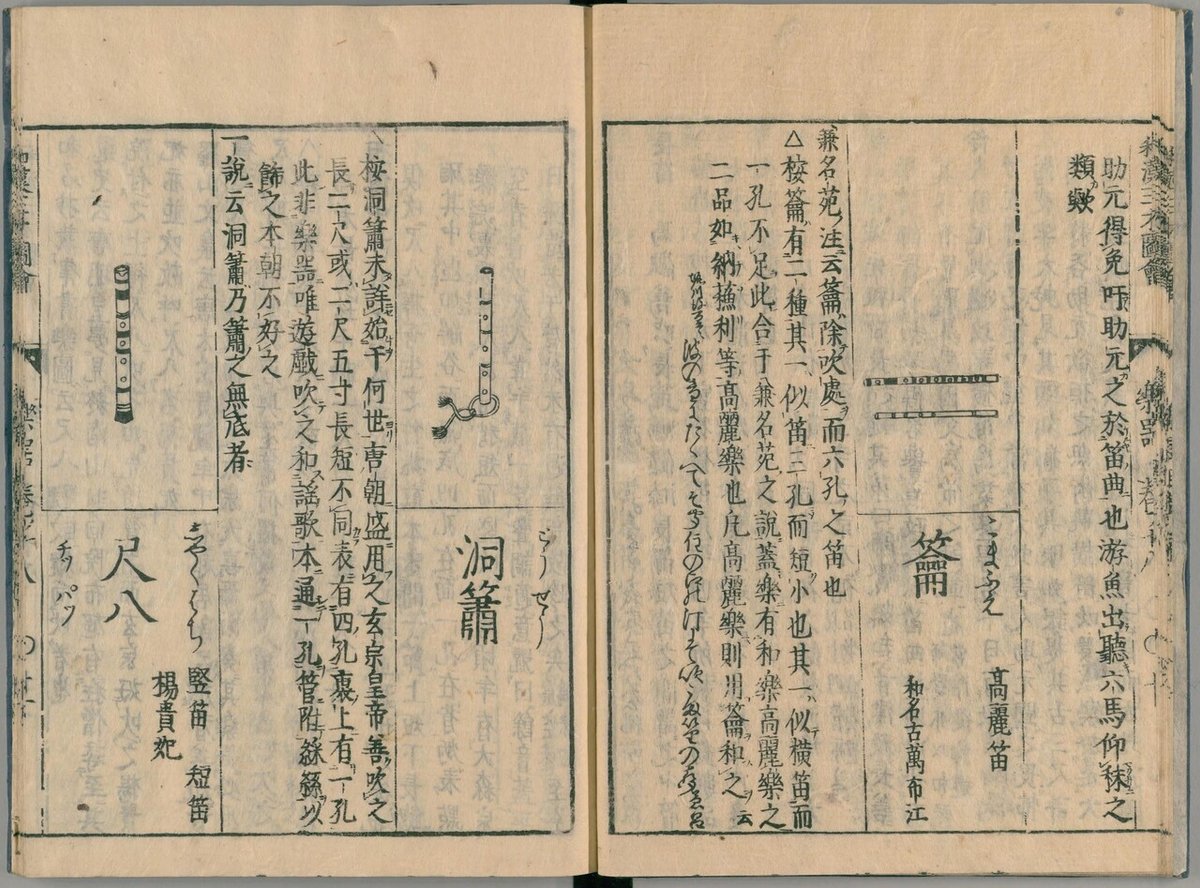

「倭漢三才図会」1824年(国立国会図書館蔵)に載っている洞簫と籥。ただしこちらの籥は唐代の頃のヤクではなく、横笛で高麗笛ともなっており別物です。籥は(竹の笛)という意味の漢字だそうです。

ともかく、呂才さんはいずれかの笛を改造して作ったには間違いないですね。これは『コロンブスの卵』説に通ずる事だと思います。この発見以来、現代まで日本ではひたすら『尺八』(九州の方では天吹という縦笛がありました)が縦笛だったんですから、やっぱり呂才さんすごい。

考案してくれた呂才さんに感謝です🙏

+mo2さんのトラベラーページより、書籍『敦煌 シルクロード明珠 佛教文化宝蔵』の縦笛を吹く楽人のカラーの壁画が紹介されています。とてもきれいです。

遥か昔の仏像さんたちに会いに行きたいな〜。

いつか敦煌に行くことができるのだろうか…。

参考文献

上野堅実「尺八の歴史」

田辺尚雄「日本の楽器」

瀧遼一「正倉院の楽器」

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇