古代の尺八☆『信西古楽図』の尺八奏者たち。

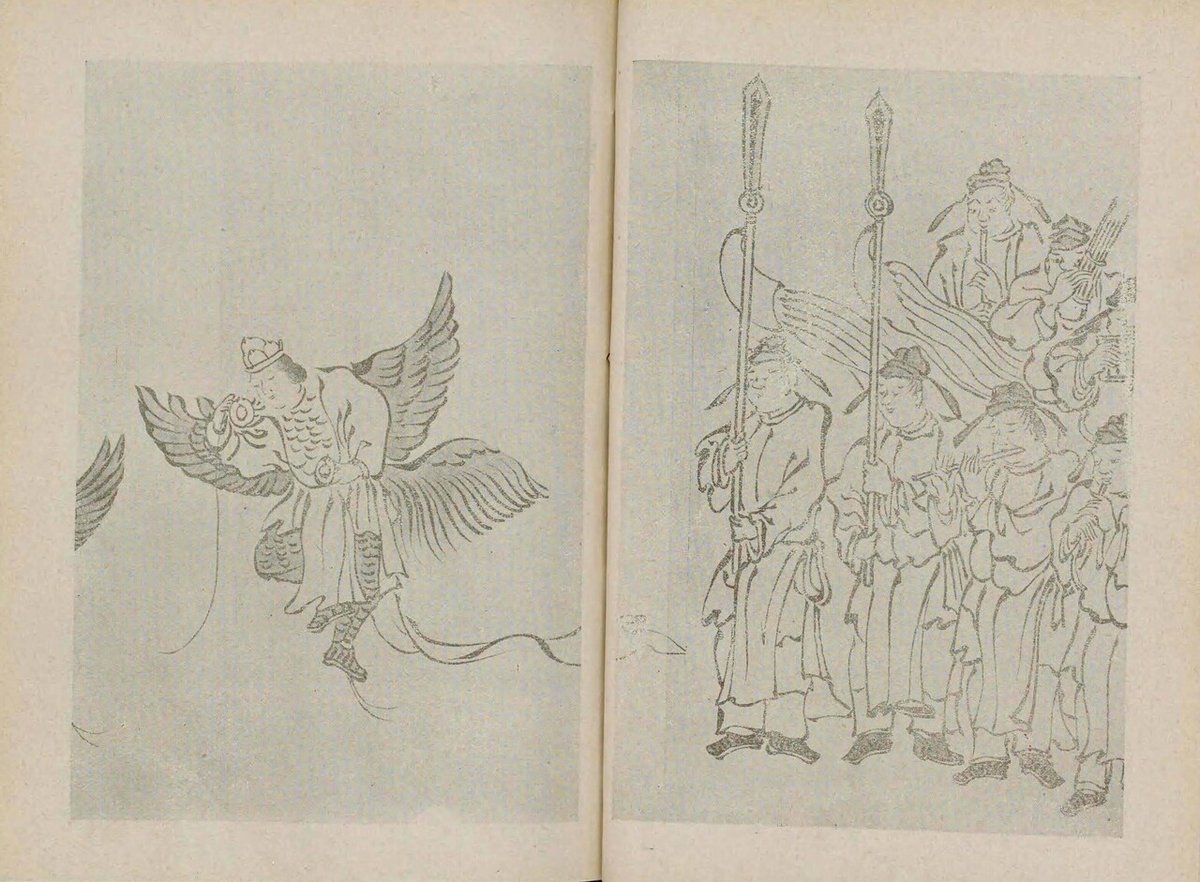

こちらの絵は『信西古楽図』と言われる今で言う舞踊楽団が描かれた巻物の絵です。

『信西古楽図』とは、平安時代の舞楽、雑楽、散楽などの様子が描かれた巻物で、日本の散楽図と思われていたが、実は唐代宮廷の宴饗楽である楽舞・散楽の演奏を描いたものともいわれる。作者は不明。

舞楽、雑楽、散楽 とは…、

舞楽(ぶがく)とは、雅楽の中の一種で、器楽を演奏し管絃と舞を主とする演奏形式で、楽器の種類は日本古来の神楽笛・和琴などのほかに,外来の笙(しょう)・篳篥(ひちりき)・笛などの管楽器と,箏(そう)・琵琶(びわ)などの絃楽器と,鞨鼓(かっこ)・太鼓(たいこ)・鉦鼓(しょうこ)・三の鼓(つづみ)などの打楽器があります。

雅楽とは、日本在来の古楽と、唐・三韓などから伝来した音楽との総称。

雑楽(ざつがく)とは、 雅楽以外の種々の音楽の総称。

散楽(さんがく)とは、中国、日本の楽伎の一種。軽業 、幻術、奇術、相撲、物まね、歌舞劇など雑芸的芸能の総称。

雅楽に関して詳しくは宮内庁のHPをご参考くださいませ↓

さて、唐代は618年 - 907年のこと。日本の平安時代は794 - 1192年のこと。

この時代の尺八は古代尺八、または雅楽尺八とも言われている。

こちらの絵は『信西古楽図』正宗敦夫 編纂校訂 (昭和2年刊行)によるもの↓

見出し画像の絵と少し雰囲気違います。

上段の長い笛が尺八奏者でしょうか。下段の右端は篳篥かな。

これらの史料は国立国会図書館アーカイブで見られます↓

『信西古楽図』正宗敦夫 編纂校訂 日本古典全集刊行会 昭和2年刊行

そして見出しの絵は、こちらは巻物↓

『信西古楽図』樂人の圖

「三條宮書御室絵/舞銘 當今筆宸/寶徳元年九月日」「御厨子所預 紀宗直画」「寶暦五乙亥九月十八日騰寫/左衛門少尉盛韶」の奥書あり

宝暦五年は1755年。

どちらも『信西古楽図』の写本です。

舞楽の立奏図です。こちらの絵は、両方尺八っぽい。

色んな楽器と演奏してます。

聞いてみたい〜。

こんな絵も。

まさに中国雑技団だ〜🎵

当時、唐代ではすでに文化、芸術、音楽など文明とともに完成されていて、まだ未開地だった日本列島にどっとやってきて、それに便乗して尺八も一緒にきたんですね。

尺八に限らず他の楽器も習得が困難だったはず。奏者と共に海を渡って来たのでしょうか。

大陸からやってきた雅楽の演奏は日本列島の人々にとっては、それは斬新だったでしょうね。

古代の尺八☆『信西古楽図』の尺八奏者たちでした♪

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇