プロが教えるいちご大福

今日はいちご大福の作り方をご紹介します。

作り方は何パターンかありますが、そのうちの1つをご紹介します。

ざっくりの工程は

『餡玉作り』『生地作成』『包餡』

となります。

またこうゆう場面で使いたい時はこう考えて下さいみたいな事も書きますので、場面に合わせて使い分けて下さい。

ちなみに自宅で子供と作った時は大喜びでわいわい作っていました。

では

『餡玉』作りです。

いちごの大きさで餡と生地とのバランスが変わります。

なのでベースをお伝えするので、そこから購入したいちごに合わせて下さい。

いちごの重さが約25gに餡を20g使います。

写真の用にヘタの所まで包まなくて大丈夫です。

使用するいちごの品種は出すタイミングや場面で変えると良いです。

例えば甘くて美味しいいちご大福を食べたかったり、出したければあまおう等の甘いいちご。

デザートに出したり、後味をさっぱり締めたい時はさちのか等の少し酸味があるいちごを合わせると良いです。

また使う餡は白餡、粒餡が一般的ですが、ミルク餡や黄身餡も合いますよ。

用意出来ればラップをして冷蔵庫で冷やしておいて下さい。

次に『生地作成』です。

生地はとても種類があります。

今回は一般的な求肥でお伝えします。

餅粉と水と上白糖を使います。

配合は餅粉1として、水が約0.9、上白糖が2です。

少し大きめのボールに餅粉を入れます。

そこに水を入れるのですが、分量の水の約8割ぐらいを入れて手で練って下さい。

水の分量は変わります。

餅粉の保存状態、餅粉が持ってる水分、季節によるので、水がすべて入るとは限りませんので固さで判断します。

目指す固さは耳たぶぐらいです。

ずっと触っておきたいなーって思う柔らかさをイメージして下さい。

その固さになるまで残りの水を入れて練って下ります。

もし全部入って足りなければ+で水を入れて下さいね。

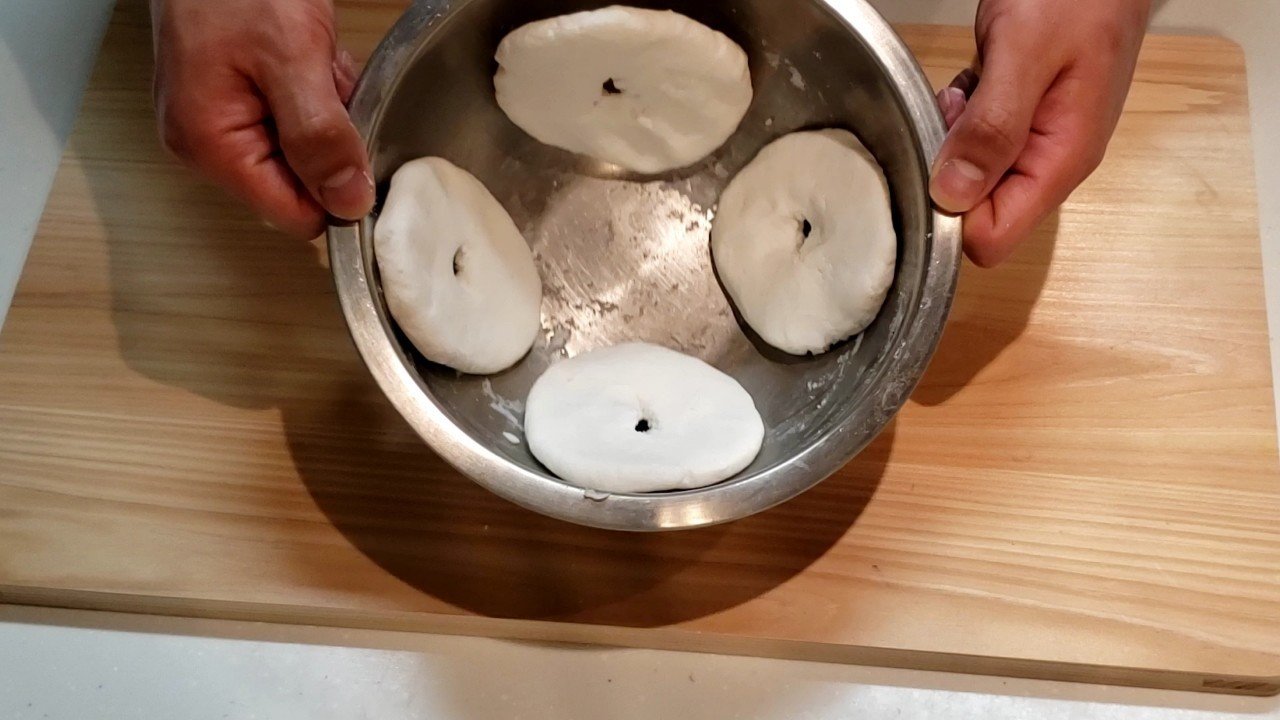

良い固さになれば4つぐらいに分けます。

それを薄いドーナツ型にします。

それを鍋で湯がきます。

湯がき上がりは浮いて来て、表面がぼこぼこしており、最初よりも一回り大きくなっていればタイミングです。

湯がき過ぎると溶けていきますので注意して下さい。

別の鍋を用意して、そこに湯がいた餅を入れます。(湯でたお湯は後で使います。)

火加減は極軟で、木杓子を使ってしっかり練って下さい。

バラバラだった物が1つになって、さらに練ると表面がめちゃくちゃ綺麗になります。

そうなれば砂糖を目分量で約1/3入れて下さい。

そうするとまたバラバラになるので、先程と同様に表面が綺麗になるまで練ります。

砂糖を半分入れて繰り返し、残りの砂糖を入れて繰り返して下さい。

全ての砂糖が入り、表面が綺麗になれば固さ調整です。

ここからは好みにもなりますが、おそらく今の状態だと固い生地です。

木杓子ですくって持ち上げた時に、生地が薄くびよーんと伸びる固さまで調整します。

お餅を茹でたお湯を入れると温度が落ちにくいので、そのお湯を入れて下さい。

良い固さになれば片栗粉の上に生地を出します。

約束30gで分割して、餡玉を包みます!

完成です!

お疲れ様でした!

生地は今回求肥でやりましたが、求肥にメレンゲを入れる雪平(せっぺい)という生地にしても美味しいですよ。

和菓子教室も個別で対応させて頂きますので、お気軽にメッセージ下さい。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?