まぼろしの優良ペット業者認定制度⑤環境省、政治家らとの面談記録を保存せず

第二種業者の猶予期間は2年

今年6月から実施されている犬猫適正飼養を促す環境省令、いわゆる数値規制は既存業者への適用を一定期間猶予する措置も講じています。

従業員1人あたりの飼養頭数上限規定の場合、ペット店や繁殖業者など第一種動物取扱業者は1年間、譲渡活動を行う動物愛護団体など第二種動物取扱業者は2年間、適用を免除され、さらに猶予期間後も段階的に適用されることとなっています。(別表参照)

既存のペット業者なら実施から3年後、愛護団体なら同4年後に規制は完全適用されることになります。しかし、なぜ、愛護団体はペット業者より1年長い猶予期間が認められているのでしょう?

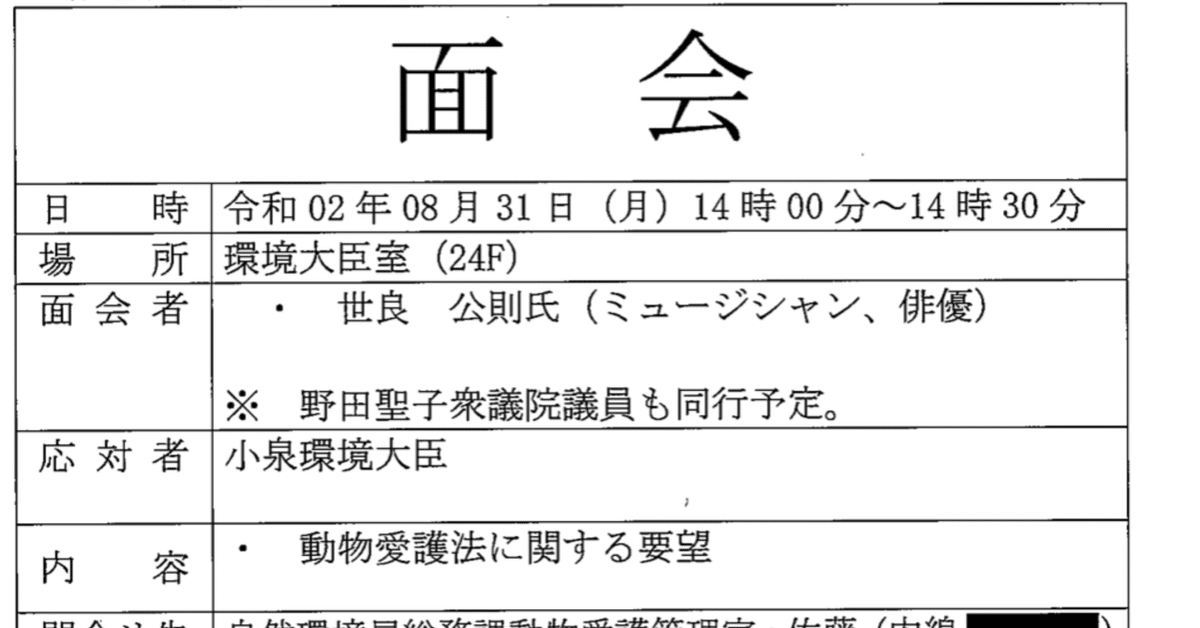

筆者が情報公開制度を利用して環境省から入手した犬猫数値規制に関する行政文書は38あったことは以前も紹介しました。この文書には、ペット業界や動物愛護団体からの意見書のほか、ミュージシャン世良公則氏と小泉進次郎環境相の面会お知らせの記者クラブ向け張り出し、個人による「嘆願書」や「陳情書」が含まれます。

譲渡団体優遇の要望は文書で確認できず

開示文書には共通した特徴があります。1つは、いずれもペット業界、つまり第一種の業者を想定した意見や要望ばかりで、第二種の譲渡団体を念頭においた文書が存在しないという点です。

譲渡団体について要望もないのに、環境省はなぜ猶予期間を設けたのでしょうか?しかも、ペット業者向けの1年間より長い2年間の猶予です。

2つ目は、大臣や幹部職員とある程度の時間をかけて意見交換した人も多いはずですが、そうした面談の記録もまた存在しない、というところです。

例えば、本人が環境省への申し入れをブログで公表している塩崎恭久前衆議院議員(元官房長官、元厚生労働相)のケースをみてみましょう。彼は2020年11月1日付で「政策コストは受益者負担が原則」というコラムを掲載しました。

塩崎元厚労相、譲渡団体への配慮を要求

それによると、塩崎氏はNPOの友人から「譲渡団体の限られた職員数の実態に照らしてみて、いささか非現実的な規制が十分な経過措置なしに導入され、その規制による人件費負担増を回避するために、逆にそうした善意の団体が、引き取る保護犬や猫の数を抑えざるを得なくなり、結果として殺処分が増えてしまう恐れがある」と警告を受けたそうです。

塩崎氏は環境省の担当室を友人に紹介し、「話を聞いてもらう段取り」をつけ、その後に自身も「改めて環境省の担当幹部から話を聞く機会を作って勉強してみた」と書いています。

面談の結果、彼はこう感じたそうです・

規制に伴うコストアップをどのようにして誰が負担するべきか、という「規制に伴う負担の帰着」という点で、規制当局が問題の本質を正しく捉えていないまま、営利、非営利関係なく同じ規制を導入しようとしていることを知って驚いた。

保護犬・猫を引き取ってもらい、そのことによって自ら殺処分をしなくて済むようになる都道府県なのではないか。そして本来都道府県は、そうした譲渡団体に対し、本来自分たちでやるべき譲渡のための費用を委託費として支払うのが筋だ。

私が知る限り、譲渡団体向け経過措置にも言及した友人のコメントの紹介を含めて、塩崎氏のコラムは第二種動物取扱業者の立場を代弁した唯一の意見です。ペット業界と同じ扱いではなく、猶予期間をさらに長くするという優遇措置の決め手となった可能性もある重要な申し入れです。

しかし、残念なことに本人や友人が環境省の担当者らと面談した際に伝えた意見や要望の内容は行政文書という形で残していないのです。環境省は、政治家から動物愛護団体に有利な要望を受け付けたことを隠したいのでしょうか?

塩崎氏のコラムを読んで、私は環境省に情報公開請求をしましたが、動物愛護管理室の野村環室長代理(現・室長)から「塩崎氏の件なら記録をとっていないから文書は存在しません」と電話で連絡がありました。

政治家による申し入れや政治家の紹介を受けた動物愛護団体からの陳情の内容を意図的に文書化、共有せず、情報公開の対象から外したのかもしれません。

省令ヒアリング文書は30年保存

環境省自然保護局総務課の文書保存規定によると、省令レベルのルール改廃について関係者や関係団体からヒアリングした記録の保存期間は30年と定められています。政治家との面談記録などを残さない動物愛護管理室の判断は情報公開法の趣旨を大きく逸脱するもので、省内ルールにも反している疑いさえあるのです。

2020年12月25日、数値規制の環境省案(省令案)を審議した中央環境審議会動物愛護部会で、長田啓動物愛護管理室長は既存の第二種動物取扱業者への規制適用を2年間猶予することにした理由について、次のように説明しています。

「第二種事業者につきましては、この第一種事業者から譲渡を受けて、個人にさらに譲渡するというような事業者も多数いますので、その期間を考慮しまして、1年間の経過措置を後ろ倒しにしたところでございます」

これに対し複数の委員が第一種と第二種の扱いを同一にすべきだと発言しました。

「第二種の特例を設けるのであれば例えば自治体が認めた場合、認めた期間緩和するなどの特例事項としていただき、施行時期に関しては同様にしてはどうか」(日本獣医生命科学大学教授・水越美奈委員)

「すでにパンク状態のレスキュー団体さんなどがたくさんあります」「有名な団体さんでも、幽霊ボランティアさんをたくさん抱えておられます。ですから、ボランティアの一覧だけで、第二種は員数が満たされるというふうになるのか、それとも、そこら辺は何か、もう少し、ちゃんと探りを入れるというような手だてがあるのかというところを考えていただきたい」(ペット研究会「互」主宰・山﨑恵子委員)

しかし、国の審議会で答申案、この場合は環境省令案が提示されたあとに修正することは会議の時間的制約などもあり、実質的に困難です。当日の審議で反対意見が出ても時間切れで会長一任などのかたちで押し切られてしまうのです。事前に案を公表することなく審議会審議に持ち込んだ環境省の作戦勝ちでしょう。こうして動物愛護、譲渡団体に有利な仕組みを省令案に滑り込ませたのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?