「経験を活かす」

日本語教育の研修会でアドラー心理学の先生のお話を伺った。以前話題にしたことがある、インストラクショナルデザインも専門にしていらっしゃる。

アドラー心理学についてはまったく存じ上げないので詳しいことは言えないが、ああ… と共感できる部分が多い。以下引用。

・「学ぶ/教えるとはどういうことか」→学校や教室をモデルにしない

・学ぶとは変化することであり、教えるとは変化を促すこと。知識を蓄えることではない。考え方を変え、行動を変えること。 ©向後千春

これは第二言語習得論でよく出てくる、長期記憶の辺りの話とつながるのでよくわかる。人は何かをするとき、自分の長期記憶にアクセスする。だから短期記憶ではなく長期記憶に入れることが大切なのだ、という話だが、つまり人は長期記憶に絡めとられている、ともいえる。教育、授業について考えるとき、無意識的に当然のように自分が受けた教育経験がモデルになってしまう。それがどんな経験だったかというと……

自分も教育職に携わる一人だが、教育業は、相手・学習者が悪いと言ってしまったらこんな簡単な仕事はない。成績が上がらないのは、教えたことが身に付かないのは、学習者に能力がない・足りないから。努力しない・足りないから。

これは救いがない。

教育の問題がすべて教師にあるというのもラディカルだと感じる(のは自分が凡人だからだろう)が、非常に大きな責任を担っているのはわかる。ではその責任をどう果たすか。

自分の記憶にある物事を無批判に繰り返すのか。難しい、わからない、つまらないを学習者のせいにして済ませ、暗記は苦しいのが当然だ、努力とは艱難辛苦とイコールだと言い放つのか。

ということを改めて考えさせられた。

しかし、既に持っているものを使いまわすのがコスパがいいのは確かである。どこに資金を投入し、どのようなシステムを構築していくのがコスパと教育的効果のバランスがいいのかを見極めていくことも必要になるだろう。そしてたぶんこれは教育業に限られたことでもあるまい。

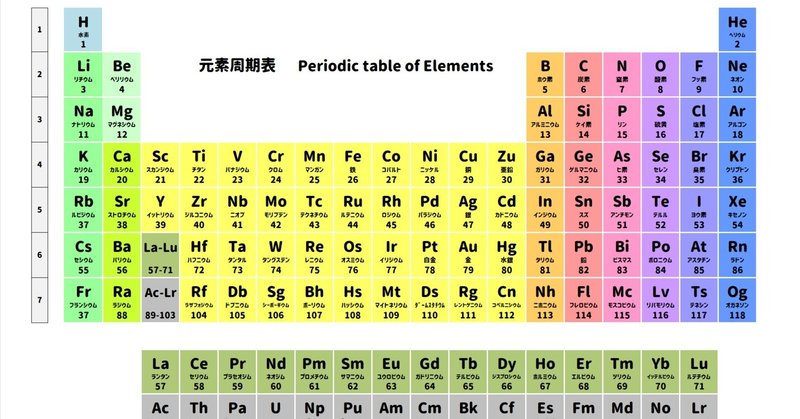

写真は覚えられなかったもの筆頭の元素周期表フリー素材です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?