【短編】母なる海へ

およそ十年ばかり昔のことである。私は房総半島の片田舎で鉄道のトンネル改修工事に携わって、会社の契約したマンスリーマンションで暮らしていた。畑の中にぽつんと建つ、壁が薄いことで有名なブランドのマンションだったけれど、入居者が少なかったから騒音トラブルなどはなかった。それどころか、人の気配がほとんどしなかったほどである。

車から降りると先ず肥の臭いが鼻をつくような田舎だから、あまりにも静かで、夜になると梟の鳴き声がどこからともなく聞こえてくるし、夜明け前に鶏鳴で目覚めるといった具合だった。

週休は一応二日だったけれど、連続していなかったから、わざわざ片道に二時間半かけて都会に戻ることはしなかった。帰ったとしても夜のうちには戻って来なければならないので、ナイトライフなど夢の又夢である。

友達もいない、恋人もいない、遊びに行くところもなく、休日はひたすら閑だった。元々趣味と言えるような趣味もなく、テレビを観たり、読書したりして時間を潰して、日が暮れてくると、せっかくの休日を無為に過ごしたようで、なんだか堪らないような焦燥感にかられるのであった。こんな風に自分の人生は無駄に費やされて、気がついたら浦島太郎のようにあっという間に年寄りになっているのだ、と。

ある日曜日の昼下がり、なんだか居ても立っても居られないような気分になってマンションを飛び出した。どこか行く当てがあったわけではない。車で十分ほど飛ばせば県道沿いにファミリーレストランなど飲食店が密集しているところがあったが、すっかり食べ飽きていたし、車の運転などもうウンザリでとにかく体を動かしたかった。現場仕事とは言っても監督する方だったから、完全に運動不足になっていたのである。

さて、行く先を探してスマートフォンで地図を調べても、名所・旧跡など観るべきスポットが見つからない。しかし、意外と海が近い。いや、車なら十分でも、歩けば一時間以上あるだろう。海水浴場が近いということはなんとなく頭に入っていたけれど、家族やカップルで賑わう中、一人で泳ぎたくなかったのだ。それが季節外れの今となって、にわかに気になりだした。

そんなわけで地図を見ながら、普段は通らない狭い道路をとぼとぼ歩いてゆくと、本当にここは田舎なのだと実感された。舗装されているけれど、どうも農道らしいその道は、雑草の茂る休耕地の間をまっすぐに伸びてゆき、視界が開け遠くにビニールハウスや農家が点在しているのが見える。民家の間のだだっ広い空間は、刈り入れの済んだ田圃。土地はひたすら平坦で、歩けども歩けども海は見えてこない。ただその濃厚な気配がやがて漂ってくる。

潮風に晒された人気のない集落(真夏には民宿になるのだろう)を過ぎ、堤防の階段を上ると、人気のない秋の海が広がった。水平線が低く、まばらな雲はどこまでも高い。

シーズンオフの砂浜には無数の足跡が残されていて、ジョギングや犬の散歩の跡をくっきりと留めていた。波打ち際までさくさく歩いていって、白い波頭が砕け繰り返し足元に寄せてくる海水に触れてみる。冷たい。とにかく目的は果たした、あとは風に吹かれて浪打際をぶらぶら散策でもする他ない。

遠くで子どもらが集まって、騒ぎながら何か大きな荷物でも運ぼうとしているのが見えた。

何だろうと好奇心に駆られて近づいてみると、三人の男の子が大人でも一抱えできない程の大きな亀を捕まえ、なんとか動かそうとしているのだった。ジタバタあがきもせず、がんとして動こうとしない亀を、よいしょと後ろから押したり、こらしょと前から引いたり。

野生の海亀を見るのは、この時が初めてだった。実在するんだ、沖縄とかではなく、こんな近くに。

「君たち、何をしているんだい?」

リーダー格のほっそりした少年がきっとこちらを睨み、「見りゃわかるでしょ」と当然のことを言った。

子分らしい坊主頭の二人よりずっと背が高く、肩まで髪を伸ばしていて、中学生くらいに見えた。吊り上がったその細い眼は、正面からではなく、斜めから人を見ることに適しているようである。

「いいかい、海亀は天然記念物だから、捕っちゃいけないんだよ。捕ったら逮捕されるよ」

口から出まかせで、確信しているわけではなかった。

はあーっと少年は長い溜め息をついたが、それは実に嫌な感じであった。どういうわけか、最初からこの田舎者に私は完全に侮られていたようなのである。

「あのね、天然記念物はアカウミガメ。アオウミガメは捕ってもいいの」

嘘だ、絶対に嘘だと思うものの、やはり確信はない。

「いや、青くないでしょ。これはアオウミガメじゃないよ」

「アオウミガメのアオというのは、肉の色のことだよ。食用だからね。おじさん、そんなことも知らないの?」

これまでの人生において、海亀について深く考えたり、調べたりしたことは一度もない。感傷的なナレーションと感動的なBGMを添えた、砂浜での産卵シーンをテレビで観たことがあるくらいだ。きっと大抵の人はそうであろう。

「まさか、食べる気か?」

そのとき、海亀と目が合った、ような気がする。つぶらな瞳で訴えかけるようにこちらを見上げてくる。

「よし、わかった、買おうじゃないか。いくらだ」

配下の二人の子どもが顔を見合わせてから、何事か意見しようとするのを軽く手のひらで制して、リーダーは人差し指をピンと立てた。それがまるで中指を突き出す仕草のパロディのように見えた。

「しょうがないな」と財布から千円札と抜きだすと、少年は鼻で笑った。

一万円の出費は薄給の身には手痛かったし、どのみち生意気なクソガキどもは亀を運ぶ手段を見つけられなかったかもしれないけれど、好物が海亀のスープであるような野蛮な大人を呼んでくる可能性もあったわけで、希少な野生動物を救い出すためには致し方ない。そんなことよりも問題なのは、自分の置かれたこのシチュエーションの方にあった。つまり、海辺で子どもにいじめらている亀を救うという、日本人なら誰でも知っている御伽噺の世界に自分が足を踏み入れていたということである。これは、たとえば竹を切ったら中から赤子が出てきたとか、大きな桃が川を流れてくるのを目撃したとか、そんな超自然的な(もちろん現実的にはであって、物語的にはちっとも不自然ではない)出来事に比肩し得るのではないだろうか。言わば私は、物語の渦中にあったのである。

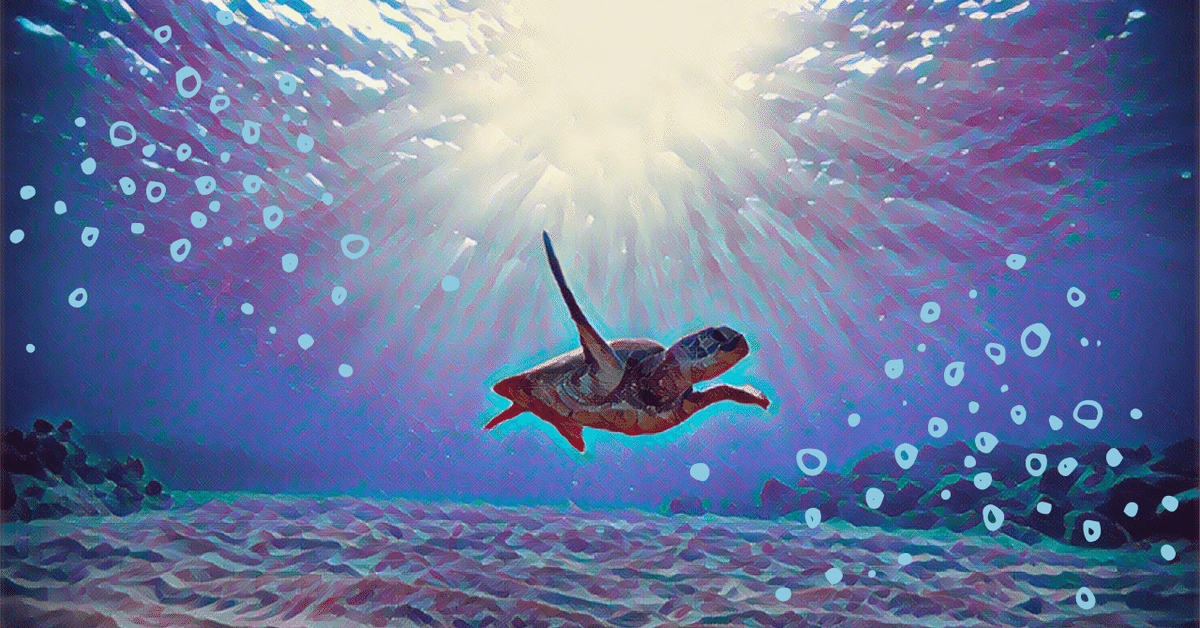

ガキどもが去った砂浜を、海へ帰ろうとヒレを動かしゆっくりと、本当にゆっくりとその巨体を移動させる海亀の後ろ姿を見送っているうちに、私は奇妙な感覚に捉われていた。遠い昔、学校で習った詩を思い出す。日本語では「海」の中に「母」があり、フランス語では「母(mere)」の中に「海(mer)」がある、とか。母なる海。

波打ち際で最後に亀はこちらを振り返り、嘴のような口をぱくぱくさせた。それはあたかも竜宮城への招待のように思われたのである。

乗れると思った、甲羅に。行けると思った、竜宮城へ。そして会えると思った、乙姫様に。……

*

十年前のあの時、私はまったく常軌を逸していたとしか思えない。心を病んだり、脳を患ったりしていたわけではなかったが、パワハラ上司と粗暴な肉体労働者たちの狭間にあって、過度なストレスに晒されていたことは確かである。そして、とんでもないど田舎で若さが(そんなにも若くはなかったけれど、それだけに一層)空費されることに苛立っていた。それにしても、この自分が実際に亀の甲羅に跨って、本気で秋の海の中へ旅立とうとするなんて。

海水は耐えられない冷たさだったし、息を止めて一分、いや三十秒もすれば空気を求めて肺があえぎ出す。びしょ濡れになって浜へ駆け上がり、震えながらほうほうの体でマンションへ戻ったことは言うまでもない。その夜から高熱にうなされ、一週間ほど寝込んで仕事を休み、病み上がりにはしばらく歩くのにも一苦労で、鏡に映った己の姿は、頬はこけ目力は失われ、白髪がめっきりと増えてまるで年寄りだった。

絶対に開けてはならぬと戒められた玉手箱を、好奇心に負けて開けたとき、浦島太郎は思わず舌打ちしたにちがいない。しまった! 騙されたのではない、自分が愚かだったのだ。

フランス語では「しまった!(merde)」の中に「海(mer)」がある。

(了)