疫学研究とは?無作為化試験まで見ていこう!

Instagram サマープログラムと同時進行で疫学研究の解説を進めていきます。

疫学研究とは、疾患の罹患状況、健康影響・被害の影響を調査して明らかにすることです。

その中でも栄養疫学研究は、疾病と栄養、食生活の関係を明らかにすること、食生活の改善方法や摂取頻度の分析をすることを指します。

研究といっても、試験管の中の細胞を見たり、マウスを使って実験をするだけではありません。研究内容によりますが、多くは社会の中で暮らしているヒトが対象になっています。

人を対象にして、日常生活で食べているもの、種類、量を調べてそれらと疾病や各種検査値との関係性を見ていきます。

疫学研究で大事な部分が、集団特性と測定方法を詳細に決定することです。

研究をする対象を集団といいますが、人は千差万別で結果も人により異なります。

そこをしっかり決めておかないと、出したい結果とは異なる結果が出てしまうこともあります。

性別、年齢の範囲、健康なのか病気なのか、血液検査知値がどの程度の人か食事への興味、知識など様々な特性を踏まえて決定する必要があります。

ここをしっかり押さえておきましょう。国家試験に出題されるわけではありませんが、これから疫学研究を学ぶ上でとても大事なイメージになります。

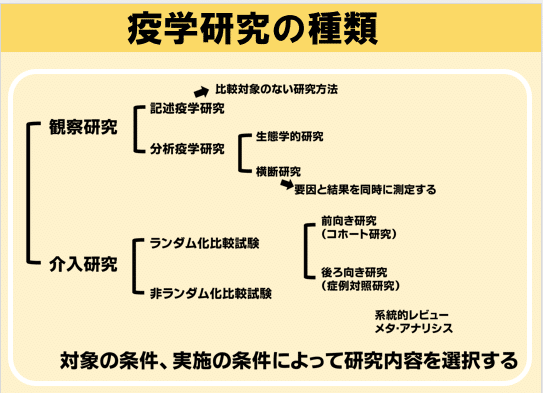

さて、疫学研究の種類についてみていきましょう。

観察研究と介入研究に分かれていますね。

介入研究はランダム化比較試験、非ランダム化比較試験に分かれています。

まず、介入研究とは何か、を押さえてからそれぞれの研究手法を見ていきましょう。

介入研究とは、「介入を行い、それが結果に与える効果を検証する研究」となります。

介入というのは、研究者が意図して対象者に何かを行うこと。

・管理栄養士が患者に栄養指導をする

・集団に対してサプリメントを使用

・施設での褥瘡利用者に対して栄養介入する(アルギニン付加)

など様々な介入方法があります。

栄養指導であれば、栄養指導の件数と効果の検証ができますね。

管理栄養士業務はほとんど介入研究として活用することが可能なのです。

ポイントを緑枠の中に入れています。

●→何を介入するか、させるか、するか

▲→結果はどうなったか

研究者は対象者と●の部分を決めて、追跡して▲を見ていきます。

これが介入研究です。

介入研究でよく出題されるのが「ランダム化比較試験」です。

「無作為化比較試験と」も言われていますね。

これは、研究の対象者を2つ以上のグループに無作為(ランダム)に分け、

治療法などの効果を検証していきます。

「無作為に分ける」とは、「確率が同じくじを引いてどのグループに入るかを決める」ことと同じです。

効果を公平に比較できますし、対象者をどちらのグループに割付けたかを知らせないようにします。

そのため、信頼性の高い研究としています。

管理栄養士国家試験を見ておきましょう。

こちらはInstagramとは別の問題です。模擬試験で出題されている問題ですので見て見ましょう!!

無作為化比較対照試験(RCT)で用いられる手技に関する記述である。誤っているのはどれか。

(1)介入群は患者集団から、対照群は一般集団から無作為抽出する。

(2)研究対象者には、介入群と対照群のどちらに割り付けられたかを教えない。

(3)乱数表を用いて、研究対象者を介入群と対照群とに分ける。

(4)無作為割り付けを行う前に、インフォームド・コンセントをとる。

(5)介入群には試験薬を、対照群にはプラシーボ(placebo)を投与する。

さて、こちらの解答は(1)になります。

【解説】

介入群は患者集団から、対照群は一般集団から無作為抽出する。

→2群とも同じ集団から無作為抽出をします。これでは介入してもどちらかが確実に結果が変わってしまうことがわかりますね。

研究対象者には、介入群と対照群のどちらに割り付けられたかを教えない。

→ここはポイントとなりますのでしっかり覚えておきましょう。

乱数表を用いて、研究対象者を介入群と対照群とに分ける。

→無作為化、ランダム化とはくじ引きのようなものだと説明しました。

乱数表での割付も同様です。

無作為割り付けを行う前に、インフォームド・コンセントをとる。

→説明と同意を行います。対象者によってはプラスにならない、なることもあるため必要です。

介入群には試験薬を、対照群にはプラシーボ(placebo)を投与する。

→こちらもポイントですね。

以上になります。

疫学研究はそれぞれの研究のポイントを抑えるだけでこんなに解きやすくなります。

そのポイントを押さえるのは様々な解説動画やサイト、SNSを活用していくと良いですね。

これからも少しずつで良いのです。

頑張っていきましょう。

私も投稿内容を少しボリュームが出せるように、見やすい、頭に残りやすいように工夫しつつ進めています。

それでは今回はこの辺で。

★はにわ★

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?