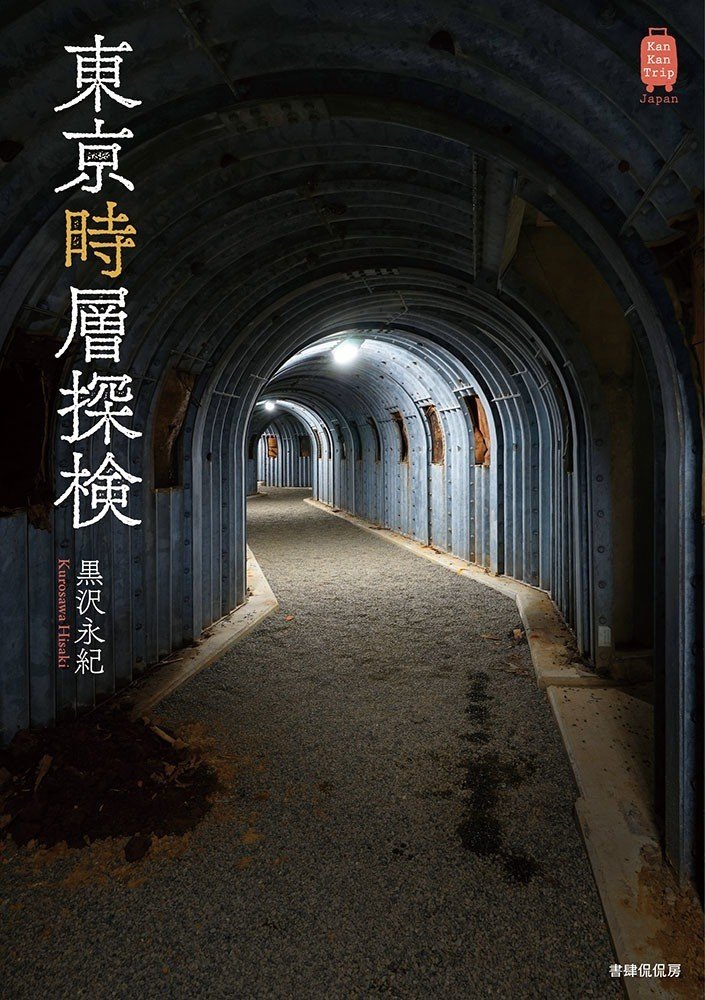

【試し読み】黒沢永紀『東京時層探検』

書肆侃侃房による紀行ガイドシリーズ《KanKanTrip Japan》の8冊目となる『東京時層探検』(黒沢永紀)が9月に刊行されました。

東京生まれ、東京育ちの著者、黒沢さんが魅了された東京の時間の層=時層。夢中になって掘り起こしてみると、賑やかな繁華街に突如現れる秘境、江戸時代の遊郭跡、関東大震災の復興期に盛んに造られた看板建築やいまも遺る戦後の民生食堂、レトロな商店街や歓楽街、宇宙ステーションのようなビルなどなど、江戸、明治、大正、昭和、平成そして令和へと、いくつもの時代を経て息づく東京が見えてきます。

きっと、東京に住んでいる人でも知らない場所がたくさんあるはずです。

ページをめくるごとに目に飛び込んでくる圧巻の写真と、黒沢さんならではの視点で語られる、タイムトラベルを楽しんでいただければ幸いです。

三百年続いた国内最大の色街

吉原遊廓

江戸時代から三百年、

国内最大の規模を誇った色街「吉原遊廓」。

公許の色街に幕を閉じて六十余年、

今も国内有数のソープランドエリアとして栄える吉原に、

赤線跡の面影と遊廓の悲しい歴史を辿ります。

遊廓

およそ性産業にまつわる表現ほど、バラエティに富んだものはないでしょう。エリアや店を表す言葉一つをとってみても、遊廓を筆頭に、女郎屋(じょろうや)、遊女屋(ゆうじょや)、妓楼(ぎろう)、岡場所(おかばしょ)、飯盛(めしもり)旅籠(はたご)、私娼窟、娼館、銘酒屋(めいしや)、赤線、青線、特飲店……時代とともに変化しながら、じつにさまざまないいまわしがあります。

特に遊廓は、本来遊廓でないものも、遊廓といってしまうくらい普及した言葉だと思います。江戸に遊廓は吉原の一カ所だけでしたが、品川や千住、そして内藤新宿など、さらに国内のあまたある宿場町で発展した岡場所を、多くの人は遊廓といいます。また、エリアではなく、店舗のことを遊廓と表現することさえあるほどです。

遊廓は、基本的に公許の妓楼が集まって、塀で囲われた場所をさし、それ以外は遊廓ではなく、岡場所として区別されていました。遊廓は幕府の大きな財源の一つだったので、料金も高く、さまざまなしきたりや厳しい規則があります。それに反して、主に宿場町で発達した岡場所は、低廉で庶民的な親しみやすさがあり、遊廓より繁盛した岡場所も数知れずありました。

遊廓の変遷

明治になって「人権」という言葉が西洋から入ってくると、人身売買を基本とした遊廓も1972(明治5)年の「芸娼妓解放令」でいったん解体されますが、あっという間に私娼が溢れかえったため、人身売買をしない前提のもと、ほぼ江戸時代と変わらない妓楼が「貸座敷」と名を変えて存続しました。

ただし、非公認のものに関しては、江戸時代と違って、取締りも厳しく行われたようです。この頃、非公認の店が集まったエリアを私娼窟といい、「銘酒屋」の看板を出して営業したのは、取締りの厳しさへの苦肉の策だったのでしょう。

戦後、敗戦国となった日本政府は「日本女性の貞操を守る」べく、米兵相手の慰安婦を募り、慰安施設を各地に設置する法案を早々に通過させました。これが「性の防波堤」とよばれた「特殊慰安施設協会(レクリエーション・アンド・アミューズメント・アソシエーション)」、略して「RAA」です。

しかし、国家ぐるみで行われた大慰安施設構想も、結局貞操を守ることはあまりできず、翌年の春にマッカーサーの指示のもと、解体されます。

RAAが解体され、進駐軍が訪れてはいけない「オフリミット」の場所になると、娼館は「特飲店」として営業を続け、特飲店が集まった地域を「赤線」、その周囲でかつての岡場所のような営業をする店が集まった地域を「青線」とよびました。

本来、RAAの撤廃にあわせて売春防止法もすぐに発布されてよかったはずですが、幾多の否決を繰り返しながら、やっと成立したのが1956(昭和31)年のこと。その二年後に完全実施され、長い遊女の歴史に(表向き)幕がおろされました。

吉原を歩く

そんな色街の歴史を全て通過してきたのが、国内で最大の規模を誇った新吉原遊廓です。「新」というのは、人形町界隈にあった元来の吉原が移転しての名称で、一般的にはこの新吉原を吉原遊廓としています。

現在の「吉原大門(おおもん)」交差点の光景は、その昔、誰もが想像しなかったものでしょう。大門のある旧・日本堤通りは別名吉原土手ともよばれ、吉原の北西に位置する三ノ輪橋付近を越えてきた音無川が流れていました。現在、川筋は埋設され、土手通りにその名残をとどめるばかりです。

交差点に店を構える明治創業の二つの料理店「桜なべ中江」と「土手の伊勢屋」は、いずれも登楼(とうろう)前の勢力付けに、また廓(くるわ)帰りの食事処として繁盛した馬肉と天ぷらを供する老舗。風格ある店構えに、かつての吉原の繁栄を感じます。

そして、これらの店の裏手に広がる一帯が、戦後に東京一のドヤ街として発展した山谷です。色街とドヤ街……男女の苦界を隣接地にまとめるのは、大阪の飛田新地と西成にも通じるのではないでしょうか。

大門の信号の真下には、廓を後にする際に振り返って思いを馳せた「見返り柳」が風に揺らぎます。現在の柳は遊廓当時から数えて六代目とか。樋口一葉の名作「たけくらべ」の冒頭にも登場する名所です。

見返り柳を横目に、土手通りと吉原を結ぶ、緩やかなS字カーブを描く道が「五十間(ごじっけん)道(どう)」。カーブを描いているのは、大通りから吉原が直接見えないための奉行所からの指導ともいわれますが、本当の理由はわかっていません。そして道のカーブが終わる付近が、ほんとうの大門があった場所です。

▲【大門交差点の道向かいに並ぶ、桜なべ中江(中)と土手の伊勢屋(右)】

▲【現在の吉原大門の交差点】

▲【六代目になる見返り柳】

▲【かつての大門から眺める吉原。タクシーや送迎車がひっきりなしに往来する】

唯一遺る江戸時代の記憶

大門の手前を右に曲がってしばらく行くと、江戸時代の吉原を伝える唯一の遺構が見えてきます。数段の階段の横に積まれた石垣、その最下段にある黒っぽい石が、かつての「お歯黒(はぐろ)溝(どぶ)」の石積みの跡。

遊廓の周囲には石垣で造られた幅9メートルほどの溝があり、遊女たちが歯を染めた残り墨を流して、いつも真っ黒だったことからお歯黒の溝といわれます。映画などに登場する遊女の歯は真っ白ですが、それはあくまでも映像映えを考慮しての脚色で、実際には真っ黒でした。

溝は、遊女たちが廓からたやすく出られないようにするためのもので、廓の外へ出る場合は通行許可証が必要でした。ただしこれは吉原の風習で、京都の島原遊廓などでは、わりと自由だったといいます。

▲【江戸時代の遊廓を今に伝えるお歯黒溝の石積み】

吉原再興の立役者「角海老楼」と花魁

石垣を上った道の先にある大名屋敷のような建物が、老舗のソープランド「角(かど)海老(えび)」です。角海老は、ソープランドのみならず、宝石商などを手広く営むグループ企業で、ボクシング・ジムでその名を知る方も多いことでしょう。そして角海老の屋号は、明治時代に吉原にあった大妓楼「角海老楼」に由来します。

角海老楼は、吉原のメイン・ストリート沿いにあり、木造三階建てで屋根に時計塔をのせた、豪奢な妓楼でした。娼妓解放令以来勢いを失っていた吉原に、次々と新しいイベントを打ち立てて隆盛を取り戻した立役者が角海老楼です。花魁道中を最初におこなったのも角海老楼でした。

ちなみに、位の高い遊女を花魁とよぶのは吉原特有のもので、花魁の世話をする禿(かむろ)や新造(しんぞう)が、「おいらんところの◯◯が」と言ったのが転じて、おいらん(花魁)になったといわれます。ただし、花魁は江戸時代後期のよび方で、それまでは「太夫(たゆう)」が使われました。

現在の角海老は、角海老楼の屋号を継承しただけですが、そのおかげで、吉原にその名を馳せた大妓楼の記憶が、時を越えて現代に残ったといえるでしょう。

▲【花魁道中へ出る前の角海老楼。左下の提灯や法被の襟に角海老の文字が見える】

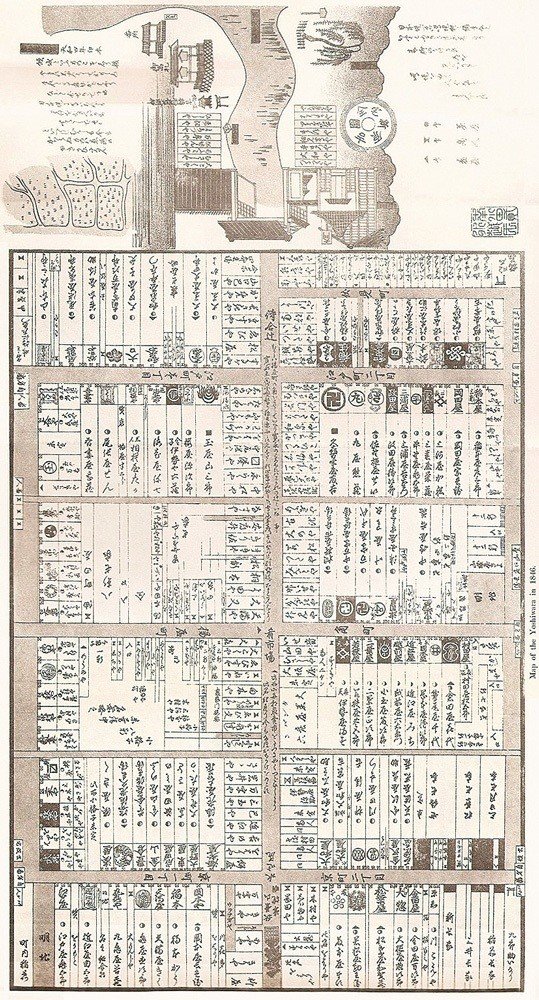

江戸時代の区画が遺る吉原

現在の吉原の最大の特徴は、江戸時代からの区画がほぼそのままの形で遺っていることです。中央を貫く仲之町(なかのちょう)通りと、それに直角に交差する形で、大門寄りに江戸(えど)町(ちょう)、中央に揚屋(あげや)町(ちょう)と角町(すみちょう)、大門とは反対側の「水道(すいどう)尻(じり)」寄りに京(きょう)町(まち)の三筋がありました。現在でもこれらの通り名は、そのまま使われています。

地図を見ておわかりのとおり、碁盤状に造られた区画が方位に対してきっちり四十五度傾いていますが、これは北枕にならないための措置といわれます。

仲之町通りの道沿いには、客と遊女が顔合わせをしながら食事をする「待合(まちあい)茶屋(ぢゃや)」が軒を連ねました。今でいえば同伴前のレストランといったところでしょうか。特に位の高い遊女と過ごすには、この待合茶屋で少なくとも三度は、贅沢な食事をしなければなりませんでした。

しかしそれはごく一部の財力のある客の話で、ほとんどの客は直接店へ行き、妓楼の一階にしつらえられた格子の中で待機する遊女を選び、店へあがります。この格子越しに遊女が待機することを「張(はり)見世(みせ)」といい、遊女を選ぶことを「見立て」といいました。

また、揚屋町の「揚屋」とは料亭のことで、直接妓楼へ出向くのをはばかるお客が、太夫や花魁を呼んで遊興した店をさします。遊廓の中で、もっとも値が張る遊び場でしたが、江戸の中頃になると度が過ぎて幕府から自粛要請が出され、その後は妓楼を補修したり、待合で使う調度などを売る職人が住むエリアとなっていきました。

そして三筋の両端、すなわち廓の北西面と南東面に沿って建ち並んだのが「河岸(かし)見世(みせ)」とよばれた妓楼です。遊女の奉公明けは二十七歳前後で、まれに里帰りする者もいましたが、その多くは性病を患いながら、この河岸見世で生涯を終えました。

北西側を「情念河岸」、南東側を「羅生門河岸」とよび、特に羅生門河岸は、客がひとたび通りを歩こうものなら、袖をつかんで二度と離さなかったことからその名がついたといわれます。吉原の苦界をもっとも象徴する場所といえるでしょう。これら河岸見世も、もちろん建屋は遺っていませんが、細長い区画はいまでもそのままです。

▲【幕末の頃の吉原】

今も遺る赤線時代の娼館群

そして、主要な三筋のほかに、南東隅の伏見町というエリアに、戦後の赤線時代を伝える娼館がひっそりと遺っています。

一見、普通の木造モルタルアパートのように見えますが、近づいて見ると建物のコーナーが丸みを帯び、壁面にもカーブを描く段差があしらわれています。このちょっと風変わりな外装の建物が、赤線の時代に特飲店として営業していた「プリンセス」の転用アパート「岩渕荘」です。

このように、外装に装飾的なアクセントを施した建物を「カフェー建築」といい、警察が巡回の際、一般の家屋とすぐに見分けられる目的で造られたものでした。お客が鉢合わせしないよう、出入口が数カ所あるのも特徴です。

そのほか、壁面の装飾がハートともワイングラスともYゾーンとも見える「ゆうらく」跡や、寿司屋に転業した「マスミ」など、娼館跡とわかる建物がいくつか散見し、中には現役のソープとして使われている建屋もあります。

それににしても、青線ならいざしらず、かつての大遊廓だった新吉原でもこの安普請は、戦後いかに物資がなかったかを物語るものでしょう。

▲【赤線時代の特飲店だったプリンセス跡】

▲【赤線時代の特飲店だったゆうらく跡】

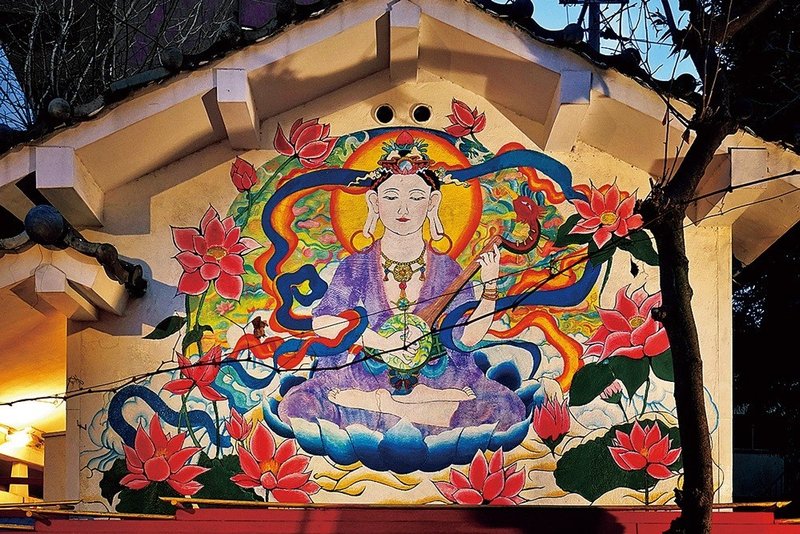

花園(弁天)池

吉原の最奥、水道尻の外には、関東大震災のおり、490人の遊女が飛び込んで溺死した悲劇の霊場、花園池(弁天池)がありました。池は昭和三十年代に埋設されましたが、池畔にあった弁財天と、池中島にあった吉原観音(トップ見開き)は、すこし移動して遺っています。

観音像は、震災犠牲者を回向して、1926(大正15)年に建立されたもの。作家で僧侶の家田荘子は、二十余年の間、毎月慰霊のために訪れているといいます。

境内の奥にある吉原弁財天の祠は、近年、遊廓を彷彿とさせるきらびやかな外観に改装されました。芸大をはじめ都内にある美大の学生さんたちによる、壁面に描かれた極彩色の天女画も、苦しみの生涯だったであろう遊女たちにとっては、とても嬉しいのではないでしょうか。

弁財天の前にモニュメントとして造られた、申し訳程度の弁天池には、そんな歴史を知る由もない鯉が泳ぐばかりです。

特に吉原は、流行をはじめとした風俗・文化の発信地でしたが、それはたくさんの悲しみをともなった徒花でもあったと思います。さまざまな問題をかかえる現代社会。しかし、吉原を訪れるたびに、多くの不平不満が感謝の気持ちへと変わっていくのを感じざるをえません。

▲【近年きらびやかに改装された吉原弁天祠】

▲【弁天祠の壁面に描かれた東京の美大生による天女図】

------------------------------------------------------------------------

黒沢永紀『東京時層探検』

賑やかな繁華街に突如現れる秘境、江戸時代の遊郭跡、関東大震災の復興期に盛んに造られた看板建築やいまも遺る戦後の民生食堂、レトロな商店街や歓楽街、宇宙ステーションのようなビルなどなど、江戸、明治、大正、昭和、そして令和へといくつもの時代を経て息づく東京の時層を巡るタイムトラベルに出かけてみませんか?

【目次】

はじめに

収録物件地図

江戸時代

玉川上水余水吐

吉原遊廓

高尾稲荷神社

千駄ヶ谷富士

深川江戸資料館

【コラム】妙見島

明治時代

品川寄木神社の鏝絵

神谷バー

【コラム】貧民窟

大戦間時代

鶴見線

海老原商店

元町公園

多寳山成願寺

【コラム】大戦間時代の建築

戦後昭和

下総屋食堂

中野新仲見世商店街

新宿センター街

中銀カプセルタワービル

【コラム】五目そば

時層堆積街

品川

佃

三ノ輪

雑司が谷

代々木公園

おわりに

参考文献

【著者プロフィール】

黒沢永紀(くろさわ・ひさき)

東京都新宿区生まれ。中野区育ち、渋谷区在住。早稲田大学文学部卒業。

都市探検家、軍艦島伝道師、音楽家、映像制作集団オープロジェクトメンバー、長崎伝習塾塾長。

幼少の頃より貝塚や産業廃墟を探索。音楽家として社会人デビュー。2000年頃から軍艦島を取材し、その成果を多くの著作で発表。オープロジェクトでは軍艦島をはじめ廃線や廃道などの産業遺産を映像作品化。近年では、自ら企画した軍艦島と池島炭鉱のワンデイツアーや東京街歩きのガイドも行っている。

書籍:『軍艦島全景』『池島全景』(三才ブックス)、『軍艦島入門』(実業之日本社)、『軍艦島 奇跡の海上都市完全一周』『誰も見たことのない世界遺産軍艦島』(宝島社)、『東京ディープツアー』(毎日新聞出版)、『東西名品 昭和モダン建築案内』(洋泉社/共著)ほか。

映像:『軍艦島』三部作、『廃道』三部作、『鉄道廃線浪漫』(以上日活)ほか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?