[ロボ実験記録] 「ロボット化学者」の分析(Nature 2020)

2020年に話題になった「ロボット化学者」の動画を、特にロボット的な視点から分析します。

試行錯誤の痕跡もあり、自動実験を検討する際の参考になります。

動画はいずれもyoutubeからの抜粋です。

マシン

KUKAという、産業ロボットで世界二位のメーカーのロボを使っているようです。ドイツ発祥ですが、中国に買収されたようです。

5軸(?)でしょうか。

自走式ロボットにロボットアームを付けたもので、色々なメーカーが製造している印象です

手先

2本指型のシンプルな電動グリッパが装着されているようです。

瓶を持つときは、くびれの部分を掴む仕様です

面白いのは、ガラス容器のラックも掴める点です。

容器の真ん中の部分(赤線で囲った箇所)は、敢えて瓶は充填せず、この箇所を掴むように設計されているものと推測されます。素晴らしい工夫です

ボタンも押せるようです

座標補正

装置類との細かな座標については、四角いブロックとの相対位置で補正しているようです。

ざっくりした座標は、いわゆる自己位置推定のようなアルゴリズムを走らせている模様です。

OSはwindowsっぽいですね。

粉末の秤量

粉末状の試薬の秤量は、ロボットにとっては鬼門です。

metler toledoという天秤メーカーの装置を使っているように見受けられます。

粉体を、上から少しずつ落とす感じで入れていきます。

他のプロジェクトでも同様の機構を使っていたので、これがpractical bestなのかもしれません。

9.25 g (925 mg)という値が出ています。化学実験の天秤は0.1~0.01 mgの精度であることが多いので、ちょっと粗いです。粉体の添加精度の問題でしょうか。

液体の導入

上の写真の装置が、液体の添加も兼ねているようです。

いわゆるフロー装置の要領で、一定量の液体が封入されるように見受けられます

フタ

動画では見当たらなかったのですが、液体を入れた後にフタをしているようです。

ビール瓶の蓋にゴムがついているタイプの、わりと汎用的な栓です。

液体を入れた後に脱気・脱水作業を行っているかは不明です(論文のexperimentalに書いてあるかもしれません)。

実験的には、容器にフタをして不活性ガスを充填した後に脱気・脱水状態の溶媒を入れるのが普通ですが、上の画像の通り、解放条件で溶媒を入れているようです。

計測後の様子(?)でも、針を刺した形跡が1つしか見当たらなかった(for 計測)ので、解放条件での液体の添加と推測されます。

反応系が水や空気にシビアではない、技術的に困難がある、などの理由が考えられます。

攪拌

アルミブロックをガタガタ振ることで、容器全体を攪拌しています。

アルミブロックは加熱機能も兼ねていそうです。

計測

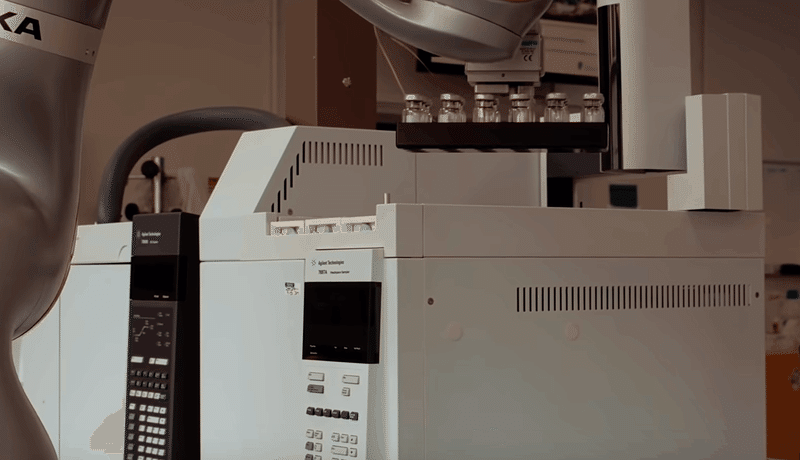

オートサンプラー付きのガスクロマトグラフィーか何かで、計測しているようです。

不明物

以下、よく分からない物体リストです。

何かの液体に瓶をつけています。あまりベタベタしていなそうなので、恐らくは水です。

ソニケーター or 加熱・恒温槽 でしょうか。

その直後に、謎の金属容器に瓶を一瞬だけ入れます。

UV-Visの簡易プローブか何か(?)で、色を計測しているのかもしれません。

よく見ると、謎のガラスビーズのようなものが、瓶の中に予め入っていました。攪拌用でしょうか。予め人の手で入れたのでしょうか。

サンプルホルダーがありました。ロボットアームが取りやすいように、少し斜めになっているのが好印象でした。

一方、白いフタ(?)はロボットが付けたのか、人間が付けたのか、不明です。

AI

実験計画は、ベイズ最適化で行っているようです。

適当なPCが一台あれば、わりと簡単にトレースできます(勿論、使いこなすためのノウハウは必要ですが)。

まとめ

二本指のグリッパのロボットアームだけで、一通りの実験と計測が出来ている点に驚きです。

ただ、それを可能にしているのは、専用の粉体・液体添加装置、オートサンプラー付き計測装置、etcでした。

これらは基本的に特注 or 高価なので、可能な限り、安くて汎用的な装置・機構で自動化を推進できるかが、カギであるように思います。

こちらのグループ、既に相当なお金を集めて研究を推進中との噂なので、今後の展開にも期待です。

おまけ

NTUの動画もありました。

こちらの面白い点は、

デンソーのロボットアームで電動シリンジ(下の画像の黒い箱)を掴み、作業させている点です。添加後はシリンジを手放し、ガラス容器を傾けて試薬を添加したりしています。

ロボットアームの技巧という点では、こちらも負けていません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?