〜「イデア」〜 (2023年09月28日追記:①コメントへの対応...1回目の返信1〜7/2回目の返信1〜8/3回目の返信1〜11②ピタゴラスと豆)

〜「イデア」〜

(約9万6千字+3千字)

(2023年09月28日追記, 30日加筆修正, 10月02日微調整)

「ピュタゴラスは豆が嫌いだった」という説明は昔から有名である。

「ピュタゴラスは豆を避けていた」という話はカッリマコスやキケローも記している、と、帝政ローマに生きたアウルス・ゲッリウスの『アッティカの夜』という寓話集にも紹介されている。

1512/14年のフランスの写本[Speculum principis (王子のための鏡)]にも、ピュタゴラスが「そら豆」から顔を背けている様子が描かれている。タイトルはズバリ、"Do Not Eat Beans (豆を食べてはいけない)"(2023 National Gallery of Art)である。

けれども、実際のところはどうだったのだろうか。

アリストテレスの弟子のアリストクセノスが『ピュタゴラスについて』と題して残した書によると、「ピュタゴラスは、豆類の中でも、特にそら豆をよしとした。なぜなら、それは腹を滑らかにしもし、通じをよくしもするものだからである。それゆえ、彼は特にそら豆を食した」とのことである。

(引用:アウルス・ゲッリウス『アッティカの夜』第4巻11:大西英文 訳. 2016年. 京都大学学術出版会. :なお原文のギリシア語は省略)

そしてゲッリウスによると、「ピュタゴラスがそら豆を食べなかったという迷信」の理由は、ピュタゴラスの教義の信奉者となったエンペドクレスの詩にあるようだ。「哀れな者たちよ、実に哀れな者たちよ、そら豆に手を出さぬこと」(引用:前掲書)という言葉が誤解を生んだようである。

ピュタゴラスの流儀に倣って、隠語(つまり睾丸。性行為への過度な嗜好を戒めた)としてとらえればよかったのだが、大多数の人はそう考えなかった。しかしこのことだけが理由になるのだろうか。解釈は分かれている。

もしかしたらピュタゴラスは、若い頃は豆が好きだったんだけど、年をとって嫌いになったのかもしれない。その逆もあるだろうが、後述する『列伝』によると、豆畑に入ることを拒んだために命を落とした話が出てくるので、ちょっと考えにくい。もしくは、お通じをよくするために食べていたんだけど、消化器系の病気にかかって食べられなくなってしまった、と考えるのはどうだろう。そうしたらアリストクセノスの「食べてたよ」っていう説とも矛盾しないかもしれない。

「ピタゴラスと豆」という文章のなかで寺田寅彦は、ディオゲネス・ライルチオスの『哲学者列伝』から様々の言い伝えを引いている。胃に悪いとか安眠を害するとか、健康上のもっともらしい理由もあるけれど、それよりも「何かしら信仰ないし迷信的色彩のある禁戒」の疑いが強いようだ。

どこまでが本当の話なのかはわからない。なにしろ古い話なので裏付けを取るのは難しい。寺田も、「このピタゴラスの話がまるで嘘であるとしても」と注意している(もともとこの『列伝』には「必ずしも信頼のおけないものも多数含まれている」ので、注意して取り扱う必要がある)。

だが、もしそれが架空の話だったとしても、当時の社会情勢を知る上での手がかりという意味で興味深い。

そして気をつけるべきこと。

「禁戒」「タブー」「物忌(ものいみ)」は、

「嫌う」ともちがうし、「こわがる」ともちがう。

そうか!どうして今まで気がつかなかったんだろう。

「ピュタゴラスは豆を避けていた」かもしれない。けれどもそれは、「ピュタゴラスは豆が嫌いだった」と同じことではない。

そう思って冒頭の写本をよく見ると、ピュタゴラスの顔はいかにも嫌がっているというよりも、冷静に「おまえとは仲良くなれないんだよ」と言っているように見えなくもない。

いずれにせよ私がわかるのは、ピュタゴラスが「豆を避けている様子」までである。ピュタゴラスが「豆を嫌っているかどうかという感情」は、想像したり、わかろうと努力することはできるが、正確にはわからない。

このことを受け、記事中の内容、「長い前置き」の一部を訂正した。

「豆が嫌いな人」から、「豆を避けていたかもしれない人」へ。

なんだかはっきりしない言い方だが、わからない以上は仕方がない。

また、断定的なことを言う場合は慎重になろうと再確認した次第である。

〈参考〉

・寺田寅彦 「ピタゴラスと豆」(昭和九(1934)年七月『東京日日新聞』):青空文庫作成ファイル/底本:「寺田寅彦全集 第四巻」岩波書店 1997(平成9)年3月5日発行/入力:Nana ohbe/校正:砂場清隆/2005年6月16日作成/

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/42267_18786.html

・ディオゲネス・ラエルティオス 著/加来彰俊 訳「第八巻 第一章 ピュタゴラス」『ギリシア哲学者列伝(下)』1994年1刷,2014年12刷. 岩波文庫.

(この書は「学説」よりも「伝記」のほうに重点がおかれている。理由は何点か挙げられるが、当時(二世紀後半?)の哲学がヘレニズム時代以来、「学問」であるよりも「生き方」となっていたからだというのは興味深い(訳者解説より)。なおピュタゴラスの死因につき、寺田が紹介している説…家に火をつけられたので逃げ出し、戒律を破って豆畑に進入するよりは殺された方がましだといって逃走をあきらめ、そこへ追付いた敵が彼の咽喉を切開したとか、または捕虜になって餓死したとか、さらには世の中がいやになって断食して死んだ…の他にも、先頭に立って戦っていたアクラガス軍が退却する際、豆畑を避けて廻り道をしようとしていたところ、シュラクサイ軍に捕えられて三叉路で殺された、というのもある。)

*目次に、〈コメント欄にすぐにたどり着くための見出し〉を新設。

*ハッシュタグを大量に追加。

(追記終)

★ ★ ★ ★

田中美知太郎『ロゴスとイデア』への旅、いよいよ最後の論文「イデア」です(^^)

長い前置き

何年か前、関西のとある市議会議員さんの市政報告会でお会いした方が実はスピノザ(1632-1677)を研究されている大学の先生だとわかり、私はびっくりしました。

その先生が、「かみとくさんの名前には「徳」と「真理」が入っているのですね」とおっしゃってくださり、私はさらにびっくりしました。自分の名前に気をよくした私は、「哲学と仲良くなりたいんです」と生意気なことを申し上げたような気がします。

実際には仲良くなるどころかずっと片想いのままなのですが、でも私は諦めが悪いというか、どうしても哲学のことが気になってしまってしょうがないのです。

私が片想いしている哲学は、私に気がつくことなく存在しているけれども(超越性)、私は哲学なしにはあり得ない(内在性)、みたいな感じの。(参考:「イデア」第13節)

* *

ただし、ちょっとしたことでバランスを崩しやすい私の場合は、今のまま説得力のない立場で素人の感想文を細々と書き続けるのが身の丈に合ったやり方なのだろうなぁと思っています。

バランスを崩すといっても、西洋哲学史の最初に位置付けられているタレス(前624頃-546頃)のように、天文の観察のために夜空を見上げていて溝に落ちるとかそういうことではなくて、思考の偏りが目立つという意味においてです。(自分がどんくさいことに間違いはないのですが)

幸いなことに、田中美知太郎先生(1902-1985)が書かれる文章は、内容は難しいですが言葉は平明です。高度な訓練を受けることができない私にも、おそらく哲学の扉は開かれています。

「初歩的な問題こそ、真に哲学的な問題であり、哲学の歴史を根本的に規定したソクラテス〔引用者註:前469頃-399〕は、つねに自己を素人の立場においた」と、田中先生は勇気づけてくださっています。(『ロゴスとイデア』あとがき)

* *

けれども、素人とはいっても、ただ自分の思うがままに感想を書いているだけでいいのでしょうか。

実は田中先生は、「私はいわゆる哲学青年のごとき者を、読者として少しも歓迎しない。私の求める読者は、ただ学を好み、正義を愛する人だったら、どんなに仕合わせであろうと思うだけである。また私は、何ら独特の論理を用いたりすることもないから、読者には普通の判断力と良識とを期待するだけである」と書かれています。(『ロゴスとイデア』あとがき)

ここで注意すべきは、「正義」という言葉です。人にはそれぞれの正義があり、自分にとっての正義は、たいていの場合、誰かを傷つけています。自分は、正義そのものを問題としているのか、それとも自分の評判をよくするための、手段としての正義を行おうとしているのか、私はたまに考えてしまいます。

純粋存在としての正義と、名目的なものとしての正義と。

正義で「ある」ことと、正義であると「思われる」ことと。

ここで詳しく述べる余裕はありませんが、気になった方はぜひ「イデア」の第9節以降を読んでみてください。

(『ロゴスとイデア』は文庫化されています)

もうひとつ、「学」という言葉です。こちらはあまり誤解されそうにありません。しかし、学を好むということは、単に知識を得るということと、同義なのでしょうか。

また、「普通の判断力と良識」って、どういう基準の普通だったり良識だったりするのでしょうか。

田中先生の論文をがんばって読んでも理解が追いつかない私は、やっぱり普通じゃないということになるのでしょうか。しかしそれは別に今回初めてわかったことではないし、努力しても到達できないところがあるのもわかっています。

私は、自分を他の人と比べたら絶望しそうになるので、比べる対象は一ヶ月の自分にしています。(年をとってよかったと思えることのひとつ)

なのでとりあえず、ここらへんはあまり気にせず進むことにします。

* *

私はこれまで、学と知は、ロゴスの仲介によって、結びつけられたり、または区別されたりすることができる、ということを学んできました。

そして、一般的な知と、哲学の求める智とは、どうもわけて考えた方が良さそうだということもわかってきました。

まず「智」に関してですが、プリウスの支配者レオンとの対談をしたピュタゴラス(前582頃-496頃…豆が嫌いな人:2023年09月28日追記「豆を避けていたかもしれない人」という言い方に訂正:詳細は前述)は、自分のことを「愛智者」と呼んだと、キケロ(前106-43)は伝えているようです。これはポントスのヘラクレイデス(前387頃-312頃)の著書に拠っているようです。

・・・ピュタゴラスを迎えて、これといろいろ話をしたレオンは、ピュタゴラスの学識ゆたかな話しぶりに驚いて、「あなたが一番自信をもっている学術は何か」とたずねたところが、

「学術の心得は自分にはひとつもない。ただわたしは愛智者なのだ」

という答えであった。しかし「愛智者」というような名前は初めて聞くので、それはどういう者で、それと他の者との間にはどういう違いがあるのかと、レオンはさらに重ねてたずねなければならなかった。ピュタゴラスはこれに対して、ひとつの比喩をもって答えたと言われている。すなわちこの世の生活は、ひとつの祭礼のようなものである。ここにはいろいろな人が集まってくるけれども、それは三つに類別される。一つはこの祭礼の催物である競技会に出て、そこで賞を得ようとする人たちである。他の人々はまた、この祭礼の市で商売をして、金銭を儲けようとする人たちである。これに対して第三には、ただ何がどんなふうに行なわれるかを見物するため( Visendi causa )にやって来る人たちがいる。ちょうどこれと同じように、この世へ生まれてきた人間も、ある者は名誉の奴隷となり、他の者は金銭に仕える。しかし少数ながら、これら名誉や金銭にはあまり引かれないで、ものの自然のあり方を観ることに熱心な者もいる。これがつまり「智慧を熱心に求める者」( sapientiae studiosi )で、「ピロソポイ」(愛智者)とはこれにほかならないというのである。

----

(田中美知太郎「哲学は生活の上に何の意味をもっているか」『哲学初歩』1950年1刷, 1981年改版5刷. 岩波書店. pp. 57-58. )→※A

私はここで、名誉や金銭云々のことを言いたいわけではなく、私自身も霞を食べて生きているわけではありません。ただ、「愛智としての哲学を、ひとつの生き方として捉えている点」について、考えてみたいのです。

* *

少し狭く解釈すると、「ものの自然のあり方を観ることに熱心な者」つまり「智慧を熱心に求める者」(愛智者)は、職業として学問をする人しか、ここには含まれないようにも見えます。

この考えを確かめるために、「知」と「智」の話に戻ってみましょう。

「智は知性の徳なのであって、わたしたちが智者になるとすれば、それはわたしたちの知性によるのでなければならない。エロースはわたしたちを動かして、わたしたちが知性の徳たる智を成就するように仕向けるものではあるが、自分自身で直接に智を獲得するものではないのである。」(※A 田中. pp. 39-40. )

なるほど、智は知性の徳なのですね。その原動力はエロースが鍵を握っていると。ちなみにエロースは、智と無智との中間ではなくて、充足(ポロス)と不足(ペニアー)との中間にあるのだそうですよ。

もう少し進めて、方法的懐疑で有名なデカルト(1596-1650)が重要視した、節制もしくは克己心について、田中先生の説明を確認してみましょう。

「すなわちわたしたちの意欲は、わたしたちの知性とは独立に、知性の及ばぬところにも拡張されるから、そのために罪悪や誤謬が生ずるのである。もしわたしたちがこの不幸をまぬかれたいと思うならば、わたしたちは意欲を無制限にひろげないで、これをわたしたちの知性の及ぶ範囲内に止めなければならない。自分の知らないことを、軽々しく断定したり、拒否したりしないようにしなければならない。」(※A 田中. p. 42. )

…う〜んやっぱり、「なんでもかんでも知りたい!」という素人の無邪気な知的欲求だけでは、社会に害を及ぼすことすらあるようですね…。

(私を含めて)「無智な人」の厄介な点としては、自分に足りないところがあっても気がつかないことです。

だから、「意欲を無制限にひろげ」てしまい、「自分の知らないことを、軽々しく断定したり、拒否したり」してしまうんですね。

「無考えにいろいろなことを信じたり、自分の好き嫌いで、簡単に受けいれたり、拒否したりすることは、ある意味において、大へん気楽なことであると考えられる。しかしそのような気楽さを求める心を抑制して、何が本当であるかを確かめ、明らかに知られたことだけを肯定しようとするのは、大へんな努力であって、わたしたちは強固な意志の力を必要とするのである。そしてこれがつまり、哲学の克己であり、節制なのである。わたしたちはこれの最も見やすい例を、デカルトの『第一哲学的考察』のはじめに見ることができるであろう。」(※A 田中. p. 46. )

…う〜ん、なんだかものすごくハードルが高くて、誰でもがこういう状態になれるかというと微妙な気がします…やっぱりこういうことは、訓練をした人じゃないと無理なんでしょうか…。

* *

しかしもしそうだとすると、学問としての哲学はすべて専門的な用語で語られ、限られた人しか理解できないということにもなりかねませんが、それってどうなんでしょうか。

でも、たとえば学者の先生と一般の人と、住む世界が違っていたならそんなに問題にならないのかもしれません。

たとえば、古代ギリシア喜劇の作品『雲』において、作者のアリストパネス(前446頃-385頃)は、ソフィストの学校を浮世離れしたものとして描いています。

「それはお前が、これこそ学者先生たちの大多数に飯を食わせてくださる神さまなのだということを、まるで知らないからなのだ」(アリストパネス『雲』三三〇, 訳 田中美知太郎)

しかしそのような状態で、多様性とか多義性とかを望むことは難しいのではないでしょうか。思想がひとつに統一されてしまうことの恐ろしさを、私たちは歴史から学んでいます。

それともやっぱり、学問の世界とそうでない世界とが分断された状態で存在していたら良いのでしょうか。それぞれの世界では統一された思想があったとしても、その世界の数だけ思想が存在していれば、少なくとも全体で統一された思想というものは存在しないことになりそうです。

排除の反対は包摂ではない、というのがここ何年かの私のテーマですが、世界が違うのであれば排除も包摂も問題にはならないのかもしれません。もしかしたらお互いを理解するとかそんなのは無駄な努力であり、それぞれの世界の最適解で幸せに暮らしていければそれでいいのかもしれません。

災害に強い地域に住んでいる人は、土砂災害や浸水や津波の危険がある地域で声高に叫ばれている地域コミュニティ論にはあまり興味がなく、どちらかというと文化的に所属しているコミュニティに関連のあることを勉強される傾向がみられるのと、似ているような気がします。

* *

ところで先に登場した、ポントスのヘラクレイデスは、プラトン(前427頃-347頃)の直弟子でした。

プラトンは、批判されたり、狭い目的意識のために利用されたり、または再評価されたりしています。(参考:田中美知太郎「『国家』篇について」『世界の名著 7 プラトン 2』中央公論社)

その影響については、A. N. ホワイトヘッド(1861-1947)の言葉がわかりやすいのでよく引用されているようです。

「ヨーロッパの哲学の伝統の特質を全般的に、いちばん間違いなく言い表すには、この伝統が、プラトンに対する一連の脚注から成り立っていると述べればよい」(藤澤令夫. 2002年. 「哲学の源流プラトン」『ソクラテスの弁明ほか』中公クラシックス)

しかしホワイトヘッドのイデアについての理解は、むしろアリストテレス(前384頃-322)に近いようで、プラトンに関しては、その思想の豊かさや多義性を賞賛していたのだというようなことが言われています。

おそらく有名なところでは、プラトンの短い対話篇である『クレイトポン − 徳のすすめ』かと思います。自分の師であるソクラテスが批判されただけで終わっているという衝撃の内容ですが、もしかしてこの部分を評価されたのでしょうか。

なお、この対話篇について、「そのソクラテスの教説の要約の仕方も、どちらかと言えば表面的で、内容的な展開がなく、プラトンの本来のやり方にそぐわない」と田中先生は書かれており、プラトンの真作かどうかは疑わしいところのようです。(田中美知太郎「クレイトポン」『世界の名著 6 プラトン 1(責任編集 田中美知太郎)』昭和41年. 中央公論社. p. 588. )→※B

しかし田中先生は続けて、「未完成の部分作、あるいは予備的な下書きと見れば、いくらか救われるかもしれない」とも書かれており、さらに、「ソクラテス哲学の課題というようなものを考えるにあたって、示唆するものがいろいろと含まれていることは認めなければならない」と結ばれています。(※B 田中. p. 588. )

(ちなみにこの田中先生の見解は、『プラトン全集 11 クレイトポン・国家』1976(昭和51)年1刷, 1999(平成11)年5刷 でもだいたい似たような内容が踏襲されているようです。ただ、訳に関しては、部分的に全く別の訳に改められたところもあるようです)

そしてそのプラトン、実はそんなに難しい言葉は使っていなかったようです。

あれ?ということは、もしかしてやっぱり、学問は、限られた人だけのものではないのだろうか??

プラトンは後世の哲学の枠組みとなるものをつくったわけですが、読んでみればわかるように、そんなにむずかしい言葉は出てこない。むやみに新しい哲学用語をつくったわけでもなく、普通に使われている自国語のなかで哲学を構成していった。言葉にしても、全体のコンテキストのなかで特別な意味をもつようになることもあるけれども、もともとは日常的用語が多い。

たとえば、「イデア」という言葉も日常普通に使われていた言葉であって、アリストテレスがそれだけを取り出して問題にしてからは、何かむずかしそうな特殊専門語になってしまった。さらに、これがラテン語やドイツ語のなかで用いられると、ますますそういう傾向が強くなってくる。しかし、英語の「アイディア」は、むかしのギリシャ語の「イデア」と同じものであるがやはり今日でも日常語として用いられている。

----

(田中美知太郎「ギリシャ哲学への誘い」木原武一『講義のあとで 1』平成21年. 丸善. pp. 127-128. )

* *

そう考えてきますと、「愛智としての哲学を、ひとつの生き方として捉えている点」については、文字通り「生き方」として捉えればよくて、それを職業としているかどうかということよりも、自分がどう生きたいか、という面に着目すればよいのかもしれません。

ただし、哲学を専門的に研究する場合は、職業、ということが問題になってくると思います。おそらく片手間でできる研究というのはどの分野でも少ないと思いますし、特に哲学はほんまに時間がかかると思うんです。

けれども私は、専門深化されている学問をつなぎ合わせるような感じで、もう少し広い範囲をカバーできるのが本来の哲学の仕事なのではないかなぁと考えているので、そういう意味でも、生き方、と捉えてもいいんじゃないのかなって、思っているのです。

(余談ですが、NPOという業界に関わってくださる大学の先生のなかには、大学で教えながら自身の研究もされ、手弁当で学会の事務もこなされ(これほんまに激務!)、地域の活動にも積極的に参加し、さらに家では育児も手伝っておられる若手の研究者、という感じの方が少なからずいらっしゃいます…知力と体力とコミュ力がないととても務まらないなぁと尊敬しています…)

さきの新聞の投書欄に見られた素朴な意見は、現行の法律や規則が、果して充分正義にかなっているかどうかの問題に触れているのだとも見られるであろう。わたしたちが規則に従って、事務的にことがらを処理しようとする時には、これに合わないものを容赦なく切りすてて行かなければならない。専門科学の成立においても、余計なものは切りすてて、すべてこれを専門外にのこしておかなければならない。専門科学というものは、すべてこのような抽象の上に立っていると言うことができるだろう。しかしながら、わたしたち自身の経験も、またこれに対応して考えられる自然や歴史の世界も、具体的な全体をなしていると言わなければならないだろう。だから専門的な取り扱いのほか〔※1〕に、いつも具体的な事実がはみ出していて、抽象的理論を根本からゆるがすようなことも、たびたび起こってくるわけなのだ。そうして、そういうくい違いにすぐ気がついて、それがどこから起こって来るかを探し出し、そこのところを根本的に考え直す才能というものが、学問の発達のためにも、社会の進歩のためにも、絶対に必要なこととなる。

〔中略〕

わたしたち一人一人のうちには政治家と事務官、哲学者と専門科学者が、いっしょに住んでいると言ってもよいだろう。わたしたちはわたしたち自身の心のうちに、これらの違った傾向と能力を調和させて、その協力関係をつくっておくことが望ましいわけで、教育の仕事というものは、本来がそれを目ざしているのだと言うこともできるだろう。

・

〔※1〕引用者註:1956年発表の文章では、「ほか」は「外」になっています。

----

(田中美知太郎「自分の考えを大切にしよう」『生きることの意味』2010年. 学術出版会. pp. 159-161. )

* *

さて、素人の感想文も、書き続けてみると、自分の考えというものはたかが知れているなぁと改めて気がつくものです。人によって違うかも知れませんが、少なくとも私はそうです。

そしてそのことは、人に言われたらあまりいい気がしません。おそらく認めたくない気持ちの方が勝ってしまうのでしょう。自分で気がつくことによってしかわからないような、そういう性質のものなのかもしれません。

【無智を自覚】するって、どういうことなのでしょうか。自分には知識が足りないからもっと知識を増やさないと!という段階からもう少し先に進んだところまで行かないと、わからないんじゃないかなっていうことは、今までみてきたとおりです。知性と意欲という別のものは、「節制」という形において、一つに結合されているのかもしれないというようなことでしたよね。

節制といえば、ヘラクレイトス(前540頃-480頃)は、その思想や生き様から、なんだかいかにも自分に厳しそうな人って感じもしますが、自知についてはどう考えていたのでしょうか。

従ってまたヘラクレイトスも、「自己自身を知ること」と「思慮の健全ということ」とを並べているのであるから、恐らく両概念の上述の結びつきを考えに入れていたのではないかと疑われる。もしそのように想像することが許されるならばヘラクレイトスのいう自知もまた、別にむづかしい意味のものではなく、我を忘れずに、正気を保つこと、すなわち、思慮の健全ということを指すものと見られるであろう。また従って全文の意味も

「自分に気づいて、自制し、思慮を健全に保つことが、すべての人間に共通だ」

ということになるであろう。私たちは我を忘れ、正気を失う時には、また同時に人間性をも放棄するのである。人間は正気によって、自分で思慮をはたらかせて生活する存在なのである。これを私たちの言葉でいえば、ヘラクレイトスは、人間が自覚存在であり、意識体であることを言っているのだとも取られるであろう。少なくとも、かく解することによって、ヘラクレイトスの全文は、より一層私たちの理解に近づけられると言うことができるであろう。

〔引用者註:旧仮名遣い及び旧字体は適宜読みやすくしました〕

----

(田中美知太郎「「われ」の自覺とギリシア思想」『近代思想と古代哲學』1948年. みすず書房. p. 23. )

* *

この「こと」を起こしている原因はどういう「もの」なのか。それにプラスして、「自分は、なぜ、そう考えるのか」というところまで考えてみたら、どうなんでしょうかね。

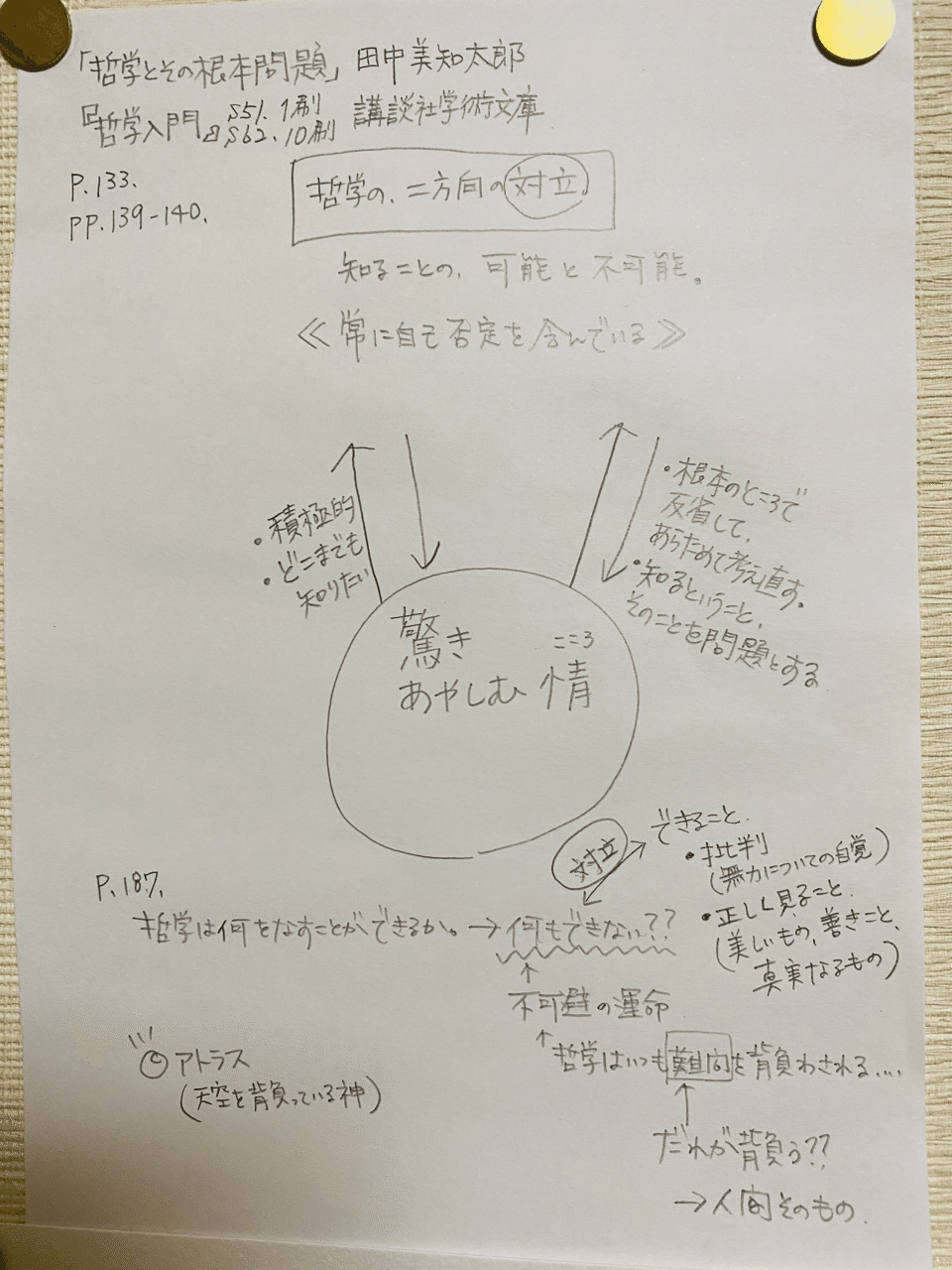

哲学は、《常に自己否定を含んでいる》のですって。

「知る」ということは、可能でもあり、不可能でもあるのですって。

え〜、わけわからん!!

…ですよね〜!

私自身も、わけわからんのです。

でも、つい気になっちゃって、つい考えちゃうのです。

「もし君が他のものをお腹にもつようにしようと試みることがあって、もしそれをもつようになるとしたならば、君は今のこの吟味のおかげで、もっとよいものをもって充たされることになるだろうし、またもしお腹が空〔から〕のままで生まれるものができない場合には、君は君の知らないものを知っていると思ったりしないだけの思慮深さをもつことによって、いっしょにいる人たちを悩ますような重荷となることが一段と少なくなって、人々とはいっそうよく折り合っていけることになるだろう。」(プラトン『テアイテトス − 知識について』(四四) 二一〇C , 訳 田中美知太郎)

□■□■

1、今月は15節!!

【田中美知太郎「イデア」(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1943(昭和18)年10月〜12月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

文庫化もされている『ロゴスとイデア』全八篇。はじめの七篇は、「「イデア」の準備をなすもの」で、最後の「イデア」は分量も内容も圧倒的です。

(余談ですが私はこの論文集を開く際には必ず「異常に長い」「あとがき」を最初に開きます。誰かに言われたとか自分で決めているわけではないのですが、どうも引き寄せられてしまうんですよね…)

それでは、どんな時代背景のなか、どんな心境のもとで書かれたのかを確認してみましょう。

戦時中に出した書物は、この三つだけ(※1)であるが、しかし「思想」には、哲学の論文を書きつづけた。当時のだれでもさう思つたやうに、わたしもいつ死ぬかわからないやうな気がしたから、これが、最後だと思ひながら書いた。それらの論文は「ロゴスとイデア」に集められて、二十二年に出版された。戦争中から計画があつたので割に早く出たわけであるが、当時の出版事情で、紙も製本も今から見ると、あまりよくない。(※2)

・

(※1)引用者註:1938年『テアイテトス』1941年『ソフィスト』1942年『ギリシア人の智慧』。

(※2)引用者註:1947年の1刷と1977年の3刷を比較するとその違いがわかりやすい。なお、1952年発行『善と必然との間に − 人間的自由の前提となるもの』(岩波書店)の1刷と1993年の4刷も同様である。余談であるが、中央公論社が1947年6月に発行した『ギリシア人の智慧』の定価は「四十圓」である。同年9月発行の『『ロゴスとイデア』は、「百参捨圓」である。

----

(田中美知太郎「私の著作」『思つたこと考へたこと』昭和35年. 有信堂. p. 90. )

岩波はこの時、いつかその前にわたしを見かけた折、わたしがとても暗い顔をしてゐたので気になつてゐたと言つた。わたしはよそで岩波に会つた記憶はないので、人ちがひだったかも知れないと言つたが、しかし当時のわたしが暗い顔をしてゐたとしても別に不思議はないやうに思ふ。わたしの昭和十八年の仕事は、「未来」「名目」「過去」「イデア」などの論文を書くことであつたが、これらは紙の配給制限で薄くなつた「思想」に、やつと出すことのできたもので、十九年十月号は、西田幾多郎の「生命」(一)とわたしの「技術」(二)の二つの論文だけをのせてゐるが、これは戦時中に出た「思想」の最後のものとなつた。次号は二十年八月号となるからである。そして発行日もおくれ勝ち{原文ママ}であつたから、この最終号が出たのは二十年になつてからではなかつたかと思ふ。その「イデア」の校正刷を見ながら、岩波の薄暗い廊下のところで、何度かどうしたらよいかに迷はねばならなかつた。文中には現実とイデアの峻別に関連して、君主を神とすることに批判的な言葉を加へたところがあつたからだ。これを削除すべきか否か、わたしは何度も読み直し、筆を加へたりしたが、つひに決心して、これをそのまま出すことにした。この文で罪を問はれることになつても、それは仕方のないことだと思つたのである。今から考へれば、このやうなむづかしい論文が直接検閲にひつかかるやうなことはあり得なかつたわけだが、当時の切迫した精神的雰囲気のなかでは、誰かほかの人が告発しないとは限らなかつたからである。

----

(田中美知太郎「第十四章 戦時の精神的雰囲気」『時代と私(新装版)』昭和59年1刷, 昭和61年2刷. 文藝春秋. pp. 366-367. )

上山(※3) 戦争中の、紙の統制で薄っぺらになった「思想」に、西田先生(※4)の論文と田中先生のものと、二つだけということが何度かありましたですね。あれは非常に印象的でした。

・

田中 あれは、みながよく覚えていてくれましてね。ぼくも張り合いがありました。あのころ純粋の哲学論文を書くところがほかには一つもないのですよ。そこで西田先生ががんばっていてくださるから、ぼくもやろうと思いましてね。

・

上山 戦争とえらくかけ離れたことを、お二人とも書いておられた。あれが先生の最初の本にまとまるのですか。

・

田中 そうです。『ロゴスとイデア』(全集1)、それからあと一部が、『善と必然との間に』(同)にもはいるんですけど、ぼくはあれは一所懸命になって書いたな。つまり、あしたは生きるか死ぬかわからないわけだからね。どういうことになるかわからんときだから、それは本気になって書いた。本気になった論文は、ぼくと西田先生しかなかったんだから……。

・

(※3)引用者註:上山春平(1921-2012)。元京都市立芸術大学学長。『回天特別攻撃隊多聞隊行動日誌』等は京都大学研究資源アーカイブにて公開されているはずである。

(※4)引用者註:西田幾多郎(1870-1945)。西田と田辺元(1885-1962)を中心とした京都学派に関しては、「京都学派教育学の発端」と思想史的に位置づけられている木村素衞(きむら もともり・1895-1946)の『表現愛』(1997. こぶし書房)からも重要な示唆を得ることができる。(参考:『教育思想辞典 増補改訂版』2017. 勁草書房)

----

(「西田哲学の意味」『田中美知太郎対話集 プラトンに学ぶ』1994年. 日本文芸社. pp. 145-146. )

田中先生は、ケーベル先生(1848-1923)のお弟子さんである波多野精一先生(1877-1950)のもと、京都帝国大学で学ばれました。その後しばらくは東京に戻っておられ、疎開先は群馬県でした。

1947年(昭和22年)の7月、田中先生は45歳で京都帝国大学文学部助教授に就任されました。『ロゴスとイデア』が岩波書店から刊行されたのは同年の9月です。(年譜『田中美知太郎集』昭和56年. 彌生書房)

私の8月の「ロゴス」の回で、田中先生の著作は多いけれども純粋な哲学論文を集めた著書としては三冊であり、その一冊目がこの『ロゴスとイデア』であるというようなことを書きました。(参考:田中美知太郎『哲学からの考察 − 自然と人間』藤澤令夫あとがき)

そう聞くといかにも読者を選ぶような内容なのかと思いきや、実際には学者さんより一般の読者の方によく読まれていたようで、実際に『ロゴスとイデア』は刊行された年の11月に、毎日新聞社出版文化賞を受賞されています。(年譜『田中美知太郎集』)

しかし言葉は平明でも内容は高度で「むづかしい論文」であり、思考の最大限の努力を必要とするものであります。しかも長いです。私は「イデア」の書き写しを何回かに分けようかと思いましたが、結局今月の投稿には全文を載せることにしました。

内容のすべてを理解できなくても、直接教えてもらえなくても、「善と真実在」を考えるための文章に触れ続け、考え続けることが、今の自分に必要だなと思ったからです。

プラトンの哲学では、いわゆる「善のイデア」というものが、その中心的地位を占めていると考えられている。その『理想国』第六巻(五〇五A )では、これがわたしたちの学び知らなければならない一番大切なものであると言われている。しかしながら、それが何であるかを直接に語ることはあえてしていないのである。

〔中略〕

人々はプラトンが、富とか健康とかいったような、一般に人がよきもの、ためになるものと見ている事柄について、全体的な考察を与えて、人々にすばらしい幸福の途を教えてくれるのであろうと期待して、その講義に集まったところが、プラトンは数論や幾何学や天文学などについて語り、善は一であるというようなことを言うので、かれらは当はずれの、とんでもないことを聞かされたと言う面持であったということである。

〔中略〕

「幾何学的な手続きによって論証された」( ordine geometrico demonstrata )と標記されている、スピノザ( Spinoza, 1632 - 77 )の『倫理学』( Ethica )も、そのようなひとつの例を示していると言うことができるかもしれない。

〔中略〕

すなわちひとが学ぶというのは、外から知識を授けられることではなくて、自分でそれを自分のところから見つけ出すことだとするならば、その知識は、見つけ出される前にも、自分のなかに、気づかれずにあったものと考えねばならなくなる。学ぶとか、教えるとかいうのは、これを気づかせ、思い出させるだけのことなのである。すなわち学ぶというのは、想い起こすだけのことなのだということになる。

〔中略〕

何ものも教えられないとしても、ソクラテスの産婆術の意味における、教育は可能であり、わたしたちは問答を通じて、ロゴスによって、人々を知識の想起にまで導くことができるのである。そのかぎりにおいて、智を愛し求める努力も、必ずしも無意味ではなく、プラトンの教育活動も、著作活動も、一概に矛盾であると言ってしまうことはできないであろう。

----

(田中美知太郎「哲学は学ぶことができるか」『哲学初歩』1950年1刷, 1981年改版5刷. 岩波書店. pp. 133-142. )

□■□■

2、なぜ考えるのか

noteへの投稿は今回で9作目となりました。今年の3月11日に公開した原発に関する文章が6万字を超える分量になってしまい、Facebookでは文字数の制限等もあるのでnoteを試してみようと慌てて登録したのが元々のきっかけです。Facebookで私はカレンダーを紹介する記事を毎月はじめに投稿しているので、そうかnoteでも同じ日に投稿してみればいいのではと思いつき、それで田中美知太郎先生の哲学論文集『ロゴスとイデア』への旅に出たわけです。

noteさん、本当に助かりました、ありがとうございましたm(_ _)m

なお、田中先生の次の哲学論文集である、1952年発行『善と必然との間に − 人間的自由の前提となるもの』(岩波書店)はまだ文庫化されていないようです。(なので読もうと思ったら、この岩波版の増刷されたものか、もしくは『田中美知太郎全集第1巻』ということになります)

しかし特に今の時代、こういう文章を求めておられる方は少なくないと思います。出版されたら結構売れるんではないかな…必要な人のところに必要な文章が届くといいなって、思っています。

さて、原発のことと哲学とは、あまり関係がないと私は思っていました。しかし、田中美知太郎先生の著書『原子力時代に思ふ』(昭和29年. 新潮社)や、科学者向けに書かれた文章などには、「固定的なものの考え方をやわらげる仕事」が、哲学あるいは哲学的批評に期待されなければならないだろうと書かれています。

□■□■

(1)政治から

私はもともと政治に興味がありましたので、原発の問題は、倫理の問題と共に政治の問題として捉えたほうがいいのだろうなぁと思ってきました。

日本政治思想史を専門とされている苅部直先生の著書『ヒューマニティーズ 政治学』(2012年. 岩波書店)→※C は、放送大学の御厨貴先生(東日本大震災復興構想会議 議長代理)の授業「政治学へのいざない」で参考文献とされていたものです。

『ヒューマニティーズ 政治学』の第1章「日常性と政治 − 政治学は「役に立つ」のか」において、苅部先生は、東京大空襲によって大火傷を負い死生をさまよう経験をされた田中美知太郎先生の1946年の論文「最も必要なものだけの国家」(1952年. 『善と必然との間に − 人間的自由の前提となるもの』に所収)の文章に触れ、「国家の存在を守ることに執着した結果、視野が狭くなり、和平の見通しを欠いた徹底抗戦論のように、かえって国民の生存を脅かす事態に至る病理も、田中の念頭にはあったことだろう」と書かれています。(※C 苅部. p. 26.)

苅部先生はこの第1章を、ジョージ・オーウェル(1903-1950)の『動物農場 − おとぎばなし』(1945年)から始められ、見田宗介の「まなざしの地獄」(1973年)、京極純一(1924-2016)の『日本人の秩序像 − 大きな政治と小さな政治』(1987年)、そして田中美知太郎に進むという構成にされています。

最後の段落では、オーウェルが描いた高度な「奢侈国家」と、原初の「基体国家」との同様な点を示され、続いて、「政治という営みは、どのような地域と時代においても、こうした両義性と不安定さにつきまとわれざるをえないのである。」と結ばれています。(※C 苅部. p. 29.)

* *

苅部先生が「基体国家」に連絡する手段として引かれている田中先生の文章は、どれも私の心をぎゅっとつかみました。

特に最後の段落の直前に置かれている、田中先生の半自叙伝的な書物『時代と私』(1971年)からの抜粋は、災害支援の活動にも多少の関わりがある私としては、さらっと読み流すことが難しい文章でした。

「人間は異常の状況において、容易に魔女狩りの心理になるものなのである。わたしたちは根底において原始野蛮の人間なのである。(田中美知太郎)」(※C 苅部. p. 29.)

* *

田中先生が古代ギリシア哲学の専門家であるとかプラトン研究で知られた人だというのは苅部直先生が書いておられましたが、それがどういうことなのか、当時の私はまだあまりよくわかっていませんでした。書店の哲学書コーナーで田中先生の書物を見かけることもありませんでしたし、しばらくそのまま月日が過ぎて行きました。

ところが、2018年の末だか2019年のはじめだかに、たまたま書店で、田中先生の文庫本を見かけたのです。

『人間であること』(2018年. 文春学藝ライブラリー)は、田中先生の講演の記録が7本と論文が2篇の、1984年に文藝春秋から刊行された単行本が文庫化されたものです。

帯には「最高の人生論!」とか「日本のソクラテスの肉声!」とあります。私は当時「人生論」というコピーには違和感を覚えていました。しかし田中先生は『人生論風に』(1969年. 新潮選書)という書物も出しておられ、私はずいぶんと助けられた言葉もありますので、やはり田中先生の言葉は「人生論」ということなのでしょう。

「教養は、順境にあっては飾りであり、逆境にあっては避難所である」というのはアリストテレスの言葉らしいです。(参考:ディオゲネス・ラエルティオス 著, 加来彰俊 訳『ギリシア哲学者列伝(中)』岩波文庫)

ともかくこうやって、経済的な余裕もあまりないなか、少しずつ少しずつ私は、田中先生の書物を書い足していきました。

法を学び始めた頃に何百回も確認した「自由」への理解は、20年以上も前にシュタイナー哲学に触れた時の感動を呼び起こしてくれました。それが田中先生の哲学によって、さらに「自由」への理解が深まるような気がしていたのです。

□■□■

(2)人権と法

私は、田中先生の文章からかなりの影響を受けるようになっており、自分の拠り所としていました。

しかしある時に読んだ書物の中の、「基本的人権はフィクション」という言葉に衝撃を受けました。

まがりなりにも私は、法律に関係する国家資格を有しており、日本国憲法の基本、つまり13条の【個人の尊重】を学んだ経験があります。要するに基本的人権が一番大事な権利だと思っていた私はかなりびっくりして、ちょっとこれは受け入れられないぞと思いました。

しかし落ち着いて前後の文章をよく読んでみると、自由権に対してというより社会権、もう少し具体的にいうと憲法25条の生存権の関連の文章であることがわかりました。つまり田中先生は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の内容は、立法で具体化されて初めて運用が可能である、という意味でおっしゃったのだということがわかりました。

その基本的人権というのは全くのフィクションですからね。そのようなものは存在していないのです、実際は。ただその社会のいい条件のもとで、ある程度具象化されるということです。

〔中略〕

憲法訴訟というのがありました。憲法を実施するのは国家でしてね。国家が国民の要求するいろいろなこと、いわゆる憲法に保障されているようなものを全部国民に与えるためには、それをまかなうだけの財力を持っていなければならない。ところが国家は打出の木槌を持っていて無限の力を持ってまかなえるわけではなく、税金として国民から取りたてた金を使うのですから、限度があるわけです。国家が無限の力を持ってはいないのに、われわれは国家に対して無限の要求をつきつけても現実には答えられないわけです。

----

『田中美知太郎 戦後四十年の発言 政治・教育・社会』

「教育・国家・教師」ーインタヴュー(1969.3.10「教育と文化」)より、引用部分 p. 256.

田中美知太郎(著). 加来彰俊・北島美雪(編). 昭和62(1987)年4月25日第1刷. 筑摩書房

* *

人権について、ちょっとここでおさらいしてみたいと思います。

私は、自由権>参政権>社会権、という順番で理解しています。

法学の分野ではだいたいこのように習うのではないかなと思います。

また福祉の分野では、T. H. マーシャル(1893-1981)のシティズンシップ論から説明されることもあるようです。

これに対して,民主主義政治の場合,公的福祉の拡充は,国民の要求に基づいて,権利として実現する。

〔中略〕

図式的にいえば,資本主義経済の発展の中でまず自由権が,次に民主主義政治の成熟によって参政権が実現し,最後に福祉国家の誕生と共に社会権が確立する。

マーシャルの議論は,イギリスの歴史的固有性を過度に一般化するものであると批判されることもあるが,シティズンシップを自由権から説くことにはそれなりの根拠がある。市民としての自由と平等,尊厳が認められなければ,他の権利は意味をなさない。

〔中略〕

このような参政権を前提とする民主主義政治の中から社会権思想が生まれ,国家は国民に最低限の生活(ナショナル・ミニマム)を保障する義務を負うと考えられるようになる。ナショナル・ミニマムを実現するために,資本主義国家の福祉国家化が促される。

----

(新川敏光「第6章 福祉国家の発展と政治」埋橋孝文『社会福祉の国際比較 '15 』放送大学教材. pp. 90-92. )

ところで、憲法と法律はその役割が違います。しかし憲法の理念はどの法律にも、ちゃんと反映されています。万が一、そうでない場合は、「この法律は憲法に違反していますからダメですよー!」と、最高裁判所からダメ出しをくらってしまいます。

(もっとも、いわゆる議員立法以外の法制定の場合、つまり内閣が提出する法律案については、閣議に付される前に各省庁が立案したものを全て内閣法制局というところで事前に厳しく審査されますので、違憲になることは滅多にないと思われます)

つまり、法には、人権守れよ!ということが課されており、法を運用する人も、人権を無視することはできないのです。

(なお、人権とか権利とかいう言葉に関しては、一般的に使用される場合と、厳密な使用方法との間にかなりの違いがあることには気をつけたいと思います。具体的にいうと、判例や学説で認められていないにも関わらず、何でもかんでも「〇〇の権利が人には備わっている」という言い方をするのは正しくない、ということです。日常的にそのような言い方をすることはよくありますが、専門的な立場の人は、場面によって使い分けておられることが多いと思われます。13条は別名「ドラえもんのポケット」と言われるほど包括的な条文ではありますが、〇〇権、として具体的に認められている権利はそんなに多くありません)

* *

日本国憲法においては、人権規定では人権保障の「目的」が、統治規定では人権保障の「手段」が示されており、その根本原理をなす条文が、13条だといわれています。そして、人権の「根拠」を示す総則は97条である、というのが法学の世界では通説のようです。

↑上図が正しいかどうかわかりませんが、「自由の基礎法」として近代憲法を位置付けられた芦部信喜先生(1923-1999)が、ロングセラーである岩波書店の『憲法』第六版(2015年. 高橋和之 補訂)で説明された内容やそこに示された図(下図↓)、そしてウェブ上で見つけた関連する図を参考に、自分なりに考えたものです。

なお、97条がめっちゃ大事!というのは、私の7月の「過去」にてがっつり触れています。

今回は、自由権がめっちゃ大事!という図を、ここに載せておきます。

* *

しかし実は。

私は、「基本的人権はフィクション」という言葉に対し、落ち着いて前後の文章を確認して納得するまでに少し時間がかかりました。

もやもやしている間、なんと田中先生の言葉に嫌悪感すら覚えていたのです。

尊敬しているひとの説を批判すること自体は許されることだし、むしろそれくらいのことが言えるまで学びたいと私は思っています。しかし私の嫌悪感のもととなったのはおそらく、「具体的思惟は抽象的思惟を前提する」(「イデア」第5節)ことがわかっていなかったことに関係すると思われます。今から考えるとまったく恥ずかしいことなのですが、未だ理解できているか怪しいので、整理するためにちょっと書いてみます。

* *

田中先生は古代ギリシア哲学が専門だから、専門外である近代憲法の理解は正しくないのではないか…と、私はまず考えました。

実際に複数のエッセイには、憲法についての見解を書いたら法学者の先生から叱られた、というような文章がたまに登場しています。

しかし、田中先生が1960年代から80年代に書かれた政治論や憲法論には、うなづかされる場面が少なくないことを、どう考えたらいいのでしょうか。

それに、「徳の倫理と法の倫理」(1964年)において基底をなしているのは、カント(1724-1804)の、法の論と徳の論だと思われます。(特に『道徳形而上学』…これは『道徳形而上学への基礎づけ』とは違うらしい)

カントの倫理学がヘーゲル(1770-1831)の法理学に与えた影響などの考察に関して、私はよくわからないながらも、ううむと唸ってしまうのです。

むろん「義務」の場合と同じように、「人格」もまた単なる法律概念に限られなければならないような筋のものではなく、倫理学上の概念として用いられても、一向にさしつかえないわけである。特に「人格性」の概念に盛られた意味内容には、全く新しい独自の発展があるとも解されるであろう。もともとは「面」を意味したと思われる persona が、芝居の役割から一般化されて、ローマ法やキリスト教神学のなかで重用されて来たことは、既によく知られている。それは今日に至るまで、なおいろいろな発展の歴史をもち、更なる発展の可能性を含んでいると言わなければならない。従って、用語法について争うことは無意義である。ただヘーゲルの議論を読んだ後では、カントの倫理学が道徳性概念の独自の開拓にもかかわらず、やはり法律論的であり、法律論への傾斜が多いことを疑わなければならないのである。「人格」や「義務」の場合でも、ヘーゲルの法理学で指摘されている、それの普遍性、抽象性、あるいは形式性が、カント倫理学の要求に合っていたからというようなことが考えられるだろう。

----

田中美知太郎「徳の倫理と法の倫理」

初出:「講座哲学体系7」(人文書院・1964年7月刊)収載

単行本:1984年1月『人間であること』文藝春秋刊

今回の引用:2018年2月『人間であること』文春学藝ライブラリー 思18. p. 325. )

↑この論文、実はかなり長いです。私ははじめ、読むだけでもかなり苦労して、しかも田中先生が意図されていることがさっぱりわかりませんでした。でも、ところどころ、納得できる箇所があるのです。

「徳の倫理と法の倫理」の第9節には、「ノモス(法・習)とピュシス(自然)」説、ピンダロス(前522/前518 - 442/438)のノモスに関する詩、またクーランジュ(1830-1889)の古代ギリシア・ローマ社会の観察から考察される、不文法および習慣と法律との関係などが示されています。これらはいずれも、現代の法の支配の実体を考えるうえで、私にとっては参考になる概念でした。

ということは、田中先生の、近代の憲法や法学全体への理解は、そんなに間違っていないんじゃないのか…。それならば、なぜ、田中先生は、人権についてあのように書いておられるのか…。

もしかして私は、現代の法の仕組みとか、それを実務に活かす方法についてはある程度勉強してきたと自分では思っているけれども、法そのものとか人権とか、それ自体のことについては何もわかっていないのではないか…。

これはやばい!と思った私は、時間をつくり、法の歴史をもう一度確認してみました。

* *

ざざっと概観すると、王政、共和制前期、共和制後期、帝政前期(元首政)、帝政後期(専主政)、中世、そして11世紀末のBologna大学法学部創設と『学説彙纂』再発見、さらに14〜16世紀のルネッサンスと「東ローマ帝国」滅亡、大航海時代を経てフランス革命→近代国家/近代法典編纂、という流れで考えることができます。

ちなみに、古代の地中海世界では、都市国家という形態は同じなのにも関わらず、東側のギリシャでは哲学者や弁論家は生まれたけれど法学者は生まれておらず、西側のローマでのみ法学者が生まれたことがなぜなのか、今でも大論争中なのだそうです。

このこと以外にも、ミラノ勅令は本当は出されていなかったのではないかとか、1980年代以降に研究が超速で進み、「古代末から初期中世に起こったのではないかと言われているけれど根拠なきこと」が、どんどん覆されているのだとか。

・「法」は、一言でいうと「バランス」。

・善=社会にとって良いもの

・衡平=関係者間でつりあいがとれていること、異なる扱いをするが、関係者間バランス上妥当←「公平」=同じ扱いをすること。

→現代社会:国際法、行政法等に「信義衡平の原則」「信義誠実の原則」として、また近代私法の柱として「信義誠実の原則」。

・正義の概念は紀元後3世紀、ストア哲学…権力だけではない!ということを言いたかった。

・由来…『学説彙纂Digesta』第1巻第1章第1法文首文(ウルピアーヌス『法学提要』第1巻)

「法を学ぼうとする者は、まず法iusという言葉がどこに由来するか、知らねばならない。法とは、正義iustitiaから名づけられた。すなわち、ケルススが適切にも定義したように、法とは、善と衡平の術である。」

・近現代への伝承の話。1〜3世紀に作られたものが、現在まで脈々と続いている!

・Oxford大学法学部(ローマ法)と、インズ・オブ・コート(法曹養成制度)の争い(国会で大論争)は、民族主義に訴えた後者が勝つ話。

法源

・大陸法圏ー成文法国ードイツ型、フランス型

・コモンロー法圏ー非成文法国(判例法国)ーイングランド型(スコットランドは成文法)、アメリカ型

・イスラーム法圏ー成文法圏ー法と宗教が非分離。クルアーンには、法/道徳/倫理/宗教など、ルールが全部入っている。(男女平等)

『過失なければ責任なし』

・現在の法秩序の柱の1つ!

・初期社会で多く見られる結果責任との比較。(カントの意思の話)

・紀元前2世紀の制度設計から、「世の中には、「うまくいけば自分の物にしたい!」という人が古代でもたくさんいる」ことがわかる!

・紙徳「現行の日本国憲法12条は、ほっといたら国家権力によって国民の自由と権利が侵害されるおそれがあるので国家権力を縛るこの憲法を守るために国民の義務を決めたレアな条文という理解は正しいのでしょうか?」

→林先生「もともとアジアでは「お上の発想」ですから、特に日本や中国ではそう言っても良いかもしれませんね。しかし、欧米では「自分のことは自分で決めるという発想」です、これはどんな田舎に行ってもそうです。ですので、国のシステムが違う以上、単純に比較することはできませんね。」

(参考:概観からここまで、林信夫先生(京都大学名誉教授)「法格言にみる法・社会・文化」放送大学面接授業において私がとったノートの内容より抜粋)

これに加えて、主にフランス革命以降の近代の法や人権に関しては、娘の高校の教科書などでも確認することができます。

* *

人は、より良い世の中をつくるための約束事として、法を制定しました。

人は生まれながらにして自由かつ平等であり、幸福を追求する権利をもつというのが、いわゆる天賦人権説の考えです。自然権ですので、国家や政府から与えられるということではなくて、生まれながらに与えられていると考えます。

しかし、人権というものは、人の体にもともと備わっている器官ではないですし、植物とか星とか、そういった目に見える物体として実在しているわけでもありません。また、人類が誕生した時からもともとそういう考えを有していたわけでもなく、あとからつくられた概念です。

けれども、【基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果】(日本国憲法97条)に他なりません。

「過去幾多の試錬に堪へ」、やっと導き出されたこの権利は、空気のように当たり前に存在しているわけではありません。私たちが努力して、守っていかなければならないものなのです。

田中先生が「基本的人権はフィクション」と表されたのは、文脈の中では主に社会権についてのことでした。しかしもしかしたら、憲法12条の「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」という内容も考慮されてのことなのかもしれないなぁと、私は今、勝手に解釈しているのです。

「すなわち純粋存在は、われわれにとっては、抽象の結果はじめて発見されるものだとしても、それ自体が、われわれの抽象によって始めて存在するとは言われないのである。われわれは抽象によって捉えられるものを、抽象そのものと混同してはならないであろう。」(「イデア」第8節)

□■□■

(3)現実問題

私は結局、与えられた知識をそのまま覚え、理解したような気になっていただけでした。それに気がつき、ものごとを違う角度から見るようになった経験は、ほかにもあります。

* *

先の、(1)政治から、で触れましたように、田中先生は戦争によって「不幸な出来事」を経験されました。その「かなしみ」は、「マスク」(1951年)という短い随想の中に読み取ることができますが、その内容は、田中先生の晩年まで側で仕事をされていた北嶋美雪先生が、『田中美知太郎集』(昭和56年. 彌生書房)の解説の中で、「ただ「マスク」を採ったことについて、多少の申し開きを許していただきたい」とわざわざ書かれているほど重いものです。

そのような経験をされている田中先生は、「いわゆる」保守派と評されていますが、先の戦争に対する姿勢は、毅然としたものでした。しかしだからといって、戦後、軍事力を放棄するとか、そういったこととは反対の立場を貫かれてきました。

9条に関しては、8月の「ロゴス」で少し触れています。9条を否定するということでは決してなく、「条文プラスアルファの行動が、平和を保証するためには必要なのだ」ということを強調しています。

一見当たり前のようにも思えますが、条文を守ることだけが目的になってしまっているのではないかとこちらが勘違いしてしまいそうになるご意見をたまに拝見することがあります。

その辺りは、9月の「ミソロゴス」で触れました。(1954年(昭和29年)のハゲ問答は、れっきとした国会での論議の場面であります)

* *

私は、日本に住んでいる多くの人と同じように、昔も今も戦争には反対しています。

私はNPOに関するお仕事もさせていただいておりますので、日本の予算に関しては、社会保障費が一番の関心事となります。昔は、社会保障費にもっと多くの予算をつけるべきであり、防衛費などは必要ないと思っていました。

しかし、私が法律について何かを書くときにチェックしてくださる先生は、どういうわけか世界各国の軍事情勢、そして先進国と日本の軍備の実態や、戦闘機や戦車や戦艦や軍服などについてそれなりに詳しい人だったのです。

私ははじめ、軍事のことを話すなんて、なんて人だ!ありえない!許せない!と思っていました。戦争などもってのほかで、現在も世界各地で続いている戦争や内戦は、日本とは関係ない遠い世界のことだと思っていました。日本には9条があるから、そのおかげで戦争をしないでいられると思っていました。

「戦争したくないです」と言うだけで戦争が回避できると、私は本気で信じていたのです。

* *

本来、国民の生活云々という話は、国家が安全であって初めて成り立つものです。世界の歴史がそれを教えてくれていたのに、私は見て見ぬふりをしていました。

国家を守るためには、話し合いも必要ですが、軍事力も必要です。でも、悲惨な戦争を経験した日本に住んでいる私が軍事の話をするなんて、許されないことだと思っていました。

田中先生の「基本的人権はフィクション」という言葉を、私が初めて目にした時に感じた嫌悪感、そして認めたくない気持ちと、似ています。

専門外の人が間違ったことを言っているとしか思えなかった私は、一度立ち止まり、時間をつくって考えてみたおかげで、自分の盲点に気がつくことができました。

断片的な知識でしか理解できていないあいだは、全体的な関係性に気がつくことができないのかもしれません。

* *

昔と比べて経済的相互依存関係が強まっている現在においては、戦況の展開が有利であっても不利であっても、なんらかの形でサプライチェーン(供給連鎖)は必ず破壊されます。

現代における戦争(軍事上と国際法上の概念に差異はあるがいわゆる一般的な戦争)は、軍需産業など一部の人は儲かる一方、国家全体として考えた場合には、自国経済が打撃を受けるというデメリットの方が大きいので、「戦争をしない」と国家が判断するのは合理的な選択ということになります。

(なお、軍需産業云々という話ですが、検証可能性を示す出典が示されていないという理由で、Wikipediaの「戦争」からある記事が削除されています。2020年10月31日現在、Wikipediaの〈ページ〉の隣の〈ノート〉の最後「軍備拡張競争の節の一部を削除」という項に、削除に至る経緯がわかりやすく記載されています。拡張競争には懐疑的である私レベルの素人が複数の媒体から確認できることとも概ね合致する意見かなと思います)

また、国際法では侵略戦争は違法とされていますし、昔みたいに戦争で土地を奪って自分とこの領土にする、という時代ではなくなりました。

それにも関わらず、戦争がすっかりなくなってほしいという願いは、残念ながら今のところ叶えられそうにありません。毎日、世界のどこかでは今も国家間の戦争や内戦が続いており、停戦の合意をしてもすぐに破られたというニュースも目新しいものではありません。

国同士の利害がいつも一致すれば平和が続くのですが、どの国も自分のところが一番大事なのですから、話し合ってうまくいくようなことばかりではないのでしょう。

* *

たとえば、公衆衛生学の諸活動として、Oxford Textbook of Public Health, 2009 には、13の活動が挙げられています。その10番目は、「個人間暴力および侵略戦争の抑制」です。

↑(横山和仁「第1章 公衆衛生学の基礎:プライマリ・ヘルスケア」田城孝雄・横山和仁『改訂版 公衆衛生 '19 』放送大学教材. p.11. )→※D

人々の健康を保障するために、わざわざこのような全世界的な提言がなされているのです。上図を補完する説明としては、「個人間の暴力や戦争は現代社会が抱える問題のひとつである。これらは,人々の健康への脅威であり,公衆衛生学の課題でもある」(※D 横山. pp. 12-13. )というものです。

この分野から考えると、戦争から目を背けていては人々の健康を守ることができない、ということは、言えそうです。

* *

つまり、歴史に学びつつ現代の世界の情勢をみていれば、国民を守るための防衛費というお金がそれなりに必要になってくることがわかります。

しかしどの国も防衛や軍事にばかりお金をかけるわけにはいきませんから、なるべく低コストで賄うための、国家間の協力というものを行っています。

たとえば私は以前、カナダの軍艦を見に行ったことがありますが、この装備はあの国から調達、あの武器はこの国から調達、というのがわかってびっくりしたことがあります。

私の考えていることがすべて正しいとは自分でも思っていません。

けれど、もし私が、自分の見たいものしか見ていなかったならば、私は今でも防衛費について自分に都合のよい解釈だけしかできなかっただろうと思います。

* *

ところで、条文プラスアルファの行動について、よく引用されている田中先生の台風の文章は、『敢えて言う』(1958年. 中央公論社)のものが有名ですが、他の複数の書物でも確認することができます。私が8月に載せたものの一部を再掲しておきます。

つまり契約社会のリラティヴィティ(相対性)ということで、ギヴ・アンド・テークの関係です。自分の自由を制限し、自分の持っている収入の幾分かを国家に集めて供託すると、それがいろいろな施設を作ったりあるいは保護したりというふうに戻ってくるのです。国家はわれわれがつくるものであるから、われわれの力が有限である限り、国家の力も有限であり、国家に要求できる範囲というものは決まってくるわけです。その社会の生産力に釣り合ったところで、リラティヴにしか考えられないのです。私はいつか言ったことがあるのですが、「憲法第何条かに“台風の襲来はこれを禁止す”とすれば台風が来ないか」と。そんな馬鹿げたことはないので、憲法を実現するものは有限の力を持った現代の日本国家しかないのです。われわれは別に宇宙や人類から月給をもらっているわけではなく、われわれの住んでいる社会のお互いのところで融通して金をもらっているのです。相対的に考えなければならないのです。契約説の基本は相対的な考えです。国家も絶対ではないし、個人も絶対でないということでしょうね。

----

『田中美知太郎 戦後四十年の発言 政治・教育・社会』

「教育・国家・教師」ーインタヴュー(1969.3.10「教育と文化」)より、引用部分 pp. 256-257.

田中美知太郎(著). 加来彰俊・北島美雪(編). 昭和62(1987)年4月25日第1刷. 筑摩書房

□■□■

(4)驚と怪!

さて、前述した内容は、田中先生の文章を斜め読みして誤解されることが多いという事実から考えてみたものなのでした。

この他にも、田中先生の文章は、新しい倫理はけしからんとか、法は道徳を上回るものではないとか、少し極端な捉え方をしてしまう恐れがあり、実際にそのような解釈をされておられる方も少なくないようです。

よく読むと、そんなに単純なことではないとわかるのですが、なにしろ田中先生の書き方というのはぐるぐるしていてワンフレーズでおさまるものではないのです。特に田中先生の哲学論文は「対話者の登場しない対話篇」です。「プラトンの先例にならって」…つまり問答法ということなのです。

たとえば臨済宗の十牛図のような、ある一つの場面だけを切り取りそこだけで作者の意図することを想像したらえらい目にあうような、そんな感じのものだということもできるかもしれません。または、いわゆる弁証法の、正、反、合、のうちの、たとえば反の部分だけを切り取る場合もそうかもしれません。

「われわれは哲学者の仕事をヘラクレスの難業に比較した。安易な解決はレトリックの産物であって、ただひとつの答で宇宙の謎を解くような話は、街頭のソフィストたちに委せておけばよいのである。絶えずあらゆる困難を直視し、アポリアーの連続のうちを局面打開しながら進んで行く者にとっては、プラトンはよき先達となるであろう。」(「イデア」第3節)

つまりきちんと理解するにはある程度の時間がかかるということなのですが、私たちが粘り強く読んだり考えたりする時間というのは、はたしてどれだけあるのでしょうか。

まず、子育てをしながら仕事や家事をしていたら自分の時間はかなり限られることを、私は経験しています。おそらく、これに介護が加わったら相当しんどいのだろうとは思います。

また、忙しい仕事をしていた頃には、休みの日でも心底落ち着ける時間はほとんどなかったと記憶しています。

ですので、ゆっくりものを考える時間というのは、お金をかけたり、少し無理をしないと、手に入れるのは難しいのではないかと思っています。

けれども私の個人的な経験でいいますと、娘と一緒に成長するなかで、経験し、悩み、決定したり、おなかをかかえて笑ったり、会話はないけど存在を感じるだけで幸せを感じたり、私の人生において娘と生活を共にした時間というのは、どう表現したらいいのかわからないけど、今のところほかの何ものにもかえがたい貴重な時間でした。

「親の勝手で振り回されて迷惑している」と言われた時は申し訳ない気持ちにもなりましたし、結局は自己満足なのかもしれません。けれど、娘が大きくなって、私自身もフルタイムの仕事から離れて、余白の時間の確保ができるようになった今、先が見えなくて不安だったあの頃に私をつき動かしてきたものはいったい何だったのだろうかと考えることがあります。とにかく今できることを必死にやっていけばきっと何かが見えてくるはずと思っていました。それを希望と呼ぶとキラキラしすぎていて違和感があるのですが。でもおそらく私は、何かを求めていたのです。消極的な選択だったと思っていましたが、もしかしたらそうではなかったのかもしれません。そして今は、その何かを確かめたくて、考えているような気もします。

「それはわれわれが自己の見聞と社会の定めるところのものを唯一無上のことに思い、ただ現在だけを頼みにしているからである。しかしながら、果してわれわれはこれだけで生きて行くことが出来るであろうか。イデア存在の問題は、実はこのような問題と根本的なつながりをもっているのである。われわれの頼むところのものがたちまちに失われて、全存在が根柢から揺り動かされる時、われわれは何によって生きたらよいのであろうか。」(「イデア」第8節)

* *

でもそこまでして、考える時間って必要なのでしょうか。

いつものようにその答えはわからないままです。しかし、少し無理をしてでも時間をつくり、「まさかそんな!?」という意見について考えてみたことで、私は自分の盲点に気がつくことができました。

ところで、宇宙や生物について勉強していると、昔はこのような考えでしたが新しいことがわかったので今はこう考えます、ということがたびたび出てきます。

科学においては、「一貫した正しさ」は必要ないようです。

尿路感染は再発しやすい。何度も膀胱炎になる女性は珍しくない。再発予防策もいろいろ検討されているが,その中にクランベリージュースを飲む,というものがある。クランベリーの代謝産物が大腸菌の定着を防ぐためだが,この方法,長い間「効く」,「効かない」でもめてきた。

放送大学のテキストでも,本書の前版(2012年執筆)では「クランベリージュースは効く」と書いていた。ところが,またまた学術界での意見はひっくりかえり,現在(2016年時点)では「クランベリージュースを尿路感染予防目的で使うべきではない」という意見のほうがコンセンサスを得ている。(6)

・

医学のみならず,科学においては「一貫した正しさ」は必要ない。新しい研究が発表され,従来の「常識」が覆されることはしばしばだ。だから,医学を学ぶ時は,常に最新の知見を得ることが大切なのだ。勉強し続ける態度が必要なのだ。昔の知識を暗記し,その知識にあぐらをかき,無勉強なままで自分の経験を頼りにしているような態度では,この世界(医学)では通用しない。

・

(6)Allan GM, Nicolle L : Cranberry for preventing urinary tract infection. Can Fam Physician 59 (4) : 367, 2013

----

(岩田健太郎「第6章 市中感染症②」田城孝雄・北村聖『改訂版 感染症と生体防御 '18 』2019年3刷. 放送大学印刷教材. p. 112. )

私は、5月の「時間」で書いた文章を思い出しました。

長い歴史の中で、ユークリッド幾何は、完全な体系であり、全ての学問のお手本と思われ、重んじられてきた。一方で、「平行線の公理」と「三大作図問題」という、長年解決できなかった大問題も存在していた。当時の数学者たちの選んだ道は、ユークリッド幾何の完璧性を守ることではなかった。なぜなら、数学の進歩がないことに対して、危機感を抱いていたからである。いろんな人が挑戦し、結局、どちらも否定的に解決された。

半年前、一番こころに残ったことは、数学で重要な概念は「自由」である、ということです。

自由になることと、「自分自身の本当に独立した考えをもつ」ようになることとは、無関係ではないように思います。そのために必要なことって、なんでしょうか。

哲学には哲学の歴史があって、ギリシアの天才たちが、その第一歩を歩み始めてから、今日までの永い年月の間に、すぐれた先人たちの、踏みかためてくれた大道が出来ている。これが哲学の伝統である。わたしがこの書物のなかで、読者の思考を助けるために、ソクラテスの産婆術で言うところの、投薬や手当ての形で、いろいろと援用しなければならなかったものは、いずれもこのような哲学の伝統のなかからであり、特にまたその源流から最も多くを採ったのである。

〔中略〕

なおまた、この全書は参考文献を掲げる習わしになったけれども、この書物の、いまのべられたような趣旨からいって、わたしは読者に対して、この書物のうちに引用されている哲学の古典のうちからでも、自分で面白いと思ったものを、直接に読まれることをすすめるに止めたいと思う。それらの古典に書かれてあることは、必ずしも意味の捕捉しやすいものとは限られず、読者自身の気持からも離れていることが多いのではないかと思われるけれども、しかしそのような距離を克服しようとする努力が、かえって思考の勉強になるのではないかとも考えられる。すぐに私たちが納得するような、今日の問題を論じた言葉だけに耳を傾けていると、わたしたちはいつまでたっても、自分たち自身の先入見や思想的盲点に気がつかず、自分の気に入ったようにしか、ものが考えられないで、かえって時流に乗る他の者どもに支配され、自分自身の本当に独立した考えをもつことが出来なくなるのではないかと恐れられる。

----

(田中美知太郎『哲学初歩』1950年1刷, 1981年改版5刷. 岩波書店. pp. vi - viii. 初版はしがきより抜粋)

□■□■

3、公式的な結論??

私は以前、結論が予定されて「いない」会議というものを知りませんでした。

でも、決定事項だけ報告するならメールで一斉送信するかグループチャットに投げるかすればよいのです。けれど、結論ありきの会議しか経験してこなかったので、わからなかったのです。

ある時、転機が訪れました。会議の終わり近くに、ほぼ決まりかけていたことを覆すような思いも寄らない発言が飛び出したのです。私はええーーっ!!と驚いて、「あなたは一体今まで何を聞いてきたんですか!?」と詰め寄りそうになりました。

結論からいうと、その発言者のアイデアは採用され、結果、よい方向に行きました。

それ以来私は、自分の前提を疑うことにしました。じゃないと、チームで仕事をしている意味がありません。

私はそれまで、既に決まっている結論を、さもみんなで決めたようにアリバイづくりをしていただけだったのです。本当にずるいやり方です。

それに、無駄な会議の時間はメンバーの貴重な時間を奪うことにもなります。労働時間は決まっているわけですから、その無駄な時間を省かなければ、他のもっと重要な仕事に時間を使うことができません。

チームの個々のメンバーにもたらす影響の大きさや、チーム全体の効率を考えても、なんてばかなことをしていたんだと、私はやっと気がついたのです。

* *

このことを、コストの面から考えてみます。プロジェクトを進める1から10までの整合性が取れていたとしても、1が正しくなければ、そのプロジェクトは予算の無駄と言えるかもしれません。思っていたような効果が起こらないかもしれないからです。

たまに、瓢箪から駒、みたいなこともありますが、それはたまたまラッキーだっただけかもしれません。

4分割表(クロス集計表)で比較し、関連性を捉える考え方は、「一致と差異の併用法」と呼ばれる古典的な因果関係の推定法に対応するものです。

両者が連続して「起こった」セルも、「起こっていない」セルも、すべて比較してみることが大切です。

実際には無関係な出来事の間に関連性を感じ取ってしまったり、もしくは弱い関連性しかないのに強い関連があるかのように思い込んでしまったりすることがあります。これを、「錯誤相関」もしくは「幻相関」というのだそうです。(参考:菊池聡『改訂版 錯覚の科学 '20 』放送大学教材. p. 114. )

いかにコストを下げるか、ということを常に考えている立場からしてみたら、成功する確率がさほど高くない方法はあまり採用したくないといえるでしょう。

* *

ではまず、1を、どうやって決めたら良いのでしょうか。

自分一人で決めるのが常に最適である場合は、往々にしてあります。しかしそのような場合でも、その決定に至るまでには、いろんな意見を参考にされている場合が少なくないのではないでしょうか。

また、自分の意見がおそらく正しいと思うのだけど、でももしかして自分に盲点があるかもしれないとか、もっと良い方法があるかもしれないと思う場合はどうでしょうか。そういう時には特に、みんなに意見を聞く場が必要になってくるかと思われます。

つまり、ある程度重要なプロジェクトの場合、最初から最後まで自分一人で考えて決める、というのはあまり現実的でないといえます。

ということで、いろんな意見を参考にして決めたとしましょう。それで1は決まりました。

しかし、1は正しいはずだったのに、2や3がどうもやばいかもしれない、このまま行くとまずいかも…っていう時もありますよね。

じゃあ途中で辞めます、というのも実務においては難しい話です。

損切りをするために必要なのは、勇気だけではありませんよね。

この話を進めるために骨を折ってもらった人の顔も思い浮かびます。

一体どうしたら…。

本当に大変ですよね。あっちからもこっちからも責められて。

公園で猫に聞いてもらったり、PCのメモにダーッと書いて急いで消してみたり…。

本当におつかれさまです。

いま、1から10までの、どこまで進んでいますか?

もし可能ならば、0を、もう一度考えてみるというのは、どうでしょうか。

1から10の論理的整合性と、0から10のそれとは、まったく同じでしょうか。

そのプロジェクトをはじめるきっかけは、なんでしたか?

やばいのは、1や2や3、だけではないでしょうか?

それとも、0も、やばいですか?

おそらく、0は、やばくないんじゃないでしょうか。

* *

仕事にはいろんな性質の仕事がありますが、人を相手にする仕事をしていると、自分の正しさに固執していては仕事にならないことがよくありますよね。だからと言って自分の主体性がないと、余計に仕事になりませんし。

極端に走らず、お互いの利害を少しずつ調整していく。そんな作業を重ねて行くためには、根気が必要です。

たまに、一気に状況が好転することがあります。それまでの準備が花開いた状態といえるでしょう。種を撒き、水をやり、光をあて…水をやりすぎて腐りそうになったり、寒すぎて成長が止まったり、暑すぎて枯れそうになったり、虫に食われそうになったり…でもなんとか育ててきて、やっと花が咲きました。「地道な努力」が報われた時は本当に嬉しいものです。

ものごとを進めるにあたり、待っているだけでは、神様は味方してくれません。私はたいして大きな仕事をしてきたわけではありませんが、それでも、いろんな仕掛けをし、神経をすり減らし、焦りながらもがいてきた経験があります。当時の私が毎日のように自分に言い聞かせていた言葉は、松下幸之助(1894-1989)の「時を待つ心」です。

そうやって「小さな政治」の経験を積むことによって初めて、「大きな政治」を判断する土台ができるのではないかというのが、仕事やPTAや地域活動など様々な人間関係の場面において、私が今まで学んできたことです。

なお、「小さな政治」「大きな政治」という言葉は、統計学や計量分析を取り入れて戦後の日本政治を考察された京極純一先生…先に触れた苅部直先生が引かれていた文章から拝借しました。

政治活動の一番小さな単位は一対一の付き合いである。そこから生まれる密接な交際をいつも無理なく維持できる人びとが、一番小さな単位のグループを作る。そして、この小グループと他の小グループとのあいだに、次のレベルの政治活動が進行する。この場合、小グループそれぞれの代表者、口利きたちのあいだでは顔を合わせた会談がおこなわれる。しかし、残りのメンバーは顔を合わせないから、その関係は間接的である。したがって、代表者、口利きたちの会談は、申し入れをしたり、申し合わせを作ったり、文書で証拠を残したり、この間接性を補うために何らか公式の性格をもつものとなる。

(京極純一『日本人の秩序像 − 大きな政治と小さな政治』)

----

(苅部直「 1, 日常性と政治」『ヒューマニティーズ 政治学』2012年. 岩波書店. p. 19. )

* *

19世紀、自然科学は飛躍的に発展しました。不思議な空間だった宇宙の謎に近づくことができたり、それまで治らなかった病気でも治せるものが増えてきました。

また公衆衛生の分野では、疫学によって、感染症の流行を抑える方法が発見されたり、統計学が形を整え、疾病の原因の特定や臨床研究での新薬の有効性など、あらゆる分野で応用されるようになりました。

疫学は,英国の医師ジョン・スノウ( John Snow )のコレラに関する研究から始まるとされている。コレラは1831年に英国に侵入したといわれているが,当時は,瘴気(しょうき)(悪い空気)により起こるとされていた。

〔中略〕

スノウの研究は1883年のロベルト・コッホによるコレラ菌発見の30年前であり,感染源・感染経路の解明という疫学的手法により,生物学的要因(病原体など)が不明であっても,社会的要因,状況の観察から,疾病の流行を抑制できるということを明らかにした。現代の疫学研究,たとえば,喫煙と肺がんの関係の証明や公害事件における汚染源と疾病の関係の証明も,本質的にはスノウの方法論と同じである。なお,救貧法と下水道および公衆衛生の改革を行った英国の社会改革者として知られているエドウィン・チャドウィック( Edwin Chadwick )は,1840〜50年代にかけて街中から「悪臭」を一掃するために糞便等を流す下水道普及を推進したが(瘴気説の影響),その流出先はテムズ川であったため,コレラを蔓延させたことは皮肉な結果である。

〔中略〕

一方,工場法の制定に続いて,1834年に改正救貧法( The Poor Law Amendment Act )が定められた。・・・世界で初の公衆衛生法( Public Health Act )が1848年に成立した。チャドウィックの主張した政府の責任による衛生改革,住民自治に根ざした地域公衆衛生活動,行政システムの重要性など,今日の地域保健・公衆衛生の基礎となっているといえる。

----

(横山和仁「第1章 公衆衛生学の基礎:プライマリ・ヘルスケア」田城孝雄・横山和仁『改訂版 公衆衛生 '19 』放送大学教材. pp. 14-17. )

原因と結果の因果関係をはっきりさせることができたら、いろんなことがうまくいくことがわかりました。人々は、もしかしたらこの方式は、経済にも応用できるのではないかと期待したのかもしれません。

もし当時の人々がそう思っていたと仮定したら(あくまでも仮定です、そのような論文があるかどうかはわかりません)、結果として、同じ方式を採用するのは難しいことを痛感した、ということが言えるでしょう。

コッホの世界観では、原因微生物と感染症は、1対1関係で考えられていました。しかし実際には、たとえば風邪の原因となる微生物はひとつではないことがわかっています。おそらく経済も、そんなに単純に割り切れるものではないのでしょう。

当時の人々の夢と希望をのせた社会主義・共産主義を実験した国で、成功している事例はいまだかつてありません。それどころか抑圧体制によって多くの人々の命を奪っていることさえもわかっています。

哲学としてどうなのか私には判断できません。なにしろプラトンの『国家』第3巻では私有財産の禁止が主張されています。しかし少なくとも、処方箋においては間違っていると言ってよいのではないかと、私は思います。

「小さな政治」を軽視し、一気に大きなことができるという考え方は、やはり相当に無理を含んでいると言えるのではないでしょうか。

けれども私は先に、1から10と、0から10は違う、ということを書きました。

またオーウェルも、ソ連の全体主義を厳しく批判はしましたが、社会主義が本来もっていた理想をよみがえらせようともしています。

そして、日本に住む私が多大な恩恵を受けている自由主義と民主主義は、いつだってジレンマを抱えています。(しかし民主政治の良いところは、民主政治そのものを批判することさえ可能であるということです。間違いに気がついたら修正しなければならないので、批判できるかどうかというのは重要なポイントだと思われます)

苅部先生が指摘される、政治という営みの「両義性と不安定さ」は、たとえ私たちが無視したとしても、ずっとつきまとってくるものなのでしょう。

現代の私たちは、その苦い経験から今なお、多くの教訓を学び続けています。私たちはまだまだ、より良い方法を目指して、考え続けなければなりません。

私は、政治や経済といった分野は誰か特定の偉い人だけが考えてうまくいくとは思っていないのです。最終的な意思決定をするのは特定の人ですが、そこに至るまでの過程においては、いろんな人の意見が反映されてもいいんじゃないかと思っているのです。

「誰が何を考察し、観察するにせよ、これを精確にすれば、その極は多くの不同なるものから一なるイデアを望見し得るに至るものである」(プラトン『法律』(第12巻)九六五C , 訳 田中美知太郎, 「イデア」第4節)

私がここまで書いてきたことは失笑レベルの素人の戯言ですが、現段階における自分の意見として置いておきます。

なお、田中先生は、「もともと絶対的なもの、神的なもの、究極的なものというのは、歴史のうちにそのまま見出されるものではない」と戒めておられますが、しかしまた、「それが歴史のうちにないとか、地上に見出されないということは、完全な理想を否定するいかなる根拠にもなら」ないことをも、注意しておられます。

それなら、歴史の完結ということを否定し、理想社会や理想国家がそのまま歴史のうちに実現するというようなことを断念するなら、どういうことになるのか。エンゲルスは歴史における完結、理想的状態というものを否定することによって、すぐにすべての理想的なもの、究極的なもの、絶対的なものを否定することができると信じた。しかしそうすると、単なる生成消滅の去来だけになってしまい、かれの消滅と否定の哲学では、すでに見られたように、「生成」さえも説明不可能なのである。しかしかれは「低いものから高いものへ」の「上昇」や「発展」を、何の説明もなしに説かねばならなかったのである。それは夢の懸橋のようなものであり、資本主義が没落して、社会主義社会になるというような話も、ひとつの夢物語になってしまっただろう。もともと絶対的なもの、神的なもの、究極的なものというのは、歴史のうちにそのまま見出されるものではないのであって、そのことは定義的にも自明であると言わなければならないだろう。なぜなら、これをもとにさかのぼれば、プラトンの「イデア」の考えにもどらねばならないことになるであろうが、イデアは地上のいかなるものとも混同されず、それ自体として区別されなければならないからだ。例えば「人間」のイデアは、地上のいかなる人間とも同じではなく、「赤」のイデアは赤い花や赤い布などの、いかなる赤いものとも同じではないのである。つまり歴史のうちにそのまま見出されえないということが、絶対的なもの、完全性というものの定義的な本質なのである。だからまた、それが歴史のうちにないとか、地上に見出されないということは、完全な理想を否定するいかなる根拠にもならず、かえってそのような理想の存在をはっきりさせるだけのことであると言わなければならないだろう。われわれは理想と現実を次元のちがうもの、あり方と世界を異にするものと考えているのである。

・

そしてこのようにして理想や絶対的なものを一方において認めるなら、それは歴史のうちにそのまま実現されることはないにしても、ひとつの目標あるいは模範として、あるいは尺度として、歴史のこれへの近接、あるいはそれへの発展を語ることができるだろう。アリストテレスの植物モデルにしても、ヘーゲルの精神・教養モデルにしても、このようなイデア・形相を前提として、はじめて意味をもちえたのである。そしてこの発展において、われわれは理想への近接について、高い低いを言い、また発展段階というようなことを言うことができるだろう。

〔中略〕

それが経済学としては今日まったく無効であることは、共産政権も『資本論』をもとにしていたのでは、経済計画も経済開発も何ひとつ行いえない事実からも知られるだろう。むしろマルクス経済学なるものは、これらの諸国の生産力の発展を妨げている「桎梏」の如きものなのである。またかれらが資本主義と命名している社会も、かれらの苦心の論証にもかかわらず、一向に没落せず、かれらの没落理論だけでは、どうして社会主義社会が世界史の必然となるのかという積極面は、少しも明らかにならないのである。十九世紀前半は、意識し計画された革命というものが登場したことを一つの特色とすると見られるだろう。しかしこれらの暴力革命企図はすべて失敗しなければならなかった。マルクスたちはこれらの革命運動内部の理論が、単なる啓蒙主義的合理性の主張にすぎない点を批判して、ヘーゲルの歴史主義を借り、「歴史が味方する」という希望的観測の理論づけを試みたのである。そしてそれがマルクス主義の哲学的な部分をなしているということができるだろう。しかしエンゲルスにおいて見られたように、没落や消滅の理論だけでは、「生成」も「発展」も説明されないのであって、『資本論』の理論をどれだけ整備してみても、新しい社会への展望は少しも開かれては来ないのである。

----

田中美知太郎「哲学にとって現代性とは何か」

初出:「講座日本の将来1」(潮出版社・1970年2月刊)収載

単行本:1984年1月『人間であること』文藝春秋刊

今回の引用:2018年2月『人間であること』文春学藝ライブラリー 思18. pp. 261-267. )

* *

今回は、自分にとって意外な発見が多かった気がします。自分の貧しい経験からでも、案外とたくさんのことを学んできたのだと気がつくことができました。

自分の考えがひっくり返ることを、「今まで自分が正しいと思ってきたことを否定する」とはあんまり思いたくない私は、「もしかしてバージョンアップしてきたといってもよいのでは?」と思っています。

けれども、ここでもまた田中先生の言葉は、《私たちに少しの安住しか許さないもの》のようです。

「永遠は絶対の超越なのである。永遠は現在でも未来でも過去でもない。またそれらの無限の連続でも循環でもない」(「イデア」第15節)

絶対の超越、ということを考えようとすると、時間の概念を避けて通ることはできません。2時にAという状態だったものが、4時にはBという状態になっている。しかし、AもBも、同じ私である。この世の中では、2時のAと4時のBが同時に存在することはできませんが、イデアの世界では、どうもそれが同時に存在しているようなのです。しかし同時に存在するとはいっても別のものなので、AとBは、お互い否定の関係にある、ということになるのかもしれません。

このこと、なんだか見覚えがあるぞと思ったら、6月の「未来」で触れた、ブロック宇宙論の話でした。時空の話は、まさに私が、難しいので後回しにしていたテーマです…。

私はイデアを共有しています。なぜなら私は、イデアなしには存在しないはずだからです。

けれどもイデアは、「普遍的超越者」(「イデア」第11節)ですから、私を共有していません。イデア自身は単独で存在しています。なので私が、「われわれにとって超越的共通者」(「イデア」第12節)であるイデアを共有していたとしても、イデアの純粋性に問題はないみたいです。

超越性は、また離在性をも意味しているのでした。(「イデア」第2節)

私が片想いしている哲学は、私に気がつくことなく存在しているけれども(超越性)、私は哲学なしにはあり得ない(内在性)、みたいな感じの。(参考:「イデア」第13節)

(イメージ:それは階段の上から光を照らしてくれるので、その光に導かれて私は階段を何段か上がることができる。その存在を近くに感じることができた時には、それは私の胸の奥にぎゅーっと入ってくるので私は嬉しくなって涙が出てくる(内在性)。しかし気づくとそれはやっぱり遠くにいるので、それで悲しくなってまた涙が出てくる(超越性)。)

ここまで、イデアの超越性と内在性は矛盾しない、ということをみてきました。次に考えるべきことはこちらです。

「・・・超越性と内在性とが、イデアにおいてひとつになっているということは、別に両者の即一というようなことを意味するのではない。それはわれわれにおける正義をもって、唯一絶対の正義となすことにほかならない。」

「・・・イデアの肯定は、われわれの否定となっても、それはイデアの超越的な一面からであって、イデアの内在性は、またわれわれ自身の存在を救ってくれる一面をもっている。」(「イデア」第14節)

イデアは、固定されたものなどではなく、なんというか生き生きしている感じのようなもの、ということが言えるかもしれません。

しかし今の時代、特に不安が大きくなっているこの状況、2020年の10月においては、わかりやすい結論とか、なにか固定化され権威づけされたようなものが求められているような風潮を感じることもあります。

「固定的なものの考え方をやわらげる仕事」をなしてくれるものを、自分で磨いていくために、私たちはどのような心持ちで臨んだらよいのでしょうか。

したがって、最初の「哲学とは何か」というような問いも、そこだけで答えられてしまうのではなく、最後の章まで、問題はやはり続いているものと考えなければならない。否、哲学の問題というものは、どんな初歩的な問題を取り上げてみても、それはいつも哲学の根本問題につながっているのであって、早急にその答えを見つけることはできないと言うべきであろう。したがってこの書物も、何か公式的な結論を予定しておいて、そこへ読者を言葉たくみに案内するというような種類の、哲学入門書ではあり得なかったのである。哲学はデマゴギーではないのである。

----

(田中美知太郎『哲学初歩』1950年1刷, 1981年改版5刷. 岩波書店. p. vi. 初版はしがきより抜粋)

□■□■

4、各節を締めくくる文章を書き出してみました

今まで、ものごとはそんなに単純ではない、というようなことを書いてきました。しかしそれは、難しく考えることとは、また違います。

ものごとは単純ではないけど複雑でもない、というような感じのことを書きたいのですが、正確に言語化するのは難しいですね。おそらく、自分の心のありようによっても、この関係性は変わってくるのだろうと思われます。

いつものフェレットの写真は、ここに載せておきます。

何しろ今月の「イデア」は、15節もあります。

いったん休憩しましょう。

私もいったん休憩します。

またいつの日か(^^)

第1節

「それはせいぜい概念として存在するに過ぎないものに、他の事物と同じような実在性を認めようとする主張にほかならない。概念の実体化、感覚物の永遠化というような誤謬をわれわれは今ここにもう一度重ねるに及ばないであろう。古代、中世の哲学史はもう卒業してしまったのであると、こうわれわれは考える。しかし果して卒業してしまったであろうか。」

第2節

「従ってわれわれは、「人は見えるけれども、人そのものは見えない」とか、「人間は見えるけれども、人間性は見えない」とかいうような、一見警抜な言葉のうちに、直ちにイデア論批評の決定的なものを認めて、たやすくこれに雷同するということは出来ないのである。」

第3節

「出発点について、何かの困難があるたびに逆もどりばかりしていたのでは、われわれはいつまでも前進出来ないでいなければならない。前提にばかり拘泥するのは、プラトンも指摘しているように、本当にものを考えようとする実意の欠けた悪い意味の論理家のことであって、われわれはそのような無為の気むずかしさを学問的良心と間違えてはならないであろう。」

第4節

「このような関連においてわれわれは、『法律』がプラトンの初期作品以来の徳論をもって始まり、知を中心とする四徳一体論をもって終っているのを、興味深く眺めずにはおられぬのである。それは結局において、徳が治国の根本であり、善が治国の目的でなければならなかったからである。」

〔引用者註:枢要徳または四元徳…知恵、勇気、節制、そして正義。プラトン『国家』第4巻を参照〕

「われわれは与えられた困難をわれわれ自身の宿題として、いろいろに解決を工夫することが出来る。しかしながら、われわれ当面の仕事はそのようなイデア論の体系的整備にあるのではない。われわれは『パイドン』の忠告に従って、今しばらく χωρισμός の意味を追求したいと思う。」

第5節

「具体的に考えるということは、原始的な混同ではなくて、かくのごとき手続による再構成、再組織なのではないかと考えられる。この意味において、具体的思惟は抽象的思惟を前提すると言わなければならないであろう。すなわち抽象的に考えることの出来る者のみが、また具体的に考えることが出来るのである。これに反して、ひとつの述語だけに拘泥して、ほかのことを考えることが出来ないようなのは、具体的でもなければ、無論また抽象的でもない。それは単に愚かなことに過ぎない。ひとが猫を斬ったのも、このような無明から目ざめさせるためだったのであろう。」

・

第6節

「すなわち人間性をわれわれから抽象することは可能であるが、われわれを人間性から抽象することは出来ないのである。このような相互関係において、われわれはむしろどちらに独立性を認むべきであろうか。」

第7節

「すなわち純粋存在は、われわれにとっては、抽象の結果はじめて発見されるものだとしても、それ自体が、われわれの抽象によって始めて存在するとは言われないのである。われわれは抽象によって捉えられるものを、抽象そのものと混同してはならないであろう。」

第8節

「しかしソクラテスは、生死いずれの窮地においても、かつて絶望しなかったのである。彼はいったい何を頼んでいたのであろうか。それは謎と言わなければならない。しかしプラトンは、それを理想としてのイデアと解いたのである。」

第9節

「正義はそれだけでは決して有難いものではない。だから世人の教訓も、正しい行いをすすめるのに、正義そのものがいいからとは言わないで、ただ正しい行いをすれば、よい評判(ドクサ)が生れて、そのためによい地位も得られるし、いい結婚も出来るというようなことを述べているのである。つまり正義は、それ自体でよいものなのではなく、他によいものを得るために手段として、苦しいところもあるが、有効だと認められるに過ぎない。だから、いかに正しい行いをしたところで、誰もそれを知る者がなくて、よい評判がこれに伴わなかったとしたら、正義がわれわれにとって果して何のよいところがあるのか疑問とならねばならない。アデイマントスは、この点に関して、「ただロゴスで、正が不正にまさるということを示すだけでは足りません。正義に生きる者は、たとい神や人がそれを知ってくれなくても、正義だけあれば、それでよい生活の出来ることが明らかにされなければなりません」(三六七E )とのべている。」

第10節

「しかしそれらの法制や習慣がすなわち正義なのではない。それはこの者やあの者が直ちに人間と即一されないのと同じことである。われわれはそれらから正義を区別しなければならない。そこに超越的共通者としての正義が考えられる。無論これは抽象物である。そしてそのような抽象物については、それが実生活のために、果してどれだけ頼みになるものか、甚だ疑問だと思われるであろう。それは法制や習慣のように具体的ではないから、どこをどう捉えていいかも分らない。しかし法制や習慣だけに頼っていても、それが一朝にして廃棄されたりするような、社会的変動の激しい時代には、やはり何をどうしていいか分らなくなるであろう。このような場合にイデアの認識は、いままでの法制や名目のうちに与えられているものとは別に、正義そのものがそれ自体で存在することを教えて、われわれをこれら所与への盲目的な執着から解放してくれるであろう。それは無知の知のごとく、何も具体的積極的には教えてくれないように見えるけれども、しかしそれは今ここに与えられているものだけがすべてなのではないことをさとらせてくれる。われわれはそれによって、豁然〔かつぜん〕として別天地のひらかれるのを見ることが出来る。もし人々の思いなし(ドクサ)がそのまま真実であって、そのほかに正義がなかったとしたら、宣伝と暴力によって一切の名目を支配することの出来る時の勝者に対して、われわれはいわゆる大義のために死ななければならなかった孤忠の士の存在をどのように理解したらよいのであろうか。ソクラテスは、国家公認の神々を認めず、新奇の宗教をひろめ、青年に害毒を流したというので、国法(ノモス)の前に不正不義の人間として訴えられ、アテナイ法廷によって有罪と判決(ドクサ)され、そのために死刑となったのであるが、しかしプラトンは『パイドン』において、ソクラテス最期の模様を語り、その叙述を結ぶのに、「かくのごときがわれらの友なる人の最期であった。かの人こそは、われわれの知る限りにおいて、当代随一のすぐれた人と言うべく、なかんずくその智慧と正義とにおいて最もすぐれた人であった」という言葉をもってしているのである。しかもわれわれは『弁明』を読み、『クリトン』を読み、『パイドン』を読む時に、プラトンのこの評語にいささかのいつわりもないことを感ずるのである。ソクラテスの生死こそ、正義は名目にあらず、ノモスにあらずということの確証なのである。」

・

第11節

「あらゆるものを越えるものは、あらゆるものの上にあることによって、その下にあらゆるものを含み、その間のあらゆる程度の超出を超越することが出来るであろう。このような普遍的超越者がすなわちイデアなのである。それの普遍性はあらゆるものからの超越性なのである。われわれが新しい美を認識することの出来るのも、あらゆる美を超越した美のイデアがあって、われわれのこれまでに経験した一切の美を越えた彼方〔かなた〕に、もっと美しい何か別なものを望み得る余地をあらかじめいつも照していてくれるからであって、われわれはそのイデアの認識に助けられて、新しい美の認識を一歩一歩深めて行くことが出来るのである。すなわち美のイデアは、『饗宴』においては、われわれの認識の最後に現われるけれども、『パイドロス』においては、最初に現われなければならないゆえんである。そのミュートスによれば、われわれは未だこの世に生れて来ない以前において、あらゆる善美なるもののイデアを観てしまっているのである。われわれのこの世における認識は、究極においてかかるイデアの再認識なのである。学はすなわち想起にほかならない。そしてわれわれがおよそ善美なるものに対して抱くところの愛は、このような故郷忘じ難きわれわれのたましいの郷愁なのである。超越的なイデアがどうして認識されるかは、『パルメニデス』の難問だったのであるが、既に想起説は知らないものをどうして知ることが出来るかの謎を解かんと試み、エロースの事実において、そのような認識が既にわれわれ自身のうちにあることを教えようとしていたのである。」

第12節

「われわれはここに超越的なヌゥスが、自己の純粋性を失うことなしに、同じ性質を保ちながら、どうしてわれわれのうちに内在し得るであろうかという問題を得る。」

第13節

「この意味において、イデアはどこまでも内在的でなければならない。イデアの超越性は、従ってまたその内在性と矛盾しないのである。これを矛盾するように考えるのは、イデアのわれわれに対する超越性を、また可逆的にわれわれのイデアに対する超越性と解し、アナクサゴラスのヌゥスと事物の間に相互関係を認めると同じ誤謬を、イデアと事物の関係について繰りかえすものと言わなければならない。われわれはイデアを共有するけれども、イデアはわれわれを共有しはしないのである。かのプラトン的恋愛におけるがごとく、われわれのひそかに愛するかのひとは、われわれの愛に気づくこともなく、はるか彼方にその清らかな存在を保っている。しかしわれわれは、夢寐〔むび〕の間にもかのひとを忘れることは出来ない。かのひとに対する愛なしには、われわれは生きていることが出来ない。かのひとはわれわれなしにもあるけれども、われわれはかのひとなしにはあり得ない。イデアが超越的で、また内在的だと言われるのは、ちょうどこのような意味においてであると考えられる。」

第14節

「不正を容易に行い得る時に、あえてこれをなさぬということ、これがギュゲスの指輪や絶対権力者の想定によって、ほとんど無力無意義と見られるに至っていた正義のためにする、ソクラテスの身をもっての存在証明なのである。絶望を知らないソクラテスは、何を否定し、何を肯定すべきかを知っていたのである。それは正義そのものの確乎たる把握によると言わなければならない。」

第15節

「イデアによる現実否定と現実肯定の精神は、ちょうどこのヒッポクラテスの精神なのである。イデアの超越性から言えば、地上のいかなるものも神的ではなく、みな自然的であり、人間的なのである。しかしその内在性から見れば、すべては神的なのである。しかるに人々は特定のものだけを神聖視しようとする。唯一絶対のものにしようとする。それは内在と超越の即一であり、偶像と神との混同なのである。法衣や制服がひとをたちまち人間以上に神聖なものにしてしまったりするのも、このような混同からである。

・・・・・・人生の他のこともまた然りであって、現実を現実のまま取扱うことを知らないで、何かこれを神聖化して人間的な解決の努力を拒み、むしろそのようなことを考えたり、論議したりしないことに救いを求めるというようなことは、ただ身の破滅となるばかりである。ひとは目的の判然〔はっきり〕しない事柄について、一体何のためであるかを自分も考えず、他人にも考えさせないために、単なる手段的意義しかないようなものをすぐに絶対化して、出来てしまった事柄のためにもっともらしい事後論理をこしらえたりするが、それはいずれも神聖病の呼称を考え出した山師たちの智慧なのである。」

「同様にして、教会の腐敗は、宗教そのものの否定の論拠にはならない。ホメロスやヘシオドスの神々を否定したクセノパネスは、それによって神そのものを否定したのではなく、かえって「全体で見、全体で考え、全体で聞く」( Fr. 24 )ところの、「形も心も死すべき者どもに似たることのない唯一神」( Fr. 23 )の真相を明らかにしつつあったのである。真の宗教批判はむしろ建設的だと言わなければならない。トラシュマコスやクリティアスの主張に見られるいわゆる啓蒙思想は、宗教批判の準備をするだけのものであって、未だ真の宗教批判には至らないものであると言うことが出来るであろう。」

「エウへメロス説は既に神を予想するのであって、神そのものを説明することは出来ない。死んで神と祭られる者どものうちには、生前すでに神として崇拝された者も少なくないのである。祭政を一つにした昔の神官の王者たちについて、そのようなことがいろいろ言い伝えられている。しかしながら、神々の起源をこのようなところにのみ限るのは、既に言われたように、いわゆるエウへメロス説の誤謬である。またいかなる偉人といえども、ついに人間であるから、神の完全性をそれだけでつくすことは出来ないであろう。」

「われわれの現在は神の永遠性と一つではない。即身成仏は絶望者の救いとなることもあるが、また多くの生ざとりの病根ともなっている。われわれはこれに対して、断じて否と言わなければならない。今日における宗教批判の最も重要な仕事は、汎神論批判にあると言うことが出来るであろう。ひとはこれと有神論との対立の真義が、果してどこにあるかをよく理解しているであろうか。エウへメロスが何故に無神論者と呼ばれているかを、まず考えてみることである。」

□■□■

(前置き不要ですぐに本文に入りたい方はこちらから↓↓)

【田中美知太郎「イデア 」(『ロゴスとイデア』より)】

発表:1943(昭和18)年10月〜12月『思想』

所収:1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店

今回の引用:

1)1968(昭和43)年10月『田中美知太郎全集第一巻』筑摩書房. pp. 199-257.

2)2014(平成26)年6月『ロゴスとイデア』文春学藝ライブラリー. pp. 280-364.

3)1947(昭和22)年9月『ロゴスとイデア』岩波書店. pp. 255-333.

* *

1933 国際連盟脱退通告。塘沽停戦協定。/京帝大滝川事件。/ドイツ, ナチ党政権独立。アメリカ, ニューディール政策開始。

1934 満州国帝政実施。/丹那トンネル開通。

1935 天皇機関説, 問題となる。国体明徴声明。/湯川秀樹, 中間子論。第1回芥川賞・直木賞。/イタリア, エチオピアに侵入。

1936 二・二六事件。日独防共協定。/スペイン内戦(〜1939)。西安事件。

1937 盧溝橋事件:日中戦争。日独伊防共協定。/文化勲章制定。国民精神総動員運動。

1938 近衛声明。国家総動員法。張鼓峰事件。/ミュンヘン会談。

1939 日米通商航海条約廃棄通告。/独ソ不可侵条約。第二次世界大戦(〜1945)

1940 北部仏印進駐。日独伊三国同盟成立。/津田左右吉著書発禁。/南京に汪政権。

1941 日ソ中立条約締結。南部仏印進駐。ハワイ真珠湾攻撃:太平洋戦争(~1945)。/国民学校令公布。/大西洋憲章。独ソ戦争。

1942 翼賛選挙。ミッドウェー海戦。/関門海底トンネル開通。

1943 ガダルカナル撤退。学徒出陣。/イタリア降伏。カイロ会談。イタリア降伏。カイロ会談。

1944 サイパン島陥落。本土爆撃本格化。

1945 東京大空襲。アメリカ軍,沖縄本島占領。広島に原子爆弾。ソ連参戦。長崎に原子爆弾。ポツダム宣言受諾。降伏文書に調印。連合国軍の本土進駐。五大改革指令。財閥解体。農地改革指令。新選挙法(女性参政権)。労働組合法。/ヤルタ会談。ポツダム会談。国際連合成立。インドネシア独立。

1946 天皇人間宣言。公職追放令。農地改革。金融緊急措置令。極東国際軍事裁判開始。日本国憲法公布。/第1回日展。第1回国民体育大会。当用漢字告示。/フィリピン独立。インドシナ戦争(〜1954)。

1947 二・一ゼネスト中止。労働基準法。独占禁止法。日本国憲法施行。/教育基本法・学校教育法公布。六三制実施。/インド・パキスタン分離独立。コミンフォルム結成(〜1956)。

(年表:山川出版社『詳説日本史B』p. 424より)

----------------

(なお書き写しに関しましては、田中美知太郎先生の著作権継承者である田中氏より、長い引用大丈夫ですと許可をいただいております)

----------------

一(第1節)

イデアについては、アンティステネス(もしくはディオゲネス)とプラトンとの間に、一場の滑稽問答に近いようなことが行われたという言いつたえがある。それはいろいろ違った言いつたえになっているが、そのひとつを紹介すると、次のようなことになる(*)。プラトンがイデアについて問答している時に、 τραπεζότης (卓というもの)とか κυαθότης (盃というもの)とかいうような言葉を用いていると、そこへ口を出して、「卓や盃は見えるが、卓というものとか、盃というものとかはどうも一向に見えないね」と言ったら、「それは君が、卓や盃の見える眼をもっていても、卓というもの、盃というものの考察される知性をもっていないからで、別に不思議はない」とプラトンが応酬したという話である。恐らくこの話の核心となるのは、「卓は見えるが、卓というものは見えない」というような短い言葉であって、これをイデア論に関係させたり、プラトンとの問答に発展させたりしたのは、後人の解釈であり、附加であると見るべきであろう。アンティステネス自身の言葉も、「馬は見えるが、馬というものは見えない」とも、また「人間は見えるが、人間というもの(人間性)は見えない」とも、いろいろに伝えられているから(**)、どれが本当の言葉か判定は困難である。ただいずれも「何々性」とか「何々というもの」とか言われるようなものを、どこにもそのようなものは見えないという仕方で否定することは同じであるから、何かそのような否定がなされたのであろうと思われる。しかしこれが直接イデアに関係するかどうかは疑問であって、むしろ「何々性」というような言葉づかいに絡まるものとも解される。古人のうちには、これを直接には「性質」( ποιότης )の否定に関係すると見る者もある(***)。しかしながら、この短い言葉がもともといかなる関連において語られたかということの詮索は、われわれ当面の問題ではないのであって、人々がこの短い言葉のうちにイデア論の批評を認めて、これをプラトンとの問答に発展させたところに、むしろわれわれの関心は存するのである。イデアは人々にとって、実際にはどこにもそのようなものは見当らないで、ただ紛らわしい名目として存在するに過ぎないものなのであろうと思われるからである。

(*) Diog. L. VI. 53.

(**) Simplicius, ad Aristot. Categ. in Schol. Arist. Brandis, p. 66 ; Dabid, ibid. p. 68 ; Tzetzes, Chiliades VII. 606.

(***)シンプリキオスとダビッドとは、これを「性質」の否定に関係させ、ディオゲネスとツェツェスは、これをイデア論の批評に関係させている。ただシンプリキオスにおいては、その否定がまたプラトンに対するものとなっている。

従って人々は、イデア論そのものよりも、イデア論の批評の方を容易に理解する。アンティステネスの言葉に同感する者は、またアリストテレスの次のような批評(*)にも賛意を表するであろう。「感覚される物だけが存在すると主張すべきであろうか。それとも感覚物のほかにも、これとならぶ他の存在を認むべきであろうか。例えば論者のいうイデアとか、あるいは彼等が数学の対象をそれであると主張する、イデアと感覚物との中間者のごときものが。しかしイデア論には多くの難点が見られる。なかんずくこの宇宙間に存在するもののほかに、これとならんで何らかの事物が存在すると主張しながら、その事物はしかし感覚物と同性質で、ただ前者は永遠に存在するが、後者は存在を失うに至るものであるとなすがごときは、最も奇怪な主張である。すなわち彼等はただ人間そのもの( αύτό ἄνθρωπος )とか、馬そのものとか、健康そのものとかの存在を主張するに過ぎないのであって、それはちょうど神の存在を主張しながら、それを永遠化された人間のかたちで考えている人々のなすところに似ている。彼等がイデアとなすところのものも、永遠化された感覚物にほかならない。」

(*)Metaph. B 2. 997a 34 - b 12.

われわれは今日 Begriffsrealismus という言葉を教えられている。スコラ哲学における普遍についての論争も、今日のわれわれの哲学史常識である。われわれは人間性とか、人間そのものとかいうようなものを、この宇宙間に見出される他の事物と同じ仕方で、見つけ出すことは出来ない。アンティステネスの言うように、人は見えるけれども、人間性は見えないのである。もし強いてそのようなものの存在を認めるとなれば、われわれはこれを単なる名目として認めるであろう。あるいはその名目に何らかの意味を読むことが出来るなら、われわれはこれを心理学的な概念、あるいは観念として、主観的に、われわれの心のうち、あるいは脳髄のうちにだけ存在するものだと考えるであろう。そしてこのような心がまえをもって、われわれは容易にイデア論の何であるかを判断することが出来るであろう。それはせいぜい概念として存在するに過ぎないものに、他の事物と同じような実在性を認めようとする主張にほかならない。概念の実体化、感覚物の永遠化というような誤謬をわれわれは今ここにもう一度重ねるに及ばないであろう。古代、中世の哲学史はもう卒業してしまったのであると、こうわれわれは考える。しかし果して卒業してしまったであろうか。

二(第2節)

実をいえば、イデア論をわれわれの先入観にもとづいて、概念実体化の誤謬であると考えることは、われわれをイデア論そのものの理解に少しも近づけることにはならないのである。むしろこのような判断から出発するが故に、イデアは奇怪な、理解し難いものとなるのである。われわれはそれが誤謬であるか否かを問うまい。ただどうして人そのものというようなものが考えられねばならなかったかを、そのもとにかえって考え直してみなければならない。メガラ派のうちに数えられるスティルポンは、「人そのもの」どころか、既に単なる「人」について、次のような困難を指摘していたのである(*)。人とは誰のことか。誰も人ではないのではないか。いまこの者が人だとすれば、あの者はいったい何なのか。明らかにあの者はこの者ではない。従ってあの者は人ではないと言わなければならない。しかし特にこの者だけが人であって、あの者は人でないというような理由をわれわれは発見し得ない。逆にもしあの者を人だと認めるならば、この者は人ではなくなるであろう。つまりこの者もあの者も、それぞれにこの者もしくはあの者なのであって、誰も特に人であるような者はないことになる。そして同じようなことが、他のどの述語についても言われるであろう。われわれはこの者もあの者も、誰も何でもないと言わなければならない。否、この者でも、あの者でもないと言わなければならない。つまり何についても、何を言うことも、考えることも出来ないことになる。人間は見えるけれども、人間性は見えないというのがアンティステネスの主張であったが、実を言えば、人間だって見えはしないのである。見えるのはこの者やあの者だけである。否、この者だって見えはしないのである。見えるのは何でもないものであり、われわれは何も見はしないのである。アンティステネスの立場は中途半端であると言わなければならない。人間性は見えないという主張は、これを徹底すれば、誰も人ではないというスティルポンの主張に至らねばならぬ。それは結局において、あらゆる言論、あらゆる思考の否定となる。われわれがこの者やあの者とは別に、何か人というようなものを独立に認めなければならなくなるのは、このようなアポリアーの解決としてなのである。

(*)Diog. L. II. 119.

すなわちこの者もあの者も人ではあるが、しかしこの者は直ちにあの者ではないということが言われるためには、われわれは人をこの者からも、またあの者からも区別しなければならない。この区別をしないで、この者もしくはあの者を直ちに人であるとするならば、この者がまた直ちにあの者であるということになるか、あるいはもしこの者をあの者ではないとするならば、その一方が人である場合には、他方の者は人でないという帰結が避け難いことになる。人をこの者やあの者から区別しなければならない必然性は、いまや明らかであると言わなければならない。われわれは眼前に見るこの者やあの者のほかに、これらとは別に人の存在を認めなければならない。しかしこの者もあの者もひとしく人と呼ばれているから、これらの個々の人間から区別すべきものとして、そのような人は特に「人そのもの」とか「人というもの」とか、いろいろに苦心して言われなければならなくなる。しかしひとはこれらの言葉づかいに拘泥することなく、この区別の必然性を理解すべきである。この区別がイデアのいわゆる χωρισμός − すなわち超越性あるいは離在性 − の根本の意味なのである。しかしながら、このような区別は、それ自身において、また別な困難をもつと考えられる。もしもこの者と人とが別ものだとするならば、どうしてこの者は人であることが出来るのであろうか。われわれはこの者をただこの者であると言い、人をただ人であると言うだけで、この者をこの者でない他のものであると言うことは出来ないであろう。従ってわれわれは、この者を人であるとも、また善良であるとも、色白であるとも、その他なんとも言うことは出来なくなるであろう。われわれはアンティステネス(*)と共に、一つのものには一つのことしか言われないと考えるより外はないであろう。スティイルポンは χωρισμός のこのアポリアーを、一個のディレンマとして示している(**)。われわれは馬を見て、それが走ると言い、人を指して、あれは善良であると語るけれども、その場合もし人と善とが直ちに同一だとすれば、われわれは食物や医薬について善を語ることは出来ない。またもし馬と走る者とが即一されるならば、獅子や犬については何と言うべきであろうか。しかしまた人と善、馬と走るとが異るなら、人を善と呼び、馬を走ると言うのは正しくないであろう。スティルポンは、このような論理によって、一つのものに他のことを述語づけることの誤謬( ὅθεν ἁμαρτάνειν τοὺς ἕτερον ἑτέρου κατηγοροῦντας )を論証しようとした。しかしもしスティルポンの主張が正しいとすれば、それぞれの事物については、ただその名を一つ呼ぶよりほかはなく、他には何も述語づけることが出来なくなるであろう。われわれは再び何も考えることが出来ず、何も言うことが出来ないことになる。すなわち人とこの者の区別だけでは困難は解決されないのである。

(*) Aristoteies, Metaph. Δ 29. 1024b 32-33 ; cf. Plato, Sophista 251A - C ; Theaetetus 201E - 202C.

(**)Plutarchus, Adversus Coloten. 23.

われわれはどうすればいいのか。無論、この者やあの者から人そのものを区別することの正しさは疑いないところである。しかしこの区分だけでは未だ足りない。この者について、さらに人であるとか、善良であるとかいう場合の、その述語づけの可能性が保証されなければならない。少なくともその区別は、かかる述語づけと矛盾するものではないことが明らかにされなければならない。それにはわれわれは人と善を区別するだけでなく、食物や医薬もまた善と呼ばれることに注目しなければならない。これらはひとしく善と呼ばれるが、しかし互いに異るものなのである。そしてこれらが互いに同一でない事実を認めることから、人と善、食物と善、医薬と善とがそれぞれ別であると考えられねばならなかったのである。しかしながらこれらが善きものと呼ばれる時、善はこれらと直ちに同一ではないが、しかしこれらに共通するのである。そしてこれらも互いに異るものではあるが、しかし等しく善と呼ばれる限りにおいて、同じものを共有しているのである。われわれは雪と塩が同じものではないが、しかし白いという一面において、同一の性質をもっていると考える。直ちに同一ではないが、しかし何らかの同一性を共有しているものを、われわれは「同じようなもの」( ὅμοιον )と呼ぶことが出来る(*)。それはつまり類似ということである。かくていま、この者とあの者とは別である。しかし両者は、同じ「人」というものを共有しているのである。この共有がすなわち μέθεξις と呼ばれるものであって、イデアの χωρισμός を補う他の反面をなしているのである。かくてわれわれは、この者について、人であるとか、善良であるとか、色白であるとか、いろいろな述語づけが行われる時、直ちにその「である」において、主語と述語との同一性を見るべきではなく、むしろそこにおいては、この者があの者と同じ述語を共有していることが示されているのだと知るべきである。これらの述語づけにおいては、述語は主語と同一なのではなくて、主語に共通なのである。述語は何か普遍的なものだと言わなければならない。しかしながら、これによってわれわれは、果して最初の困難を解決することが出来たであろうか。問題はいったい何なのか。「AはBである」と言われる時に、われわれはAとBが同一なのではなく、むしろ「AはBでない」ことを見た。すると、「AはBでない」のに、どうして「AはBである」ことが出来るかということが問題になった。もしも「である」が同一性を示すだけだとすれば、「AはBである」と「AはBでない」とは両立することが出来ないから、われわれは問題を否定的に答えなければならない。しかしながら、いま見られたように、「である」は必ずしも主語と述語との同一性を示すものではない。「AはBでない」と言われた時には、AとBの同一性が否定されたのであるが、「AはBである」と言われた時には、AはBという一面をもつことが肯定されたのである。「私は人である」というのと、「私がすなわち人なのではない」というのとは、別に矛盾はしない。われわれはこれを「私は人であるが、しかし人そのものではない」というふうに言うことも出来るし、また「私は人間性をもっているが、しかし私が人間性なのではない」とも言うことが出来る。このような人間性とか、人そのものとかいう言い方は、前後の連絡なしに、それだけを聞けば、たしかに奇異な感じを与えるであろう。しかしながら、このような言い方をしても、とにかく区別し出さねばならぬもののあることをわれわれはもはや無視し得ないであろう。従ってわれわれは、「人は見えるけれども、人そのものは見えない」とか、「人間は見えるけれども、人間性は見えない」とかいうような、一見警抜な言葉のうちに、直ちにイデア論批評の決定的なものを認めて、たやすくこれに雷同するということは出来ないのである。

(*)Plato, Parmenides 148A.

三(第3節)

かくてわれわれは、この者やあの者に対して、人そのものが別であって、しかも共通であることを学んだわけである。われわれは人間性を共有することによって、まさに人間なのである。しかし人間であるということは、われわれが直ちに人間そのものであるということなのではない。われわれは人間であるけれども、人間性ではない。人間だということは、人間と即一的に同じだということではない。われわれはこのような区別( χωρισμός )と共有( μέθεξις )とによって、述語づけの困難を解いたのであるが、これはまたプラトンが、『パルメニデス』(一二八E 以下)において、ゼノンのパラドクスを解いた方法なのである。そしてこの超越的な共通者が、ちょうどそのところにおいてイデアと呼ばれている。

ゼノンのパラドクスはいかなるものであったか。それはもしも存在が多ならば、それらの存在は似ていると共に、また似ていないことになるが、しかし似ているものが似ていないとか、似ていないものが似ているとかいうことは不可能であるから、そのこともまた不可能であるというようなことの論証であった。これに対して、対話人物として登場している若いソクラテスは、それが必ずしも不可能ではないことを主張する。それには先ず、似ているとか、似ていないとか言われる存在の多に対して、類似そのもの、不類似そのものを区別しなければならない。そして存在があるいは類似したり、あるいは類似しなかったりするのは、この類似性や不類似性を共有することによってであると考える。すると、ものは両者を共有することによって、似てもいるし、似てもいないことが出来るけれども、それは別に類似性がすなわち不類似性であるというようなことを意味しはしない。AはBに似ているけれども、Cには似ていないというような場合はいくらでもある。われわれはこのような例からして、類似がすなわち不類似であることを論証するわけにはいかない。ゼノンはまさにこのことを論証すべきであって、存在の多が似ていて、似ていないというようなことをいかほど論じても、別に困難は生じないというのが、ソクラテスの解決である。われわれはこの解決が χωρισμός と μέθεξις によるものであることを見る。そして登場人物パルメニデスのいわゆるイデア論批評(一三〇B − 一三五C )も、まさにこの二点に集中されているかの観がある。

われわれは超越的な共通者が、述語づけのアポリアーを解くために、考えられねばならない必然性というものを見た。しかしながら、このような超越性と共有性とは、それ自身において、また幾多の困難をもつものであることを忘れてはならない。哲学は安易な解決を許さないから、われわれはちょうどかのヘラクレスのように、後から後から出てくる難業と取組まなければならない。イデアがわれわれの存在を超越した全く別個の存在であるとするならば、われわれはいかにしてそれを知ることが出来るであろうか。いま主人と従者のイデアというようなものを考えてみると、イデアはわれわれの存在を超越した別個の存在であるから、イデアとしての主人は、イデアとしての従者に対する主人であって、われわれのうちの従者に対しては、何らこのような関係をもち得ないことは明らかである。われわれがいくらかの召使をもっていて、それらの者に主人として仰がれているからといって、われわれはイデアとしての従者に対して同じような支配権を要求することは出来ないであろう。してみれば、われわれの所有する知識もまた、それはイデアとしての知識ではないから、ただわれわれの間に存する事物を対象とするだけであって、イデアそのものを知るには役立たないであろう。逆にイデアとしての知識は、決してわれわれの所有とはなり得ず、これは神の所有であると考えるならば、神はイデアを知るけれども、われわれについては何も知ることが出来なくなるであろう。イデアとしての知識はわれわれの間に存在するものを対象とせず、われわれに対しては何の関係も有しないからである。すなわち神は全智者ではなく、われわれについては何も知らず、何もなし得ないのである。

またイデアはわれわれが共通に所有するところのものと考えられるが、しかしその共有の仕方はどんなものなのであろうか。いまここに大であるとか、小であるとか述語づけられている雑多の事物を考えてみると、これら多くのものは同じ一つのイデアを共有しているわけであるが、しかし唯一つのイデアがどうして多くのものによって所有され得るであろうか。一つのイデアは多数に分割されて、多くのものはその一部分を分有すると考えなければならない。しかしながら、大の部分は全体より小でなければならないから、このような一部分を分有するものは、大を共有するのではなくて、小を共有するのだと言わなければならない。しかし事物は、小を共有することによって、かえって大となるのであろうか。それは明らかに不可能である。従ってわれわれは、イデアを分有するのではなくて、これを全有しなければならない。しかしながら、われわれのうちの一つがイデアを全有してしまったなら、他のものはこれを共有することが出来るであろうか。この者だけが人となって、他の者は人ではなくなるであろう。われわれはイデアの共有をどう考えたらいいのであろうか。

われわれはイデアの超越性と共通性について、なおこのほかにも多くの困難を指摘することが出来るであろう。しかしながら、これらの困難の故にわれわれは、直ちにイデアの考えを廃棄しなければならないであろうか。それはわれわれを述語のアポリアーに逆転させるだけである。われわれは哲学者の仕事をヘラクレスの難業に比較した。安易な解決はレトリックの産物であって、ただひとつの答で宇宙の謎を解くような話は、街頭のソフィストたちに委せておけばよいのである。絶えずあらゆる困難を直視し、アポリアーの連続のうちを局面打開しながら進んで行く者にとっては、プラトンはよき先達となるであろう。たとえば『パイドン』の言論は、アポリアーのため幾度も行き詰って、読者はそのたびにもうだめかと思うのであるが、対話の主人公たるソクラテスは少しも騒がず、時には微笑し、時には沈思しながら、どこかに活路を見つけて来る。「出発点となるものについて語っていると同時に、またそれの帰結となって出て来るものについても語ったりして、議論をごちゃごちゃにするようなことは、もし何か実のあることを発見しようとするつもりなら、それはしない方がいいだろう」(一〇一E )というようなことを、そのようなひとつの機会にソクラテスは忠告している。われわれはイデアの超越性と共通性とを前提することによって、述語づけのアポリアーを解決した。無論、この前提そのものにも困難はある。しかしながら、「前提そのものに拘泥する者があっても、相手にしないで、それの帰結が相互にうまく一致するかどうかをしらべて見るまでは、返答をしない方がいい」(一〇一D )のである。出発点について、何かの困難があるたびに逆もどりばかりしていたのでは、われわれはいつまでも前進出来ないでいなければならない。前提にばかり拘泥するのは、プラトンも指摘しているように、本当にものを考えようとする実意の欠けた悪い意味の論理家のことであって、われわれはそのような無為の気むずかしさを学問的良心と間違えてはならないであろう。

四(第4節)

プラトンの教説について、歴史的事実を主にしてのべるということは、いまのわれわれの仕事ではないのであるが、プラトンにとっても、『パルメニデス』におけるイデア論批評が、別にイデアそのものの否定を意味しはなかったことは、大体において疑えない事実であるように思われる。『パルメニデス』においても、イデアの超越性と共通性に絡まるいろいろな困難が指摘された後に、「しかしながら、この種の困難を見て、そのためにイデアの存在を許すまいとする者がもしあるならば、その者は事物のそれぞれに常在する同一のイデアを認めないとすると、どこに思考を向けるかも分らなくなるであろう」(一三五B )と言われている。困難はイデア論の宿題となっても、イデアそのものの否定とはならないのである。プラトンの絶筆ともいうべき『法律』の最終巻の最後の部分には、国法を定め、国家を守護する最高最上の人は、「雑多なものに目をそそぐばかりでなく、一なるものの認識に努め、この知識を基礎にして、この一なるものへの関係において、すべて綜観し、これを正しくととのえることが出来なければならぬ」(九六五B )と言われており、更にまた「誰が何を考察し、観察するにせよ、これを精確にすれば、その極は多くの不同なるものから一なるイデアを望見し得るに至るものである」(九六五C )ことが特に強調( ούκ ἴσως ἀλλ ' ὄντως )されている。人々は『法律』を中期作品たる『理想国』(国家)と比較して、その間の差異をいろいろに論ずるのであるが、しかしその間に一貫せるものを見失って、単なる断絶のみを見るのは、歴史的事実よりも、一部の解釈論にのみ忠なものと言わなければならない。『法律』の対話人物はもはやソクラテスでもなく、議論好きなアテナイ青年でもない。理論よりも実際を重んずるクレテやラケダイモンの人が、アテナイの客人を迎えて完全な理想国家よりも、むしろ実際的な次善の国家(七三九E )について語る対話なのである。従ってわれわれは、あまり多くの哲学的内容を期待することは出来ないわけであるが、しかし実際には第十巻の神学論以外にも、哲学的に有意味な興味ある個所を数多く含んでいるのである。アリストテレスは、『法律』の国家が、普通の国家に近いものをより多くもっているにもかかわらず、結局は『理想国』の国家に帰着することを指摘し、婦人と財産との共有を除けば、プラトンがこの二つの国家において考えているものはすべて同じであると主張している(*)。このような関連においてわれわれは、『法律』がプラトンの初期作品以来の徳論をもって始まり、知を中心とする四徳一体論をもって終っているのを、興味深く眺めずにはおられぬのである。それは結局において、徳が治国の根本であり、善が治国の目的でなければならなかったからである。そしてこの善を知ることは、国家の知性たる「早朝会議」( νυκτερινὸς σύλλογος )の会員、なかんずくその長老たちの任務であって、この知がなければ、治国は十全ではなく、国家の安泰もまた期し難いのである。しかもこのことの保証なくしては、凡百の立法もその目的を達したとは言い難く、すべての法律は、善のイデアの認識を基礎とするのでなければ、つまりは無効である。その故に本当に国を守るの任に当る者( ὄντως φύλακες, 966B. ἀκριβέστεροι φύλακες, 964D )のためには、特別な教育( ἀκριβεστέρα παιδεία, 965B )が考えられなければならない。われわれが一なるイデアというような言葉に出会うのは、ちょうどこのような治国の最高責任者の教育について語られている個所においてなのである。そして『法律』と『理想国』はまさにこの点において完全な一致を示しているのである。われわれはプラトンがその晩年においても、イデアの考えをすてなかったことを知るべきである。われわれはむしろ『法律』のうちにおいて、イデア論の初期的表現がそのまま見られるのを驚かなければならない。

(*)Politica B 6. 1265a 1-6.

かくてわれわれは、超越性と共通性のアポリアーが、必ずしもイデアそのものにとって致命的ではないことを想像し得るのである。イデアの共有を、多数の人間が一枚の帆布をかぶせられたようなものと考えて、そこから分有の背理を導き出すことが、果して正しいかどうか。大のイデアの部分が果して小であるかどうか。主従のイデアはこの世の主従とは別であるということから、知識についても同じ超越性を考え、そこから不可知論を導出することが、果して正しいかどうか。「なぐる」のイデアは何のイデアをなぐらなければならないのであるか。われわれは与えられた困難をわれわれ自身の宿題として、いろいろに解決を工夫することが出来る。しかしながら、われわれ当面の仕事はそのようなイデア論の体系的整備にあるのではない。われわれは『パイドン』の忠告に従って、今しばらく χωρισμός の意味を追求したいと思う。

五(第5節)

これまでのところ、この者やあの者から人そのものを区別することの必要は、述語づけの可能ということに関連して考えられて来た。このような区別がないと、スティルポンのパラドクスが不可避となるからである。しかしながら、この種の混同はメガラ派のような詭弁のうちにだけ見出されるものならば、その区別もそれほど重要な意味をもつとは考えられないであろう。しかし実際には、われわれの日常の思考や言論が、そのままそっくり同じような詭弁になっているのである。多くの人々にとっては、ものはその述語と一つである。この者は召使であって、それ以外の何ものでもない。用を言いつけ、間違ったら叱りつければよいのである。あの人は上官であって、威張り屋の意地悪であるから、何でも御無理御尤もで行くほかはないと、こんなふうによくわれわれは考えたり、話したりしている。「たとえば一人の殺人犯人が刑場へ引かれて行くとする。一般の人々にとっては、これは人殺し以外の何ものでもない。しかし社交界の婦人たちは、これを逞しい、立派な様子の、興味ある男だと見るかも知れない。無論、このような見解を人々はとんでもないことだと考える。何ごとであるか、人殺しを立派だなどとは!どう間違えて、そんなことを考えることが出来るのだ」と、こんなふうに怒る人々をわれわれもまた知っている。しかし「この殺人犯人のうちに、ただ人殺しであるという抽象的なこの一事を見るだけで、この一つの性質によって、この者の一切の人間的なものを抹殺してしまうのが、抽象的思惟というものである」ということが、「考えるだって?抽象的に?とんでもない、真平御免だ」といって、人々に嫌われている抽象的思惟について、しかし「抽象的に考えているのは、いったい誰なのか(*)」という反問の形で語られている。

(*)Hegel, Wer denkt abstrakt ? ( Glockner, XX. SS. 445ff. )

これはつまり、人であると認めた者について、どうしてそれを善良であると呼ぶことが出来るかという、スティルポンの難問である。無論、われわれはこのような詭弁に欺かれはしない。しかし敵がどうして人間であり得ようか、味方にどうして不正があり得ようかと迷うことは、われわれにもまたあり得るのである。われわれはこの者を、その述語から区別して考えることがなかなか出来ない。もし区別が出来れば、この者がまた他の述語をもったとしても別に怪しみはしないはずである。否、ゼノンのパラドクスにおけるがごとく、それが矛盾した述語をとって、似ていて似ていないというように言われても、別に驚きはしないであろう。われわれは χωρισμός の必要が、単なる論理の領域だけでなく、実生活の上にも及ぶのを見ることが出来る。しかしながら、この者を “ 述語から ” 区別するのと、この者 “ から述語を ” 区別するのとは、必ずしも同じではない。ただこの者と述語とを区別しないで、両者を混同する場合は一つである。ひとはこの混同をもって直ちに抽象とするかのようであるが、しかしこの用語法は必ずしも正しいとは言われないように思われる。抽象、具体ということはよく言われるのであるが、その正確な意味はあまり考えられていないようである。特に抽象的という言葉が一種の悪名として、無考えに濫用された結果、それはほとんど無意味な非難の言葉となってしまった。しかしながらボエティウスが abstractio というラテン語に翻訳したギリシア原語の ἀφαίρεσις は、アリストテレスにおいて、とにかく一定の限られた意味をもつ言葉であった(*)。無論、それは悪名ではない。それは素材から形相を区別し出すことである。例えば石のヘルメス像において、ヘルメスの形だけを石材から離して考えるような場合がこれである。アリストテレスは、このような抽象を主として数学の対象について考えているのであるが、われわれはこれを人間性の区別にも及ぼして考えることが出来るであろう。この者は人間性をもっているのであるが、しかしその人間性は手や足のような部分ではないから、われわれはこれを直接に指摘することは出来ない。アンティステネスの言うように、人間性というようなものは眼には見えないのである。われわれはこれを思考に訴えて区別し出さなければならない。しかし人の素材はいつも同じであるから、いろいろ違った素材と結合して現われる円のようには、容易に区別し出すことが出来ないわけである(**)。

(*) F. A. Trendelenburg, Elementa logices Aristotelicae, p. 104 ; id ., Aristotelis de Anima, pp. 393-395.

(**)Aristoteles, Metaph. Z 11. 1036b 3-7.

しかしながら、このように素材から区別し出された形相を考えるのは、アリストテレス哲学の概念で考える限りにおいてである。われわれは人間性の抽象ということを、形相を素材から区別することではなく、この者やあの者から人そのものを区別することであるとも考えることが出来るであろう。すなわち述語をこの者から区別することも、ある意味において抽象であると言うことが出来る。少なくとも、両者の混同を抽象と呼ぶよりも、両者の区別を抽象と呼ぶ方が、言葉の原意に近いわけである。無論、この者を述語から区別することも区別であるが、しかしそれは既に言われたように、述語をこの者から区別するのとは違う。主語を述語から区別して、その主語をいろいろな述語との結びつきにおいて、人でもあり、善良でもあり、色白でもあると考えることが、もしも具体的思惟と呼ばれ得るなら、主語の区別はその第一歩をなすものと見ることが出来るであろう。しかしこの者を述語から区別するためには、述語もまた既に区別されていなければならない。主語と述語との区別を知らない単なる混同が具体的なのではないであろう。むしろ一度区別された主語に述語を加えて、これを全体( σύνολον )として見るのが具体的であろう。引き離すこと( ἀφαίρεσις )に対立するものとして古人が考えたのは、かくのごとき附加( πρόσθεσις )だったのである。具体的に考えるということは、原始的な混同ではなくて、かくのごとき手続による再構成、再組織なのではないかと考えられる。この意味において、具体的思惟は抽象的思惟を前提すると言わなければならないであろう。すなわち抽象的に考えることの出来る者のみが、また具体的に考えることが出来るのである。これに反して、ひとつの述語だけに拘泥して、ほかのことを考えることが出来ないようなのは、具体的でもなければ、無論また抽象的でもない。それは単に愚かなことに過ぎない。ひとが猫を斬ったのも、このような無明から目ざめさせるためだったのであろう。

六(第6節)

しかしながら、抽象の問題はまた概念実体化の問題に関係して来る。われわれは人間性を共有することによって、人間なのであると考えた。しかしその人間性は、それだけで独立に存在するものとは考えられない。なぜなら、もし独立に存在するならば、われわれはそれを場所によって区別することも出来たであろうし、また数によって区別することも出来たであろう。日月星辰から火水風土に至るまで、自然界の一切は、生物も無生物も、全体も部分も皆かくのごとき独立の存在なのである。しかしながら、これらの所有する他の一切の規定は、もはやかくのごとき独立の存在ではない。色は面を離れては存在し得ないように、性質は独立存在(実体)のほかに存在することは出来ない。人間性もまたかくのごとき性質的規定である。われわれは論理上これを個々の人間から区別することが出来る。否、われわれはその区別の必然性を認めなければならない。しかしその区別はただ言論の上だけの区別であり、思考上の区別に止まるのである。われわれは円の外側と内側とを思考上区別することが出来る。しかし実際に、凸面から凹面を引き離して、これを別個に存在させることは出来ない。人間性もまた然り。われわれはこれをわれわれ自身から引き離して、別個に存在させることは出来ない。抽象は思考上のことである。実際の存在においてではない。われわれは単なる区別の可能から、独立の存在を推論することは出来ない。「ソクラテスは定義をもとめることによって、普遍を個物から区別するの途を拓いたが、しかしこれを個物から独立させはしなかった(*)」と言われている。しかしこれを独立させるならば、それは思考上区別して考えられるに過ぎないものを、実際の独立存在(実体)と化することでなければならない。これは明らかな誤謬である。このような場合においては、 χωρισμός は単なる区別ではなく、独立存在化( χωριστὰ ποιεῖν)の意味をもつのである。

(*)Aristoteles, Metaph. M 9. 1086b 1-4

これは鋭利な論理であると共に、また説得的なレトリックである。中世スコラ哲学が、普遍論争の結果、実在論と名目論〔※1〕を概念論や universalia in re の考えで和解させようとしたのも、新カント派のプラトン解釈が、イデアのために sein と gelten の区別を考えようとしたのも、おそらく皆このような困難を知っていたからであろう。しかしながら、この困難はアリストテレス哲学の概念を前提とするものなのである。はじめに引用したアンティステネスの言葉は、既に見られたように、アリストテレスの註釈家たちによって、性質の否定に関するものと解釈されているのであるが、もし人間性というようなものが性質に過ぎないならば、その非独立性は、アリストテレスのカテゴリアイで考える限り、何人も否定し得ないことになるであろう。いわゆる範疇は、アリストテレスにおいて、存在の多義性を要約したものとして、存在を最高いくつかの類に分けているのであるが、そのうち独立の存在を認められるのは実体だけであって、性質はこのような実体の属性として、附加的規定として存在し得るに過ぎない。その実体とは、不滅なる天体と生成消滅する地上の動植物と、これらの構成要素たる火水風土など、運動し感覚される物体が主に考えられている。そしてイデアや数学的対象をかかる実体として認めることは、アリストテレスの極力排斥しようと努めていることなのである。アリストテレスの実体概念は、根本においてこのような制限を予想するものだと言うことが出来るであろう。従って、アリストテレス哲学の概念で考える限り、イデアには始めから独立の存在が否定されているのであるから、その独立存在化は当然許されないことになる。しかしこれは一個の循環論であると言わなければならない。われわれはこのような先入見を離れて、もう少し自由に問題を考え直して見なければならない。

〔※1〕引用者註:全集では「名自論」となっているが、文庫では「名目論」となっている。岩波版(1刷)の「目」の上にあるのはおそらく汚れ…(>_<)

われわれは誰も人間性をもっていると考える。そしてその人間性は、われわれを離れて、別にそれだけで存在するとは考えられない。しかしながら、逆にまたわれわれも、人間性なしに存在することが出来るとは考えられない。われわれは手や足を失っても存在する。しかし人間でないとしたら、またわれわれでもないことになる。ソクラテスの存在から、人間としての一切を取り去るならば、そこにはもはやソクラテスというものはないであろう。このことは何を意味するかといえば、われわれもまた人間性を離れて、別にわれわれだけで存在するものではないということである。従ってわれわれは、まず最初にわれわれ自身が存在して、それから後で人間性を受けとって、人間となるというふうには考えることが出来ない。ところが、人間性を単なる性質として見ることは、またこのような考え方をすることなのである。色は面を離れては存在しない。従ってわれわれは、まずこのような面をもつ物体を考えなければならない。無論、色のない面も考えにくいかも知れない。しかし暗がりの中でわれわれは、色のない面を撫でることが出来る。雪は白いものであるが、これをコップに取って、果汁を加えると赤や黄に変る。しかしそれはやはり雪である。このような場合にわれわれは、雪を白色から離して、それだけ別に考えることが出来る。しかしながら、人間性については、このようなことは考えられない。既に言われたように、人間でなくなったわれわれというものは、もはやわれわれではないのである。死後のわれわれといえども、それがわれわれ自身であるためには、人間性を失うことは出来ないであろう。かくてわれわれは、人間性がわれわれを離れて、別にそれだけ独立に存在するものではないと言われるなら、われわれもまた人間性を離れて、別にわれわれ自身だけ独立に存在するものではないことを主張しなければならない、〔原文ママ〕われわれと人間性との関係においては、人間性の独立存在を否定して、われわれ自身にのみこれを認めなければならないような、いかなる理由も存在しないのである。むしろ抽象によって独立させることは、人間性においては容易であるけれども、われわれ自身においては不可能なのである。なぜなら、人間性なしに、人間でないわれわれを思い浮べることも、考えることも不可能であって、われわれはいつもわれわれ自身を、人間性なしにではなく、人間性と共に、人間性をもてるものとして考えなければならないからである。すなわち人間性をわれわれから抽象することは可能であるが、われわれを人間性から抽象することは出来ないのである。このような相互関係において、われわれはむしろどちらに独立性を認むべきであろうか。

七(第7節)

しかしながら、われわれが独立の存在であると言われるのは、このような相互関係において、われわれが人間性から独立であるというようなことを意味するのではないとも考えられる。われわれは人間性をもったままで、ひとつの独立存在なのである。否、人間性なしには考えられないという、その抽象不可能の全体が、かえって独立存在者たるゆえんだとも考えられるであろう。人間性はわれわれの単なる性質ではなくて、むしろ本質なのである。われわれはそれなしには存在せず、それの共有によって始めて、人間として存在するのである。しかしながら、われわれは人間なのであって、人間性ではないのである。しかしわれわれが、人間性の共有によって、人間性とならずに、人間となるのは何故であろうか。それはわれわれが人間性のみによって存在しているのではないからである。本質としての人間性は、「人とは何であるか」と問われ、定義によって答えられるがごときものであるが、われわれはこのような人間性だけの存在ではない。われわれには血もあり、骨肉もある。そしてこれらが、ちょうど定義に与えられている通りに、われわれを充実する内容となっている。つまり人間性は、これらを素材とする形相なのである。そしてわれわれは、かかる形相と素材との統一的全体( σύνολον, concretum )なのである。そしてこのような全体者として、われわれは独立存在なのである。これに反して、人間性はいつも、われわれの間では、素材と共に存在し、それだけ独立に与えられることはない。この故にわれわれは、人間性を非独立的と考え、われわれ自身をむしろ独立的であると主張するのである。自然界においては日月星辰から火水風土に至るまで、生物も無生物も、全体も部分も皆かくのごとき形相素材の統一的全体者であって、形相や素材が単独に存在することはないと考えられる。従って、万物の共有するイデアは、ただかかる形相として、統一的全体のうちに存在するだけである。自然においては、 universalia in re が本当なのである。

しかしながら、これは自然においてのことであり、われわれの間のことである。われわれのうちにおいては、たしかに人間性はそれだけで独立には存在しないと言われるであろう。素材と形相から成るわれわれ自身のうちにおいて、形相がそれだけで単独に、素材を離れて存在すると考えたり、語ったりすることは、むしろ無意味であると言わなければならない。しかしながら、われわれにおいて、それがそれ自体で単独には存在しないということは、必ずしもそれが、われわれの外において、それ自体の独立存在をもち得ないことを意味するものではない。中世スコラ哲学においても、 universalia in re はただ自然のことであって、神においては、 universalia ante rem ということが言われている。アリストテレス哲学においても、形相が単独に存在し得ないのは、自然物だけのことであって、神は純粋形相として存在するのである(*)。純粋とはそれ自体だけで存在することにほかならない。問題はわれわれの世界がすべてであるかということである。われわれのほかに何か絶対的なものが存在しはしないかということである。神の名を呼ぶことが憚られるなら、何かこの世ならぬ善美なものが、何か比較を絶する完全性が、それ自体で存在しはしないかということである。アリストテレスの実体論は、主として自然的実体の議論であったとしても、それは神が純粋形相として存在することの故障にはならなかった。しかし既に純粋形相の存在が可能だとすれば、どうしてイデアがそれ自体で存在することは不可能なのであろうか。われわれは完全性が、われわれのうちにあって、決して純粋ではあり得ないことをいかほど強調したところで、完全性そのものを否定することは出来ない。

(*)Metaph. Λ 6. 1071b 20-21, 7. 1072a 25, 1072b 27, 1073a 3-5.

しかしながら、イデアの純粋存在とはいかなるものであろうか。われわれはここで再び抽象の問題にかえらなければならない。われわれは既に言われたように、人間なのであって、人間性ではないのである。人間性はわれわれにあっては、純粋にそれだけで与えられてはいない。それはいつもわれわれのうちに、素材と共に与えられている。従ってわれわれは、人間性をかかる結合から引き離して、それだけを純粋な形で捉えるためには、抽象を必要とすると言わなければならない。なぜなら、人間性をわれわれから区別し、形相を素材から引き離すことは、すなわち抽象にほかならないからである。従って、イデアの純粋存在は、そのままわれわれのうちに見出されるのではなくて、抽象によって始めて捕捉されると言わなければならない。すなわち人間性そのものは、抽象の産物であって、一個の抽象概念にほかならないと考えられる。それはわれわれの抽象作用を離れては存在しない。中世スコラ哲学の表現を借りて言えば、それは post rem の存在である。形相は素材と共に、具体的な事物のうちに( in re )与えられている。これに反して純粋形相は、ただ抽象によって後から( post rem )得られるだけである。そしてこのように素材から引き離された形相は、事物の間には存在しないで、ただわれわれの精神のうちに存在するものと考えられる。ちょうどわれわれの精神のうちに存在するのは、事物そのものではなくて、事物の形相だけだとも言われるからである(*)。このように形相だけが、素材を離れて、精神のうちに存在する時、われわれはこれを観念と呼ぶことが出来るであろう。純粋形相はかかる観念として存在するに過ぎないと考えられる。

(*)Aristoteles, De anima Γ 8. 431b 29.

しかしながら、精神のうちに存在するものは、もはやそれ自体において存在しているのではない。精神のうちにあるのは、事物のうちにあるのと同様他のもののうちにあるのであって、決して純粋存在とは言われない(*)。事物のうちにないというので、これを精神のうちにあると考えるのは、われわれがいつも存在をどこかに局所づけようとする頑固な性癖をもっていることを示すだけである。いわゆる概念実体化の非難には、かえっていつも概念心理化( die psychologische Hypostasierung )の独断がひそんでいる。純粋存在が抽象によって始めて捕捉されるということから、直ちにそれを精神のうちにのみ存在する観念であると考えることは、一足飛びの推理だと言わなければならない。純粋存在は抽象によって捕捉されるのであって、創作されるのではないからである。あらかじめ事物のうちに( in re )与えられているものがなければ、抽象が後から( post rem )これを区別し出すことは出来なかったであろう。無論、区別は抽象の仕事であって、純粋性は抽象なしには、われわれによって捕捉されない。しかしながら、それはわれわれにとってのことであって、われわれが捕捉しなければ、それは存在しないとは言われないであろう。またわれわれは抽象なしにはそれを捕捉し得ないけれども、しかしそれだからといって、われわれのほかにおいても、純粋存在は後からの抽象によってのみ捕捉されるとは言われないであろう。「普遍は、それを認識するのに、事物から認識を受ける限りの知性においては、個物から抽象されることになると言わなければならぬ。しかしながら、事物から認識を受け取るのではないような知性が何かもしありとすれば、普遍はその知性によって、事物から抽象されて認識されるのではなく、何か事物に先在するものとして認識されるであろう。それはあるいは因果の順序をもってすれば、事物の普遍的な方式が神のロゴスのうちにあるがごとくであり、あるいはまた自然の秩序をもってすれば、事物の普遍的な方式が天使の知性のうちにあるがごとくである(**)」と言われている。すなわち純粋存在は、われわれにとっては、抽象の結果はじめて発見されるものだとしても、それ自体が、われわれの抽象によって始めて存在するとは言われないのである。われわれは抽象によって捉えられるものを、抽象そのものと混同してはならないであろう。

(*) Plato, Epistula VII. 32C.

(**)Tomas Aquinas, Summa theologica I. 65. 3, 1 responsio.

同じような考えは、アルベルトゥス・マグヌス( De natura et origine animae I. 2, ed. Jammy, V. p. 186 )のうちにも見られる。すなわち " et tunc resultant tria formarum genera : unum quidem ante rem existens, quod est causa formativa …… : aliud autem est ipsum genus formarum, quae fluctuant in materia ; …… tertium autem est genus formarum, quod abstrahende intellectu separatur a rebus " のごとく、形相には ante rem に存在するものと、 materia のうちに流動しているものと、抽象によって事物から区別し出されるものとの、三つがあることを区別している。この三者は混同を許されないのである。

八(第8節)

また、ものが精神のうちに存在するというのは、いったいどういうことなのか。われわれがそのような言い方で実際に考えているのは、極めて漠然としたものに過ぎない。観念を頭脳のうちにありと考えることは、イデアを天外の一角に考えることとあまり違ってはいない。しかも天外のイデアについては、『パイドロス』の美しいミュートスが語られるけれども、頭のなかの観念については、われわれは何を語ったらよいのであろうか。アリストテレスは、観念のこのような存在について、それは蠟の上に残された印影のようなものであると説明している(*)。印形は金石いろいろな素材のものがあるわけであるが、捺印によって実際に蠟板の上に残されるのは、それらの素材ではなくて、印形だけである。事物の精神における存在もこれと同じであって、事物そのものが精神のうちに存在するのではなくて、事物の形相だけが精神のうちに取りいれられて、そこに存在するのであると考えられる。そしてそのような存在が即ち観念なのであって、純粋存在というようなものは、かかる観念的存在に過ぎないと考えられる。しかしながら、これは要するに比喩の上の話であって、しかもこの蠟と印形の比喩は、プラトンが『テアイテトス』(一九一C 以下)のなかで、記憶の説明に用いたものなのである。つまりわれわれが自己の見聞を記憶しているのは、われわれの精神のうちに何か蠟のかたまりのようなものがあって、これに自己の見聞したところのものを記録に刻んでおくからであると言われている。そしてアリストテレスもまた他の場所では、同じこの比喩で同じような記憶の説明を試みているのである(**)。従ってこの比喩からすると、観念が精神のうちに存在する仕方は、ものが記憶されている仕方と同じであって、観念は事物の印象であり、また記憶像であると言うことが出来るであろう。

(*) De anima B 12. 424a 18-21.

(**)De memoria 450a 25-b 11.

しかしながら、観念がこのようなものだとすると、それはわれわれのいう純粋存在ではないことになる。なぜなら、われわれが事物から受ける印象も、またわれわれが事物についてもっている記憶も、みな個別的で、この者もしくはあの者の印象であり、記憶だからである。ところがわれわれのいう純粋存在は、まさにこの者やあの者から区別されなければならないものだったのである。従って純粋存在が観念的存在であるといっても、それはこの者やあの者の観念が直ちに純粋存在であるということではない。われわれはここでも抽象を必要とするのである。精神に印象された事物の形相は、そのままでは純粋形相ではないと言わなければならない。それはすべての附加的規定を含む最広義の形相であって、本質だけの純粋形相ではないからである。かくて、観念のあり場所としての精神は、いわば万有形相の容器として、そこにわれわれは万物の複写を見ることが出来るであろう。しかしわれわれは、既にこれまでに万有についてなして来たところの区別を、もう一度それの複写としての観念について繰りかえす必要はないであろう。観念性が問題となるのは、それが特に純粋存在だけを観念的と呼ぶような意味をもつ場合においてである。このような意味は、観念だけあって、これに対応する事実がない時に、普通に考えられている。そしてイデアがこのような意味において観念に過ぎないと言われるのは、われわれがアンティステネスと共に、そのようなものはどこにも見えないと考える場合においてである。しかしわれわれはここに再びアンティステネス批判を繰りかえす必要はないであろう。

問題は、われわれが最初に引用したアリストテレスのイデア論批評の冒頭に要約されている。すなわち「感覚される物だけが存在すると主張すべきであろうか。それとも感覚物のほかにも、これとならぶ他の存在を認むべきであろうか」というのである。アリストテレス自身は、イデアや数学的対象の存在を否認しながらも、なお感覚的事物のほかに、純粋形相としての神、純粋思惟としての神の存在を認めなければならなかった。しかしながら、既に神が存在するとすれば、イデアはその純粋思惟の対象として、また神自身の属性として、その存在を認められなければならない。神はこの世を超越する絶対完全者であり、その完全性のひとつびとつがイデアをなすとも考えられるからである。イデア論の歴史的帰結は、このような有神論となっている。しかしながら、その経過をたどることは、今のわれわれの仕事ではない。神の突然なる出現( deus ex machina )は、今日の観衆をむしろ当惑させるであろう。イデアが神の属性として存在し、神の純粋思惟の対象となるというような考えは、神について多くを知らないわれわれにとっては、イデアを再び他の存在のうちに局所づける試みとして、それは純粋存在の把握にはならないとも考えられるであろう。純粋存在の意味は、われわれがイデアを個々に取り扱う代りに、これを相互関連において考察し、いわゆるイデア界に組織と統一とを与えようとする時、これまでとは違った解釈を必要として来るのであって、神は他の存在ではなくて、このような組織と統一の根本に考えられて来る見込みも多分に存するのである。しかしながら、今はそのような問題はしばらくおいて、ただイデアをイデアだけで考えて行くよりほかはない。

しかしそのイデアも決して安易な存在ではない。それはつねにわれわれと共にあるけれども、それと知ることはわれわれにとって困難なのである。われわれはアンティステネスの「人間は見えるけれども、人間性は見えない」という言葉を聞く時、何となしに感覚物だけが存在するように考えてしまう。アリストテレスがイデアは永遠化された感覚物に過ぎないと批評する時、どうしてそのような余計のものが考えられなければならないのかを怪しむ。われわれは永遠というようなものを何か無意味な形容詞のように考えてしまうのである。それはわれわれが自己の見聞と社会の定めるところのものを唯一無上のことに思い、ただ現在だけを頼みにしているからである。しかしながら、果してわれわれはこれだけで生きて行くことが出来るであろうか。イデア存在の問題は、実はこのような問題と根本的なつながりをもっているのである。われわれの頼むところのものがたちまちに失われて、全存在が根柢から揺り動かされる時、われわれは何によって生きたらよいのであろうか。死を決しての絶望的な努力も、われわれの現在を救うことが出来ず、すべての希望が空しくなってしまう時、われわれは死ぬにしてもなお何か頼むものをもたなければならないであろう。しかも単なる名目に過ぎないようなものに欺かれて生死することは、ただ悲惨事と言うよりほかはない。しかしもしいわゆる現実のほかに何も存在しないとすれば、その現実がくずれて行く時、ひとはただ絶望し、名目に過ぎないようなものにでも取り縋るよりほかはないであろう。しかしソクラテスは、生死いずれの窮地においても、かつて絶望しなかったのである。彼はいったい何を頼んでいたのであろうか。それは謎と言わなければならない。しかしプラトンは、それを理想としてのイデアと解いたのである。

九(第9節)

かくてひとは、どうしたら絶望しないでいることが出来るであろうか。プラトンが『理想国』第二巻において、自分の兄弟であるアデイマントスとグラウコンの口をかりて、ソクラテスその人に問わなければならなかったのは、まさにこの問題であったということができるであろう。ソクラテスは正義というものが、徳である限りにおいて、よきものでなければならないから、人を不幸に陥れ、あしき状態におくということはあり得ないと説いたのであるが、しかしこれに対しては既にトラシュマコスが、社会の現実は決してそのような甘いものではないことを指摘していたのである。正義はよきものだとソクラテスは言うけれども、それは他人に説いて、他人に行わせるにはよいもの( ἀλλότριον ἀγαθόν )であるが、しかし自分が行っては損なもの( οἰκεία βλάβη )なのである(*)。トラシュマコスの主張に従えば、法律や道徳は、社会の実権を握っている者どもが、自分たちのためになることを他人に行わせようとして定めたものであって、別に行う者自身のためになるようなものではないのである。否、社会の実際を見れば、不正を行う者の方が、商業の取引においても、また政治の駆引においても、はるかに多くの利益を得ているのである。都市国家の過渡期に現われた独裁政治家たちは、かかる成功者の最大なものであって、正義の立場を固守する者の運命は一般に悲惨であると言わなければならない。ひとはそのような不幸のうちにあって、なお正義をよきものであると言うことが出来るであろうか。

(*)Plato, Respublica I. 343c.

無論ソクラテスは、トラシュマコスのこの種の弁論によって動かされるようなことはなかった。法律は支配階級が自己自身の利益のために定めたものであると言われるけれども、しかし自己の利益を計ることは、果して支配階級の誰にでも容易に出来ることであろうか。何が本当に自分のためになるかということは、すべての人が真剣にいつも考えていることなのであるが、しかし見込みちがいの非常に多いものなのである。従って法律は支配階級の利益になることもあるかも知れないが、また逆の場合も多いわけで、トラシュマコスのように、単純にどちらと言ってしまうことは出来ないわけである。無論しかし個々の場合には、そういう見込みちがいもあるかも知れないが、しかし原則的には、法律は強者の利益となるべきものだと言われるかも知れない。トラシュマコスは、強者が失敗することはあり得ないのであって、見込みちがいをした場合の支配者と言うものは、厳密に言って、もはや支配者ではないと主張する。しかしこのような厳密論をもってするとなれば、治者とはいったい何であるかということがあらためて問い直されなければならなくなる。たとえば、医者とはいったい何であろうか。厳密な意味における医者というのは、ただ病気の治療に当るだけであって、それによって金儲けをするというようなことは意味されていない。医術はいったい何のために発見されたかといえば、人体に欠陥が生じて、それが悪しくなった場合に、これに手当を加えて、それをよくするためであって、厳密な意味においては、医者は自己のためを計るのではなくて、患者のために尽すのである。医者である限りにおいては、医者は自己のために計らなければならないような必要をもっていないからである。ためを計ってもらわなければならないのは、むしろ病人の方なのである。同様にして、厳密な意味における治者は、ただ治者なのであって、自己の利益を計るというような意味は何もないのである。世の中には力が弱くて、自分でどう生活してよいか分らない者が少なくないから、それらの人たちに手を貸してやって、彼等のために少しでもよいように計らってやるのが、つまり治者というものの仕事なのである。従って、厳密論からすれば、正義は支配者のための利益にほかならないというような、トラシュマコスの正義論は全く無意味であると言わなければならない。

ソクラテスは、このような論理を用いて、余分にものを取る不正がいかに智慧のない話であるかということから始めて、正しい行いをする者こそ真にすぐれた人であり、強者であって、正義にかなった生活こそよき生活であり、幸福なのであるということを明らかにする。ソクラテスのこの論理の前には、トラシュマコスの雄弁も沈黙しなければならなかった。しかしトラシュマコスは、ただ論理の必然によって沈黙を余儀なくされているだけであって、別に心からソクラテスの説に服したわけではなかった。彼はそのような空理空論を嘲笑しながら、しかし社会の現実を見よという態度を示していたのである。そしてそのような社会の現実をかえりみる時、アデイマントス、グラウコンなどの青年たちも大いに惑わざるを得なかった。実際問題として、いかに生くべきかを考える時、果してどこまでこのような抽象理論が頼みになるか疑問だったからである。なるほど世間では、正しい行いをほめてくれる。それは立派な行いだというので、子供の時から、そのような行為をすすめる教訓をいろいろ聞かされてもいる。しかし正義の行いは楽なものではなくて、困難な苦労の多いものであることも一般に認められている。正義はそれだけでは決して有難いものではない。だから世人の教訓も、正しい行いをすすめるのに、正義そのものがいいからとは言わないで、ただ正しい行いをすれば、よい評判(ドクサ)が生れて、そのためによい地位も得られるし、いい結婚も出来るというようなことを述べているのである。つまり正義は、それ自体でよいものなのではなく、他によいものを得るために手段として、苦しいところもあるが、有効だと認められるに過ぎない。だから、いかに正しい行いをしたところで、誰もそれを知る者がなくて、よい評判がこれに伴わなかったとしたら、正義がわれわれにとって果して何のよいところがあるのか疑問とならねばならない。アデイマントスは、この点に関して、「ただロゴスで、正が不正にまさるということを示すだけでは足りません。正義に生きる者は、たとい神や人がそれを知ってくれなくても、正義だけあれば、それでよい生活の出来ることが明らかにされなければなりません」(三六七E )とのべている。

一〇(第10節)

これはつまり、純粋存在としての正義が、実際生活にどういう意味をもつかという問題である。われわれは正義をまず、それがもっている一切の名目的なものから引き離して考えなければならない。これは一個の抽象( ἀφαίρεσις )である(*)。実際の社会においては、名実は具体的な一体をなし、ひとはそれぞれに名を得て、いろいろに評判されるものである。正義はよい名前であるから、実際に正しいところのある人がこの名前を得れば、いろいろよいことがこれに伴うわけである。しかしそれでは、正義で “ ある ” ことそのことがよいのか、それとも正義であると “ 思われる ” ことがよいのか、いずれも判然〔はっきり〕しないから、そのような名目(オノマ)や評判(ドクサ)から正義そのものを引き離して、そういうものがなくても、正義はソクラテスの教えるように、それ自体でよいものかどうかを考えてみなければならない。それには極限的な場合を想像してみる方がよいわけである。それはつまり正義では “ ある ” けれども、誰にもそうは “ 思われ ” ていない人と、不正では “ ある ” が、しかしそうは “ 思われ ” ないで、むしろ正義の名を恣〔ほしいまま〕にすることが出来るような者とを比較して、果してどちらの生活がよいかを考えてみることである。

(*) Respublica II. 367B, 361B.

ここでプラトンが、 ἀφαίρεσις と πρόσθεσις の両語を、その動詞形においてではあるが、ちょうどアリストテレスの用語法に見られるように、対立的に用いているのは興味あることに思われる。ただし、この場合の抽象は、名実の区別を主とするものであって、名を附加物と見て、これを取り去って、実物としての正義そのものを見ることが考えられている。

無論、このような比較においては、正義は不正の敵ではないと思われるであろう。不正がたちまち発覚したりするのは、それは不正が足りないからである。「不正の極は、不正でありながら、正義であると思われることである(*)」と言われている。不正の極にある者は、失敗するようなことは、始めから企てないし、また失敗しても、すぐにそれを繕うことを知っている。彼は巧みな弁舌をもって俗衆を欺き、必要とあれば、暴力を用いることもあえて辞さないのである。もともと彼はどんな不正邪悪の行いをも憚る者ではないからである。彼は自己の実力と名声を利用して、一味徒党を集め、一国の権力を掌握することにも成功するであろう。そうなれば、彼の不正は発覚することがなく、たとい少数の者がこれに気づいたとしても、彼は強権をもってこれら人士の口をふさぎ、必要とあれば、その生命を絶つことも出来るであろう。否、それのみに止まらず、言論陣を総動員して、自己の不正をかえって正義なりと宣伝させることも出来るであろう。このような社会にあって、真の正義の士はかえって、不正の悪名を負い、国家社会の敵として、あるいは捕えられ、あるいは笞うたれて、はては眼をくり抜かれたり、十字架にかけられたりして、悲惨な最期を遂げなければならないであろう。われわれはアデイマントスやグラウコンの口からこれらの言葉(**)を聞く時、ソクラテスがついに殺されなければならなかった四〇〇年代末の、暗澹たる世情というものをいまさら身近に感じさせられるのである。それは四〇四年をひとつの頂点とする戦争と革命の時代であり、暴力と宣伝の勝利が信じられた時代なのである。

(*) Respublica II. 361A.

(**)ibid. 361B - 362A, 365CD. cf. Gorgias 473C.

かのトラシュマコス説なるものは、実はこのような社会的現実を反映するものだったのである。この見地からすれば、正義はただ美名として存在するに過ぎないのであって、このような名を離れて、別にそれ自体で存在するようなものではないのである。しかも何を正とし、何を邪とするかということも、何を美とし、何を醜とするかということも、時と所でいろいろ違い、それぞれの国家社会における時の勝者がこれを決定すると考えられる。しかもかかる社会的決定(ドクサ)のほかに、何らの真実も、また真理もあり得ないとするのが、『テアイテトス』(一七二B )に示されたプロタゴラス主義の根本主張なのである。「万物の尺度は人間だ、 “ ある ” ものについては、 “ ある ” ということの、 “ あらぬ ” ものについては、 “ あらぬ ” ということの」というプロタゴラスの有名な命題は、かのパルメニデスが全哲学の絶対確実な出発点と信じて掲げたところの、「 “ ある ” ものはある、 “ ない ” ものは “ ない ” 」という命題に対立するものなのであった。すなわちプロタゴラスの主張に従えば、存在はパルメニデスの信じたように “ ある ” ものは “ ある ” 、 “ ない ” ものは “ ない ” という仕方で、それ自体において成立しているものではなく、むしろ人間の思いなしのいかんによって、 “ ある ” とも、また “ ない ” とも定められるものなのである。従って、人間の思いなし(ドクサ)を離れて、別に真実などというものがあるわけはないのである。名実を別に見て、ノモスとピュシスを対立させたり、思いなし(ドクサ)と真実を区別したりするのは、いずれも無意味な企てなのであって、本当はどのドクサも皆ひとしく真実なのである。そしてもし真実はこのプロタゴラスの主張のごとくであるとするならば、われわれは正義だと思われて、その名を得ることのほかに、真実の正義などを区別して考えることは許されないわけである。正義だと “ 思われる ” ことがすなわち正義で “ ある ” ことなのである。従って、さきに言われた不正の極は、またすなわち正義の極とならなければならない。われわれはいったいどういうふうに生きたらいいのか。何よりもまず強者になることである。もしそれが出来なければ、強者に阿附して、その一味徒党に加わることである。美名は後からついて来るであろう。