南北朝時代の亀井水~長谷寺手水鉢と聖徳太子未来記、そして悲しみの歌物語吉野拾遺

前口上

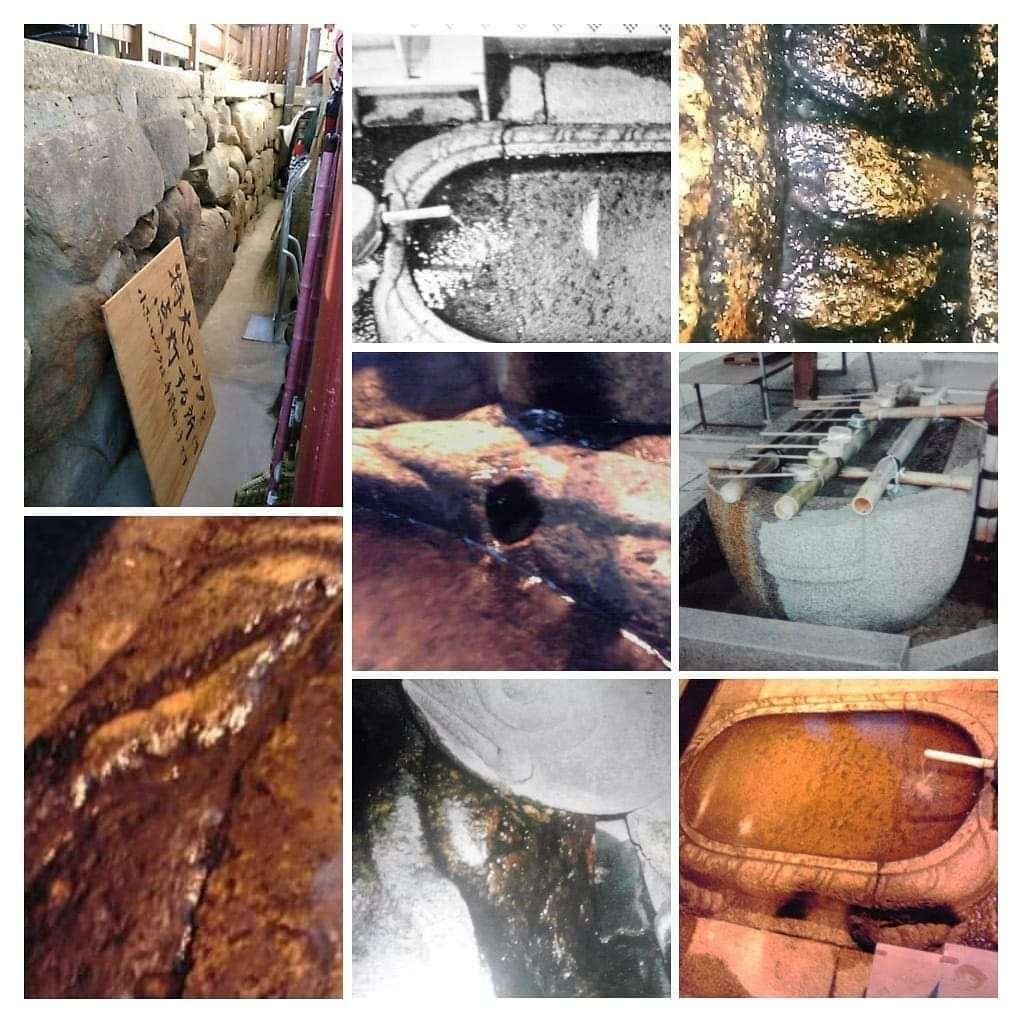

見出し写真は、亀井堂でお勤めしていた私です。なじみのお客様が撮影してくださいました。15年前になります。髪をのばして隠していますが、頭頂部は禿げてきておりました。

亀井水の亀形水盤を見下ろしています。

当時は、四天王寺さんは写真撮影には寛容でした。ただ、経木にはプライバシーがありますから、経木が浮いている亀井の撮影は、現場の判断で御遠慮願いました。

長谷寺手水鉢

いきなり、四天王寺から、奈良の長谷寺に話が飛びます。しかも、普通は注目されない、山門前の手水鉢です。

亀を抽象的に表現しています。

四天王寺の手水鉢とそっくりです。

この手水鉢は、昭和10年代にここに置かれた初代の外形を再現した三代目にあたるレプリカです。記録から判断して、亀井水の影向井を、それまで長い歴史を通じて手水鉢のなかった西門に転用したものと、私は分析します。

明治末の改造以前の、亀井水再現図。

つまり、影向井そっくりな石槽が長谷寺にあるのです。

すぐに長谷寺本坊に伺い、何らかの調査をされたのかお尋ねしました。結論はでていませんが、かなり由来は古いものだろうと、実測図面を下さいました。

頭の所に、正平十三年、という刻字がある。上の小亀の位置が変わり、現状はこの刻字は見えません。

正平十三年、は南北朝時代の南朝の年号で、西暦1358年です。北朝の年号では、延文3年で、足利尊氏が亡くなっています。

太平記の主要な人物が、尊氏を最後にすべて世を去り、膠着状態にはいります。

それ以前からあった石槽に年号を刻んだのか、あるいはこの年に石槽がつくられたのか。

長谷寺は南朝の砦でした。

後醍醐天皇と四天王寺

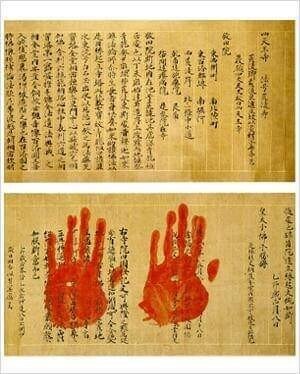

鎌倉幕府の滅亡から南北朝時代の主役である後醍醐天皇は、四天王寺に滞在中、聖徳太子自筆でしかも手形を押したとされる、御手印縁起をごらんになります。

御手印縁起は、1007年金堂内の金六重塔内部から発見されたものとされています。まず本物の聖徳太子の御文とは考えられません。創作、悪く言えば捏造です。

これがきっかけになったのか、各地で、聖徳太子の予言の文章が、創作され、聖徳太子未来記としてまとめられてゆきます。

後醍醐天皇が、御手印縁起を本物と信じて書き写したのか、私は少々疑問も感じます。いずれにせよ、四天王寺にとり権威ある文書です。それにあやかり、筆写し自分の手形を押したわけです。聖徳太子の後継者という自負が伝わってきます。

この手形は、後醍醐天皇自身のものに、まちがいないようです。貴重な資料です。

楠木正成が四天王寺で見た未来記

太平記には、楠木正成の四天王寺参詣の話が語られています。正成は、そこで聖徳太子未来記を見せられます。こんな文章です。

🐢人王九十五代に当たって、天下ひとたび乱れて主安からず。この時、東魚来って四海を呑む。日西天に没すること三百七十余日、西鳥来り東魚を食う。その後、海内一に帰すること三年。び猴の如くなる者天下を掠むること三十余年、大凶変じて一元に帰す云々。

びこう、とは大猿のこと。

だいたい、太平記の物語の要約と読めます。だから、太平記の作者の創作と考えてもいいのかもしれません。

吉野拾遺と北畠顕家の妻

南朝の英雄、北畠親房と北畠顕家の親子を祀る、大阪市の阿部野神社。北畠顕家戦没の地に、明治になって創建された。南朝の忠臣楠木正成の戦没の地に創建された、神戸市の湊川神社も、同様に明治の南朝忠臣ブームで生まれたものです。

先に、長谷寺の手水鉢に、正平十三年、の刻字があることを紹介しました。この年に書かれた作者不明の「吉野拾遺」という随筆があります。この中に、若くして亡くなった顕家の未亡人の物語があります。亀井水の参詣の場面が、情趣深く語られます。長いですが、引用します。()内は私の注釈。

※※※※※※※※※※

🐢先帝(後醍醐天皇)の御時、源中納言(北畠顕家)みちのくの軍を、あまたしたがえ給ひ、道々を平らげて(準備もなく出兵したので食料など略奪しながら)、美濃国までおはしけるよし、さきだちて聞えければ、うへよりはじめてたのもしきことにおぼし給ひけるに、阿部野の露と消えさせ給ひけること、刑部丞友成が、そのきはの有様を、参りて泣く泣くかたるに、ともし火のきえぬやうになん、人々のこころはなりにける。御父の卿(北畠親房)はいかばかりおぼすにか、

さきだてし心もよしや中々にうき世の事をおもい忘れて

北の御方(顕家の妻)はただふししずませ給うて、さらに御心ちもなかりけるを(気を失う)、さわぎておもてに水などそそぎしほどに、またの日の夕ぐれのほどに、すこし御ここちの出でさせ給ひて、

玉の緒のたえもはてなでくり返し同じうき世にむすぼほるらむ(生まれかわり結ばれたい)

なほ同じ道にと(あとおい心中する)、おぼしたち給へる御けしきの、いちじるしく侍りければ、立去り給はで人々のまもりければ、御心にもまかせ給はで、観心寺(大阪府河内長野市)といへる山寺にて、御ぐしおろしてすませ給へるに(出家する)、

そむきて(出家して)も猶わすられぬ面影はうき世の外のものにやあるらむ

ここに三年が程、過し給うて、世のさわぎも、しばししづまりければ、さすが故郷のかたやおもひ出でさせ給ひけん。よしの山をたどりいでさせ給ふとて、

いづくにか心とどめむ三吉野のよしのの山をいでてゆく身は

親房卿の御もとに、しばしおはしまして、あかつきがたに立出でさせ給ひけるに、御名残のつきさせ給ふまじき御ことにてありければ、かへりみさせ給へるに、有明の月のいとさやかに、山の端ちかく見えければ、

別るれどあひも思わぬみよしのの峯にさやけき有明の月

阿部野を過ぎさせ給ひけるに、ここなんその人の消えさせ給へる所とつげければ、草の上にたふれ伏させ給うて、

なき人のかたみの野べの草枕夢も昔の袖のしら露

このほとりに刑部丞友成が、世をそむきて(出家して)ありけるをたづねさせ給ひけるに、いそぎ参りて、御ありさまを見奉るに、「さしもゆかしくわたらせ給ひける御よそほひの、いつしかかはりおとろへさせ給ひけるはや。」と、なみだ止めあへで、住吉、天王寺のほとりまで、御おくりに参りて、所々のあないしけるに、天王寺の龜井の水のほとりの松の木をけづらして、

後の世のちぎりのために残しけり結ぶ龜井の水茎のあと

(水茎、みずくき、筆で書いた文字。結ぶ、には、ちぎりを結ぶ、と、水を手にすくう、の意味が重なる)

と書きつけ給へり。それより友成入道はかへりにけりと、一とせ尋ね来たりて語りけるに、いとあはれに思ひ奉りて、そののち天王寺に参りけるに、お筆の跡の消えもはてずして、のこりけるを見参らせて、そぞろに袖をしぼりけるにこそ。

北畠顕家が戦死したときは、まだ二十一歳の若さでした。その妻ですから、いかに若くして未亡人となり出家したかがわかります。吉野拾遺では、出家することを、世にそむく、と表現します。

正平十三年、に関する、長谷寺の手水鉢と、吉野拾遺をご案内してきました。長谷、初瀬とは河上の水源地を意味します。また、その渓谷ふかくは、遺体を安置する原始の風葬の場でもありました。長谷寺観音は、水と葬送の古代信仰の仏です。十一面観音は水にちなむ観音様です。

フェイスブックページ亀井堂水の信仰

https://m.facebook.com/kuniominami158490128114610/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?