禁酒から断酒への歴史

禁酒会、ではなく、なぜ、#断酒会、なのか。

酒の歴史は、人類史とともに古い。禁酒の歴史も同様に古い。しかし、酒はなくなりはしない。

第一次世界大戦の惨禍を見て、ある種の道徳的純粋主義が欧米でまきおこる。酒は悪の根元であるという、古くからの宗教的原理主義が力をもつ。1920年代、アメリカと北欧で禁酒法が成立する。

フィンランドで、禁酒法を批判し続けた芸術家の一人が、ムーミンの作者トーベ・ヤンソンでした。禁酒法は人間性への抑圧につながる、という予言は、ナチスドイツの健康増進法による障がい者(アルチュウも含め)殺戮の狂気によって現実のものとなる。

アメリカでは、ドイツ系企業が独占していたビール産業への反発、さらにアルコール燃料の放逐を意図した石油産業からの圧力もあったという。

いずれの国でも、法律で酒を消滅させるどころか、ヤミ酒の醸造流通が、むしろ酒消費量を増大させることになる。

禁酒法という、社会実験は、無数の犠牲をうみだし、十年ほどで終わる。

アメリカでは、禁酒法の焼け跡に放置されたかのような酒害者のなかから、AAが誕生する。社会からも医学からも、完全に見捨てられたアルチュウが、互いに語り合う場を持とうという、素朴かつ根元的な、生への模索であった。

同時に、医療に於ける、患者会の誕生という意味でも、画期的な運動でもあった。

宗教的道徳的指導による禁酒ではなく、患者自身が生への模索をはじめたことにより、アルコール依存症が回復可能な病気であることが、実証されてゆく。

第二次大戦後、AAを参考にしながら、酒害者自身とそれに巻き込まれた家族が、ただ体験を語り合うために、断酒会が生まれる。しかし、最初のうちは、断酒して立派な父親になる等の決意表明に終始しては失敗をくりかえしていた。断酒会は、懺悔会、反省会に終わるなら、禁酒運動の失敗を再現するだけである。

そうではなく、体験談を語ろう、ひたすら体験談を語ろう、それを評価も批評もせず、傾聴しあおう。

そのための場を維持し、必ず来週も再会しよう。

禁酒は道徳的抑圧により、酒を放逐しようと、何千年も失敗してきた。

そうではなく、当事者が生きるための、最低限の約束、再会を維持しよう。そのなかから生まれた言葉が、断酒である。

と、私は思う。

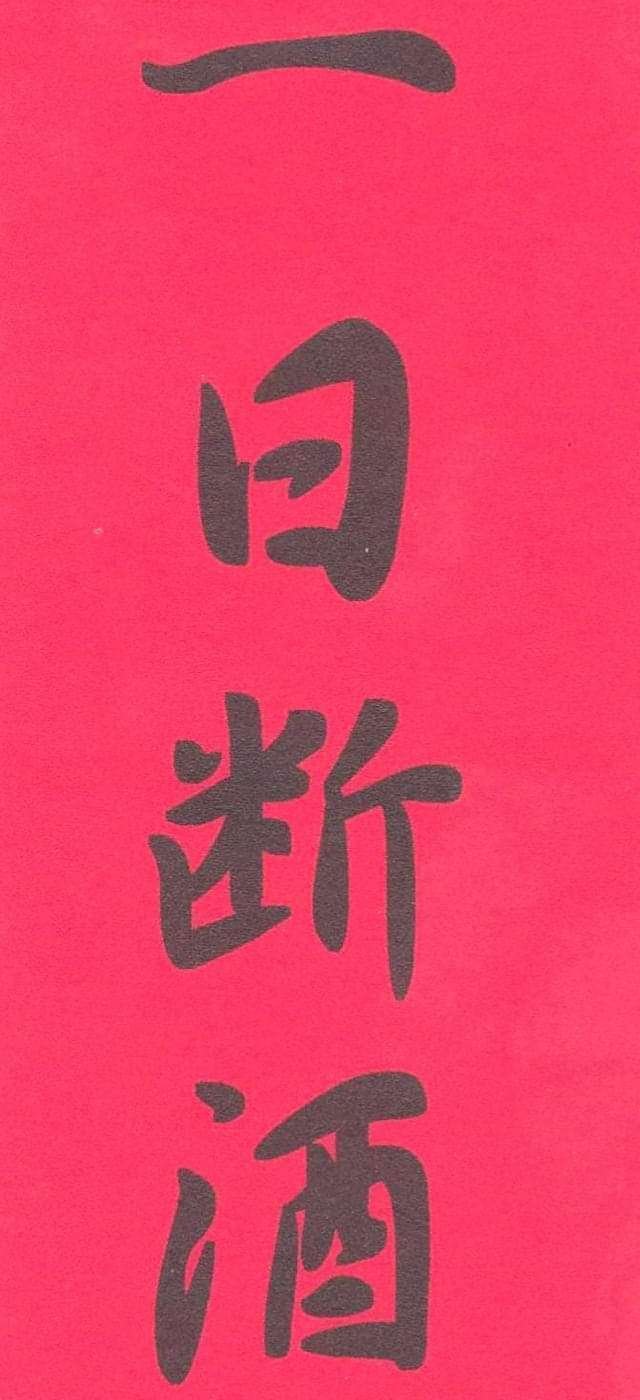

一日断酒。ふつうの人は、一日の積み重ね、と足し算で考えます。

私は、かけ算で考えます。

いち、をいくらかけても、永遠に、いち。

ゼロがひとつはいれば、すべて、ゼロ。

一日はすべての人に一日。

今日から断酒する人にも一日。

二十年断酒継続してきた人にも一日。

やさしく、きびしい、一日。

法然が夕日を礼拝する日想観のために結んだ庵が寺の起源だという。近くの四天王寺とともに浄土信仰で庶民に親しまれてきた。

その境内にある、本多忠朝の墓は、断酒の神様とされる。酒がたたり大阪の陣で満足に働けず、酒の恐ろしさを世に広めよと遺言して果てたという。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?