仁徳陵は、今の四天王寺の場所に出来るはずだった?

世界遺産に登録された、百舌鳥古墳群のなかで、世界最大の陵墓である、大仙古墳。仁徳陵とみなされています。

仁徳帝は、まず、今の四天王寺の場所に、陵墓を計画したとされてます。しかし、神の怒りに触れて中止。アラハカ・荒陵、と呼ばれる聖域として守られていたようです。

聖徳太子は、その聖域、アラハカに、あえて四天王寺を計画された。アラハカの神である龍神の怒りを鎮め、地下の荒陵池に封じ、四天王寺の守護神とされた。

龍神の怒りとは、水の神秘にかかわることでしょう。上町台地の頂上であるのに、なぜかこんこんと地下水が湧き出す。仁徳帝が工事を断念したのは、予想外の地下水が原因ではないでしょうか。

聖徳太子は、まず地下水の流れを整理する、地下水道工事をほどこし、四方に流れを分散し、中心伽藍の横には亀井水の祭祀場をもうけられた。

龍神は、ヒマラヤの西のはて、インド、チベットの聖地であり、ガンジス、インダス、プラマプトラ他、主要大河の水源である、アノクダッチ・無熱池から、水を導いて、亀井水に注いでくださいます。

四天王寺の伽藍工事がなぜおくれたのか。つまり、前例のない大規模な地下水道工事をともなう、基礎工事をおこなったからだと、私は考えます。

仁徳帝は、陵のための石材も用意し、石棺の準備もしていたでしょう。亀井もそうした、石材をもちいて、造られたかもしれません。

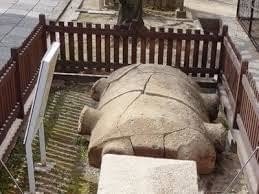

そうした、アラハカの歴史の物証といえる、石棺の蓋が存在します。すくなくとも江戸時代以前から、亀井水の排水路に置かれ、巻物石、蛙石などと呼ばれていました。明治になり、大仙古墳の石棺と同じデザインの蓋と判明しました。

亀井の特徴に、長方形の石材を亀の形にくりぬいてしまわず、石材の姿を残しています。石材そのものが神聖なものとかんがえられていたのかもしれません。

四天王寺の山号を、荒陵山、コウリョウサン、と言います。四天王寺のことを、荒陵寺と書く古文書もあります。

水は命のみなもと。病者、障がい者、貧困者を受け入れてきた四天王寺は、社会の底辺に生きる、水のような人達がおのづから導かれる、水の聖地として、今も息づいています。

四天王寺では、境内の地下の、水を感じ、亀井水で確認してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?